なぜヘッドフォンを新調したか

DACをUSB接続からS/PDIFの光ケーブル接続に変えてから、音がダイナミックさが際立ってきたせいか、どうもヘッドフォン(SONY MDR-XB600)の音が気になりだした。もう10年近く使っているものなので、結構くたびれてへたってきているのだろう。

以前のヘッドフォンMDR-XB600はもう10年近く使っていた。

新しいヘッドフォンの選択

ハイレゾのダイナミックさにも耐えられ、長く使えるものをと、よくミュージシャンがスタジオで使っている、MDR-CD900STにした。

新調したヘッドフォンSONY MDR-CD900ST

すると格段に音が違い、今まで聞こえなかった音(楽器の音)も聞こえるようになった。逆に、DACやヘッドフォンアンプの音に大きい音で音の崩れが気になるようになった。

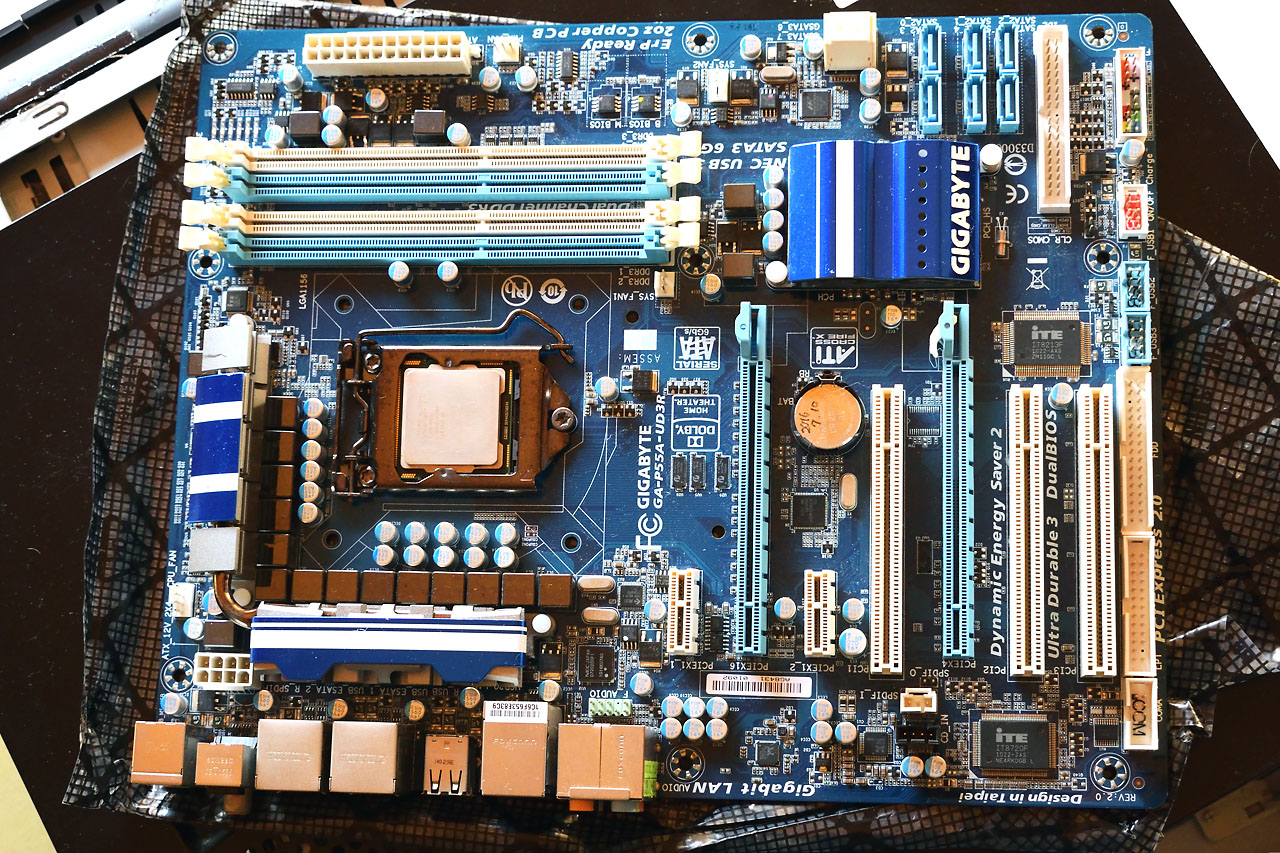

DACやヘッドフォンアンプのオペアンプ交換

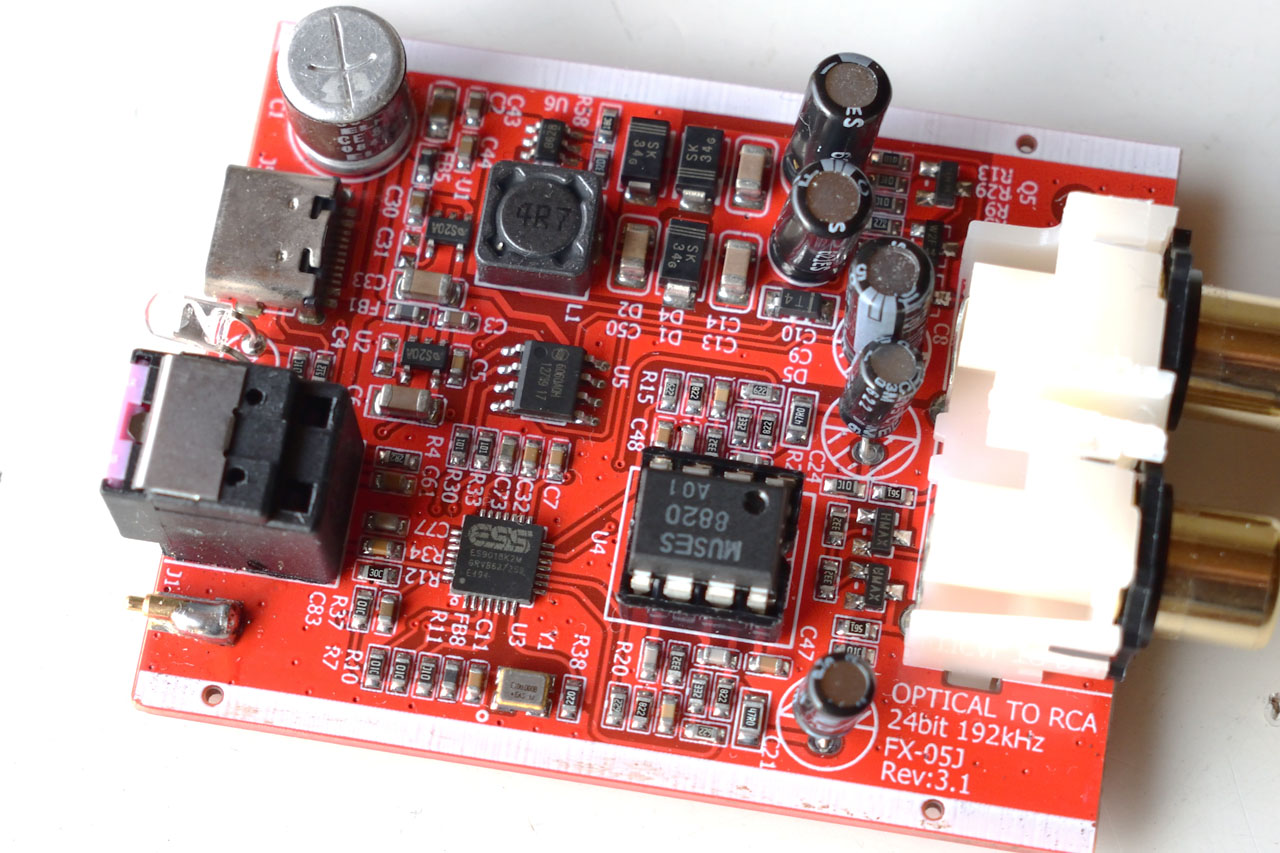

そこで、S/PDIFの光ケーブル入力のDAC(FX-05J)とヘッドフォンアンプ(PH-A1J)のオペアンプを交換してみることにした。DAC(FX-05J)は、日清紡マイクロデバイス株式会社のMUSES8820Dへ

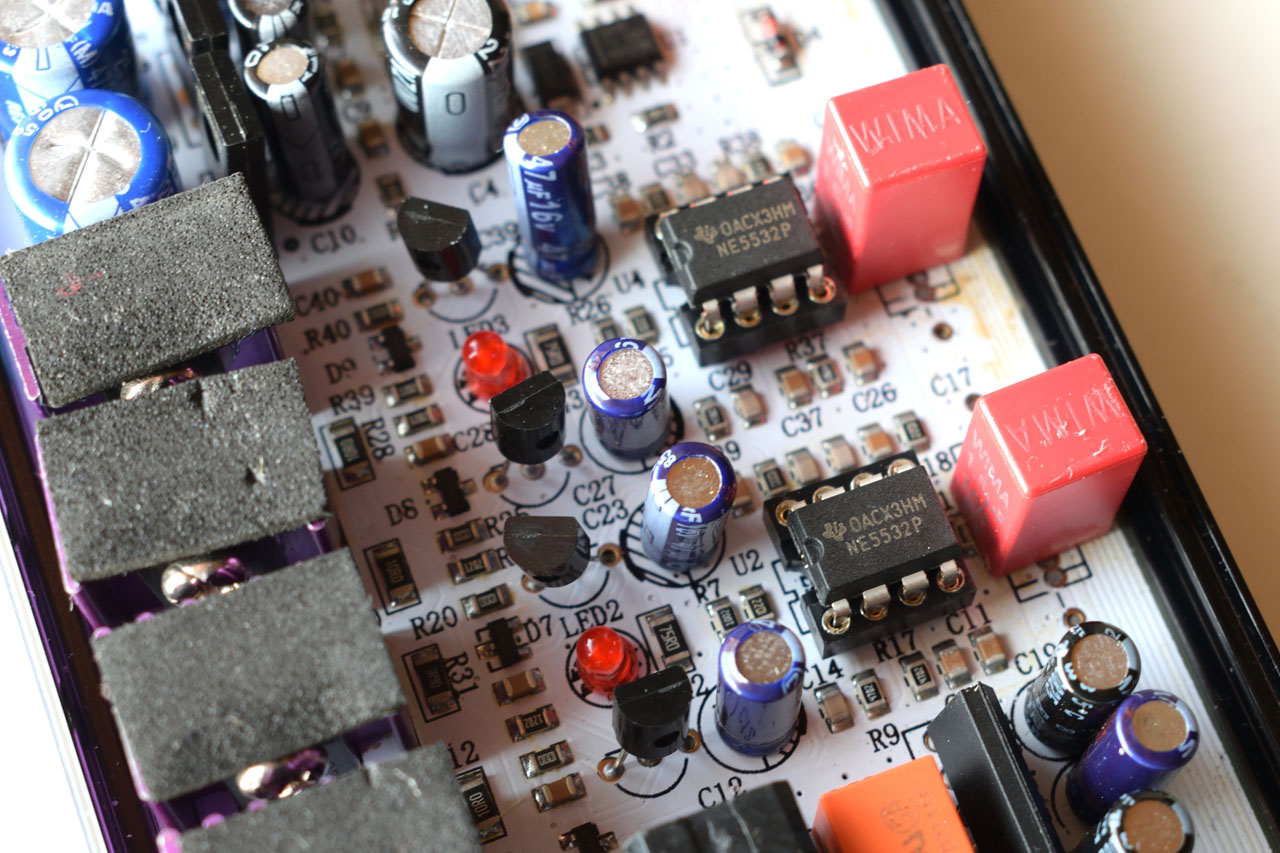

またヘッドフォンアンプ(PH-A1J)の方は、MUSES8820Dにしていたが、あまりにダイナミックなので、もともとついていたガツンとくるが平坦に広がる感じのTexas Instruments NE5532P にもどしてみた。結果はピンポンだった。まだまだエージング中だが、大きい音での音の崩れは気にならなくなったようで、音の広がりもあるアメリカンサウンドになった。ヘッドフォンアンプ(PH-A1J)にはこのNE5532が正解なのかもしれない。

ヘッドフォンアンプ(PH-A1J)にはTexas InstrumentsのNE5532P

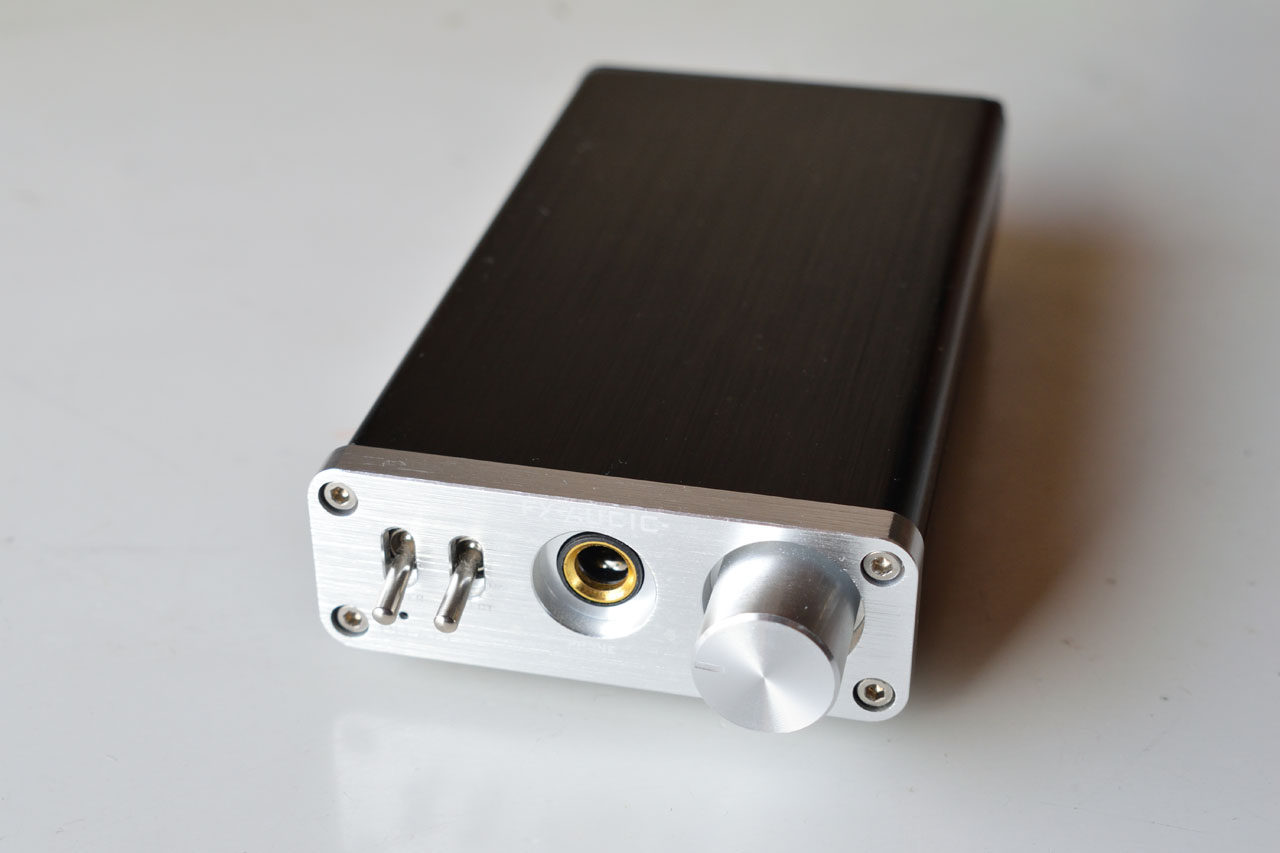

ヘッドフォンアンプ(PH-A1J)の外見

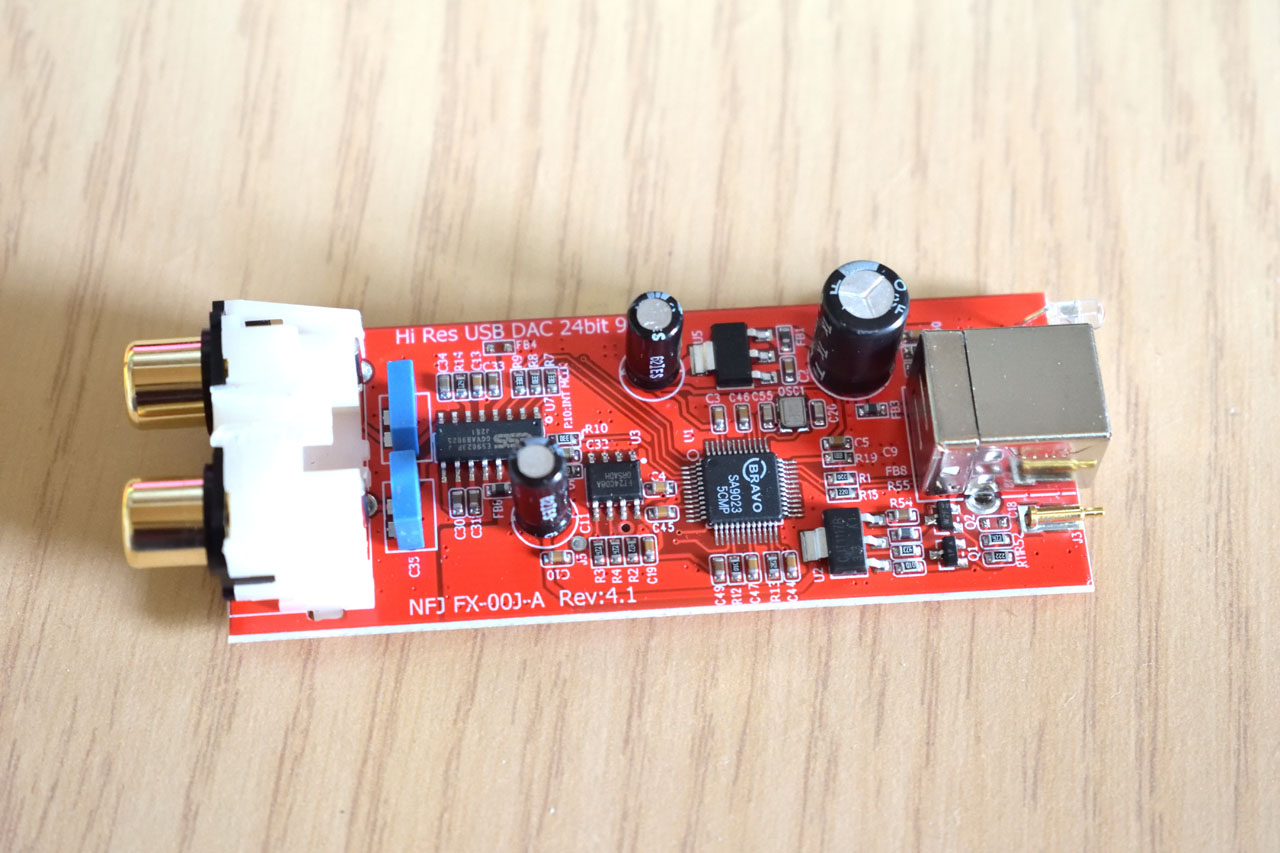

S/PDIFの光ケーブル入力のDAC(FX-05J)の外見

#PH-A1J #FX-05J #SONY #MDR-CD900ST #MDR-XB600 #NE5532P #TexasInstruments #TI #MUSES8820D #日清紡マイクロデバイス株式会社 #日清紡

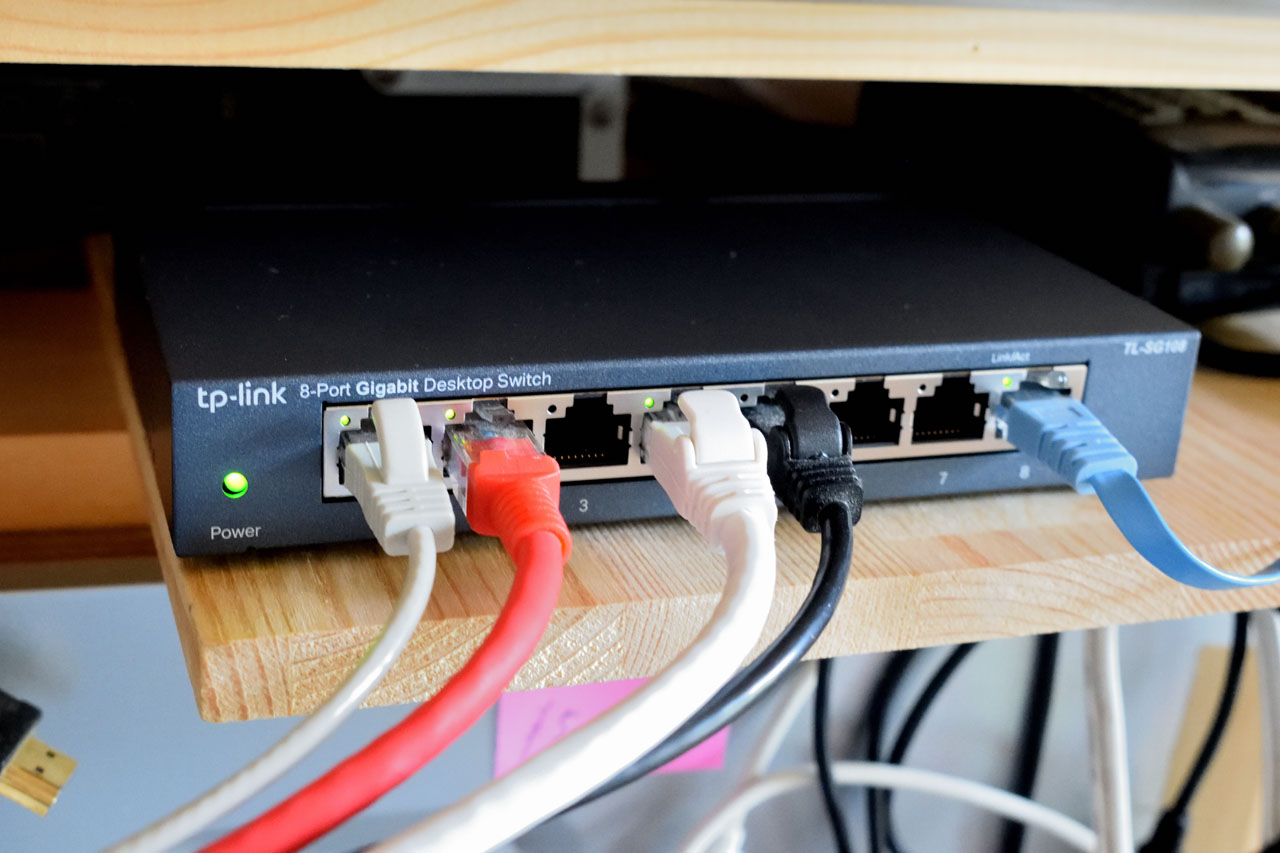

TP-Link Giga対応10/100/1000Mbp 8ポートスイッチングハブ金属筺体 TL-SG108

TP-Link Giga対応10/100/1000Mbp 8ポートスイッチングハブ金属筺体 TL-SG108 接続完了、即動作開始。今のところ問題なく稼働

接続完了、即動作開始。今のところ問題なく稼働 Buffalo_lsw3

Buffalo_lsw3

ST4000DM004

ST4000DM004

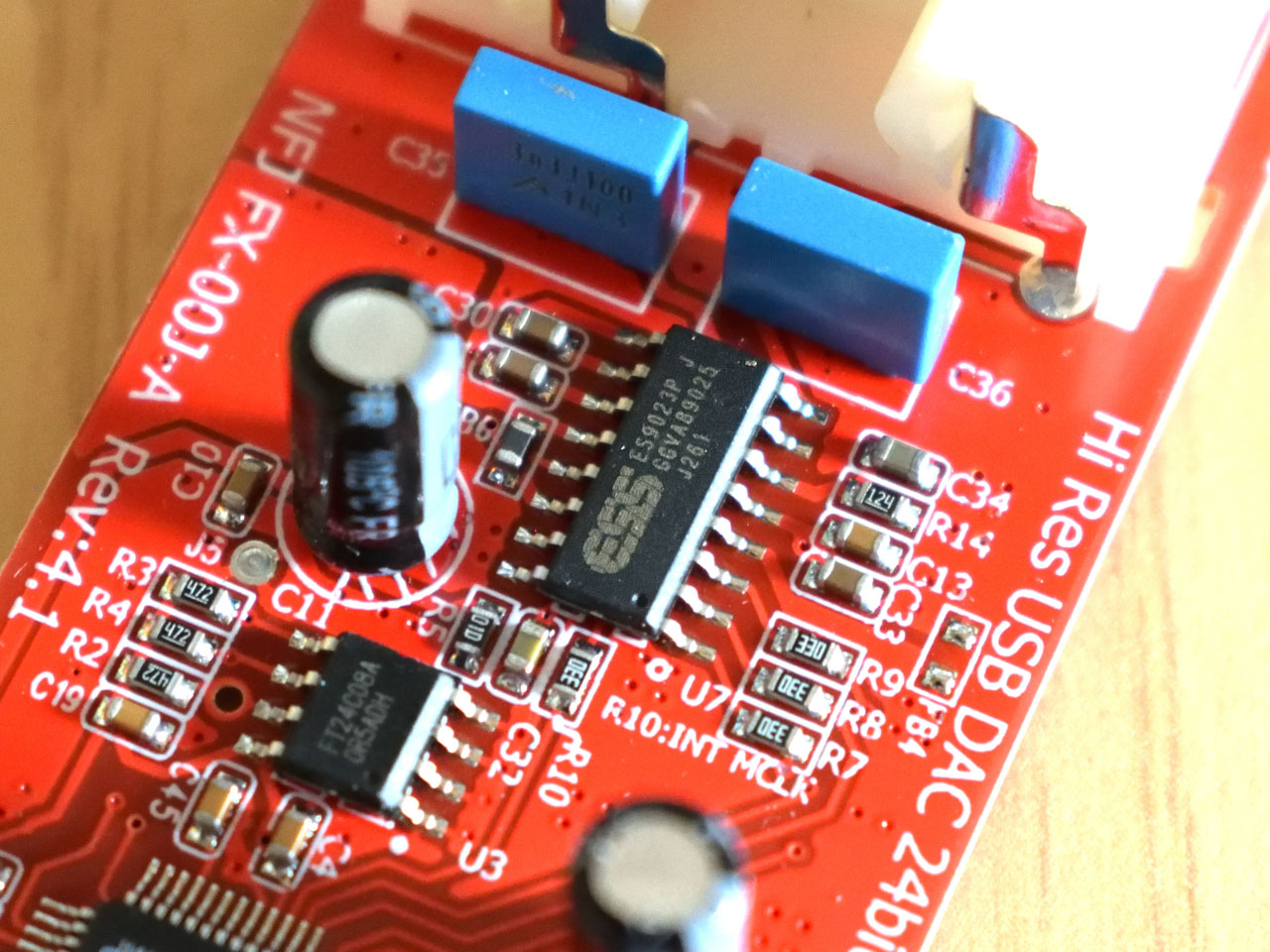

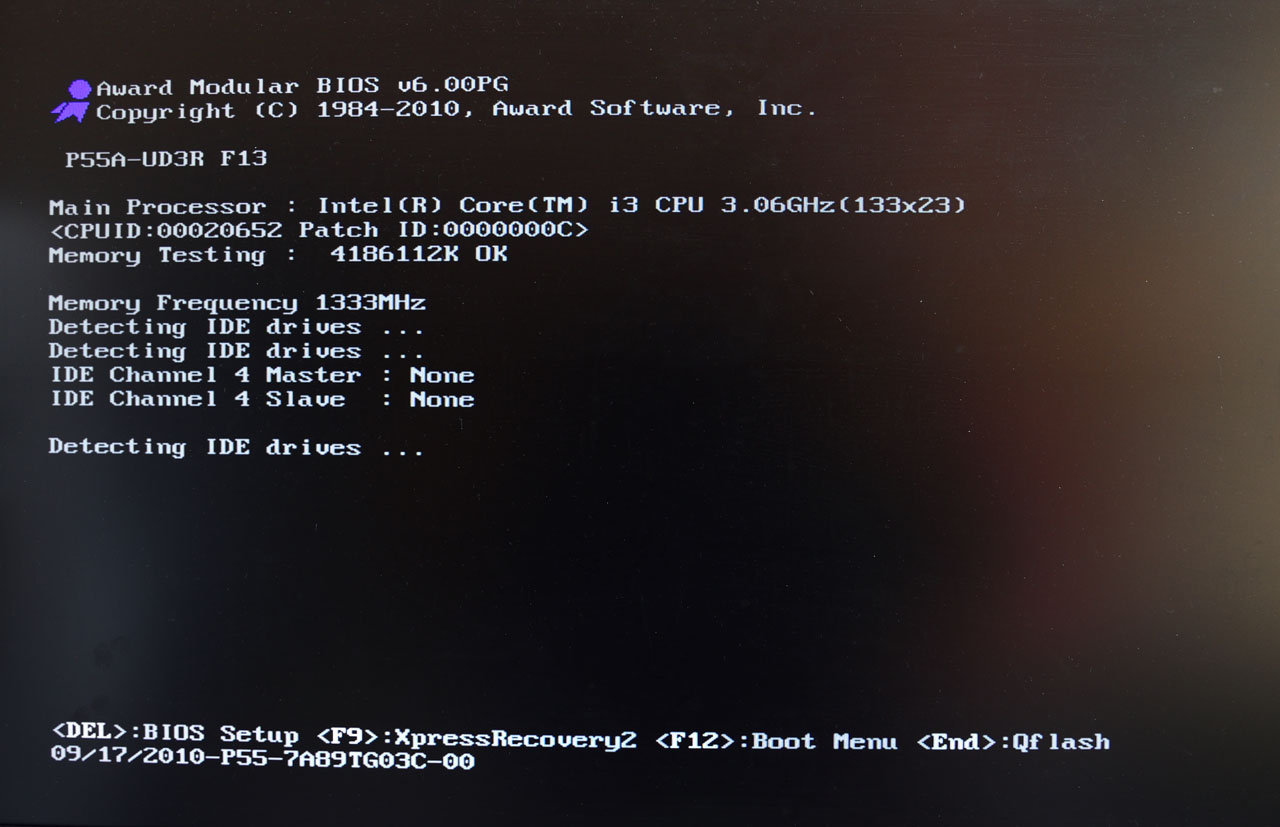

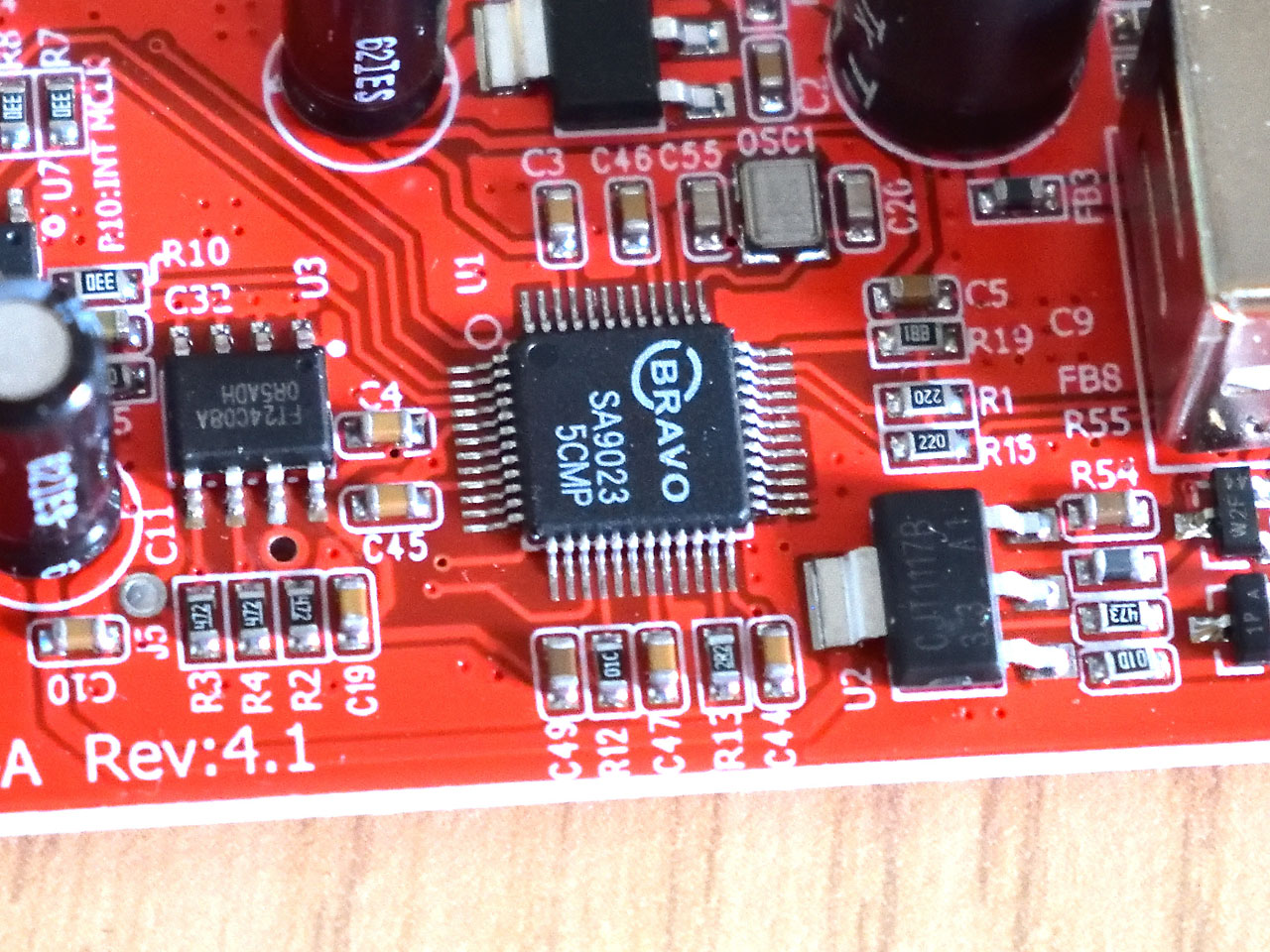

USBレシーバーICは、BRAVO SA9023

USBレシーバーICは、BRAVO SA9023 DAC ICは、ESS Technology ES9023P

DAC ICは、ESS Technology ES9023P