AI機への改造

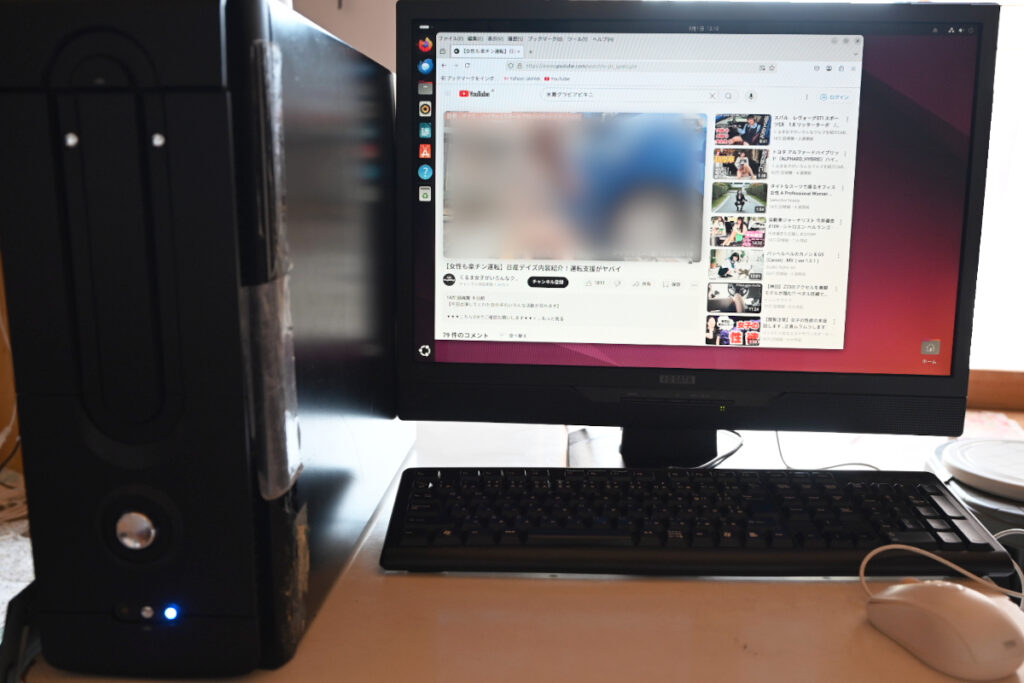

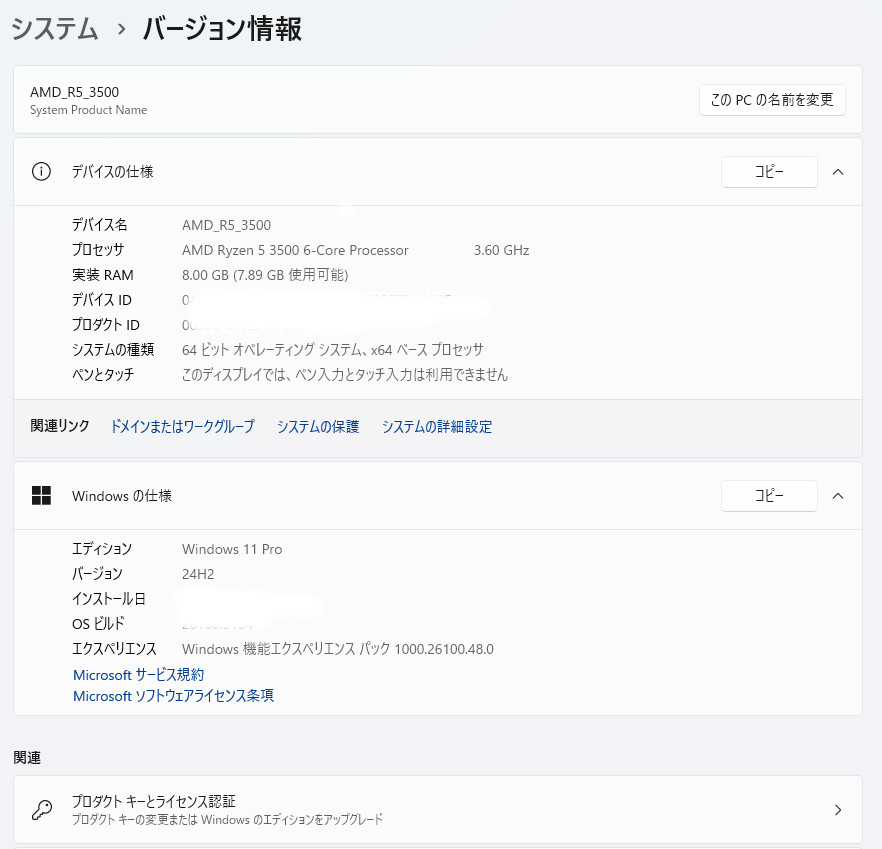

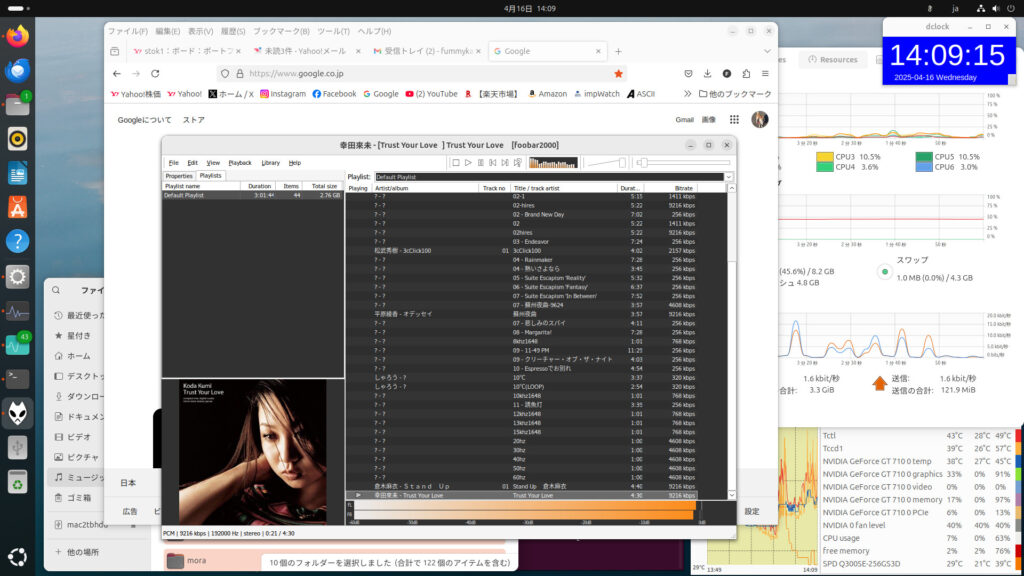

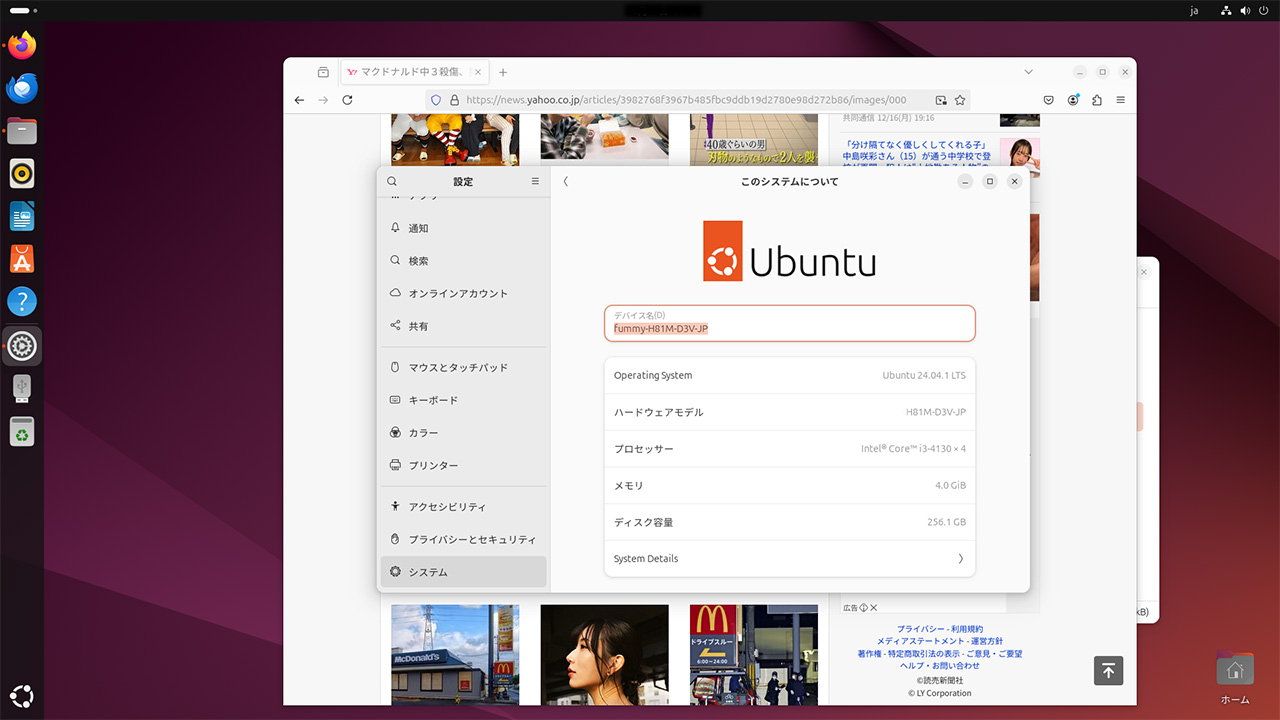

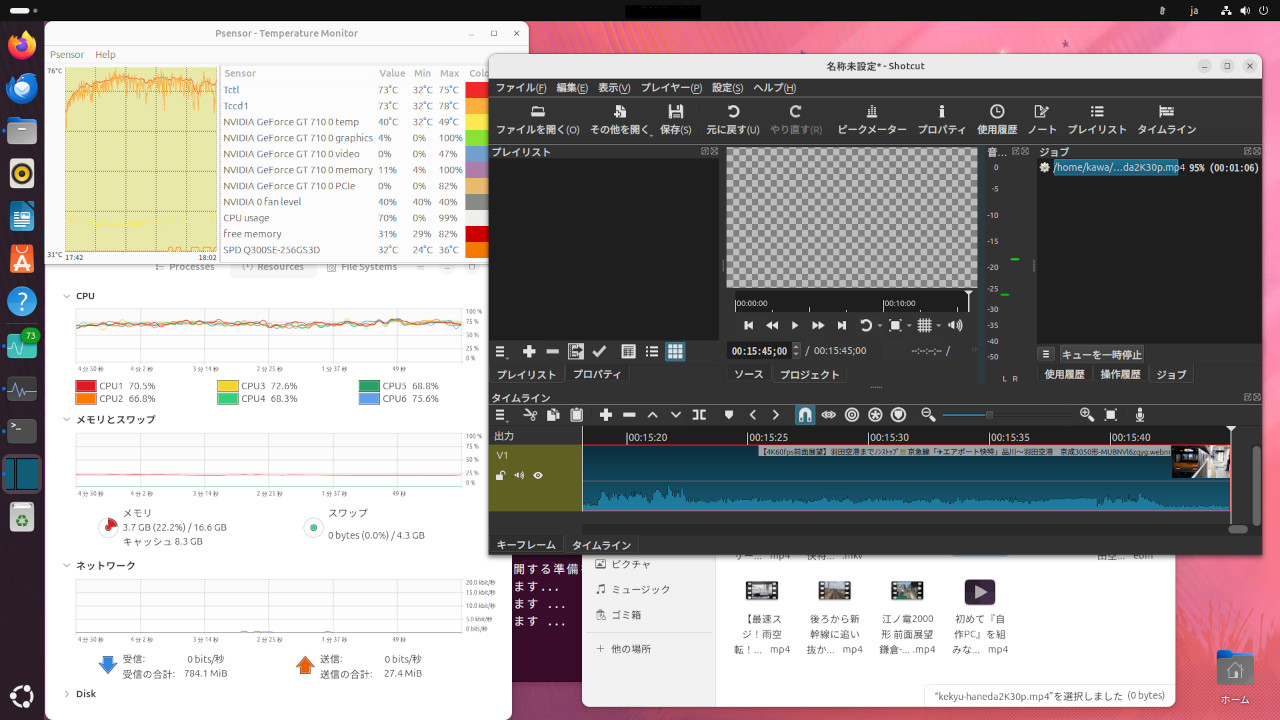

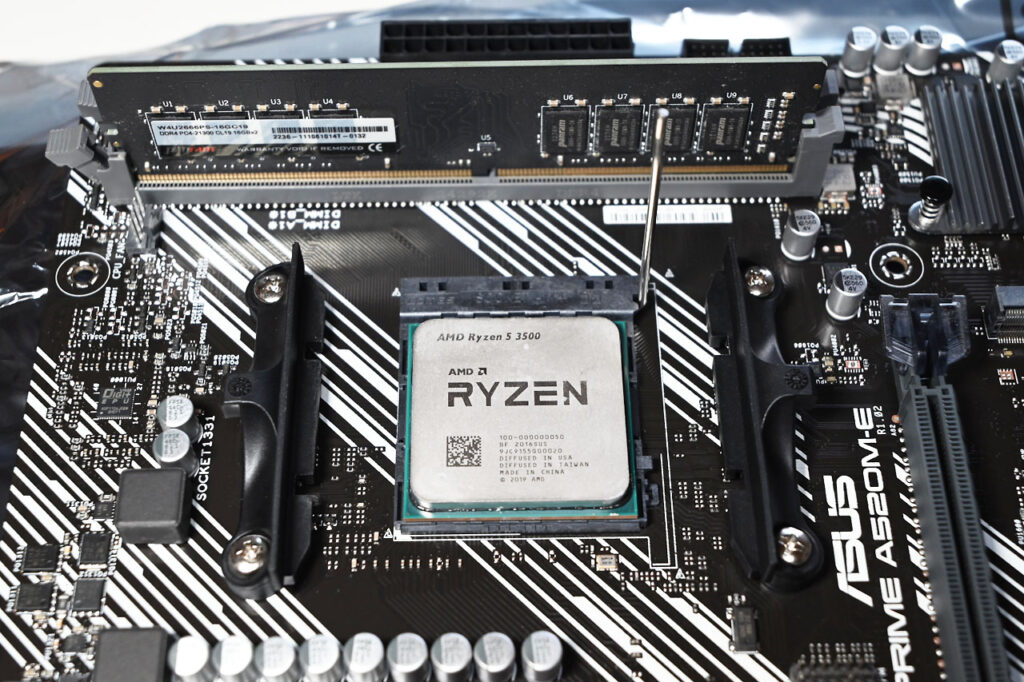

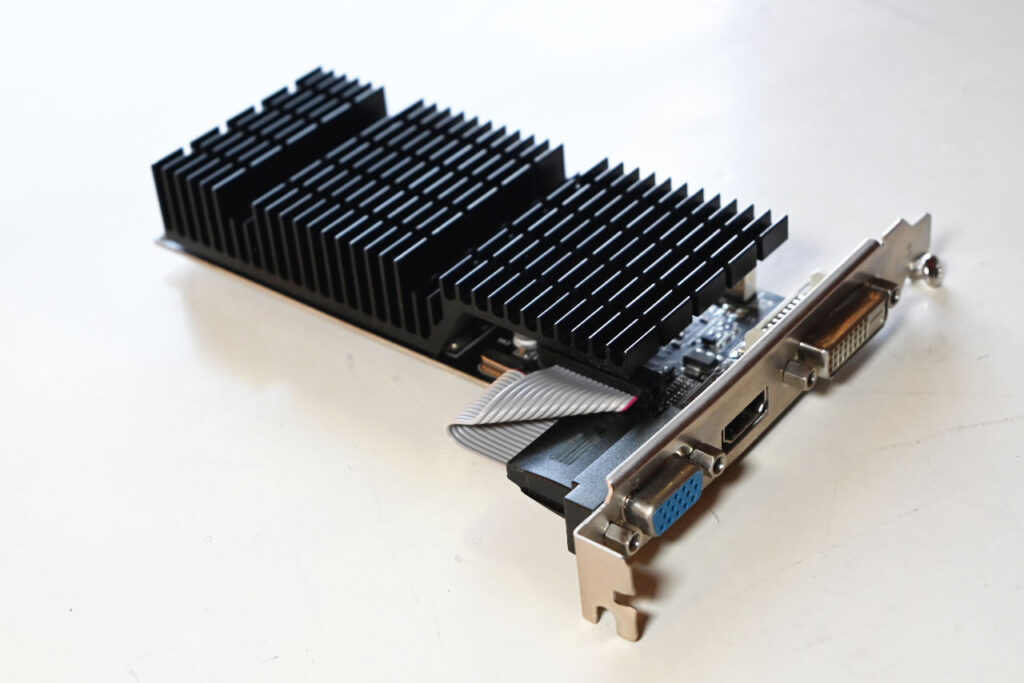

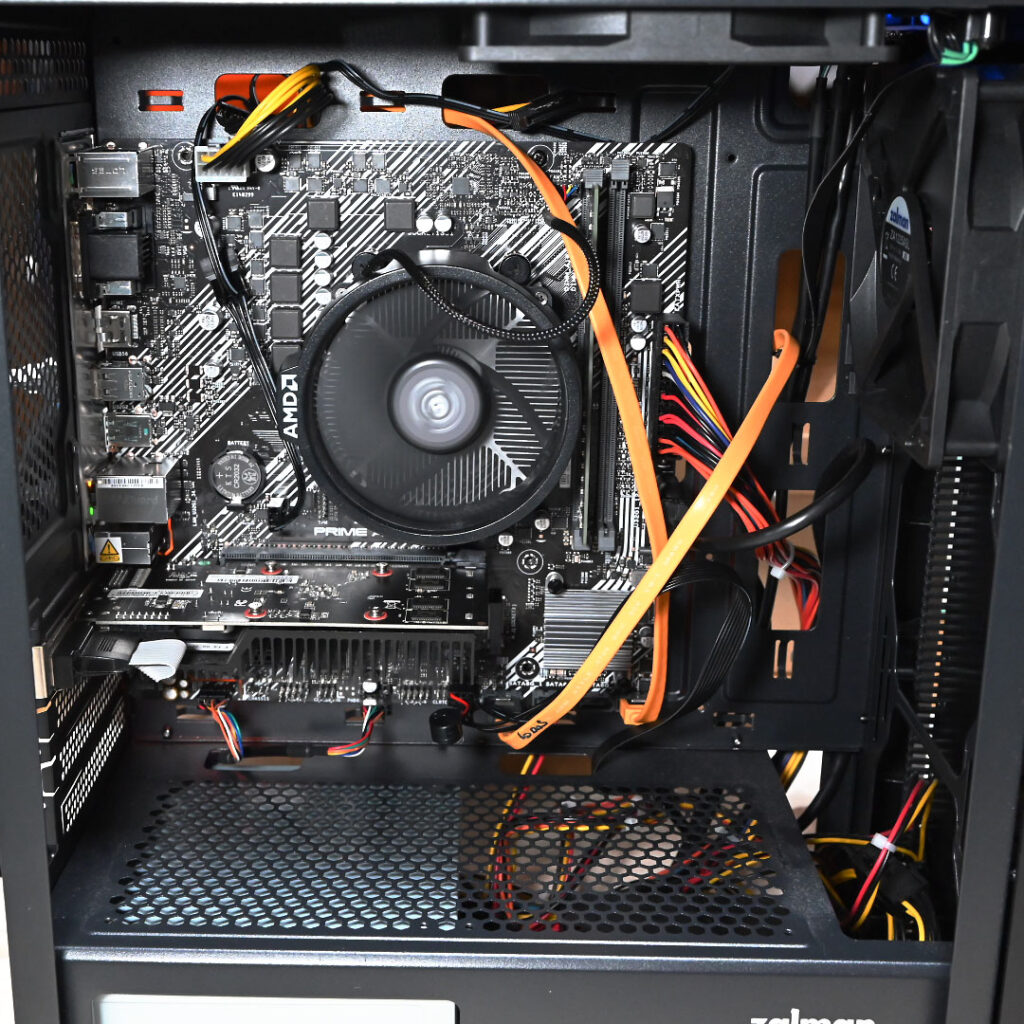

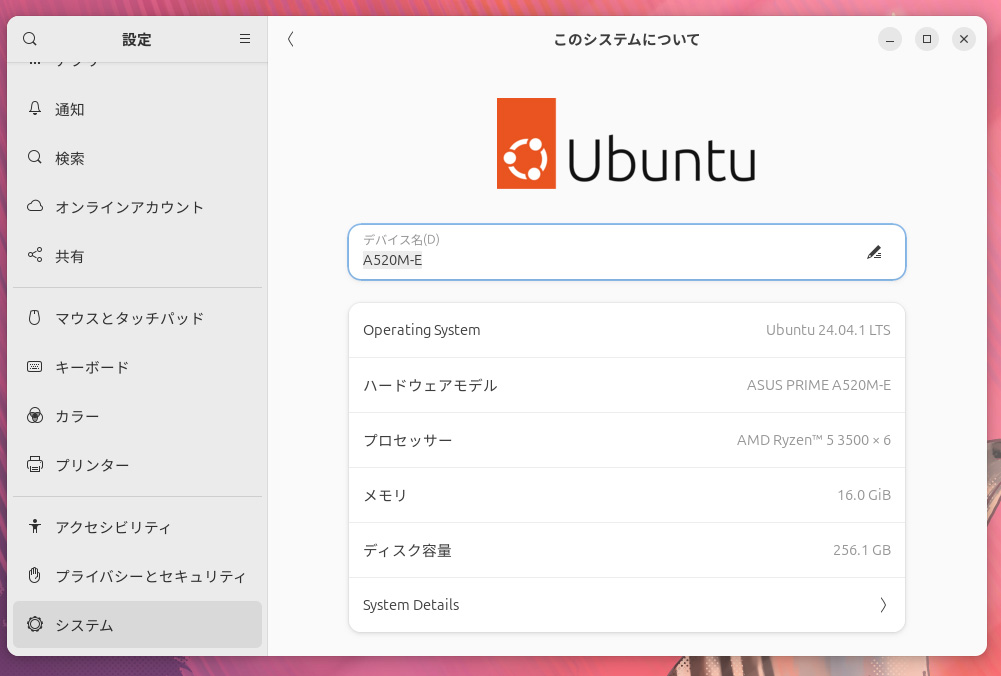

Win11/Linux機のAI用にメモリ増しまし、グラボ入れ替えを企んでいる。

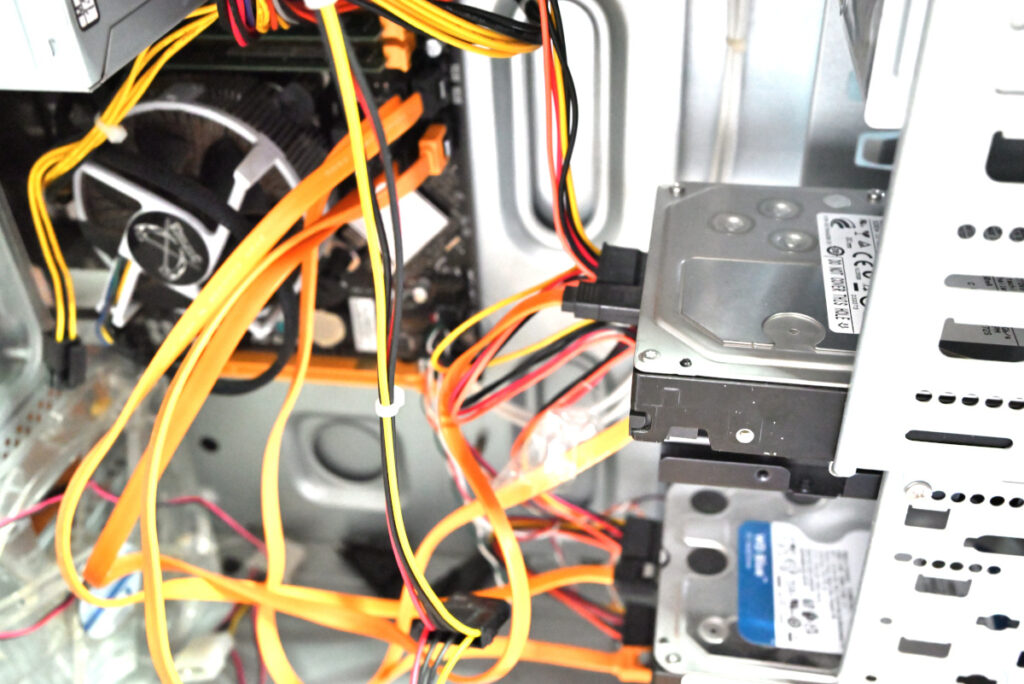

まずは電源増強

まず電源増強を行った。前はLinuxでHPを見たりワードやエクセル、pythonなど動けばいいという感じで400Wの電源しか積んでいなかった。これを一気に650Wにしました。前のは玄人志向の物、

今回はCougarのATLAS650。80PLUS Goldが良かったが、高いのでBronzeで我慢。

なお、AI(Stability Matrix)をやるうえで必要なハード仕様は、

| 用途 | 推奨GPU | VRAM目安 |

| 軽量モデルでの画像生成 | GTX 1660 / RTX 2060 | 6GB以上 |

| LoRAや高精度モデル使用 | RTX 3060 / RTX 3080 | 12GB〜24GB |

| 複数UIを同時に使う | RTX 3090 / RTX 4090 | 24GB以上 |

だそうで、

最小限の電源は、グラボにRTX 3060を使うとすると、

NVIDIA公式推奨電源容量:550W以上

RTX 3060単体のTDP(消費電力)は約170W。CPUや他のパーツ(SSD、HDD、ファンなど)を含めると、システム全体では300〜400W程度の消費が見込まれます。

安定動作と将来の拡張を考慮すると、600〜650Wの電源ユニットが理想的だそうだ。

前の玄人志向のものと同じ位の値段であった。

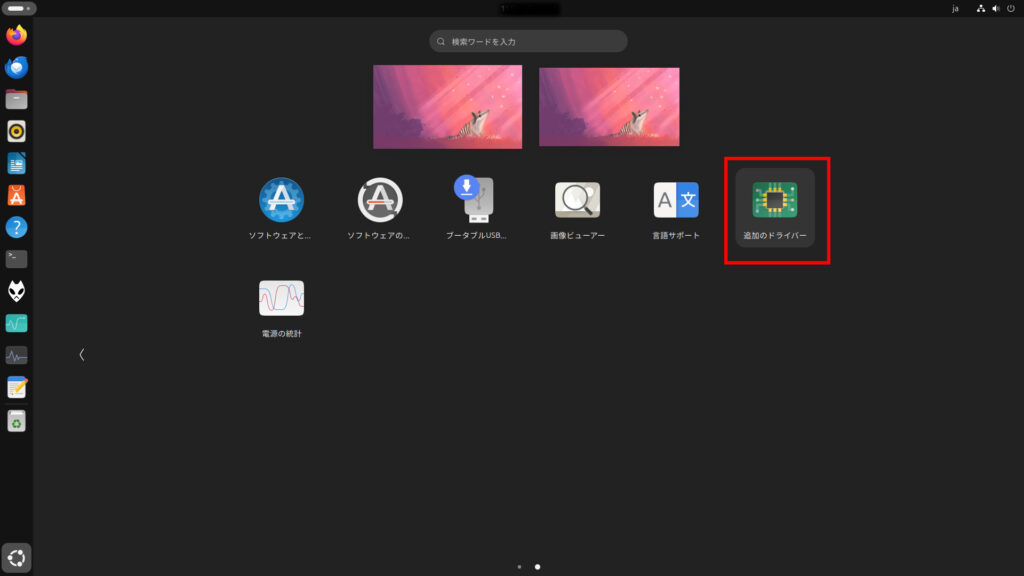

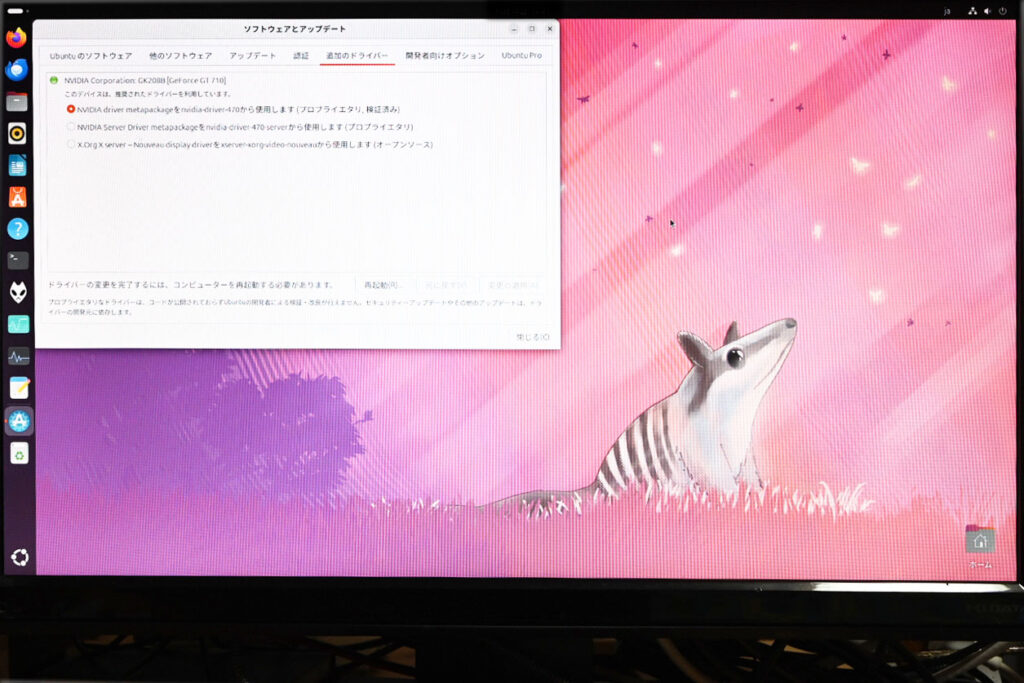

試験動作

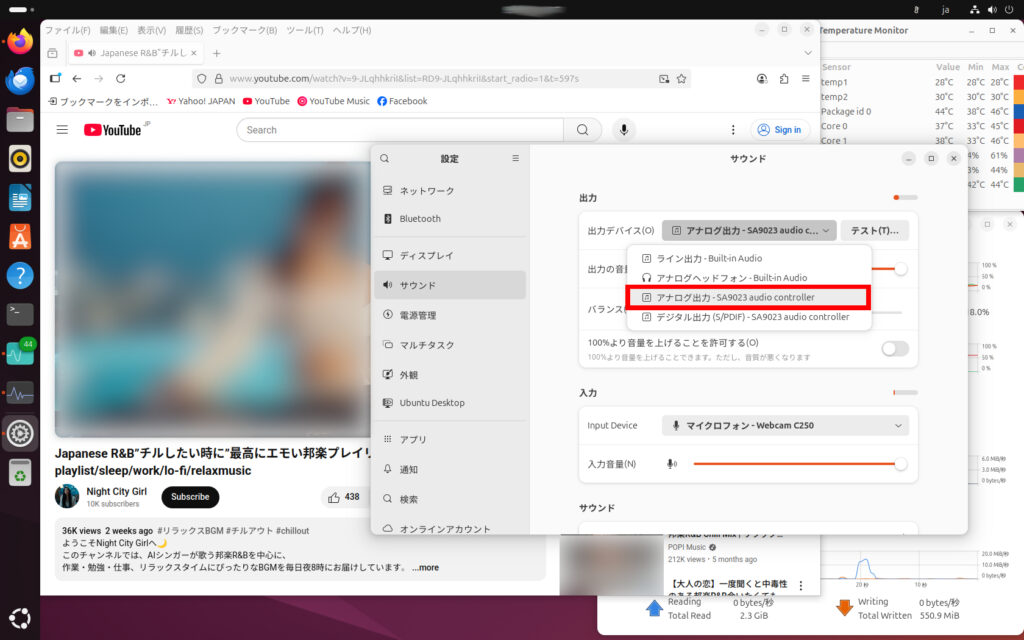

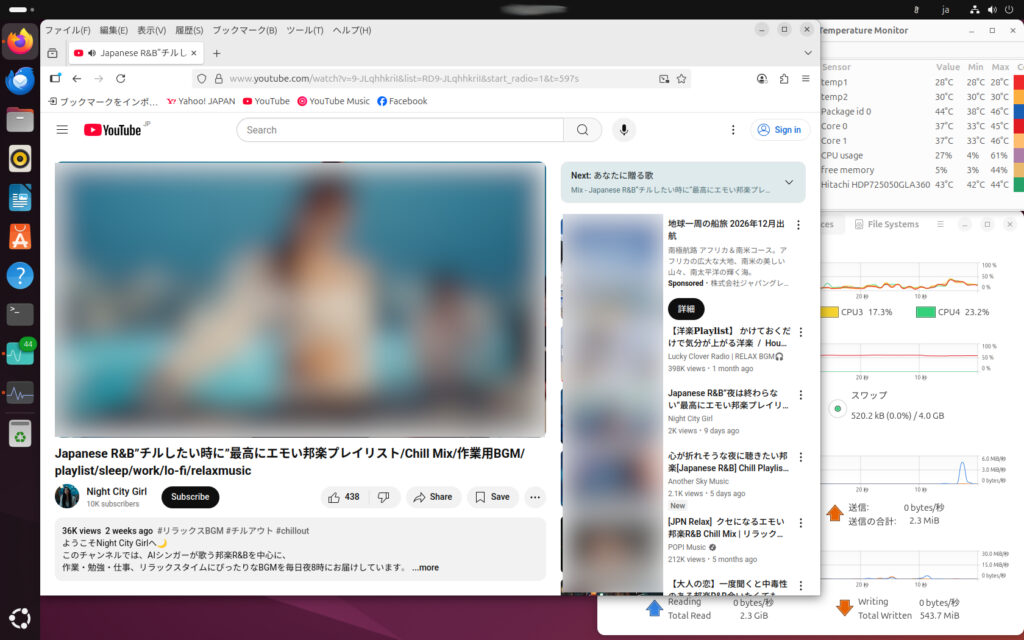

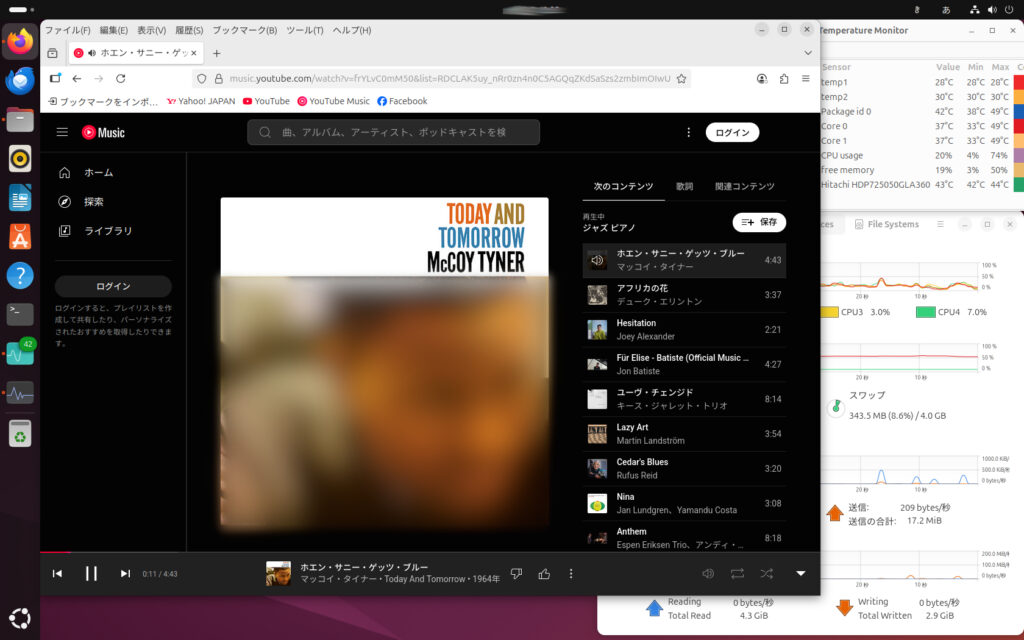

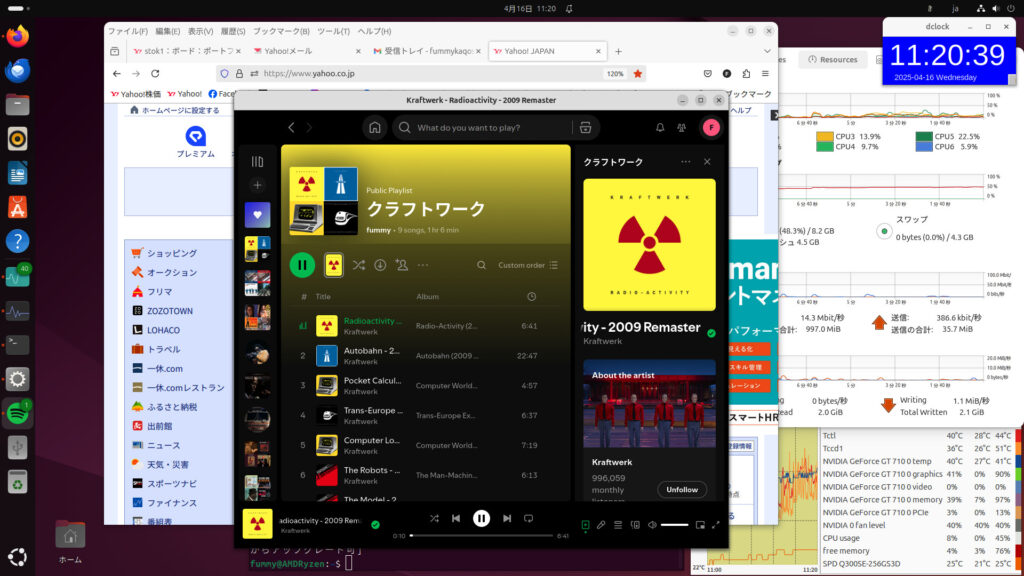

安いので心配で、毎日動かして様子を見ていた。今のところ問題はなし。コネクタの配線等は問題なかったようだ。

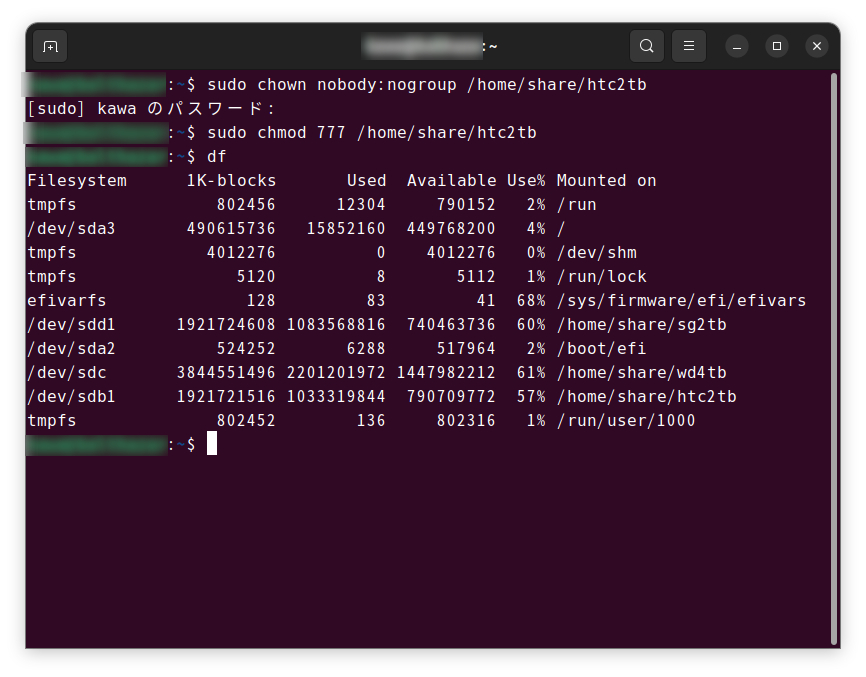

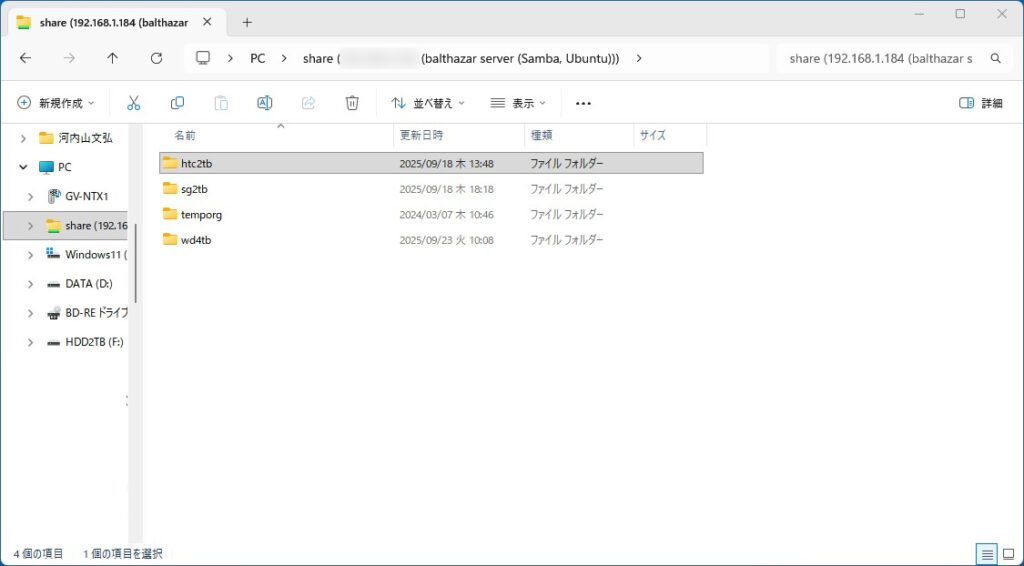

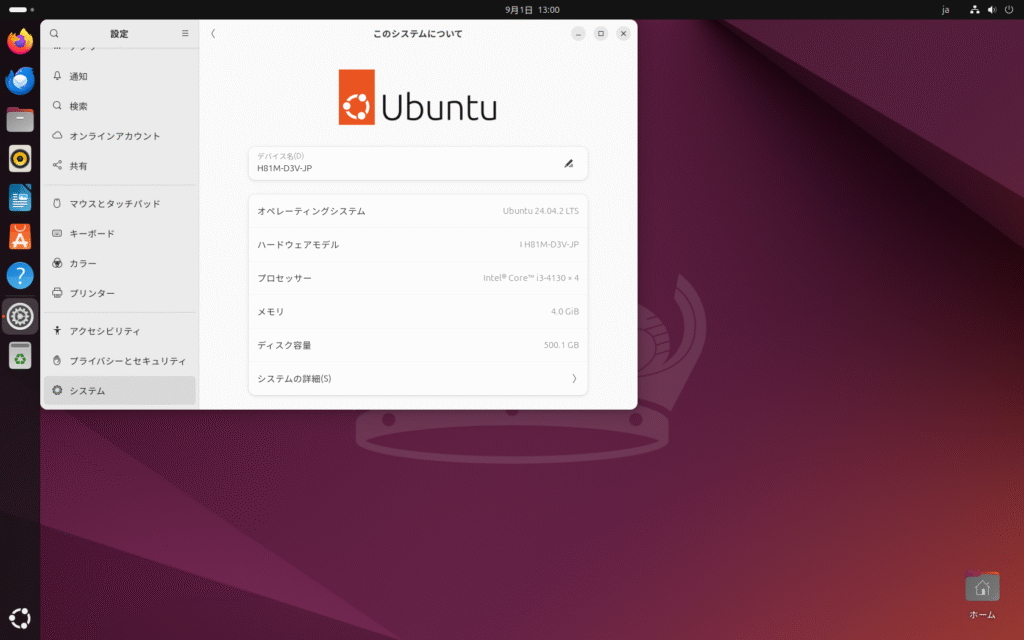

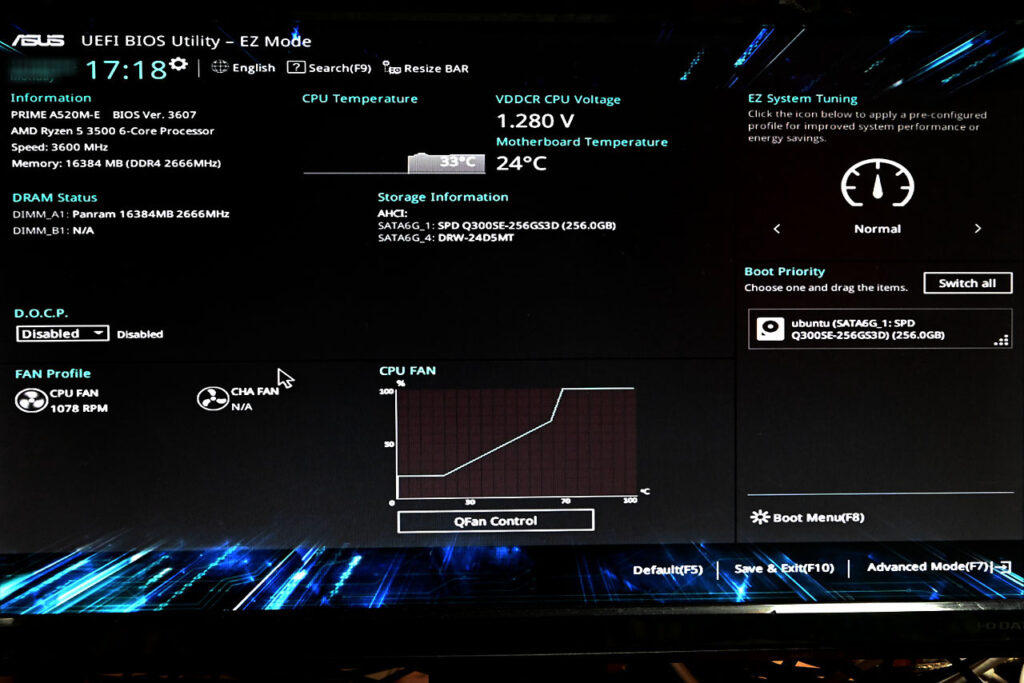

1週間ほど動かしてみて、問題ないのでこれでよしとしよう。ちなみに、2.5インチタイプSATAのSSDを差替えて、Windows11とLinuxのUbuntuをダブルブートできるようにしている。

#Cougar #ATLAS650 #80PLUS #Windows11 #Linux #Ubuntu

-広告--広告-

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2a6091c5.c8c748a2.2a6091c6.cafee34d/?me_id=1320091&item_id=10004352&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fspd-shop%2Fcabinet%2Fssd%2Fimgrc0129343867.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/199c7c44.b3dba81c.199c7c45.f9958d93/?me_id=1243088&item_id=11056277&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fa-price%2Fcabinet%2Fpics%2F515%2F0824142330302.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/0f07b31a.42604ed9.0f07b31b.b8a5dc42/?me_id=1206032&item_id=14292281&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fjism%2Fcabinet%2F0396%2F4988755048125.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/0f07b31a.42604ed9.0f07b31b.b8a5dc42/?me_id=1206032&item_id=14279431&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fjism%2Fcabinet%2F0391%2F0192876826362.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/190baa77.0416d85e.190baa78.1f0fa3e2/?me_id=1307579&item_id=10408977&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkadekaden%2Fcabinet%2Fimage0339%2F1050014589_1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)