新フォノイコライザーアンプを制作

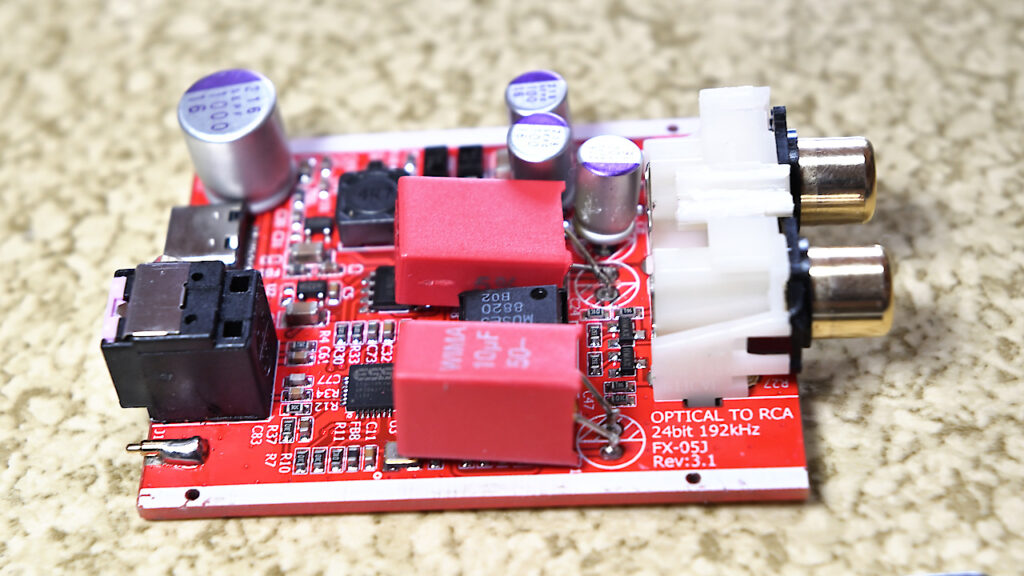

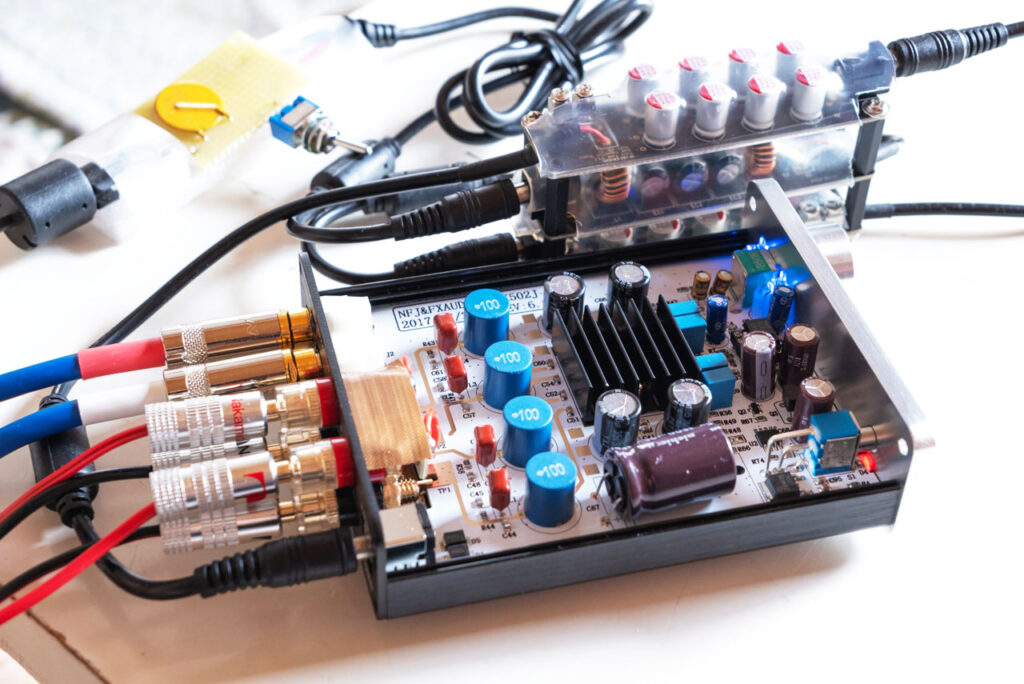

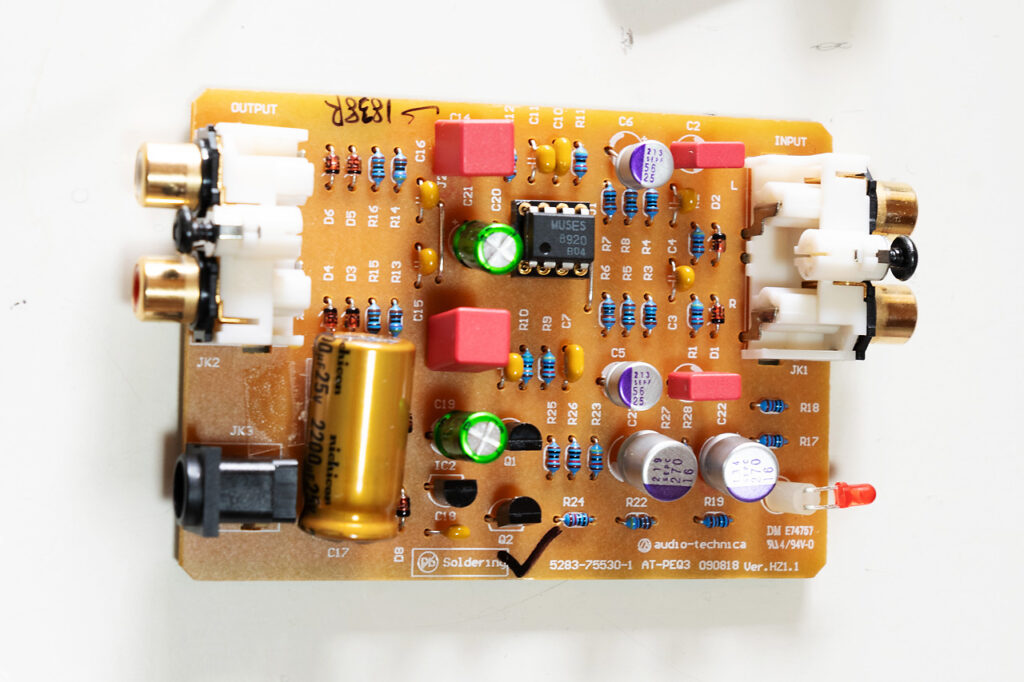

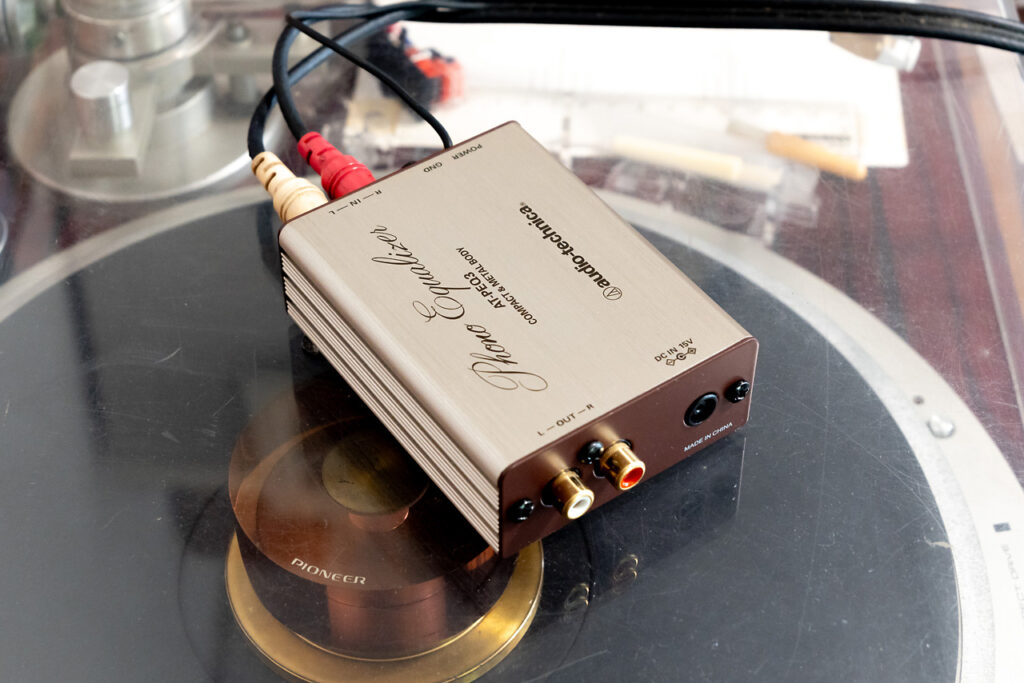

最近使っていたオーディオテクニカのAT-PEQ3、これも大分経ったのでレコード再生用のフォノイコライザーアンプを制作することにした。新しく基板から作る元気はなかったので、エレキットのフォノイコライザーアンプ「PS-3250」を使用。

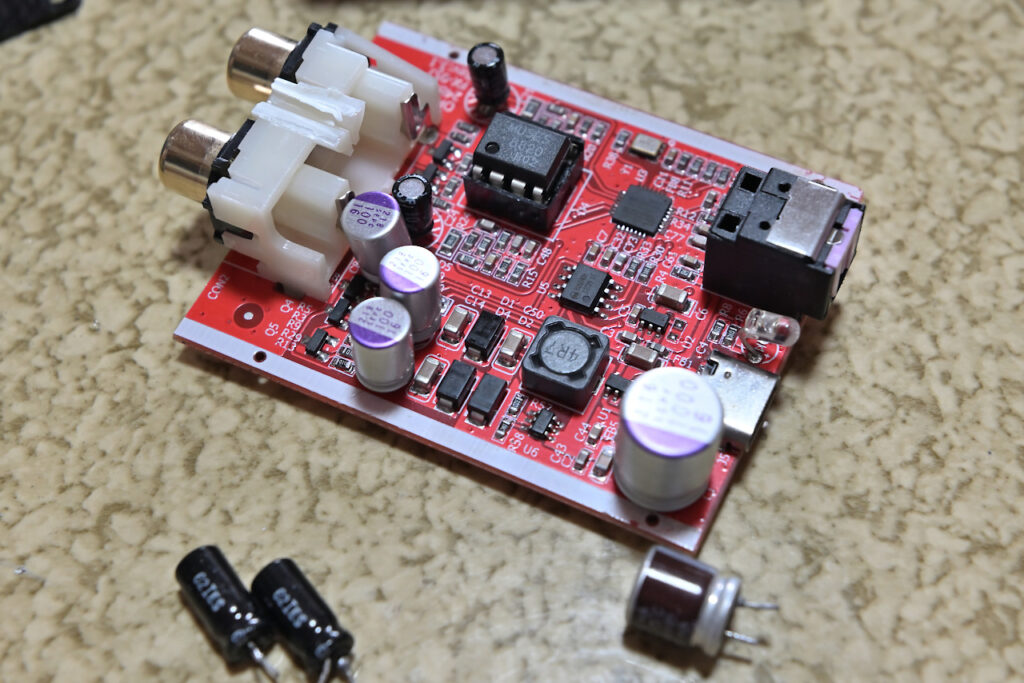

付属の部品からのアップグレード

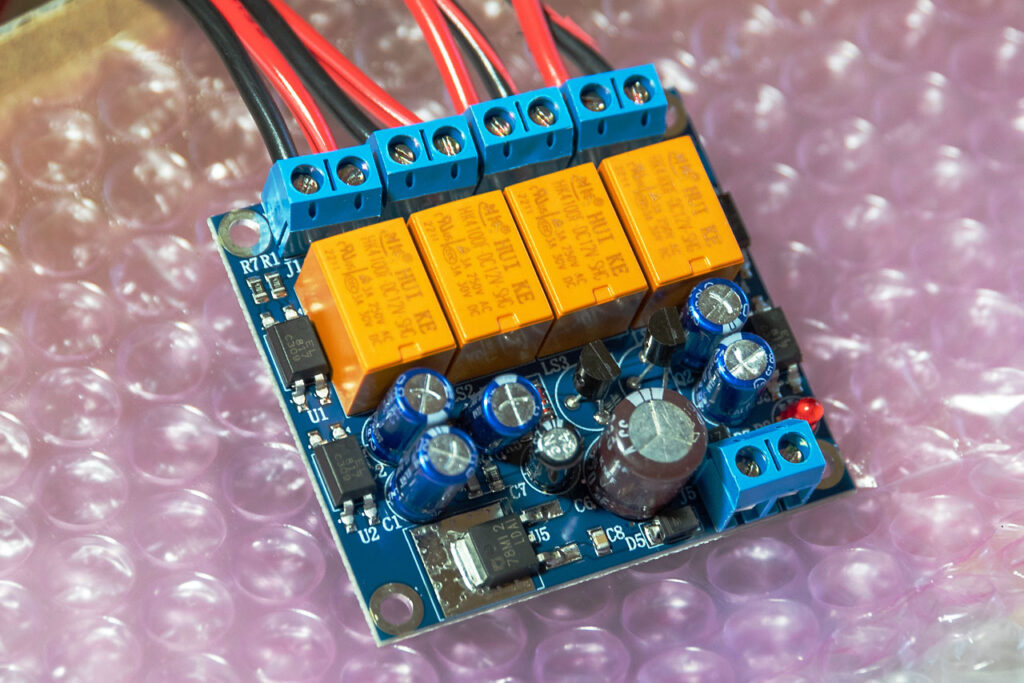

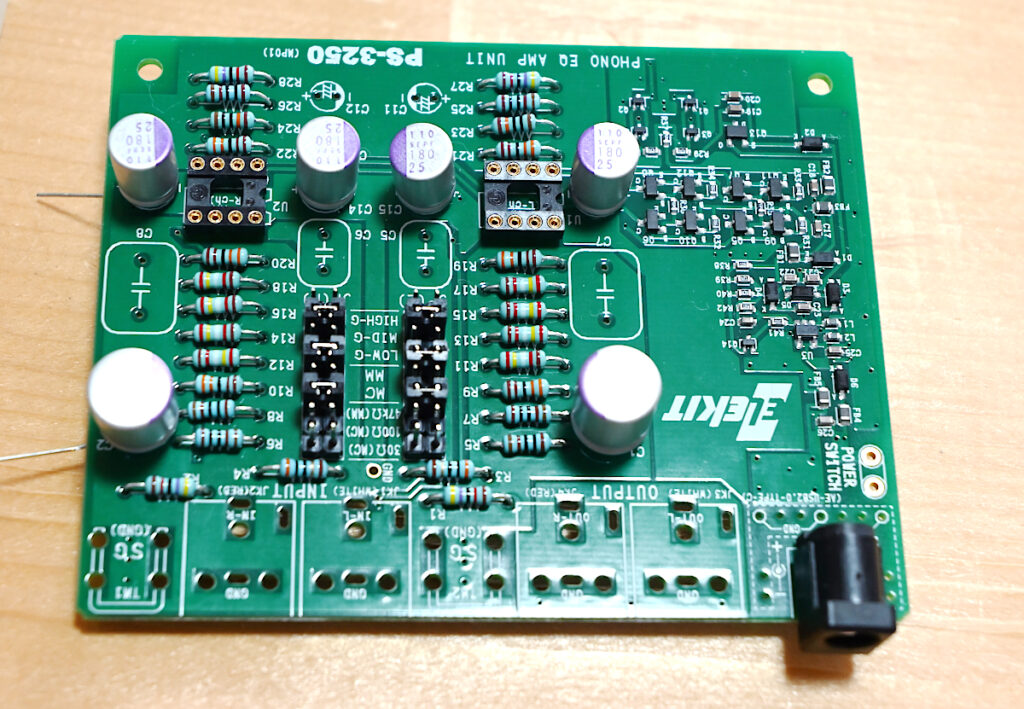

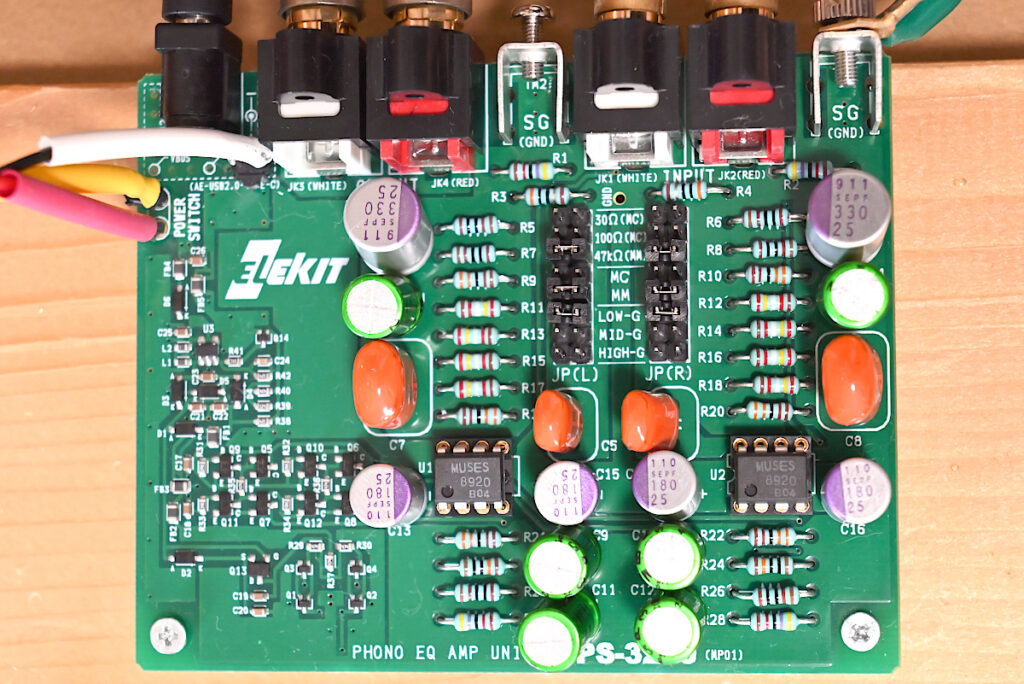

付属の部品も結構音質の拘ったものがついていたが、色々部品を変更。抵抗はだいたいそのまま。コンデンサーをパナソニックのOSコンやニチコンのES MUSEに入れ替えたりしています。オペアンプのソケットも差替えを考慮して金メッキタイプに変更

音出し試験動作

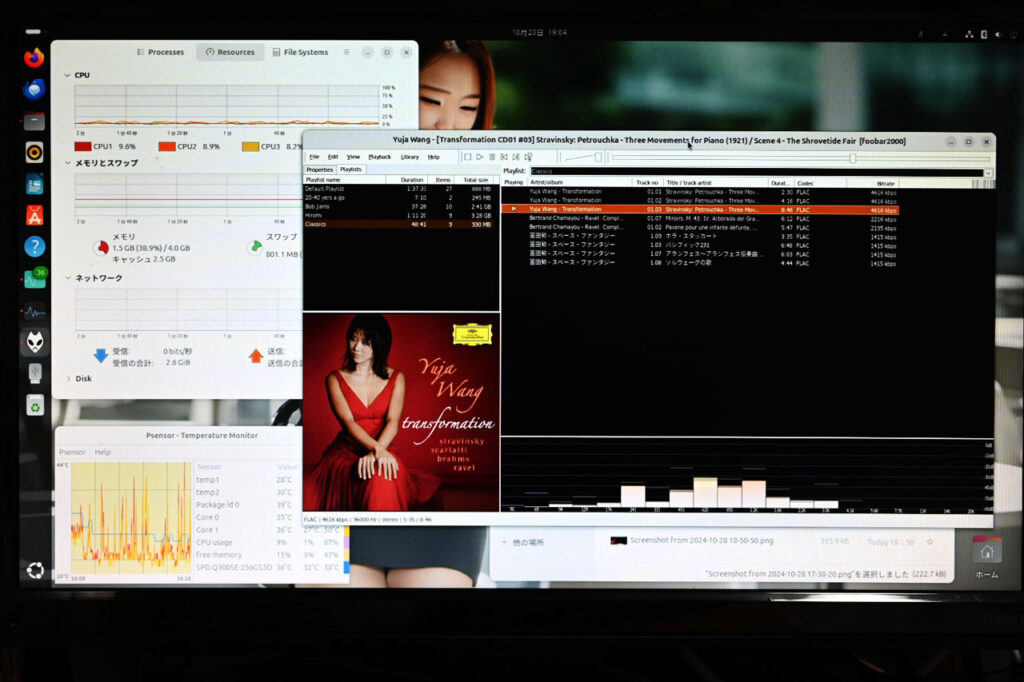

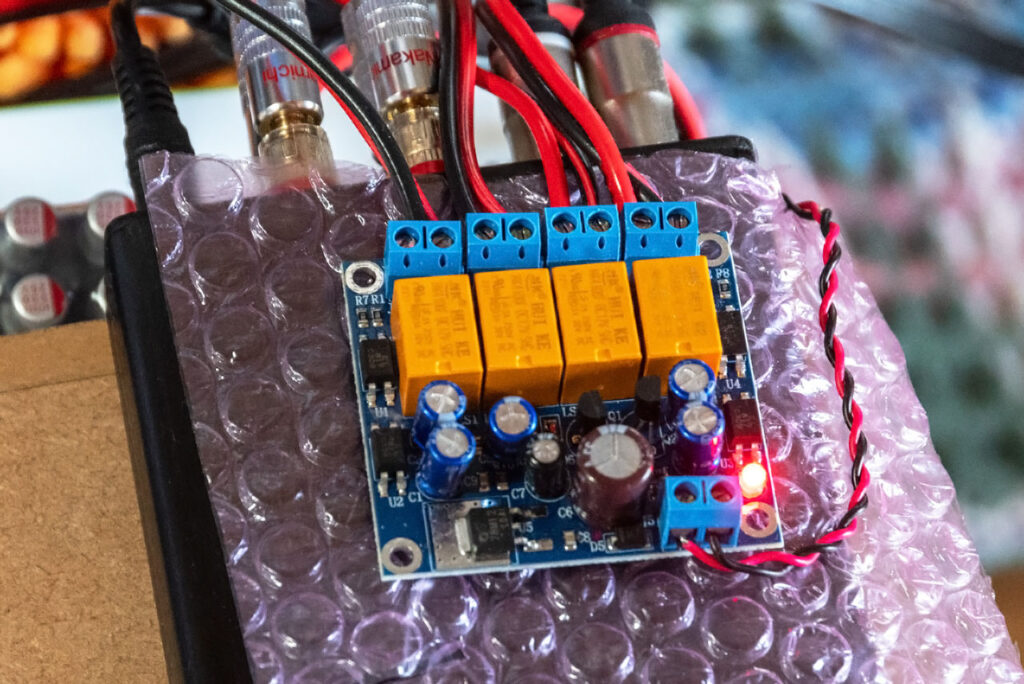

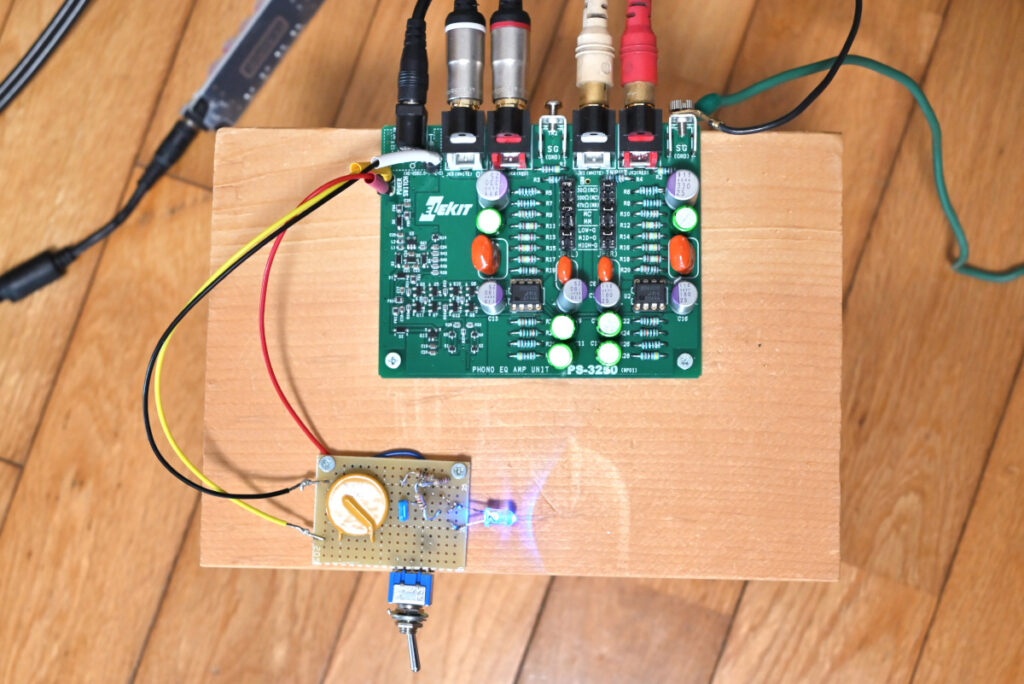

なんとか部品付けは完成したのでさっそくレコードプレーヤにつなげて音だし動作確認。

仮組なので、板切れにつけているが、意外といい音、今まで使っていたオーディオテクニカのAT-PEQ3よりいい音これも色々改造しているのだけれど。SNも70dbRMS、ピークで60dbはある。まあAT-PEQ3とは部品価格レベルでお値段がちがうから当たり前か。

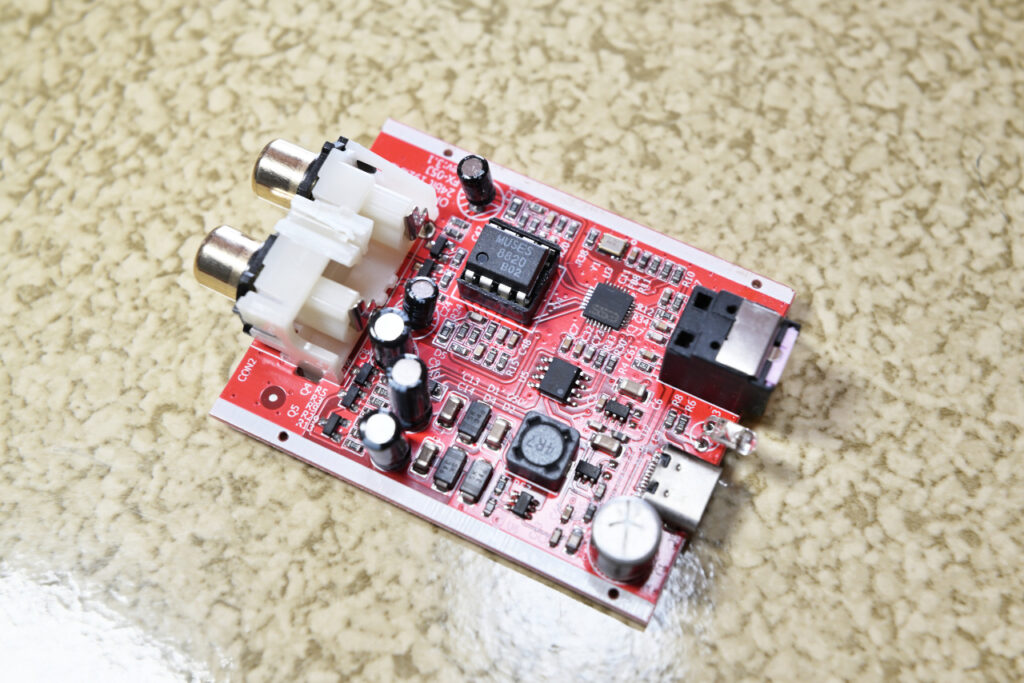

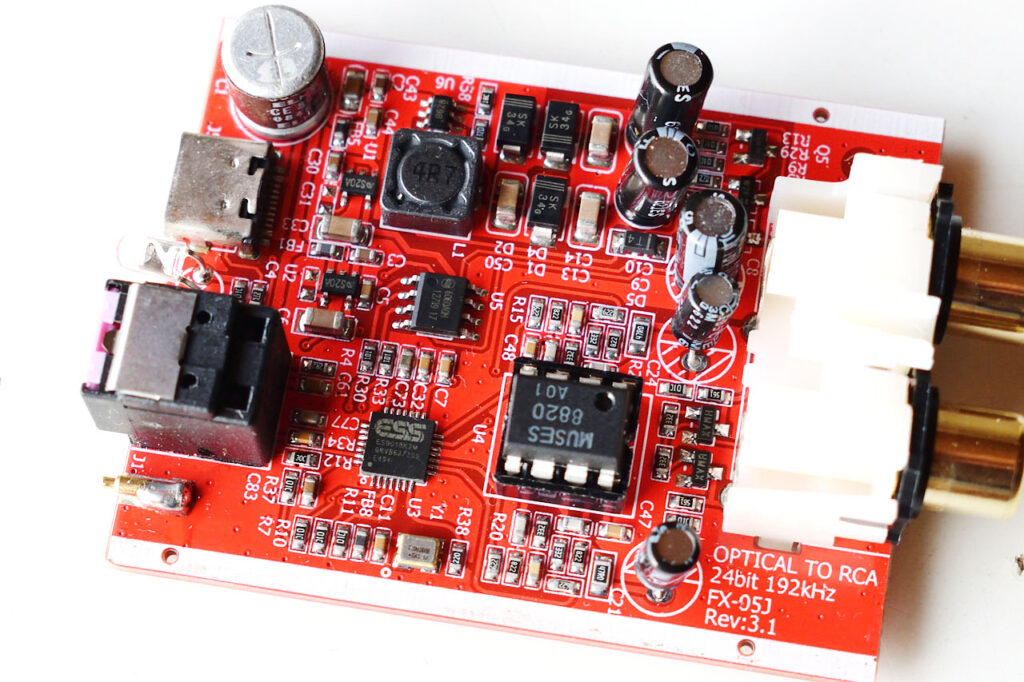

暫く聞いてOPAMPを日清紡マイクロデバイスのMUSES 8920に換装、さらに音を聞いている。OPAMP替えてもあまり変化はなかった。すこし芯が太い音になったかな。周りの部品が結構いい物に替えたのでそれでそもそも音質が上がっているのだろう。

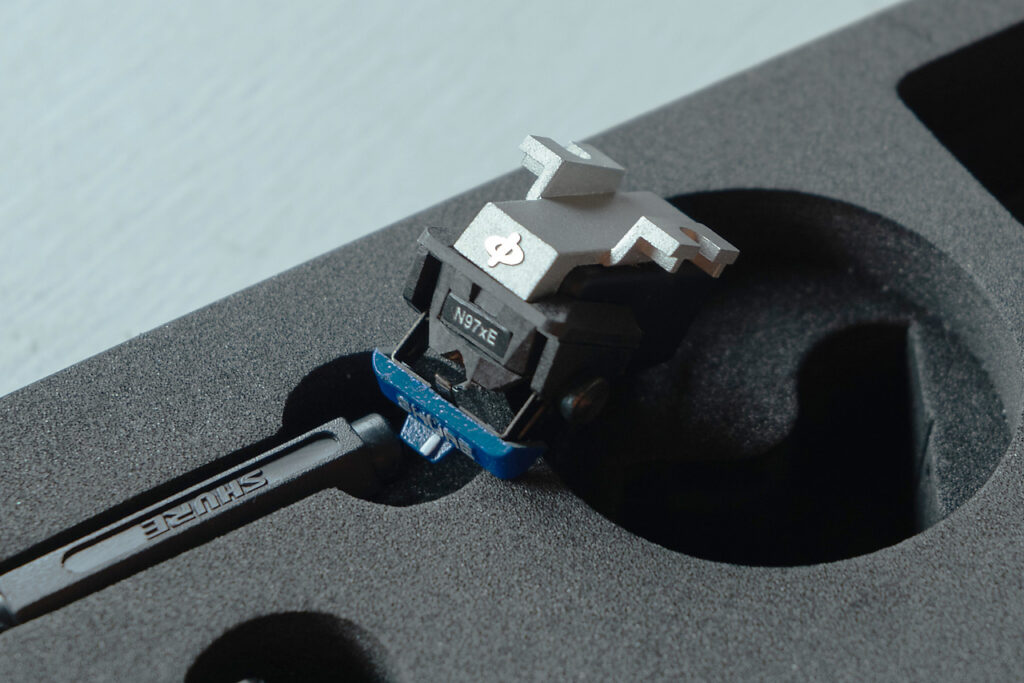

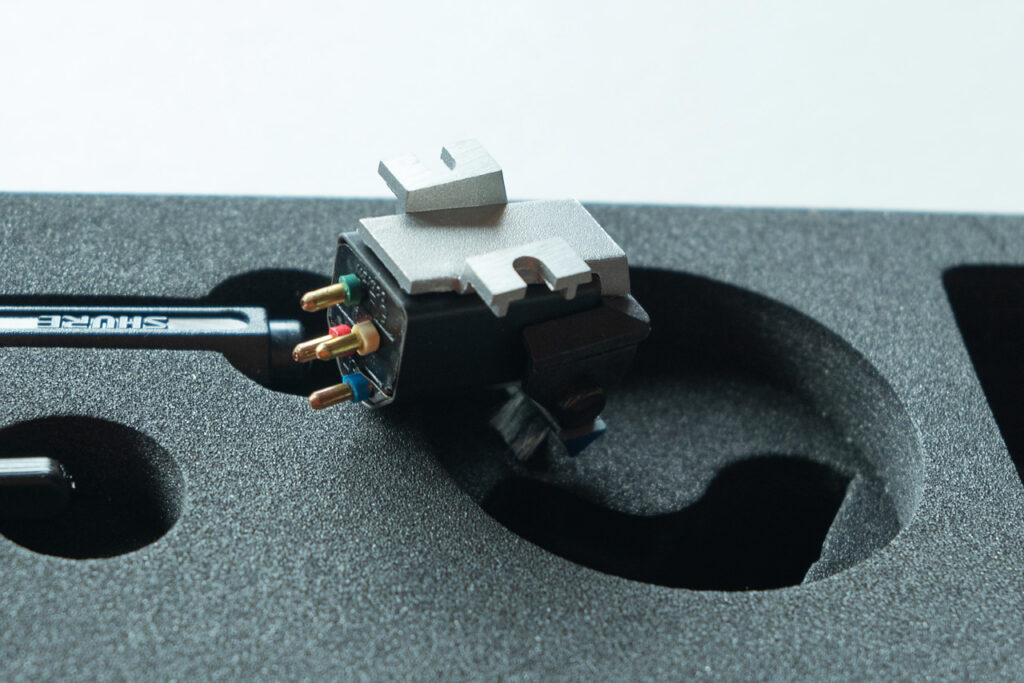

カートリッジも交換しながら音出し試験

家にあるカートリッジをとっかえひっかえ色々聴いてみている。随分昔のレコードだけれども、ハイレゾ配信にも同じ曲があるものがある。DENONのDL-301やDL-311での音がハイレゾ音源に一番近い。結局ShureのM97Xeが一番好みの音だ。柔らかで伸びやかな感じがなかなか。

ケースも検討しないと

さあて、次はケースに入れないといけないなあ。いつまでもむき出しではどうも。板もなんかいい感じなので、木製のケースにしてもいいかな。まあ、ゆっくり検討しよう。

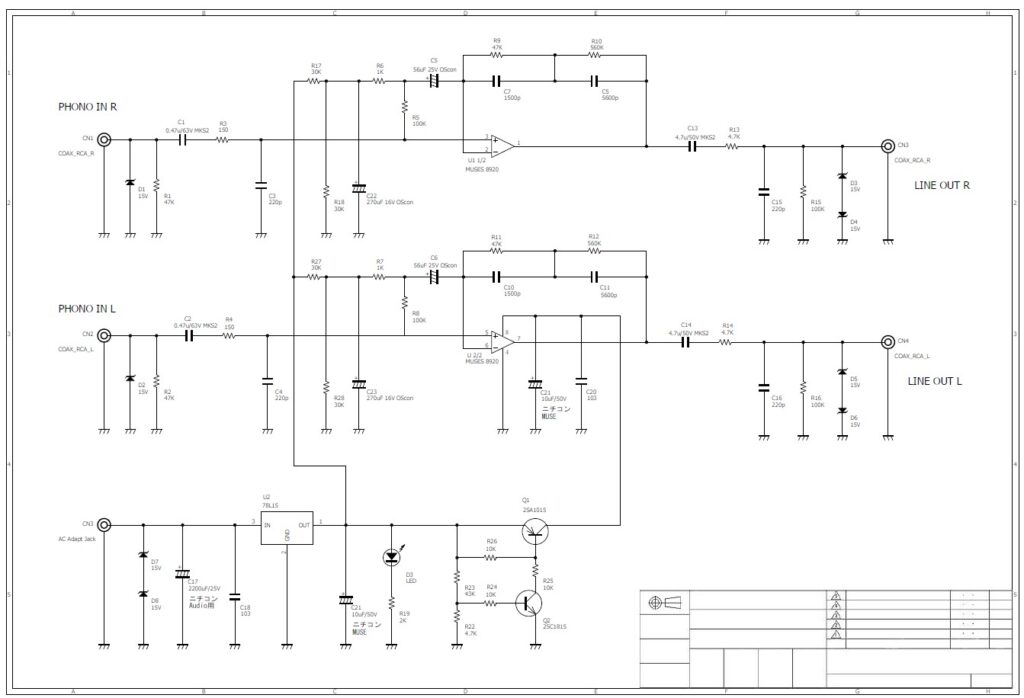

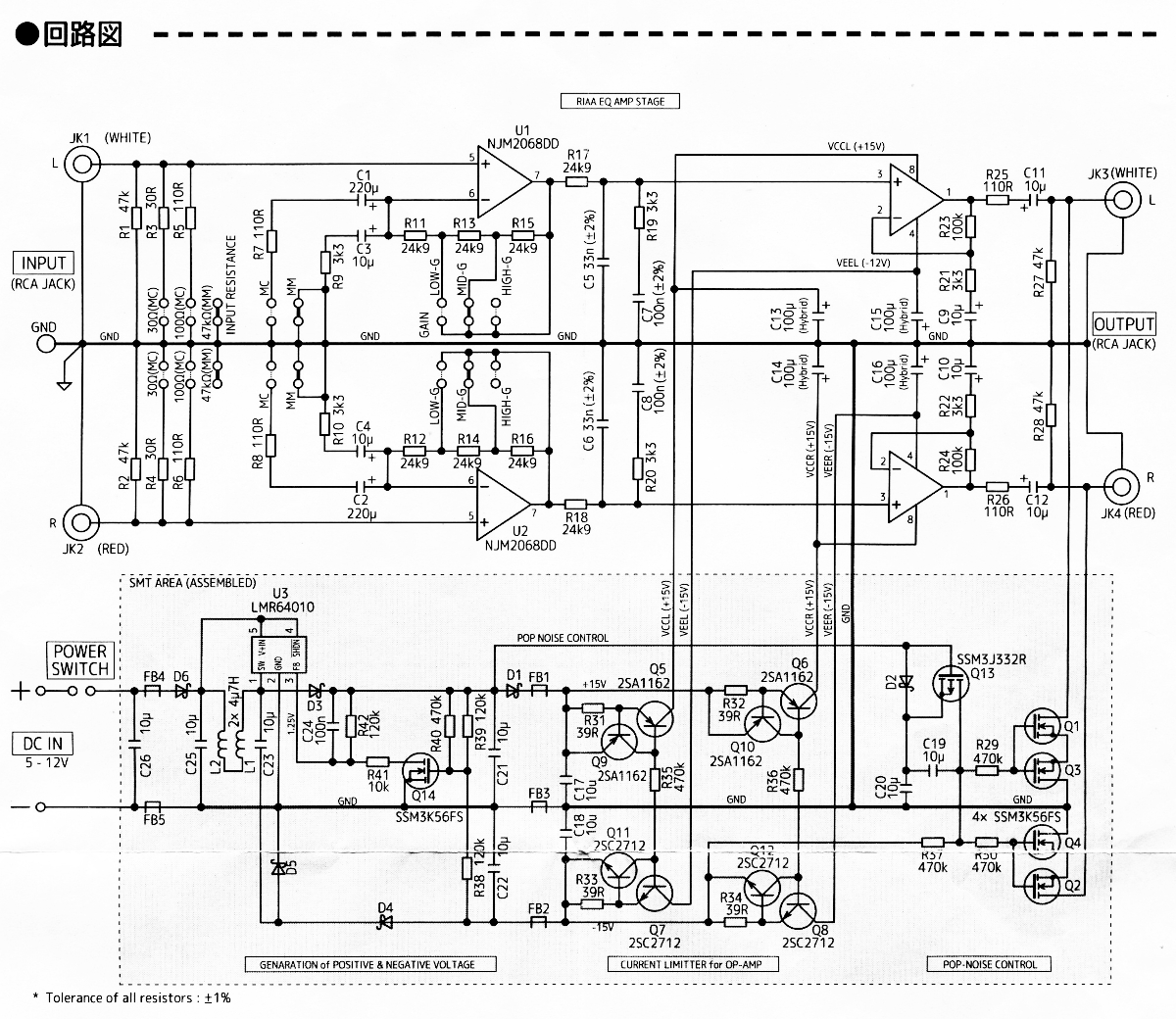

回路図

回路図も見てみると結構凝った作り。CR型のイコライザー回路。

#PS-3250 #EQAMP #ELEKIT #日清紡マイクロデバイス #MUSES8920 #OS-CON #panasonic

-広告-

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2a6091c5.c8c748a2.2a6091c6.cafee34d/?me_id=1320091&item_id=10004352&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fspd-shop%2Fcabinet%2Fssd%2Fimgrc0129343867.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)