改良のきっかけ

最近、Windows11のネット接続がどうもおかしい。24H2のアップ前のパッチで、ネット接続が切れたり遅くなったりするのは前々から話題になっていたが、自分に降りかかってくるとは・・・・

症状はLAN接続が突然切れて、右下のLAN接続のアイコンが地球儀マークになってしまったり、ひどいときはルータがリセットがかかってみたり、ルータの接続が勝手に切れたりする。どうもDHCPのパケットの出し方がおかしいのか、IPv6でのDHCPの通信がおかしいのかそれでリセットがかかったりするのだろうか。

でLinux機への注力

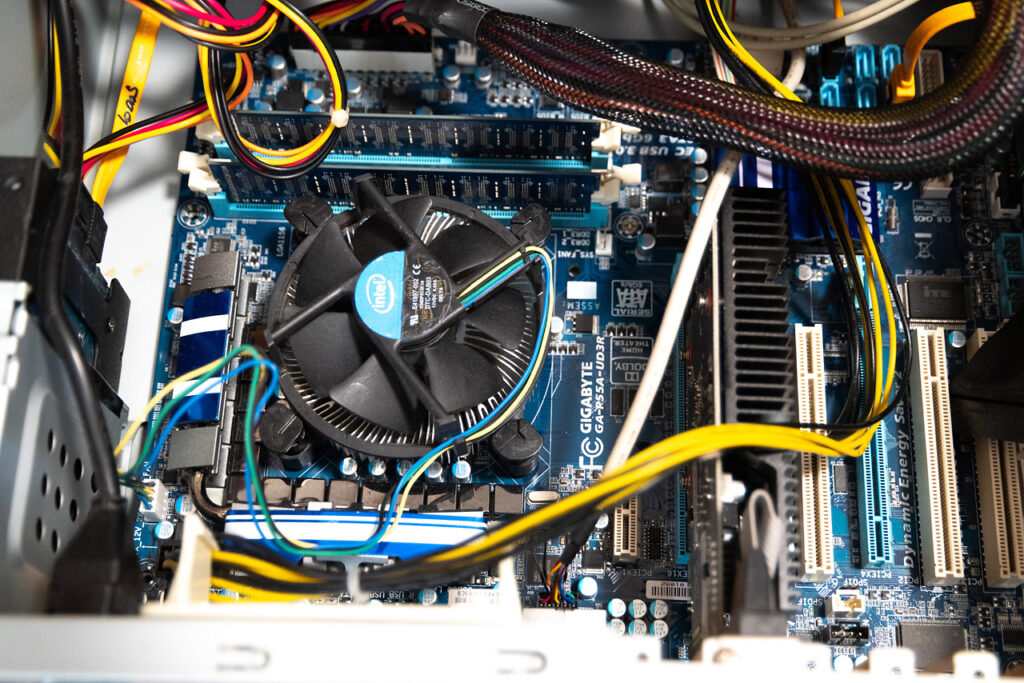

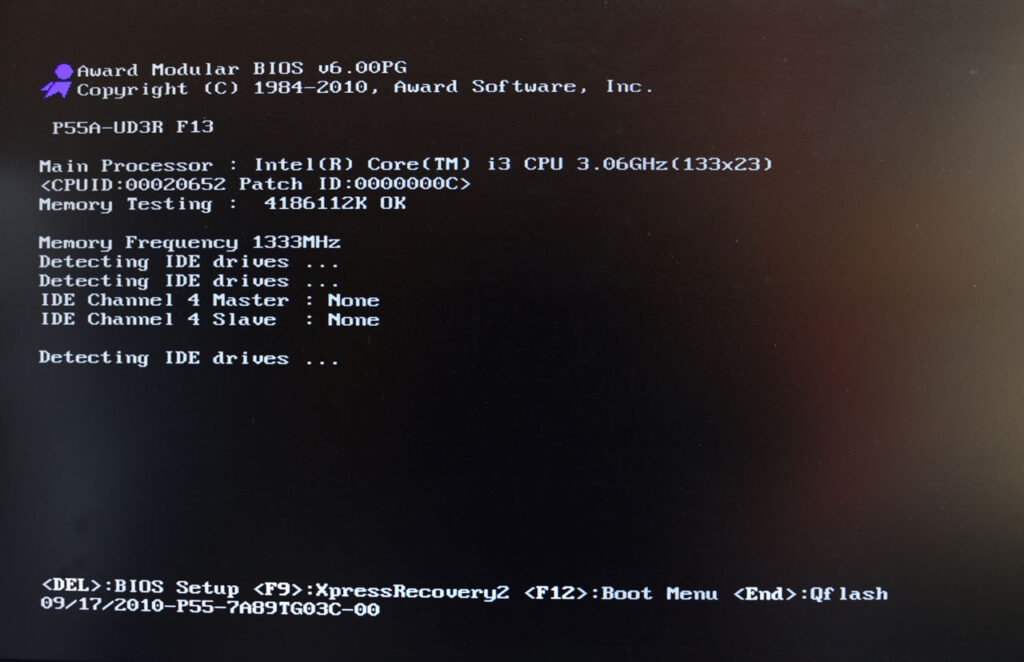

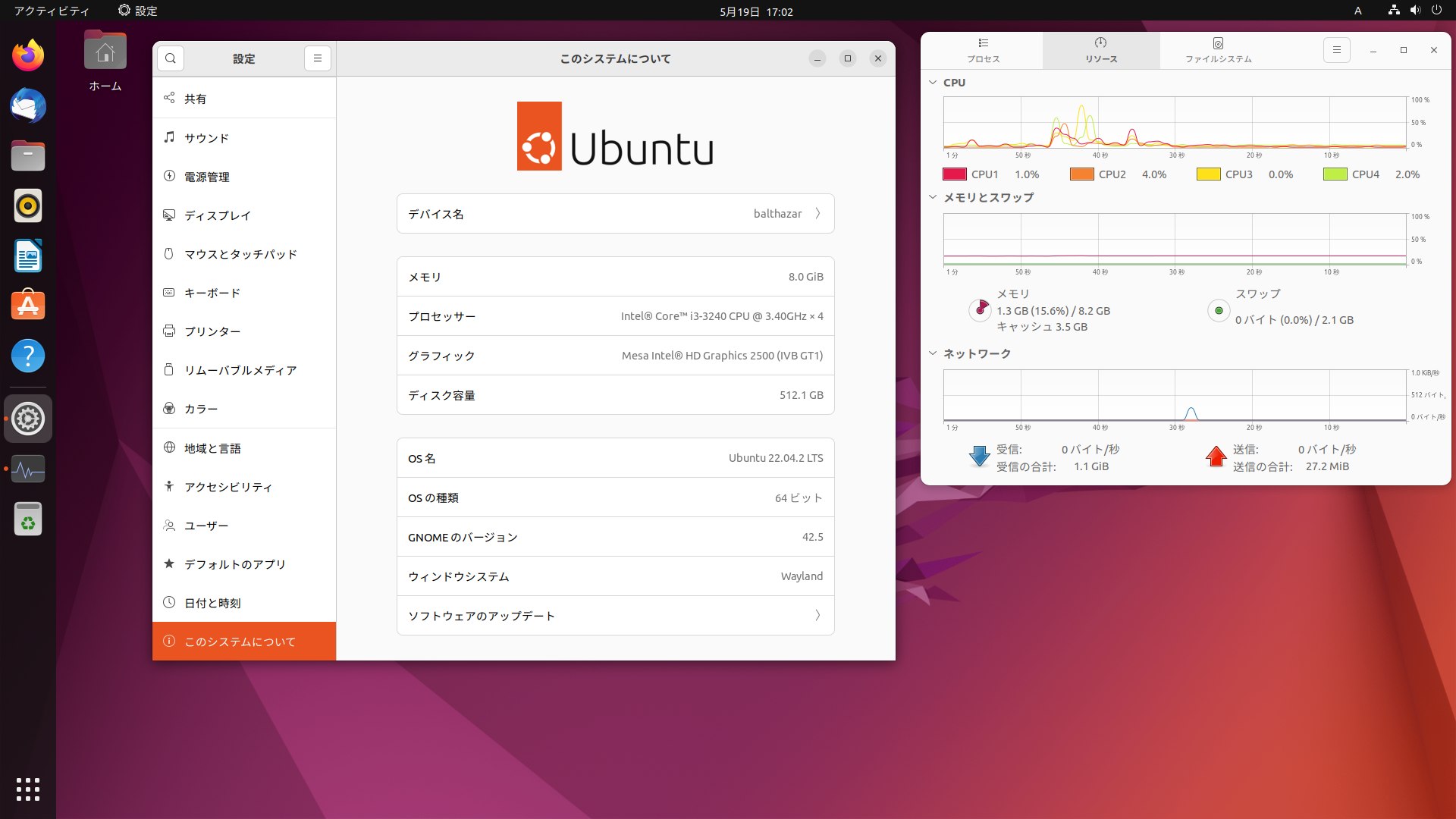

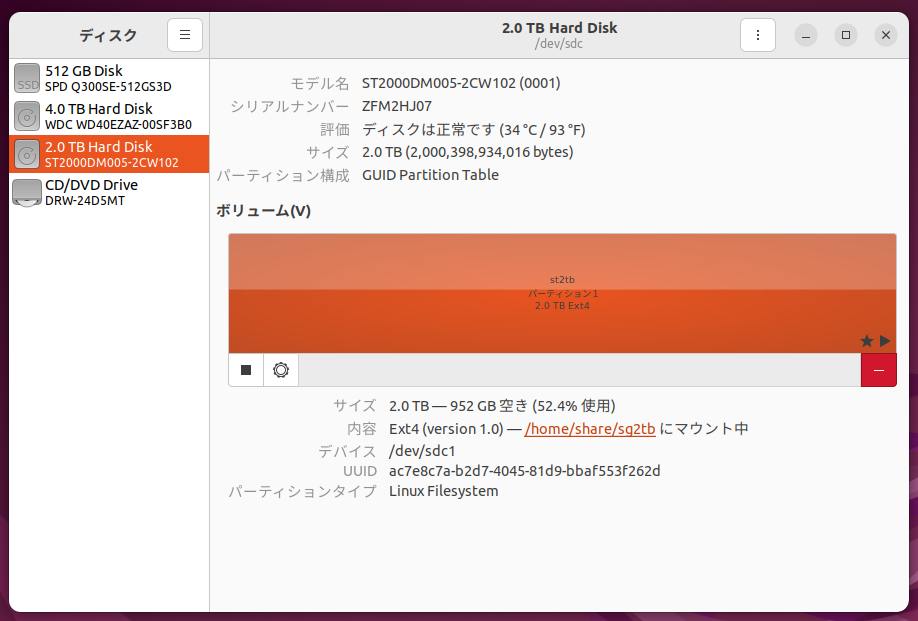

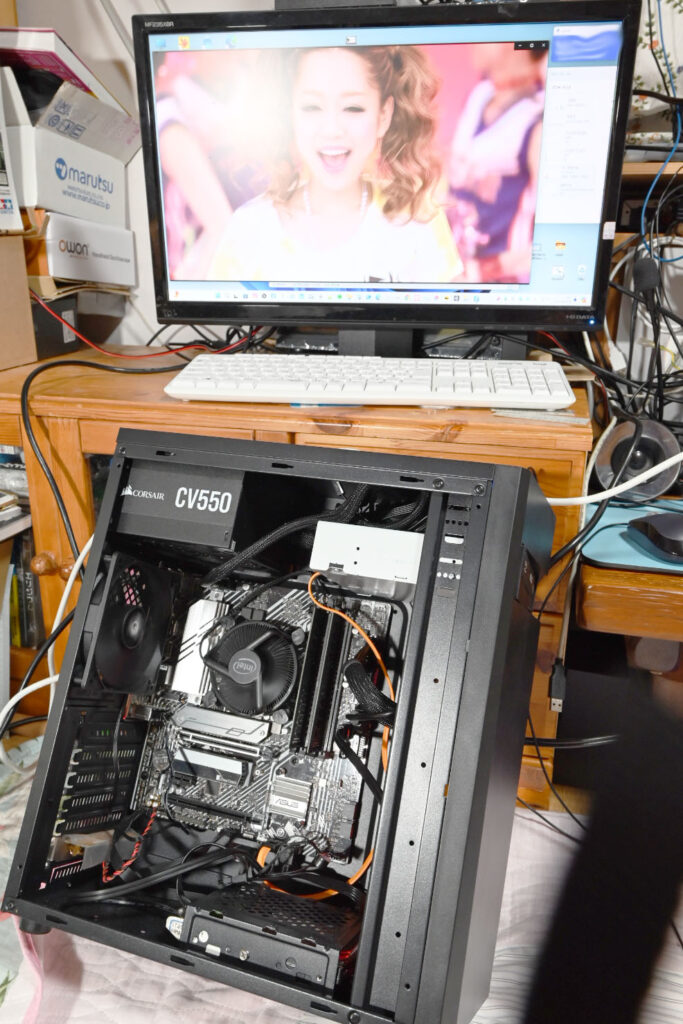

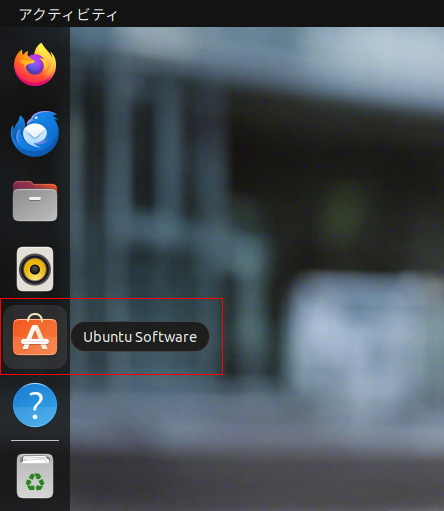

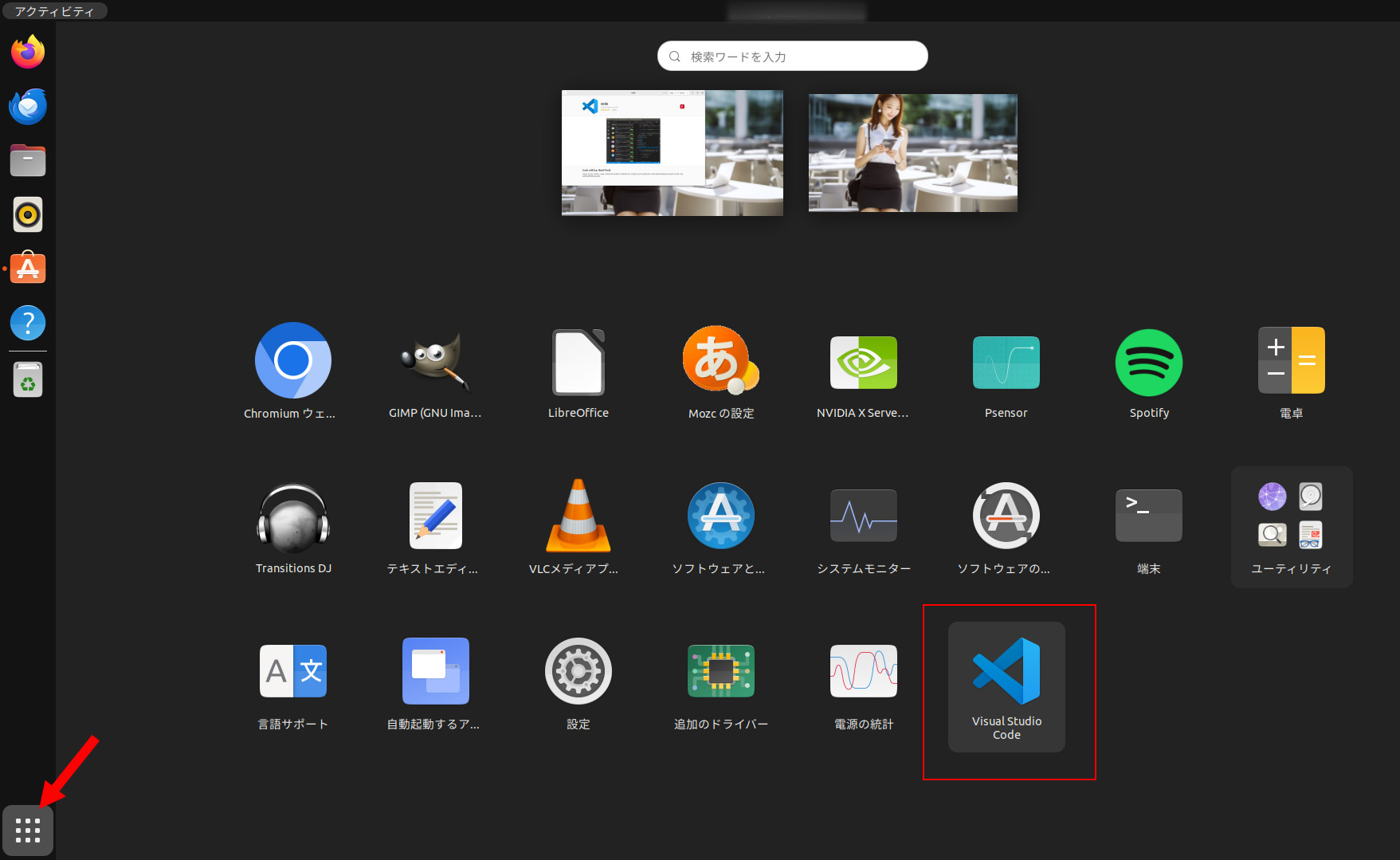

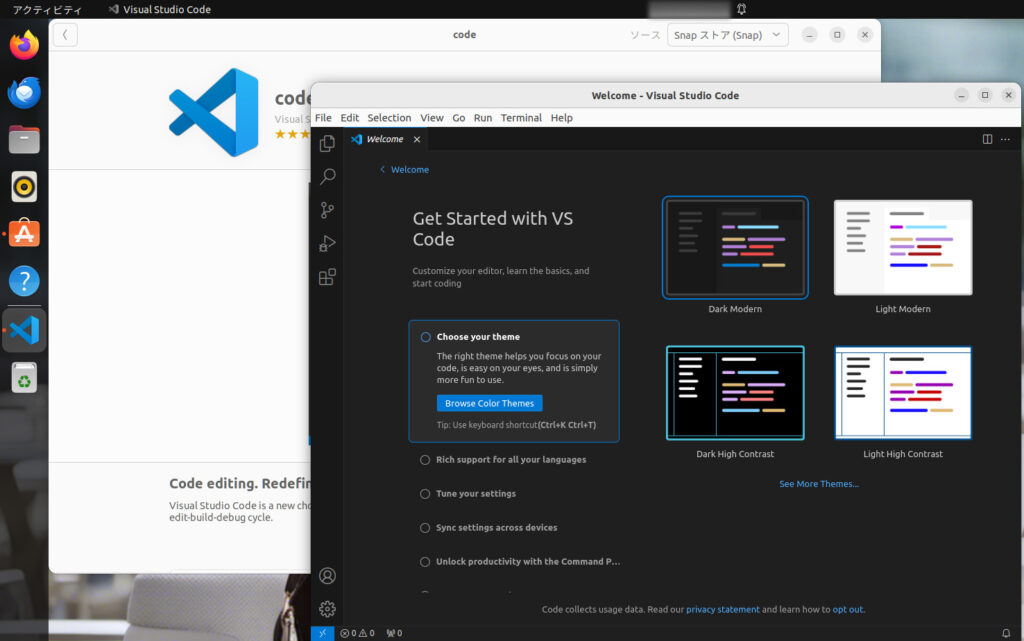

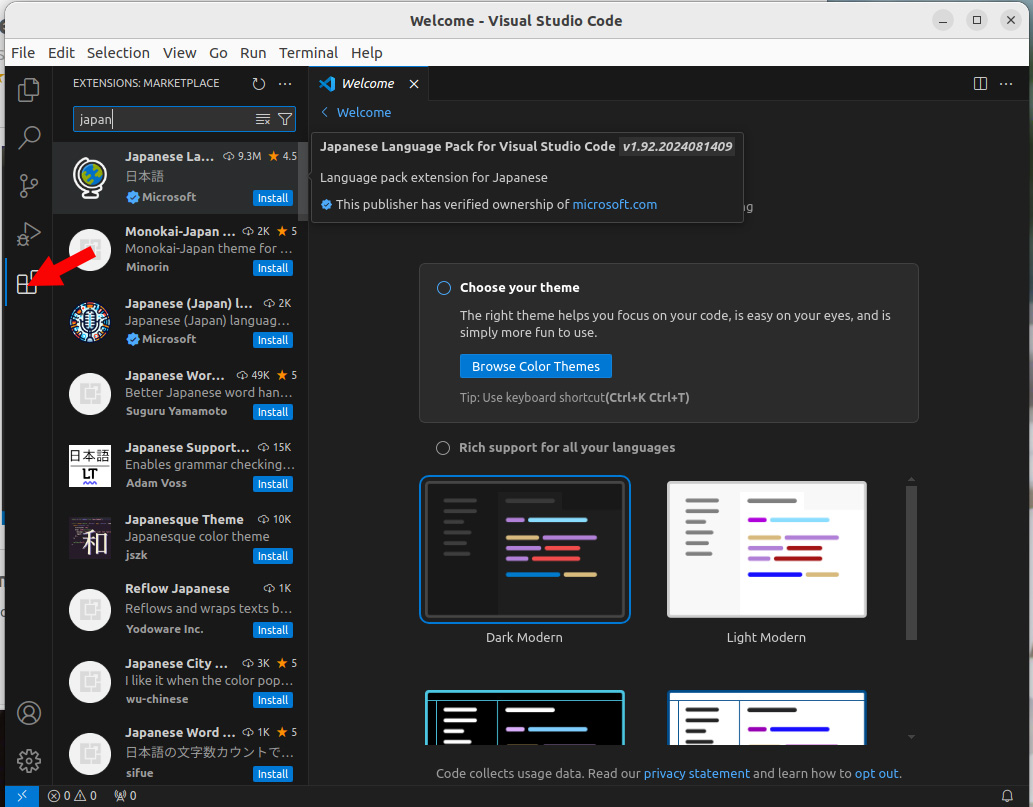

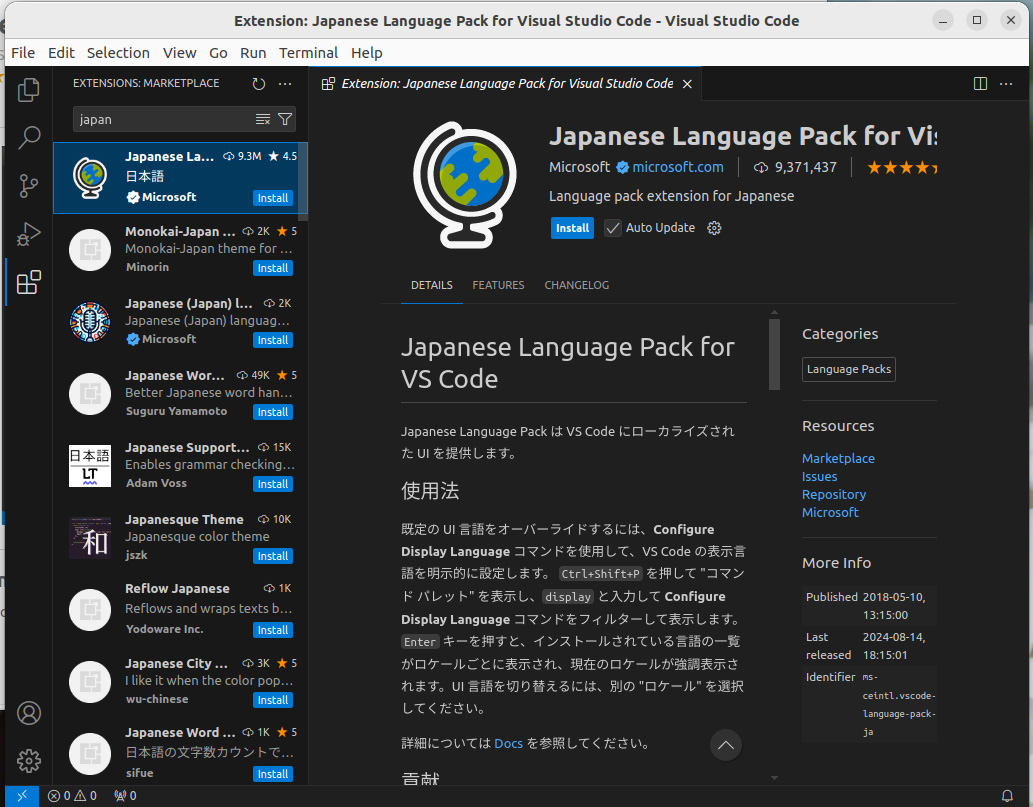

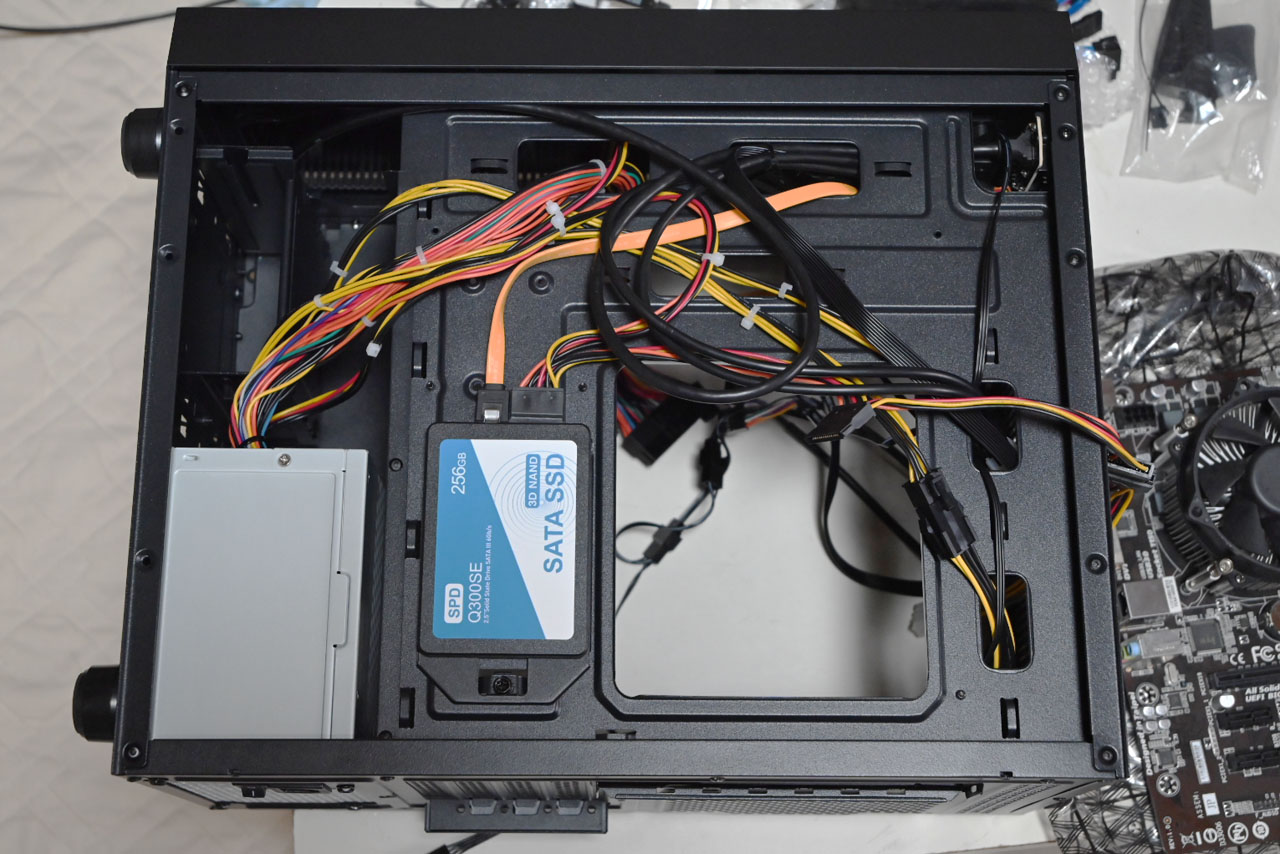

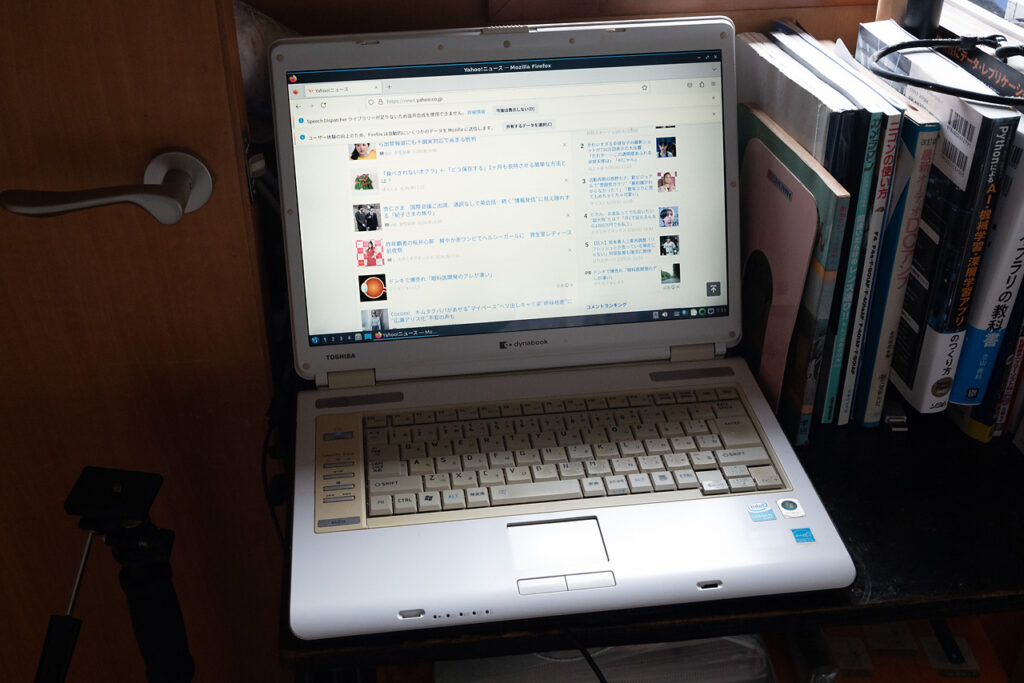

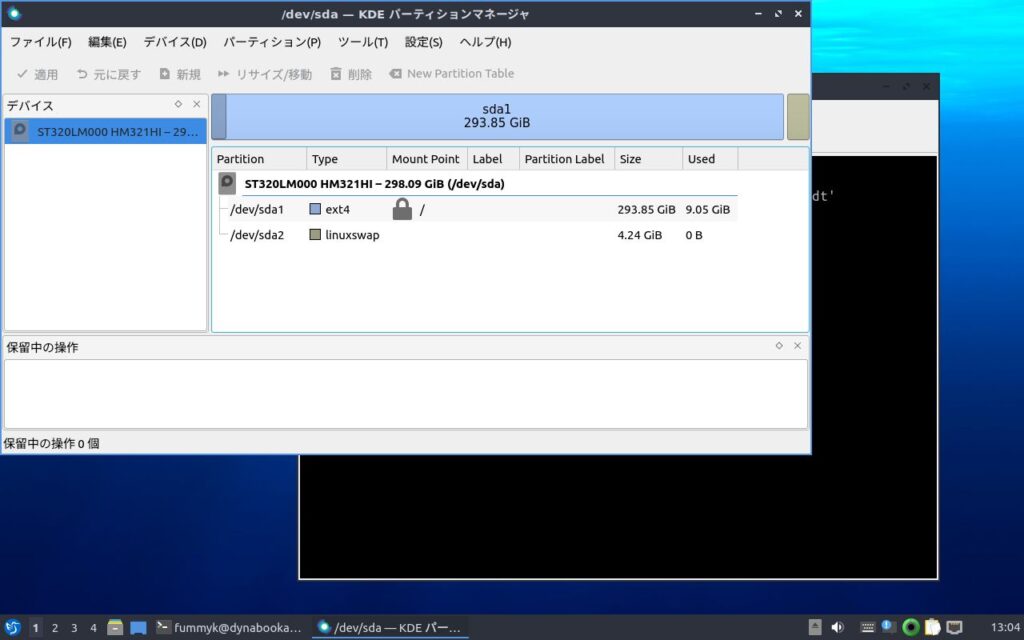

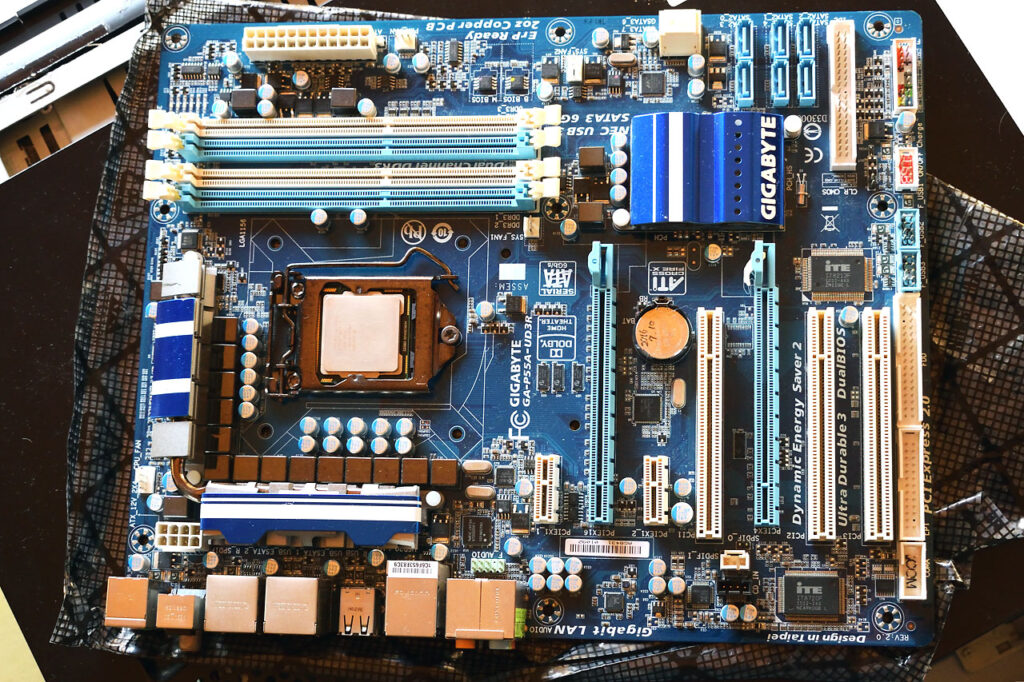

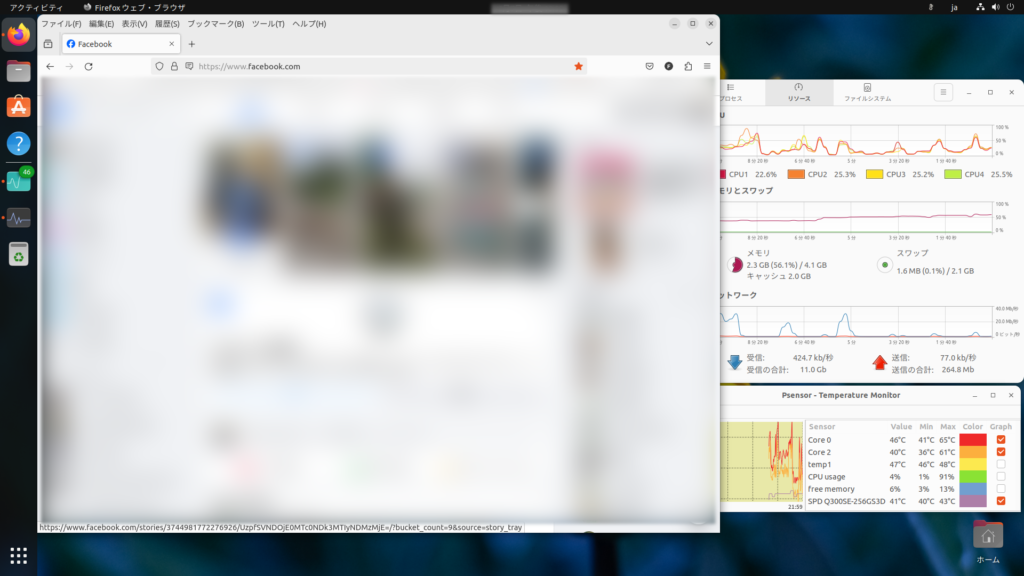

なのでLinux機Ubuntuマシンを起動したらごく普通に使え問題も起こらない。こういうトラブルが多いといちいち大変なので、Ubuntuマシンももうちょっと整備することにした。まずは最新バージョンにすることにした。以前入れたときはロケールがおかしいのかXWINDOWの日本語表示が消えたりしていた。それで1つ前のバージョンを入れていた。それからCPUやマザボを第4世代に変えたが、差し替えたらそのまま起動したので、古いバージョンのまま使っていた。

Ubuntuの最新バージョン24.04.1 LTS

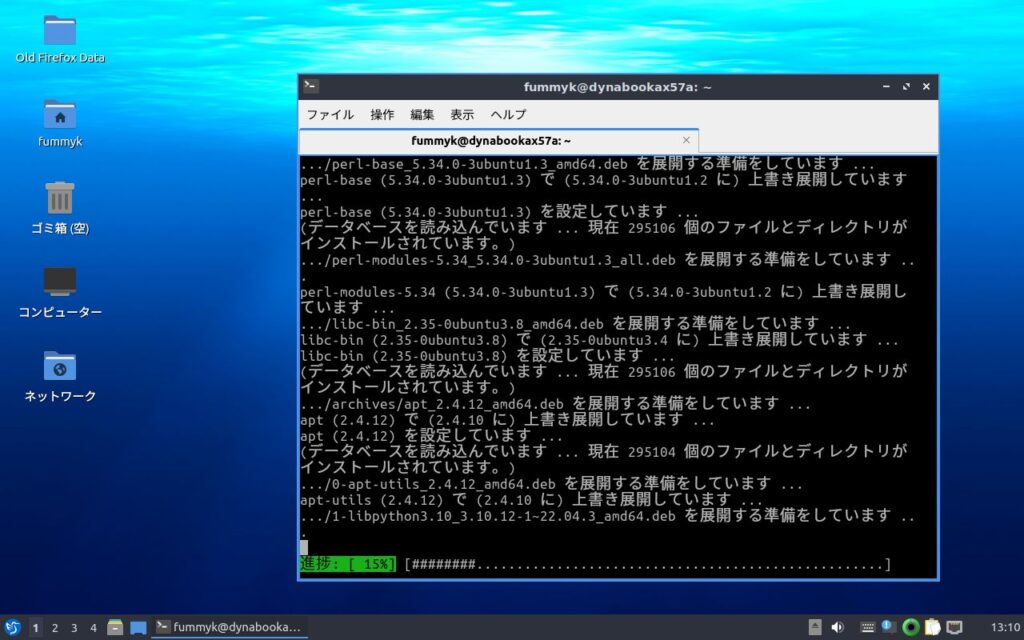

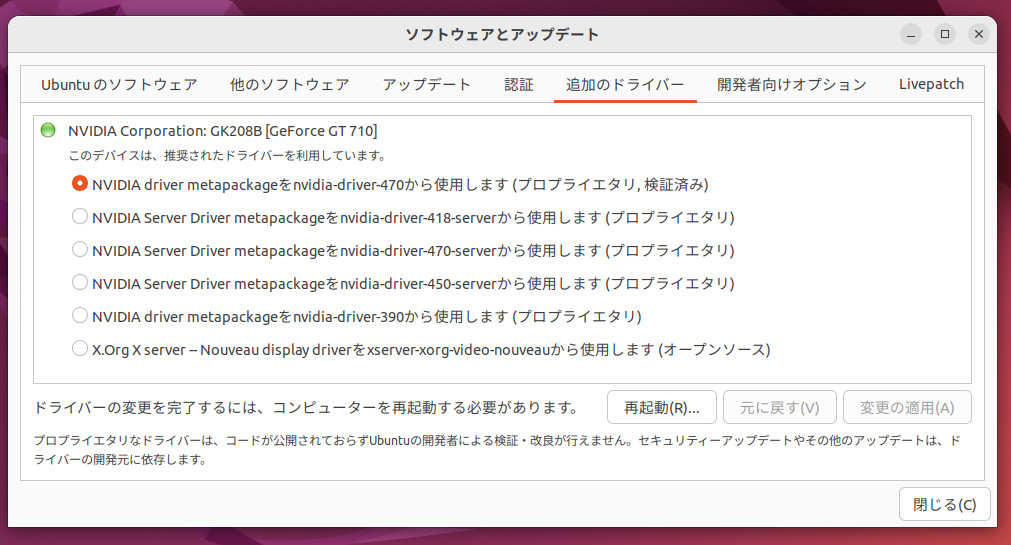

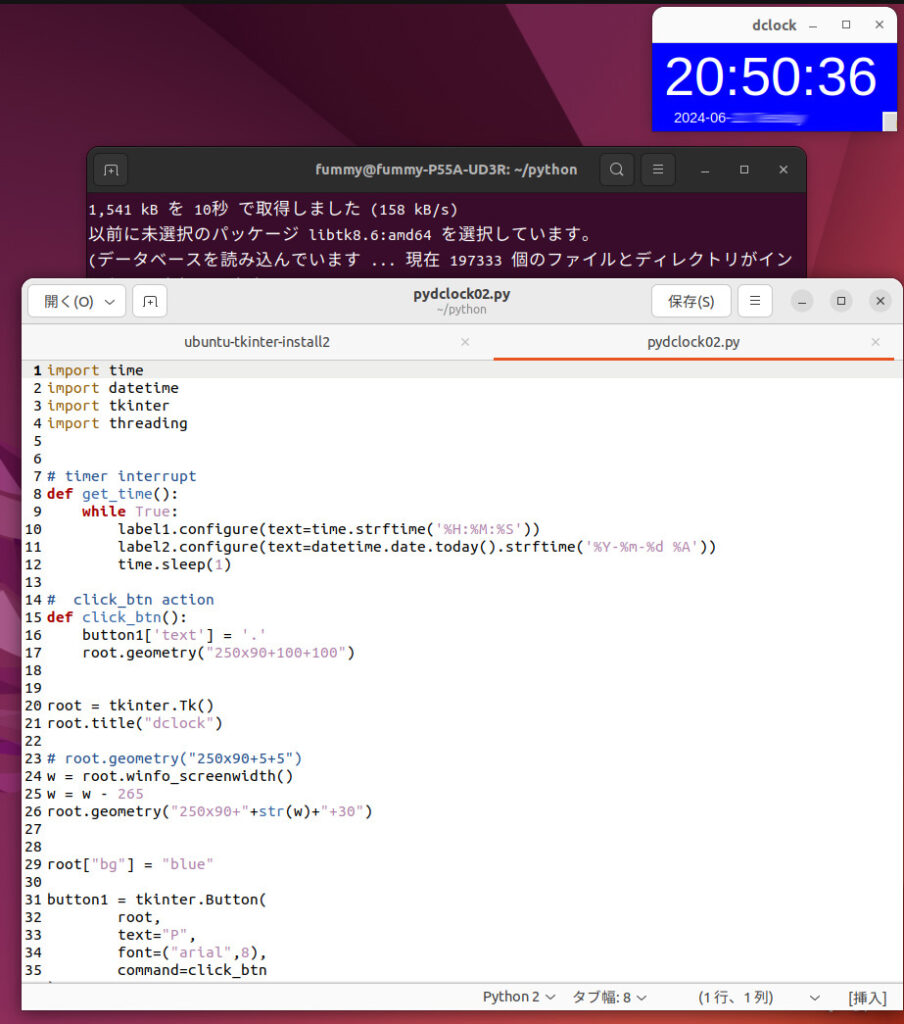

今回最新バージョン24.04.1LTSをUSBメモリーに書き込んで、それから起動してインストールした。.1が付いたので改良が色々あったのだろう。

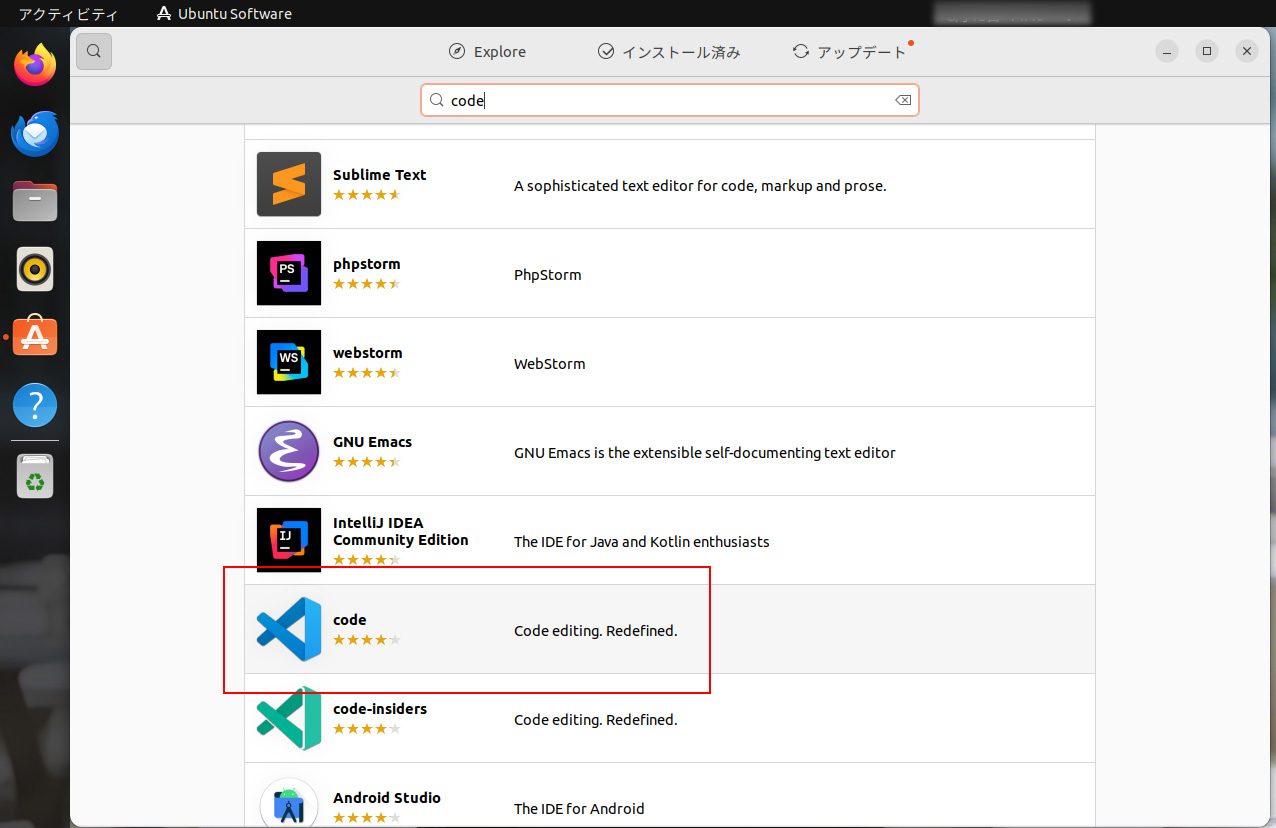

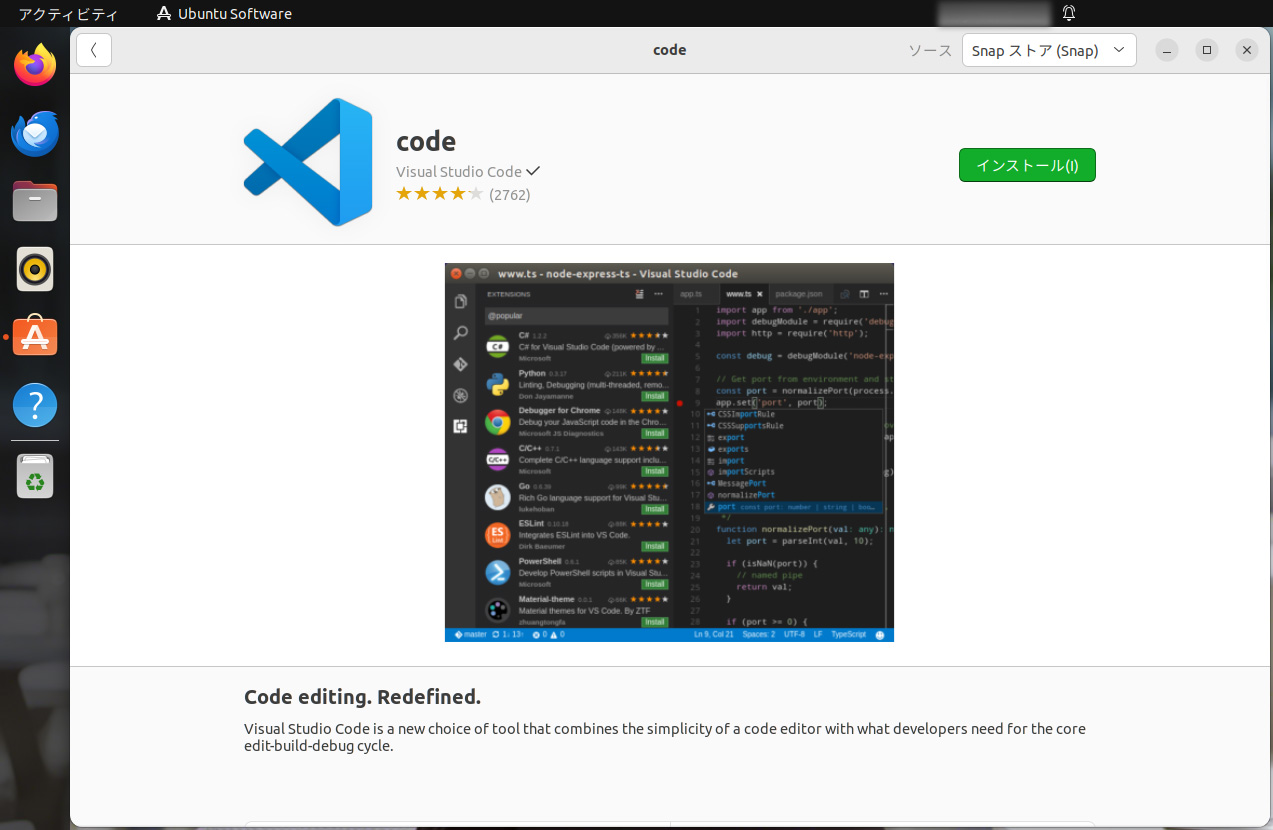

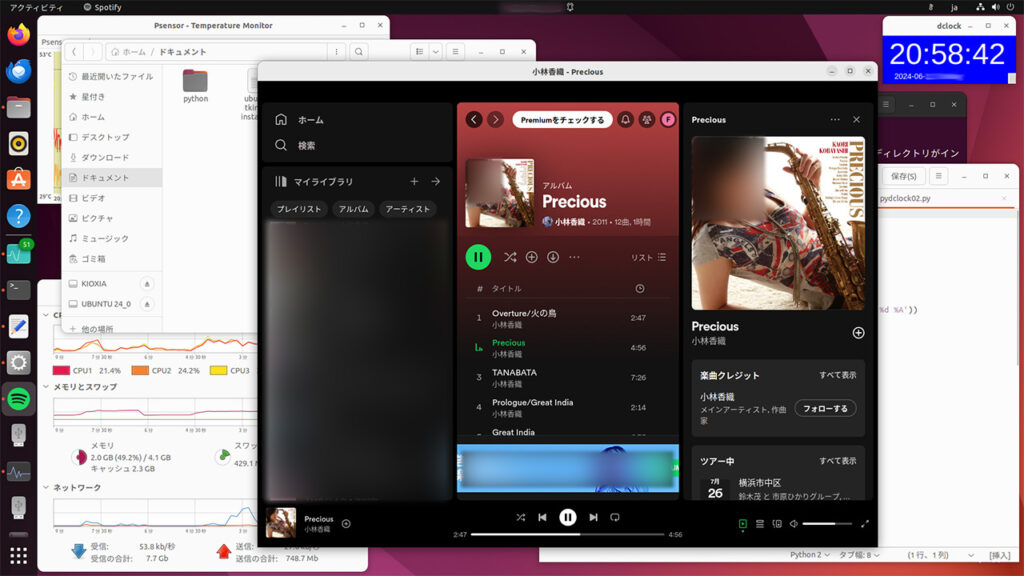

動作は全く問題ない。クリーンインストールしたので色々入れていたアプリを入れ直しているところ。

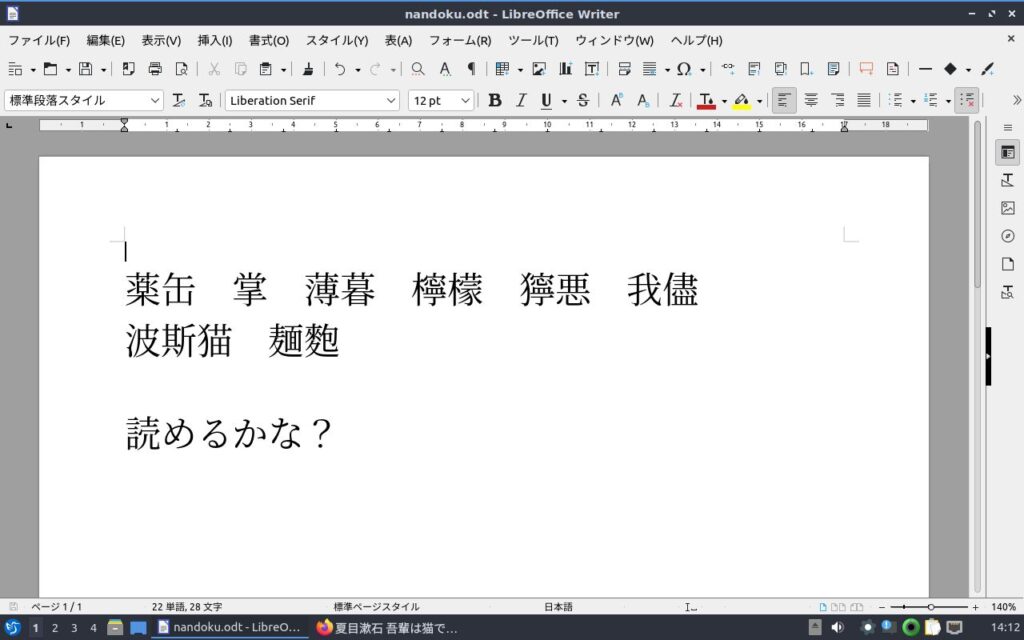

Ubuntuでのハイレゾ再生

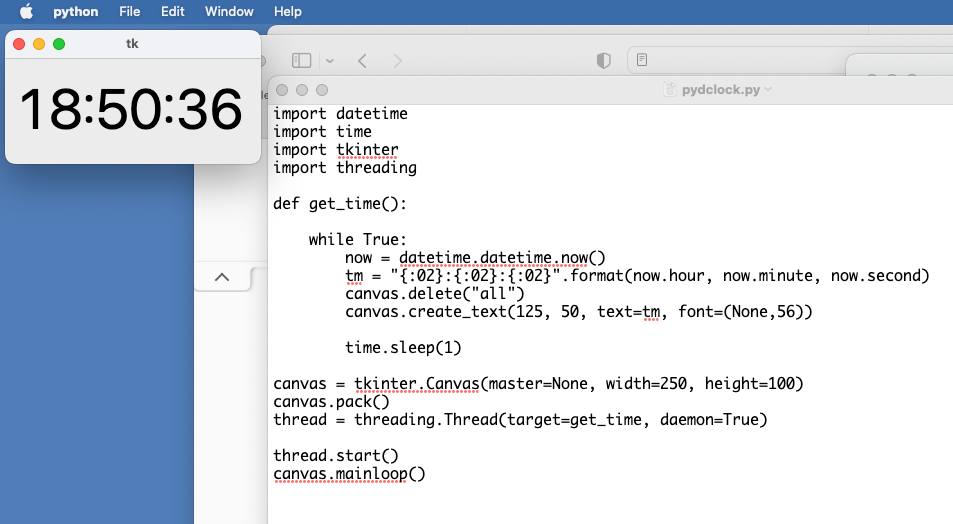

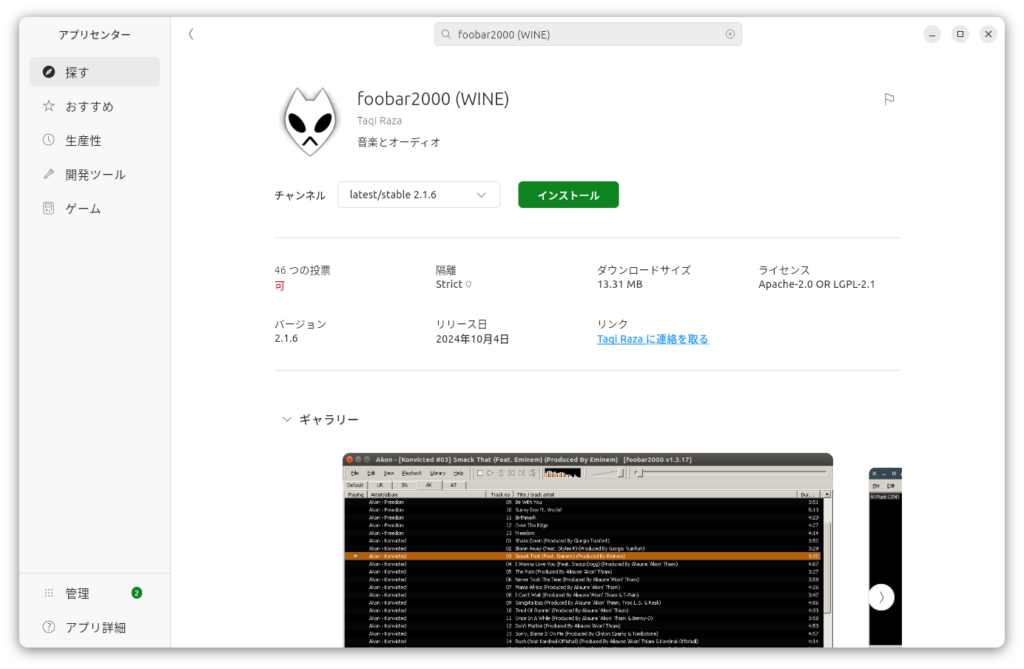

ハイレゾ音源も聞こうとして、もともと入っているrhythmboxで聞いていたが、どうも使い勝手がいまいち。なれているfoobar2000はないかとアプリセンターで探してみたらなんとWINE経由であるようだった。早速インストール。

操作はWindows版と殆ど同じ感じで、foobar2000テスト動作中!!

なんだか音も良くなったような。PC標準のアナログ出力経由で聞いているが、設定は24ビット192Khzとか設定はできるがはたしてそうなっているのやら。まあそのうちUSB DACとかつないで色々やってみよう。

今後の展開

それからCPUやマザボももう少し新しいのにしてみようか。第6世代くらいだと1万位でパーツが集まりそうなのでそのうちこちらも交換して、Linux本格マシンに仕立てて、Windows機トラブルの時はすぐ移行できるようにしておこう!!

というか、このようなトラブルが秋の大型アップデート時に毎回起こる可能性も多々あるので、Windows11機の使用機会はだんだん減らしてゆこう。

#Linux #Ubuntu #Ubuntu24.04.1 #LGA1151 #Corei5-6400

-広告-

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/13311063.0fecbdd7.13311064.a113f548/?me_id=1213768&item_id=10303981&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fpckoubou%2Fcabinet%2F1024000%2Fm4s1p1024309-1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2a6091c5.c8c748a2.2a6091c6.cafee34d/?me_id=1320091&item_id=10004352&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fspd-shop%2Fcabinet%2Fssd%2Fimgrc0117074256.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/13311063.0fecbdd7.13311064.a113f548/?me_id=1213768&item_id=10262781&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fpckoubou%2Fcabinet%2F570000%2Fm4s1p570602_1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)