AIでお絵描き。その4

Stable Diffusionを「Dream Studio」で実行。Webバージョン。

無理難題をやらせてみた。真夏の暑いさなか、オフィス街で涼しい顔でスマホ・タブレット・ノートPCをいじる切れ者OLさん。

#AI #OL #LunchTime #OLstaff #woman #tabletpc #painting #drawing #picture #stabledifusion #dreamstudio

AIでお絵描き。その4

Stable Diffusionを「Dream Studio」で実行。Webバージョン。

無理難題をやらせてみた。真夏の暑いさなか、オフィス街で涼しい顔でスマホ・タブレット・ノートPCをいじる切れ者OLさん。

#AI #OL #LunchTime #OLstaff #woman #tabletpc #painting #drawing #picture #stabledifusion #dreamstudio

Adobe社のAIを使った画像描画機能、Fireflyを使ってみた。簡単に画像が生成される。Webページに必要な画像は今まで、ストックフォトを使うのが常識だった。著作権の問題もあるので。

ところが、これを使うと必要な場面の画像を簡単に生成できる。これはカメラで画像や動画を撮影して、それを販売している者にとっては脅威だ。色々とお金をかけ苦労して作った画像と同じものが簡単にできてしまうのだから。しかし今の所利用規約では、このような記述がある。

ベータ版にジェネレーティブ AI機能がありますが、生成されたアウトプットはすべて個人使用に限られ、商用目的で使用することはできません。

なので、作成した画像を販売することはできないようだ。どの程度のものができるのか色々試してみた。

ビジネスシーンを想定した画像。

個人利用に限られるとはいえ、結構な品質で色々な場面で使えそう。

海辺の風景を描かせてみた。サーファー女子のいる風景。

なかなか良い。

#AI #Adobe #AdobeExpress #AdobeFirefly #AiPainting #AI描画

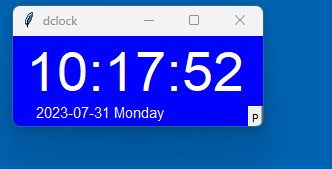

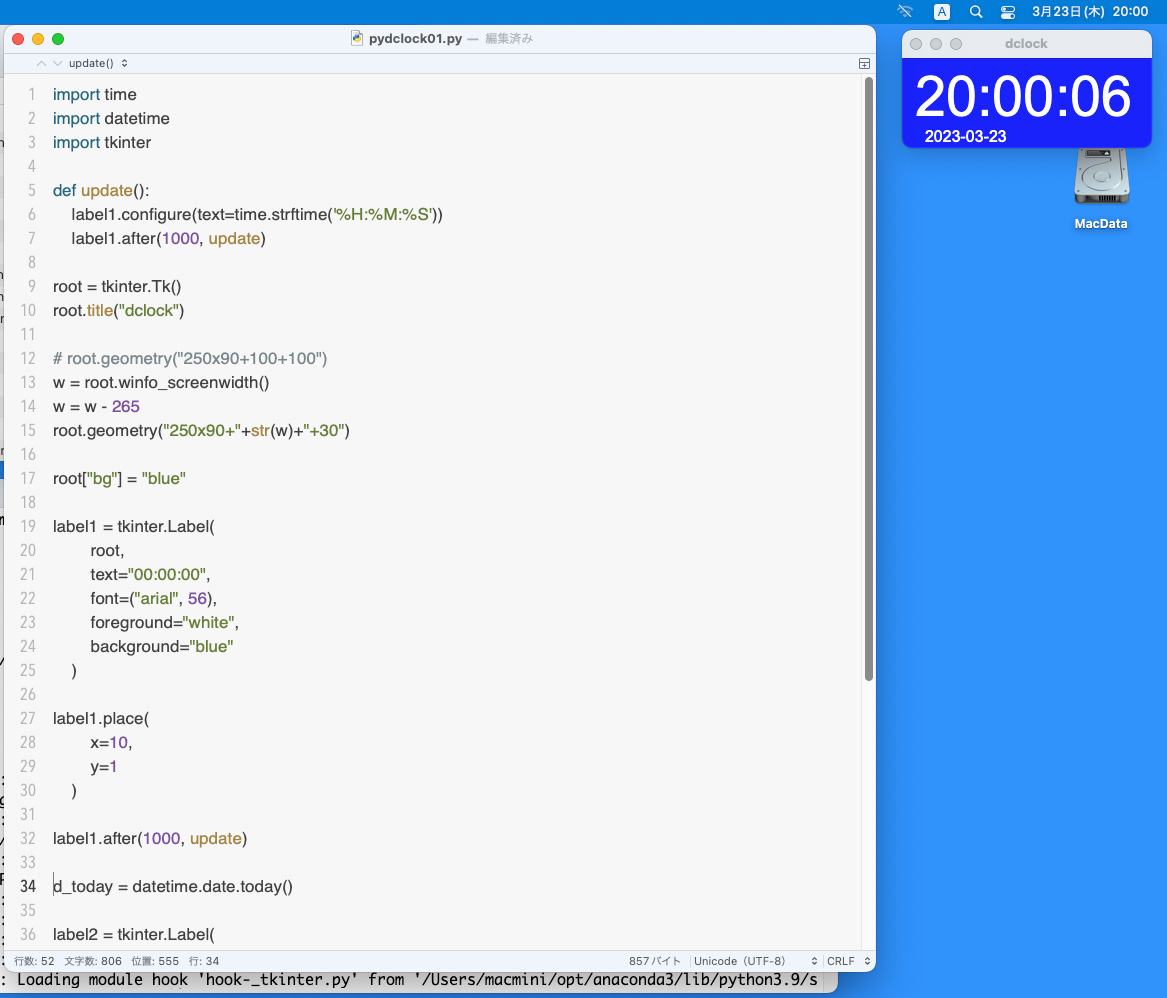

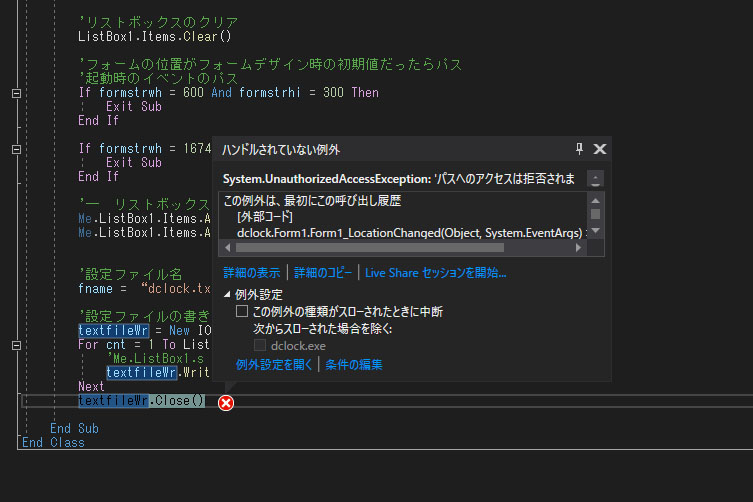

pythonでこの前作ったデジタル時計、画面右上に出るようにしていたが、最近左上に寄せることが多くなった。なので、ボタンをつけて左上に出して、右上に出したいときはボタンを押すと左上に移動するようにした。

久しぶりにpythonいじったので、やり方を忘れてしまっていた。なのでまずは手順の思い出しから。

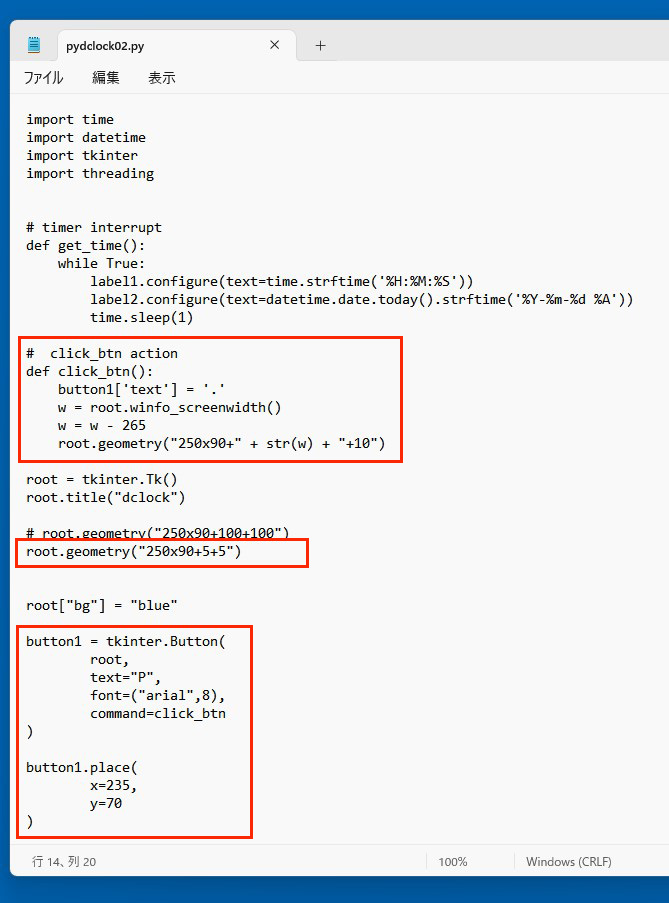

テキストエディタを起動してソースを表示する。メモ帳を使ってみた。

今回追加したのは、

ボタンの配置

button1 = tkinter.Button(

root,

text=”P”,

font=(“arial”, 8),

command=click_btn

)

button1.place(

x=235,

y=70

)

と、ボタンが押された時の処理

# click_btn action

def click_btn():

button1[‘text’] = ‘.’

w = root.winfo_screenwidth()

w = w – 265

root.geometry(“250×90+” + str(w) + “+10”)

さらに、root.geometryの初期値の変更。左上に表示するように。

root.geometry(“250×90+5+5”)

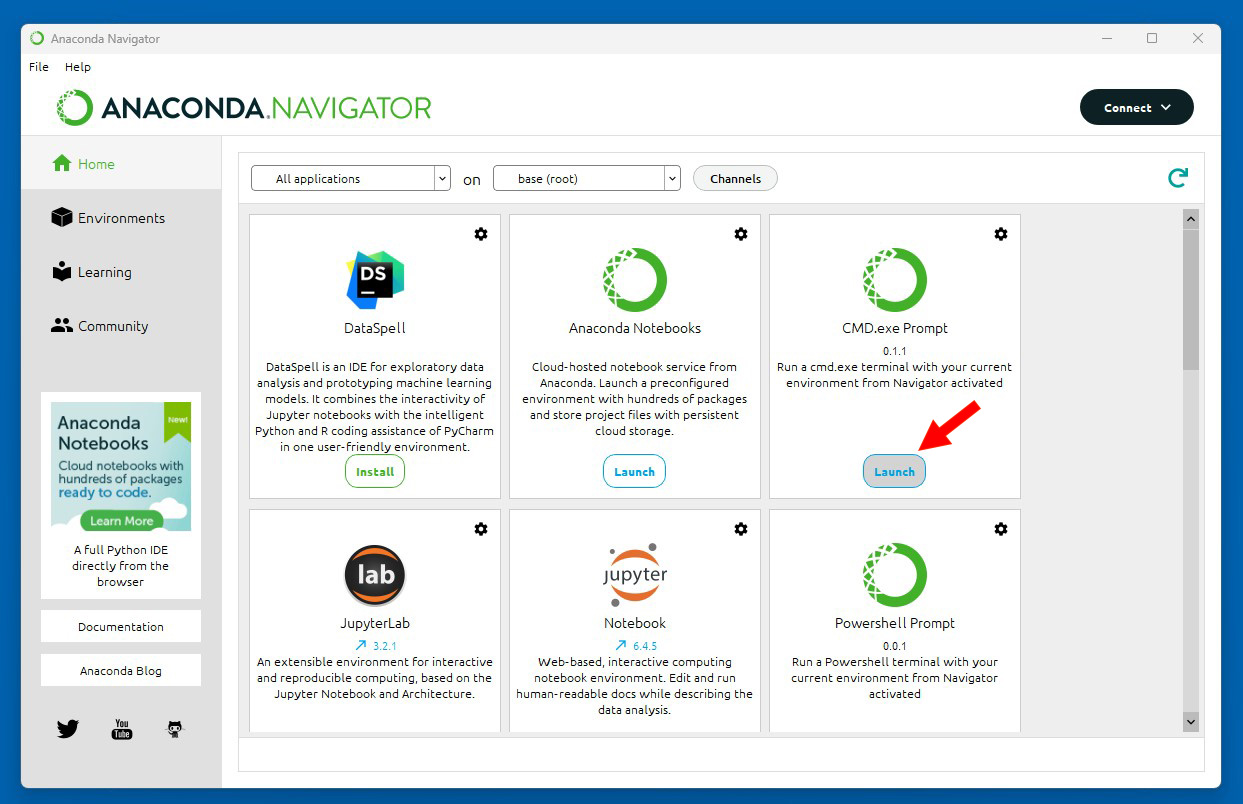

動かしてみるために、ANACONDAを起動。「CMD.exe Prompt」をクリックして、コマンドラインでで実行する。

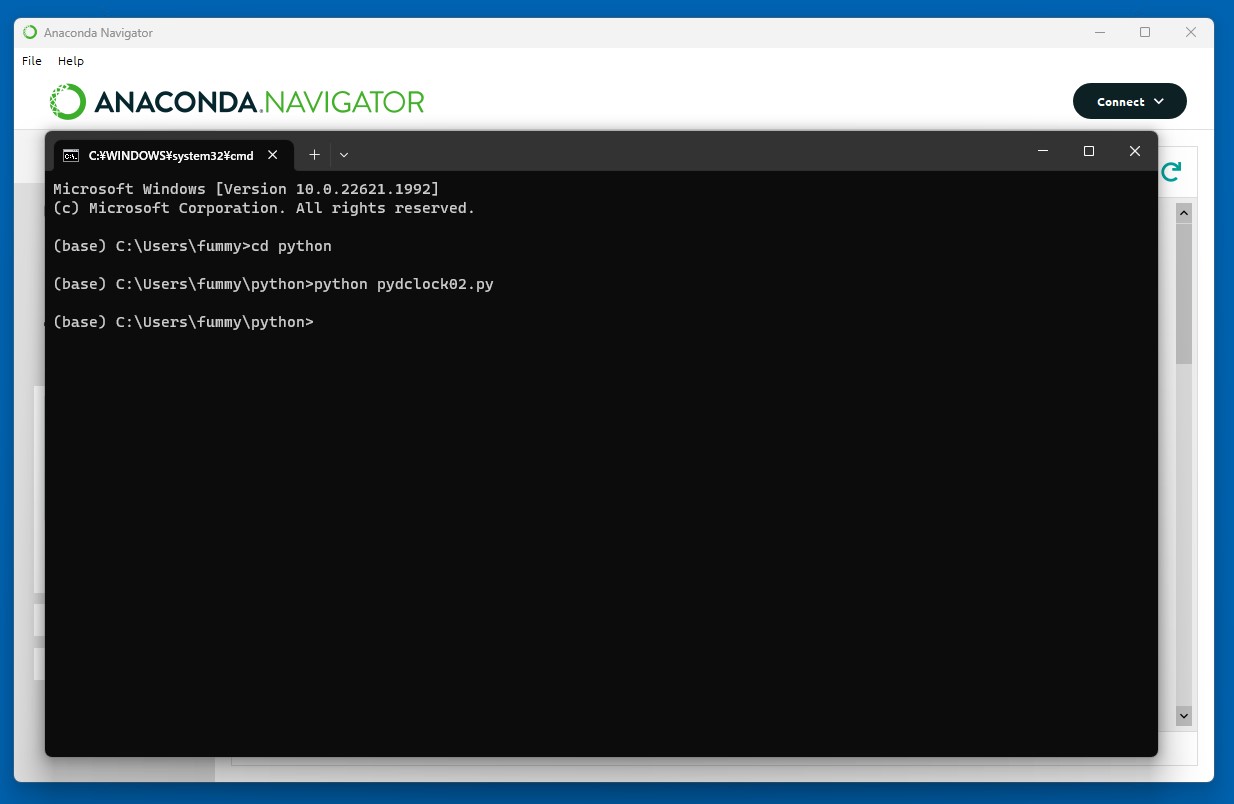

(base) C:\Users\fummy\python>python pydclock02.py

なかなかいい感じ。

(base) C:\Users\fummy\python>pyinstaller pydclock02.py –onefile –noconsole

アイコンも変えることもできるが、とりあえず標準のこれで。なかなかかわいいアイコンなんで。

![]()

#python #anaconda #pyinstaller #windows #exe #button #tkinter #place

AIでお絵描き。その3。

Stable Diffusionを「Dream Studio」で実行してみました。

AIは犬は得意かな。

#AI #dog #painting #drawing #picture #stabledifusion #dreamstudio

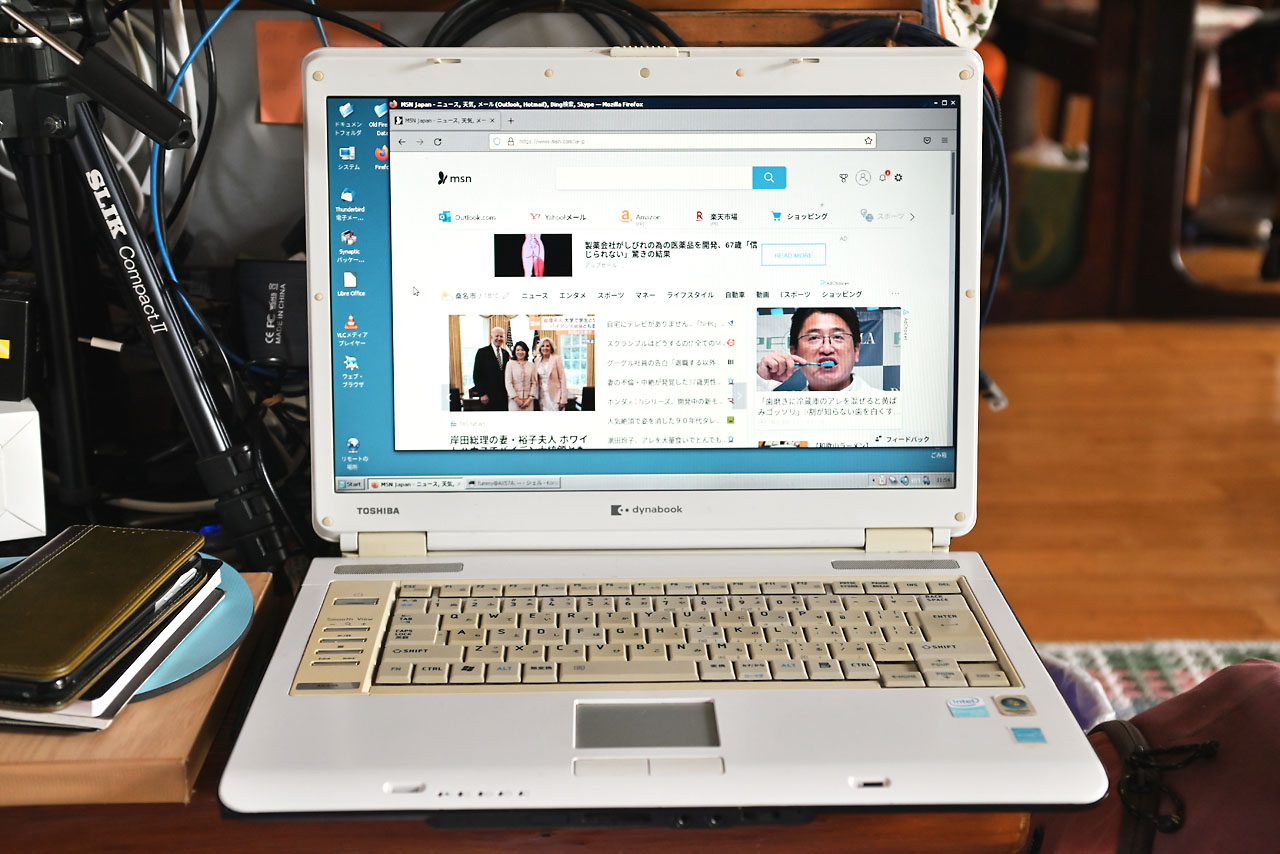

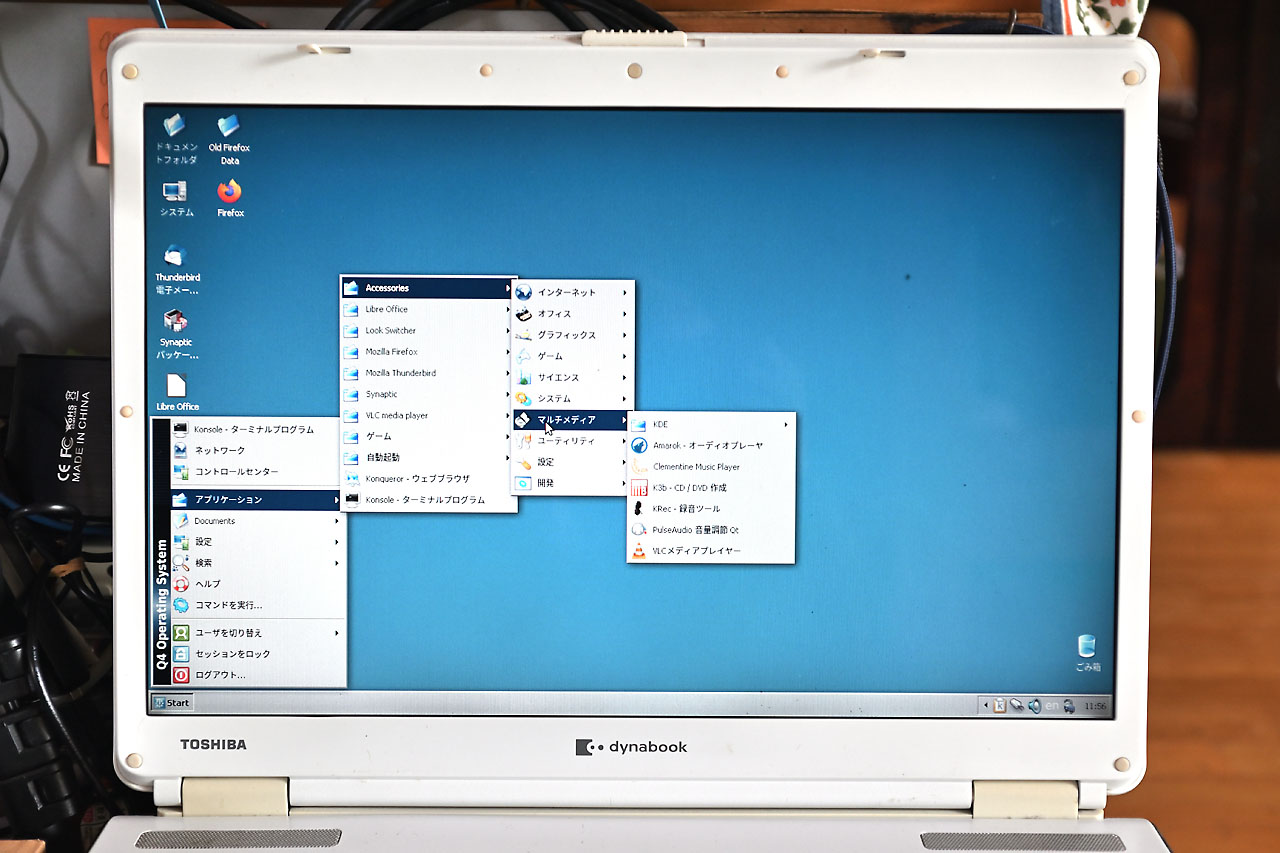

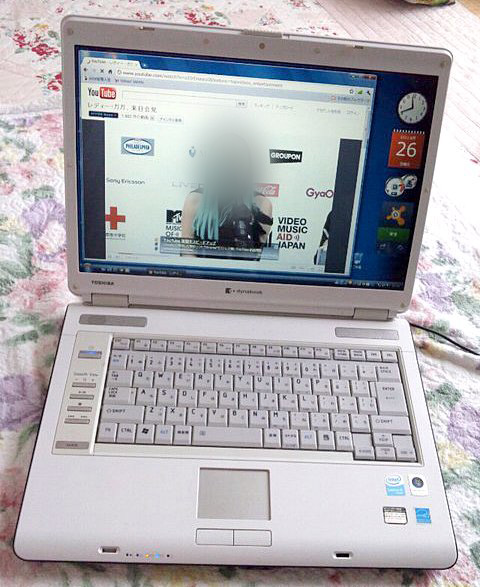

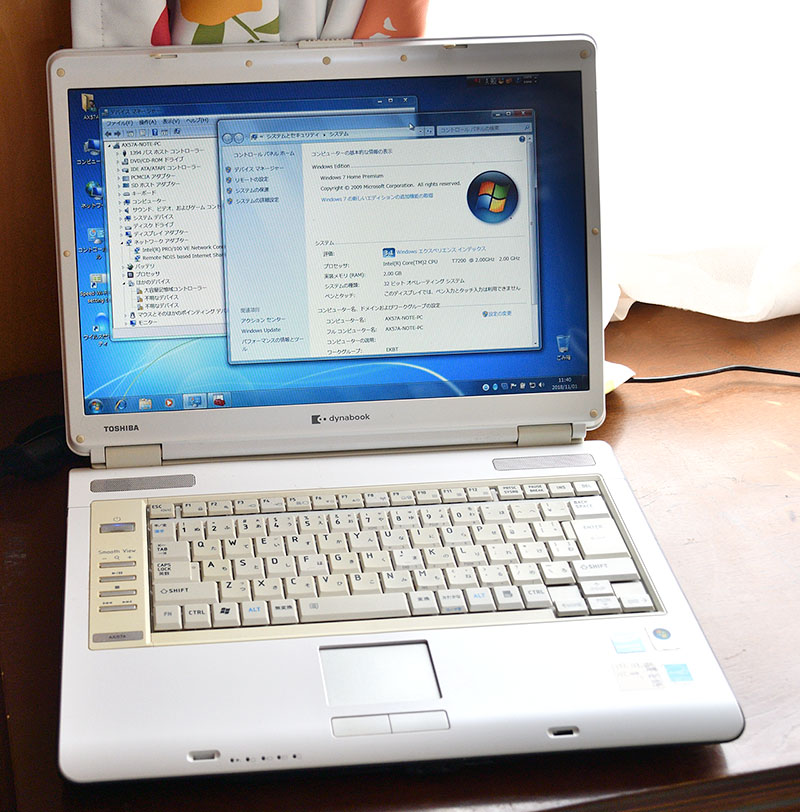

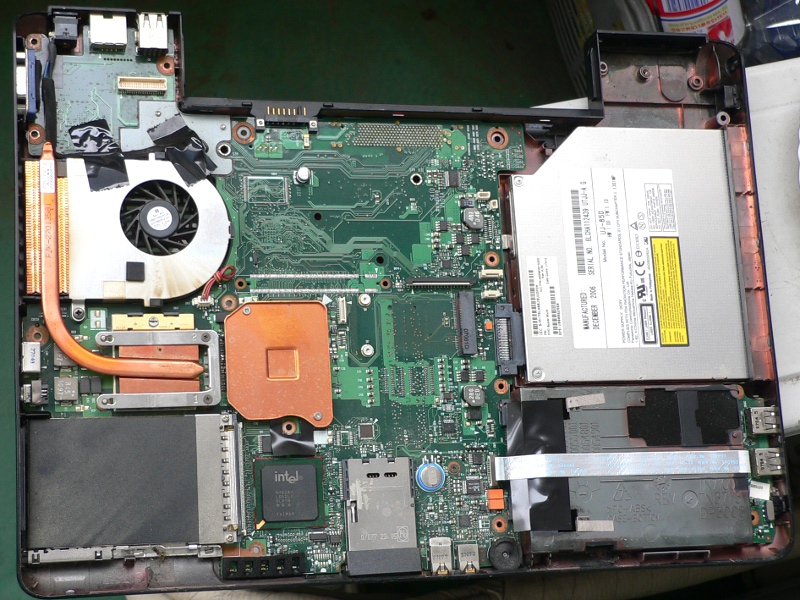

家のノートPCで一番古い東芝Dynabook AX/57A、しばらく起動もしてなかったので、試しに動かしてみた。

問題なく稼働しているようだ。

最近はQ4OSという軽いLinuxを入れている。GUIはどこか懐かしいWin95風にしている。WindowsXP風などにもできるようだ。

2007年製造らしく2011年に中古購入した時は、Windows Vistaが動いていた。

Windows7位までは問題なくWindowsが走っていたが、

Windows10になって最初は良かったが、段々重たくなって、最近のバージョンはインストールしても初期状態でメモリーが使い切られているのでどうしようもなくなっていたので、軽いLinuxに入れ替えた。ネットの閲覧やメールなどなら全く問題なく使える。日本語もOK。もしもの時のバックアップ機でとっておこう。

なおオリジナルから、CPUはCore2 T7200に、メモリーは規格一杯の2GBに増設している

CPU入れ替えの時の様子(https://www.ekbt.info/?p=1167)

#AX/57A #TOSHIBA #東芝 #Dynabook #IntelCore2Duo #T7200

AIでお絵描き。その2。

Stable Diffusionを「Dream Studio」で実行してみました。

女の子を書かせたら、なんか変。AIはここら辺が限界か?!

呪文を色々工夫して、なんとかここまで自然になった。結構苦労がいる。

#DreamStudio #StableDiffusion #AI #girls #swim

AIでお絵描き。その1。

Stable Diffusionを「Dream Studio」で実行してみました。

なかなかよい。壁紙に便利そう。

#StableDiffusion #DreamStudio #AI

MacではPythonのコードを書くのに、テキストエディットを使っていたが、どうもイマイチなので、Mac用で何かないかと探してみた。ネットで探ってみたところVisual Studio Codeがええと書いてあったが、Microsoftに帰るのもなあと、他にないかとMacfanを見ているとCotEditorがええと書いてあったので、早速使ってみた。なかなかええようだ。

Mac App Store からダウンできる。

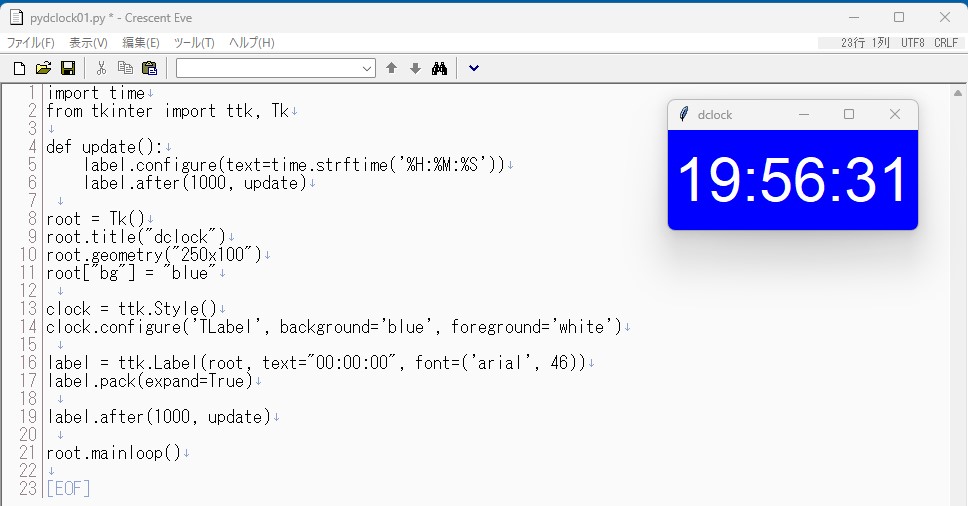

python で書いている時計。この前は図形(canvas)として時刻を表示していたが、ラベルでもいいので、書き直してみた。そして、Windows11で実行してみた。普通に動く。OS選ばないpythonいいなあ。

この前からイジっているデジタル時計、細かい表示位置を設定した。コードも見やすい書き方に直した。文字はラベルで表示、配置はpackでやっていたが、placeで細い位置の指定をやってみた。

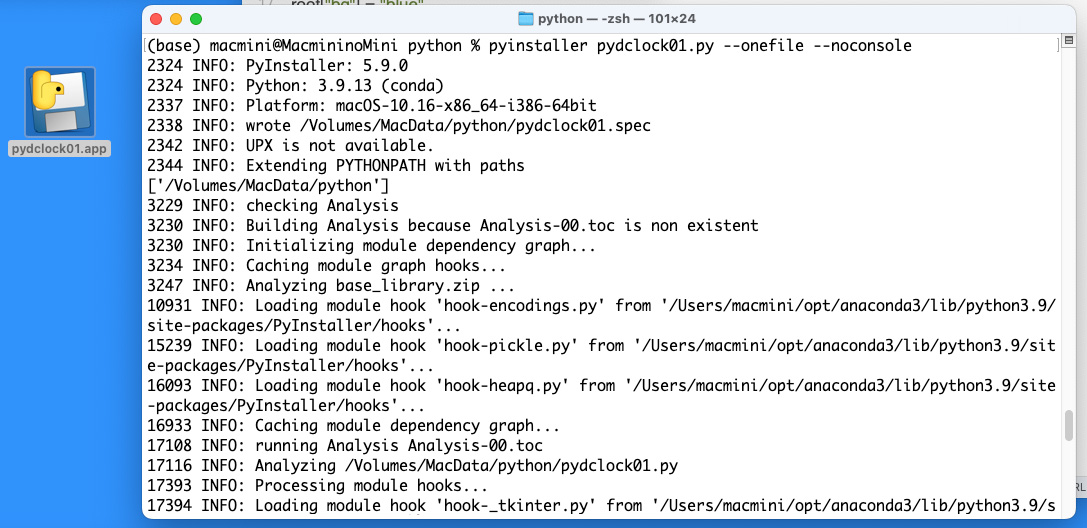

ソースをMacに移してMac側でも動作確認して、ついでにpyinstallerでapp化しておいた。

pyinstallerは、ターミナルで以下のコマンドを入力

(base) macmini@MacmininoMini ~ % pip3 install pyinstaller

pyinstallerは最初エラーが出た。

pathlibにbackportがあるからconda remove pathlibせよと。

(base) macmini@MacmininoMini python % pyinstaller pydclock01.py –onefile –noconsole

The ‘pathlib’ package is an obsolete backport of a standard library package and is incompatible with PyInstaller. Please remove this package (located in /Users/macmini/opt/anaconda3/lib/python3.9/site-packages) using

conda remove

then try again.

なので、リムーブ

(base) macmini@MacmininoMini python % conda remove pathlib

これを実行したら、問題なくapp化できた。

Collecting package metadata (repodata.json): done

Solving environment: done

## Package Plan ##

environment location: /Users/macmini/opt/anaconda3

removed specs:

– pathlib

The following packages will be downloaded:

package | build

—————————|—————–

conda-23.1.0 | py39hecd8cb5_0 938 KB

conda-package-handling-2.0.2| py39hecd8cb5_0 268 KB

conda-package-streaming-0.7.0| py39hecd8cb5_0 28 KB

ruamel.yaml-0.17.21 | py39hca72f7f_0 179 KB

ruamel.yaml.clib-0.2.6 | py39hca72f7f_1 126 KB

zstandard-0.19.0 | py39h6c40b1e_0 452 KB

————————————————————

Total: 1.9 MB

The following NEW packages will be INSTALLED:

――― 中略 ---

これでまあ、骨格部分は出来たかな。あとは細かい機能の作り込みだ。どういう機能をプラスするかも考えないと。

pyinstaller pydclock01.py –onefile –noconsole

でapp化。出来たアイコンもなんだか可愛い!!

#Mac #MacMini #python #tkinter #pyinstaller

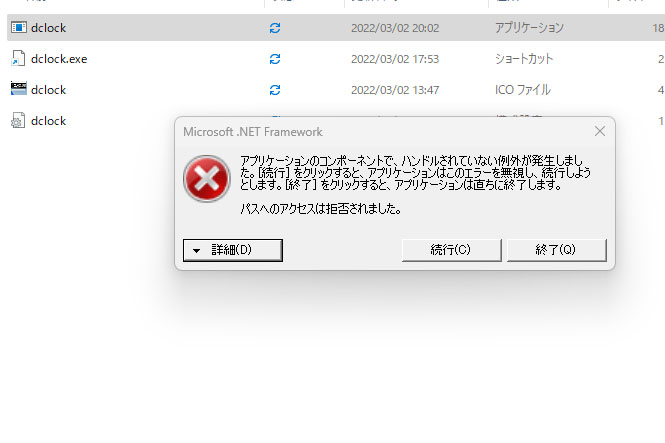

この前windows11でトラブルを起こしていたVBで作っているデジタル時計、解決法はわかった。セキュリティの設定でランサムウェアの項目があるのだが、そこでこのアプリはOKと登録すればよかった。(簡単;

ところで、このデジタル時計便利に使っているのだが、VBで作っているのでMacでは使えない。

Macではウィジェットでアナログ時計は出るが、デスクトップの他の部分をクリックすると消えるし、ちょっと小さくはっきりしない。

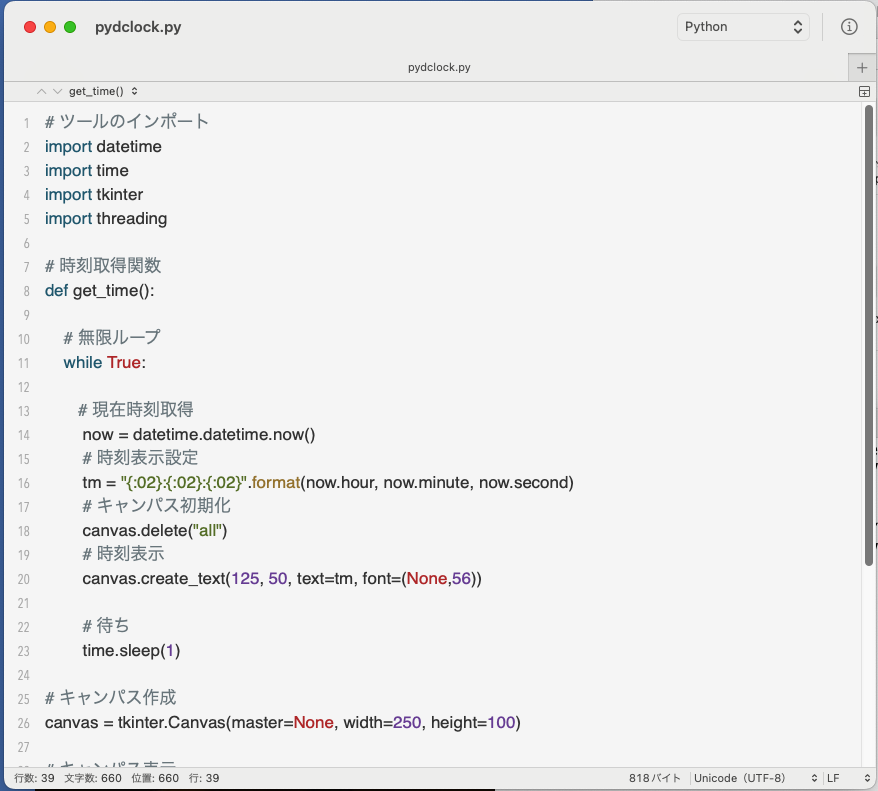

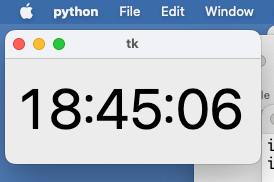

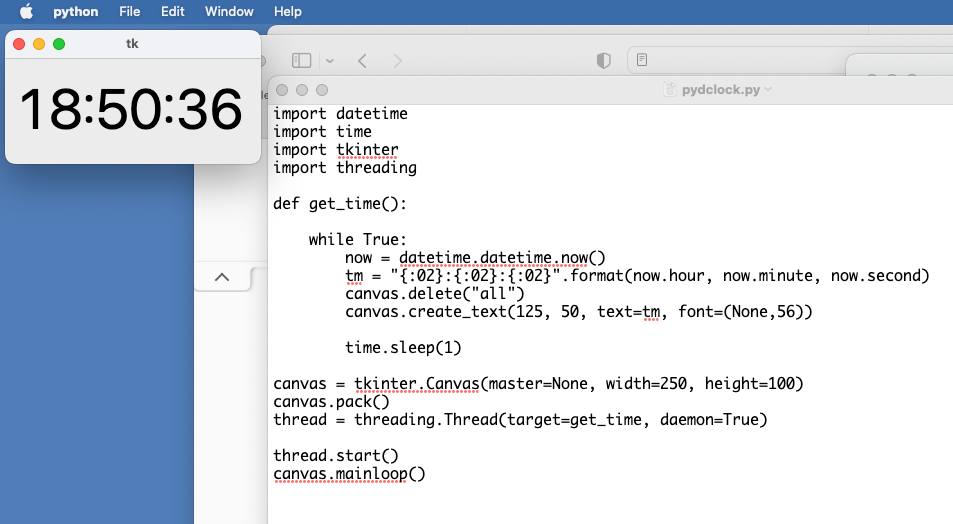

なので、Mac版デジタル時計を作り始めた。言語はPythonでGUIはTkinterを使って、まずは簡単なものを作ってみた。細かいデザインや機能はこれからです。

GUIの表示。まだ単純なものだけ

コード、単純に動くだけ

Windows版と同じでは芸もないので、色々やってみよう。

Pythonで作っておくと、Pythonの環境があれば、WindowsだろうがMacだろうがLinuxだろうがどこでも動くので、超便利そう。

以前から使っているVBで作ったデジタル時計。これが、「2023-02 x64 ベース システム用 Windows 11 Version 22H2 の累積更新プログラム (KB5022913)」を適用したあと動かなくなった。エラー警告が出る。どうもセキュリティでひかかったようだ。

しかも面白いことに、Windows11 homeでこの症状が出る。Windows11 pro では出ない。さらには、Windowsの起動ドライブにアプリを置いているとこれが出る。その他のドライブに置いておくと普通に動く。なので、Windows起動ドライブ意外に置いて使っている。

Windows11 homeでは、こういった得体のしれないアプリがファイルを読み書きしようとするとブロックするようにセキュリティを厳しくしているのだろう。

自前で作った分位OKにしてくれんかなあ。

で色々調べたら、解決法がわかった。何の事は無いセキュリティの設定でランサムウェアの項目があるのだが、そこでこのアプリはOKと登録すればよかったのだった。(簡単;