改良点

この前作ったUSB電源クリーナ、オシロで見ると結構パルス性ノイズがあるので、コモンモードコイルを追加しました。

さらには出力側にもパスコンを付けたのですが、こちらは、どうも例のUSB充電器の整流リップルノイズに寄生発振するようなので、結局やめました。

ただいまエージング中ですが、前より結構音に堀の深みが増したような。ノイズが減った分そうなったのでしょうか。

-広告-

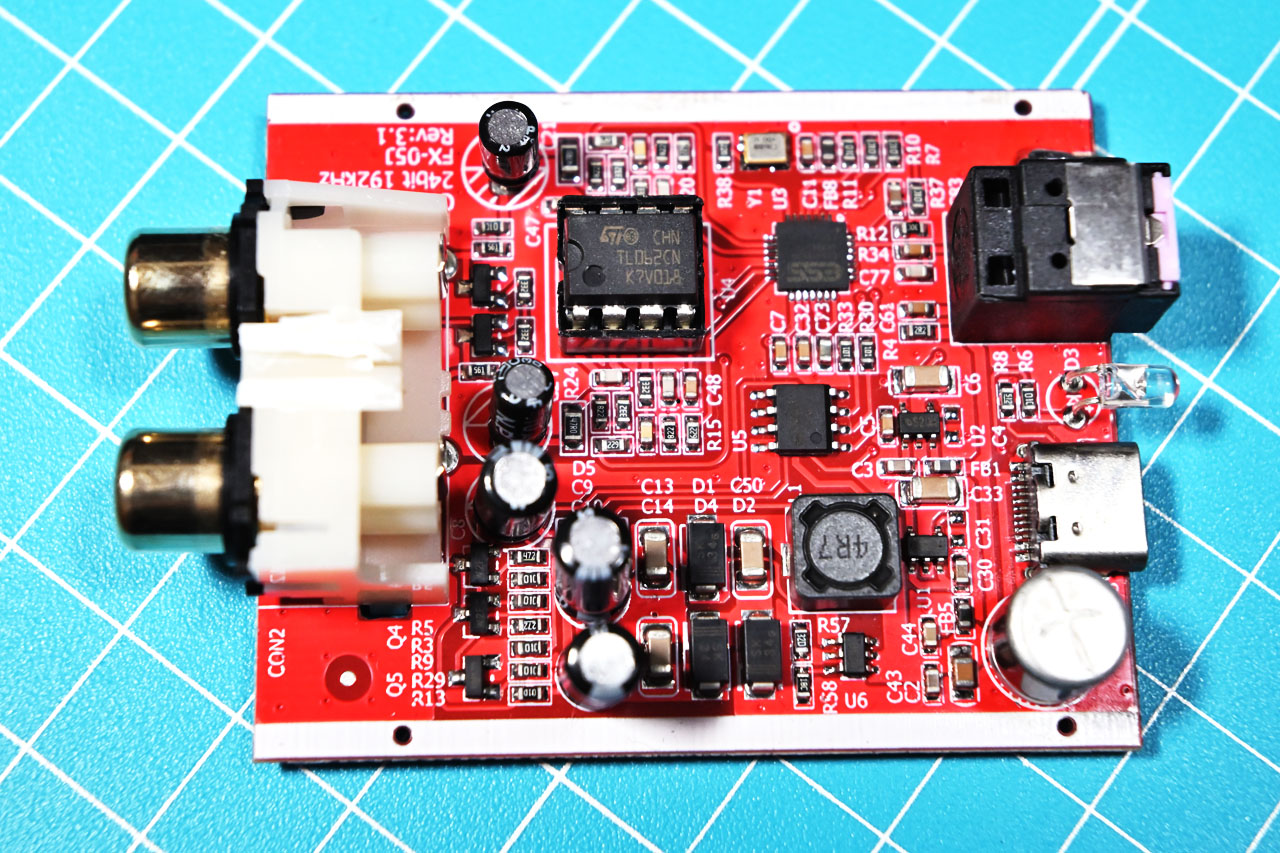

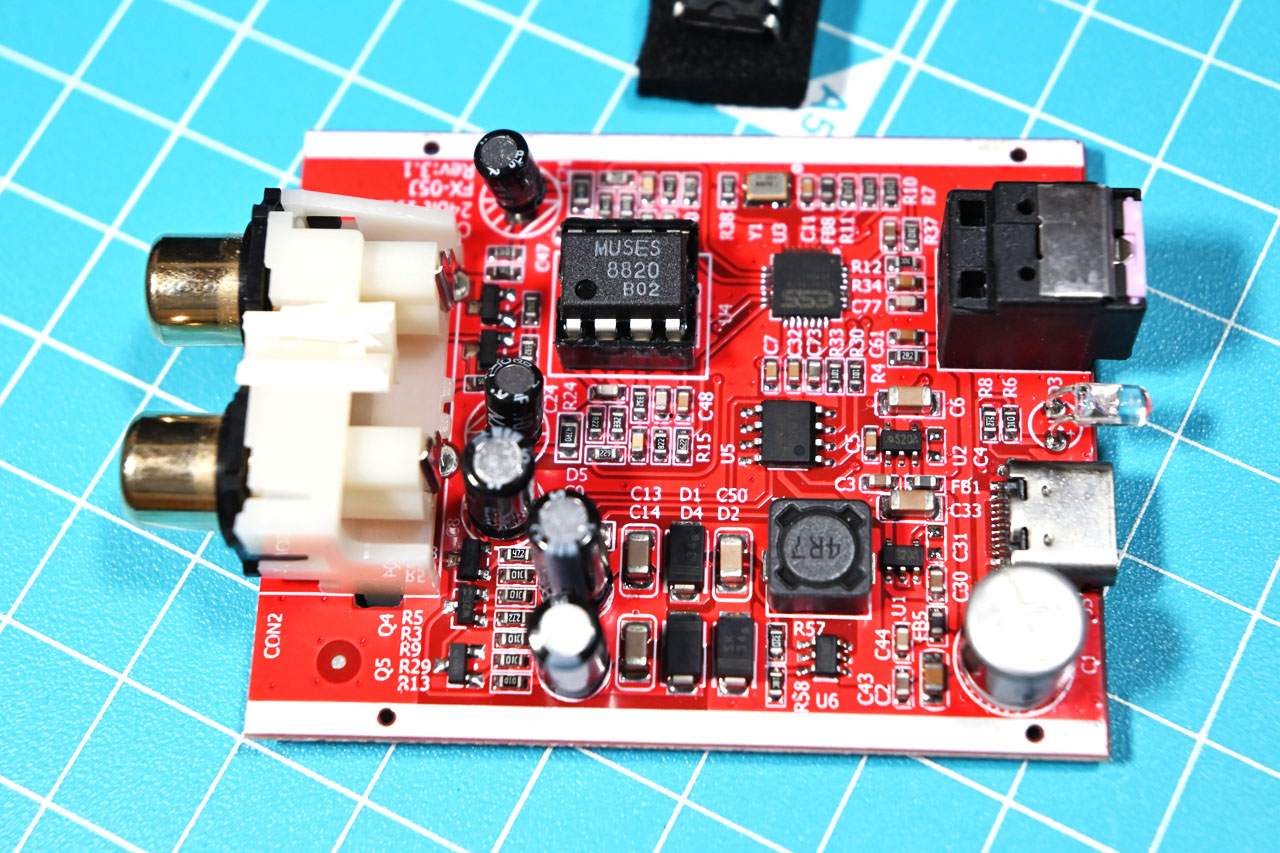

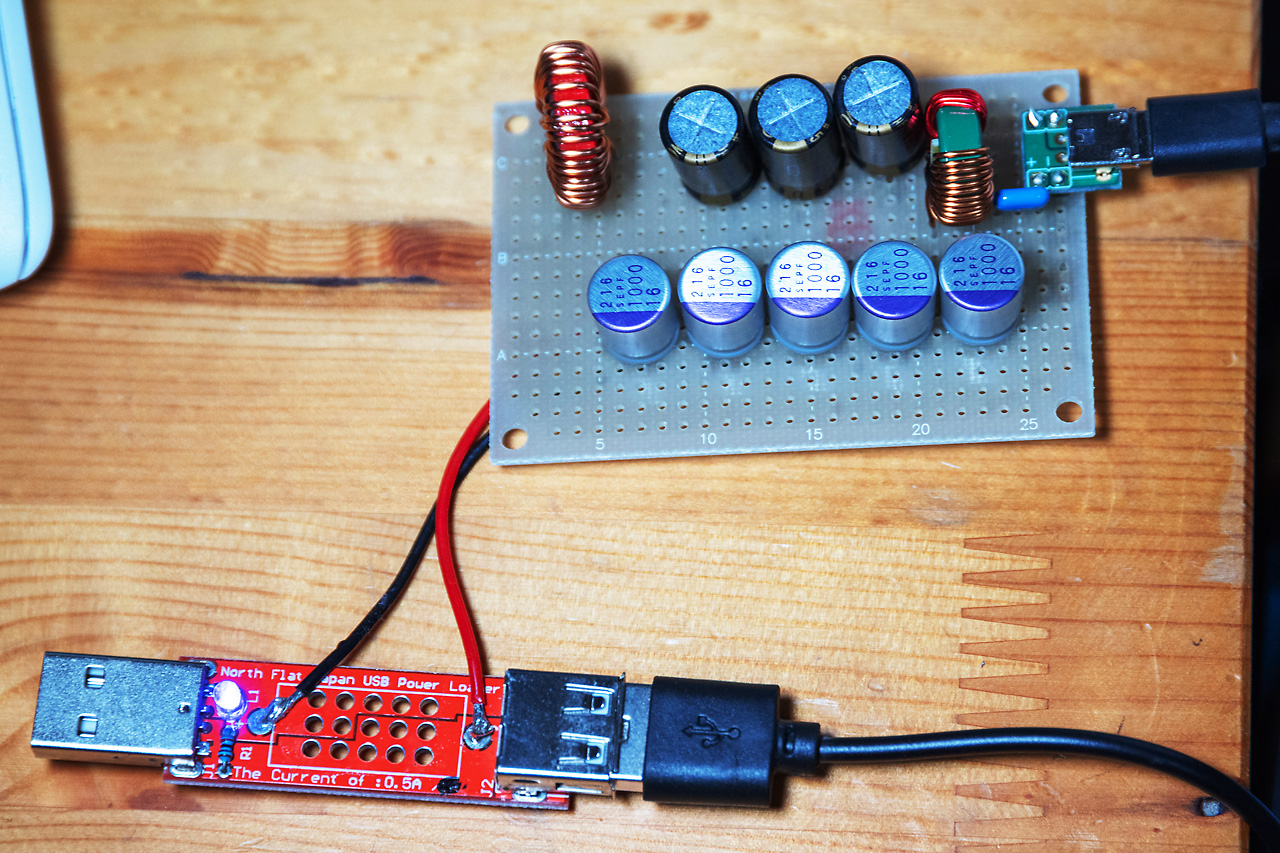

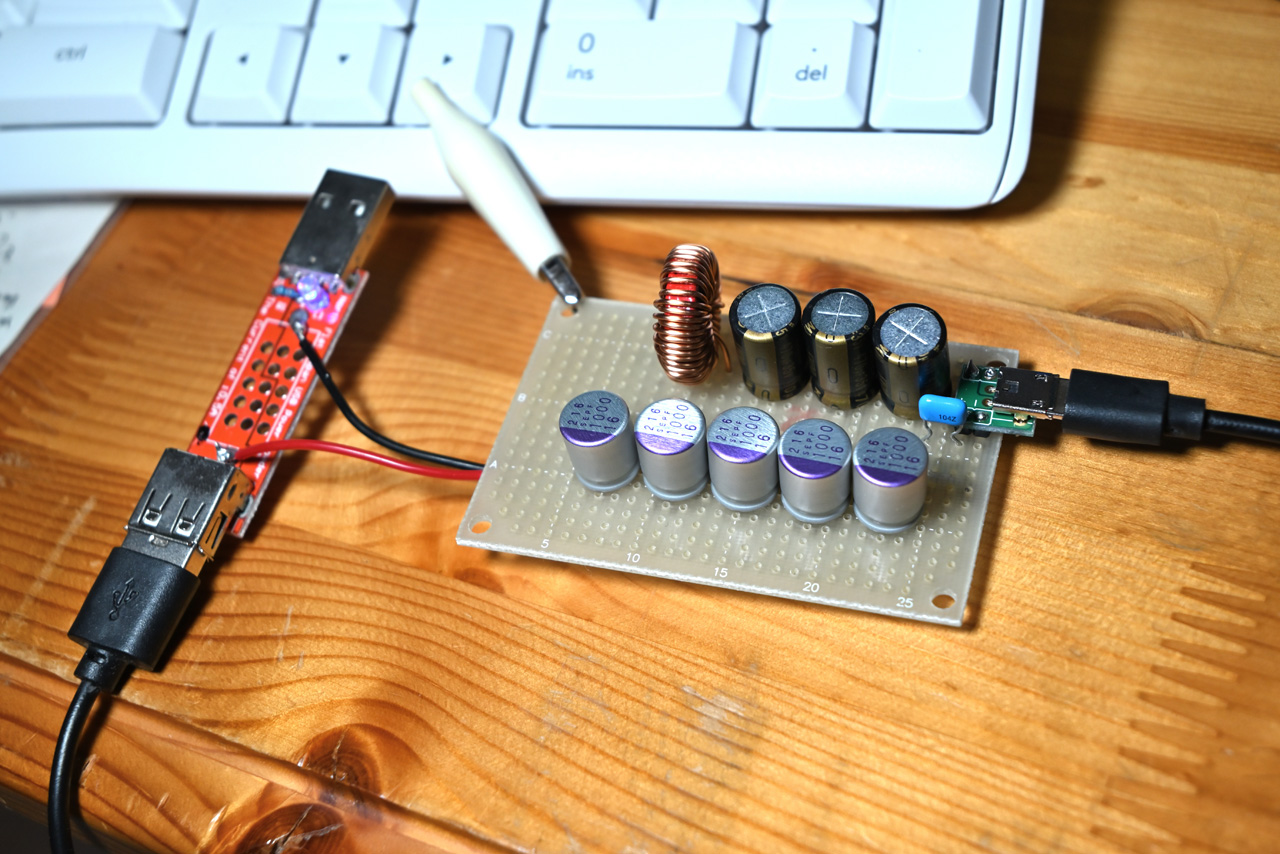

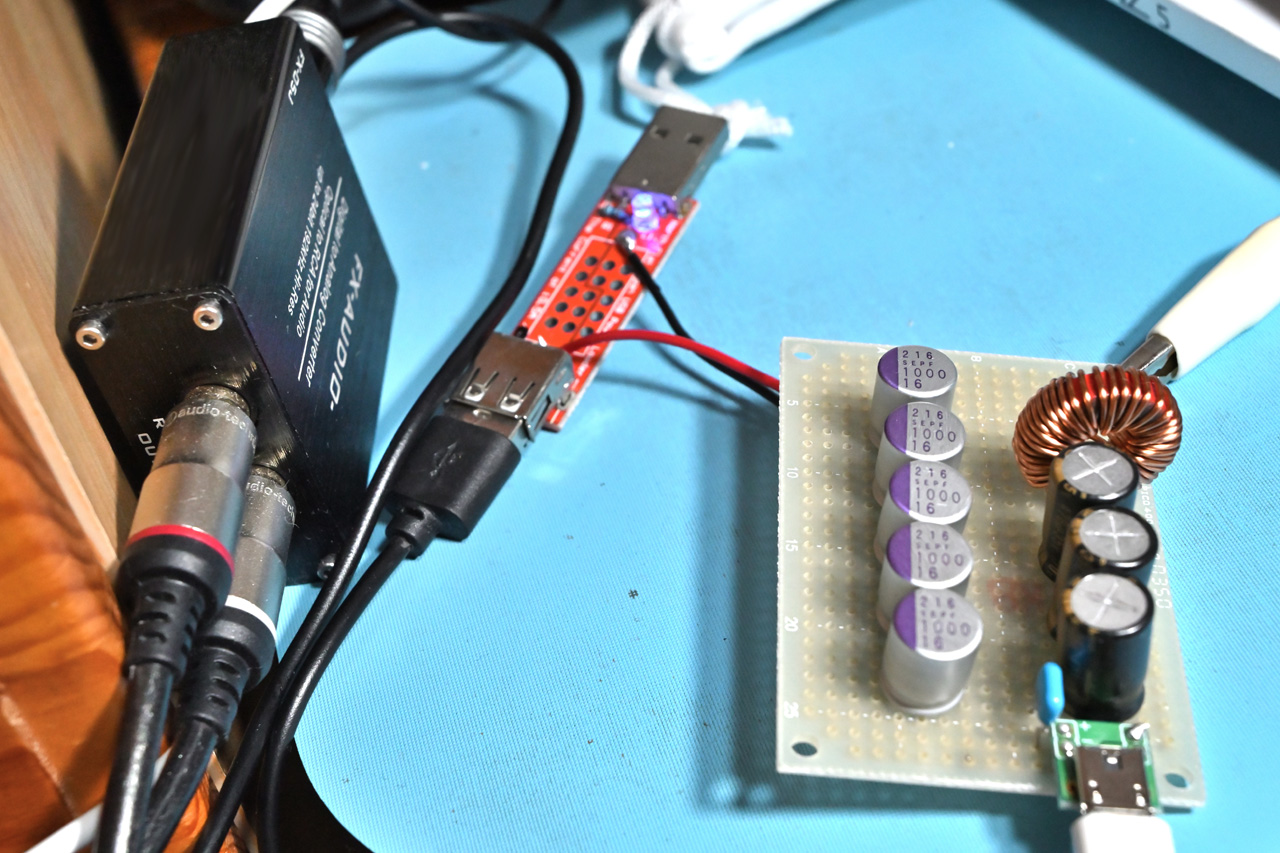

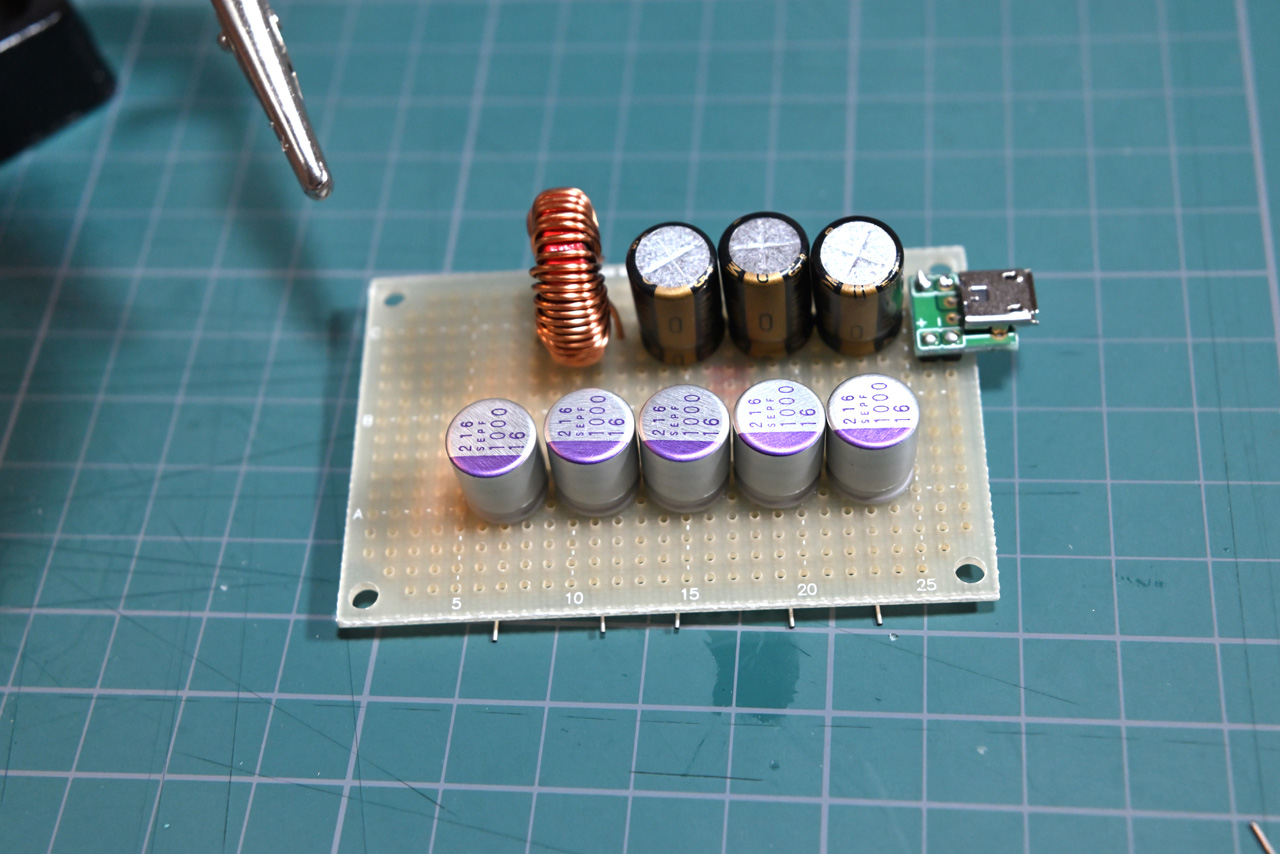

基板の様子

コモンモードコイルを入力直後に入れました。

出力側にはNFJさんのUSB POWER LOADERを使っています。セメント抵抗ははずしています。シャント抵抗で使ってみましたが、あまり音質は変わらないようなので。

-広告-

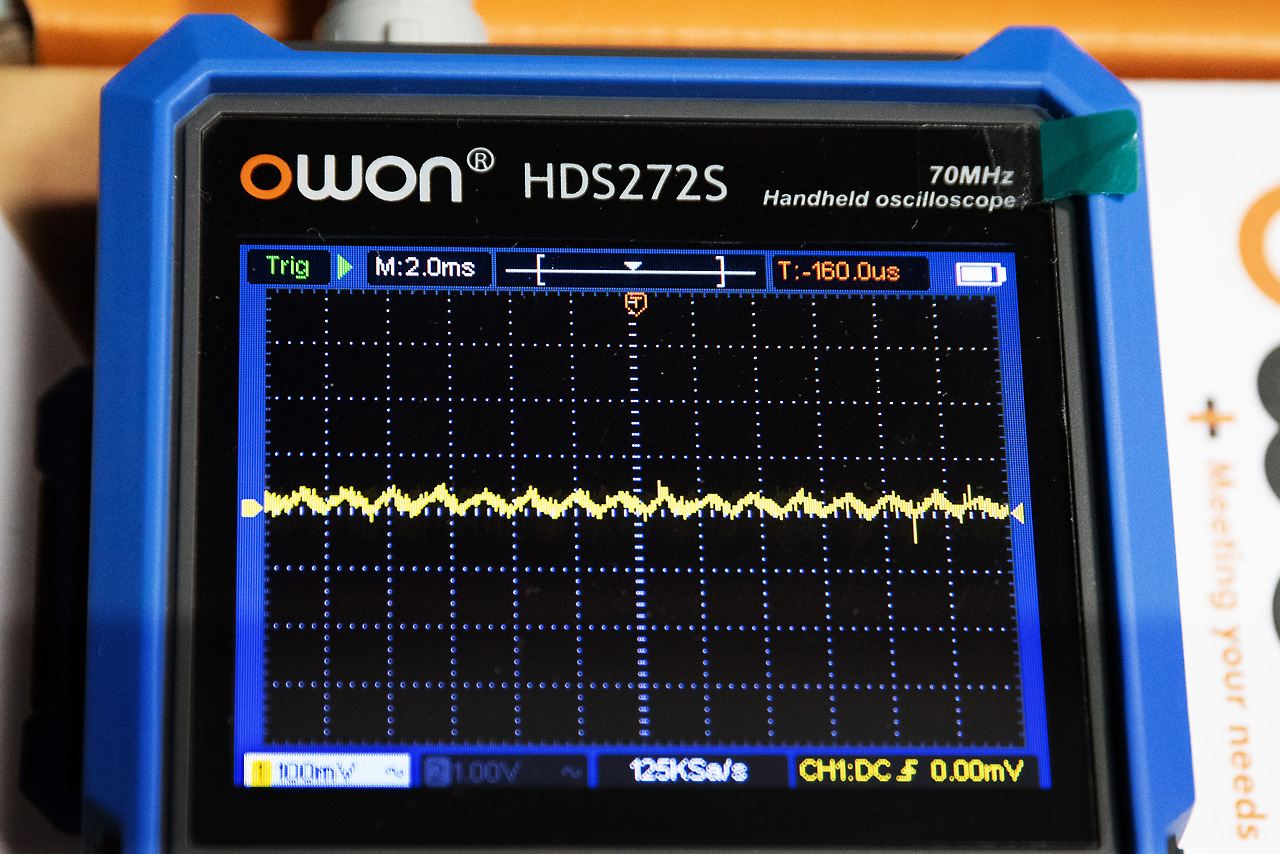

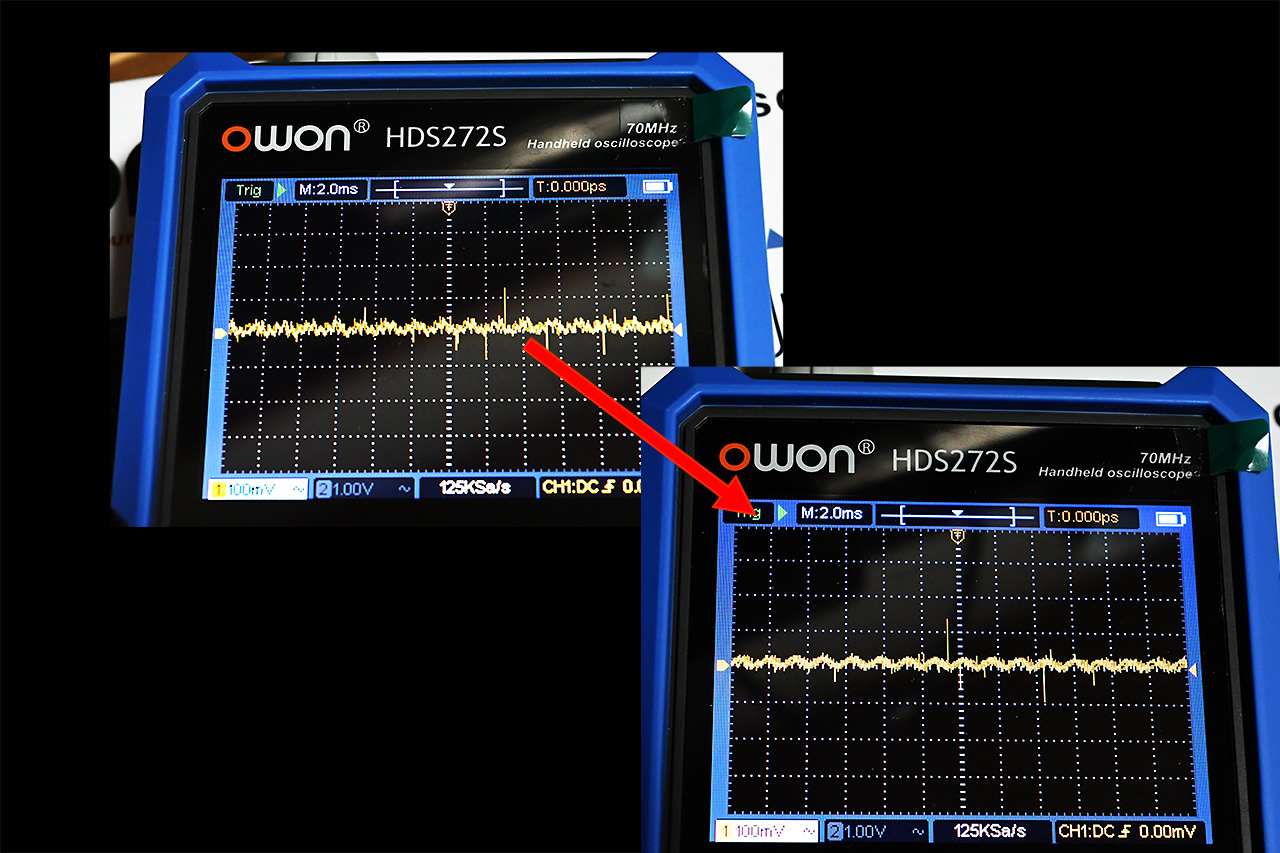

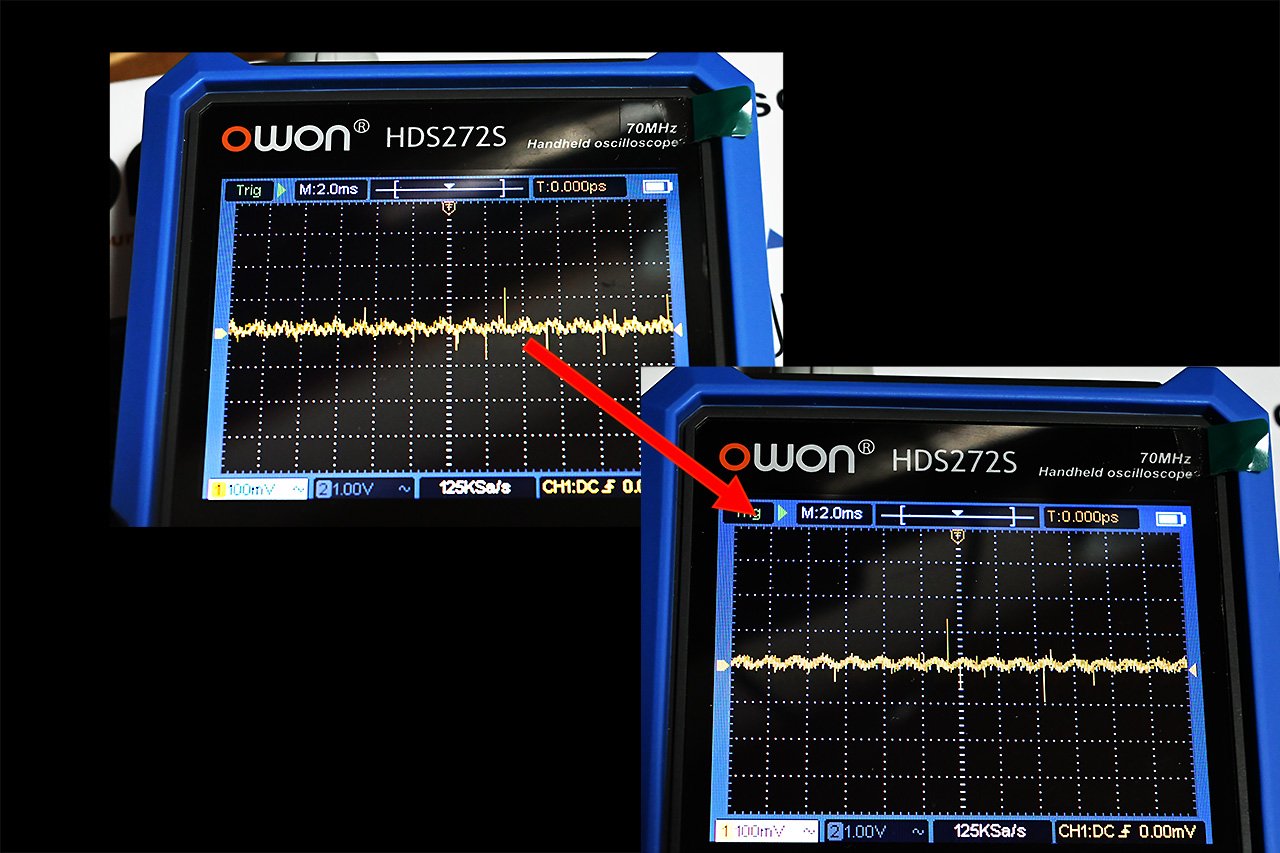

出力波形

例のUSB充電器の整流回路のリップルと思われる100~200Hzの波はありますが、パルス性ノイズは随分減りました。

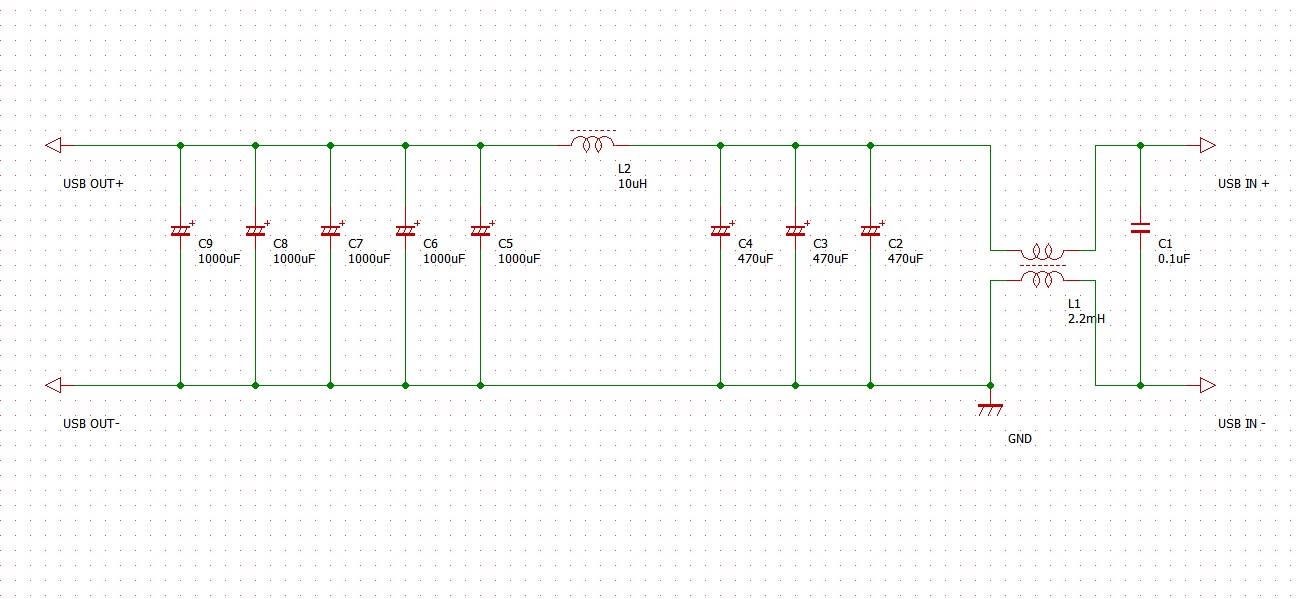

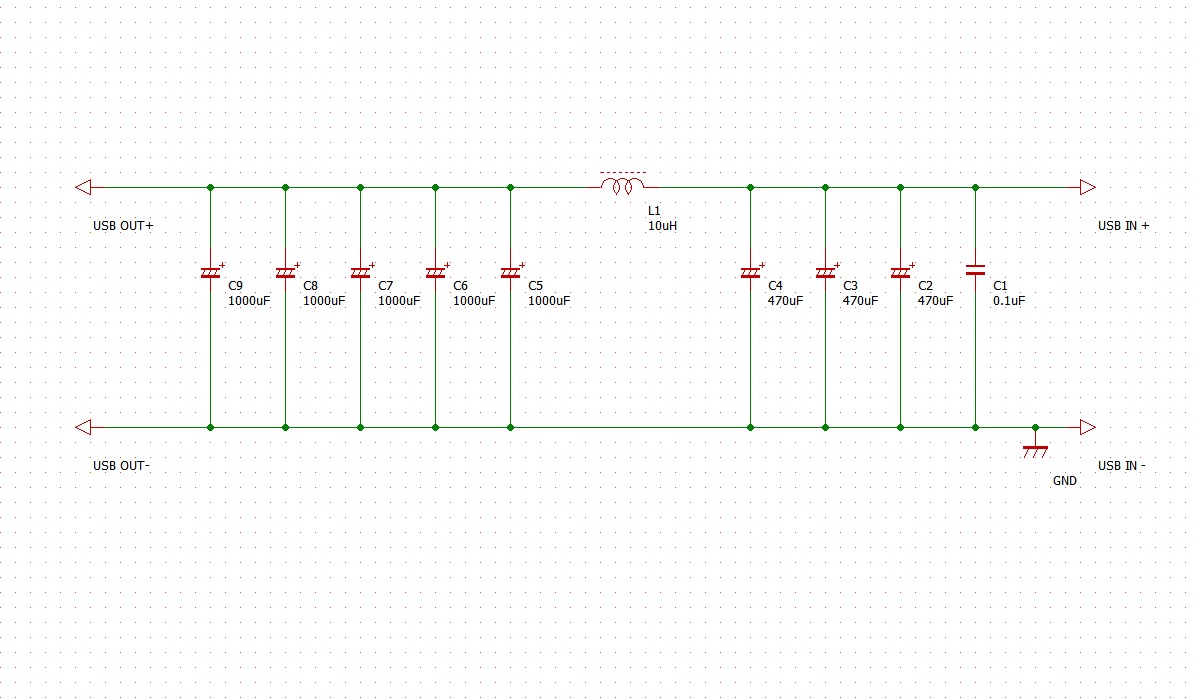

回路図

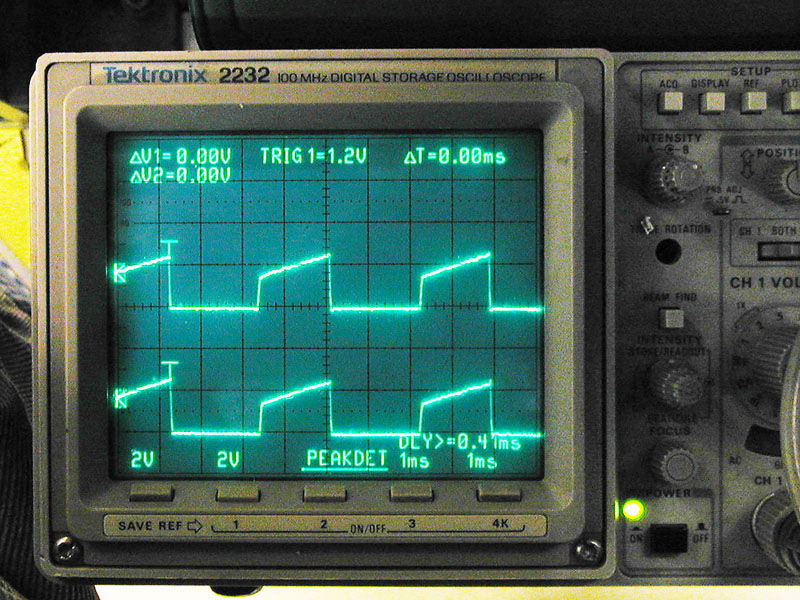

これは失敗例。出力側にパスコン0.1uFを付けたところ、寄生発振が起こっていました。原因は不明。USBケーブルなどとの干渉なのかもしれません。これではダメと出力段のパスコンはとりました。

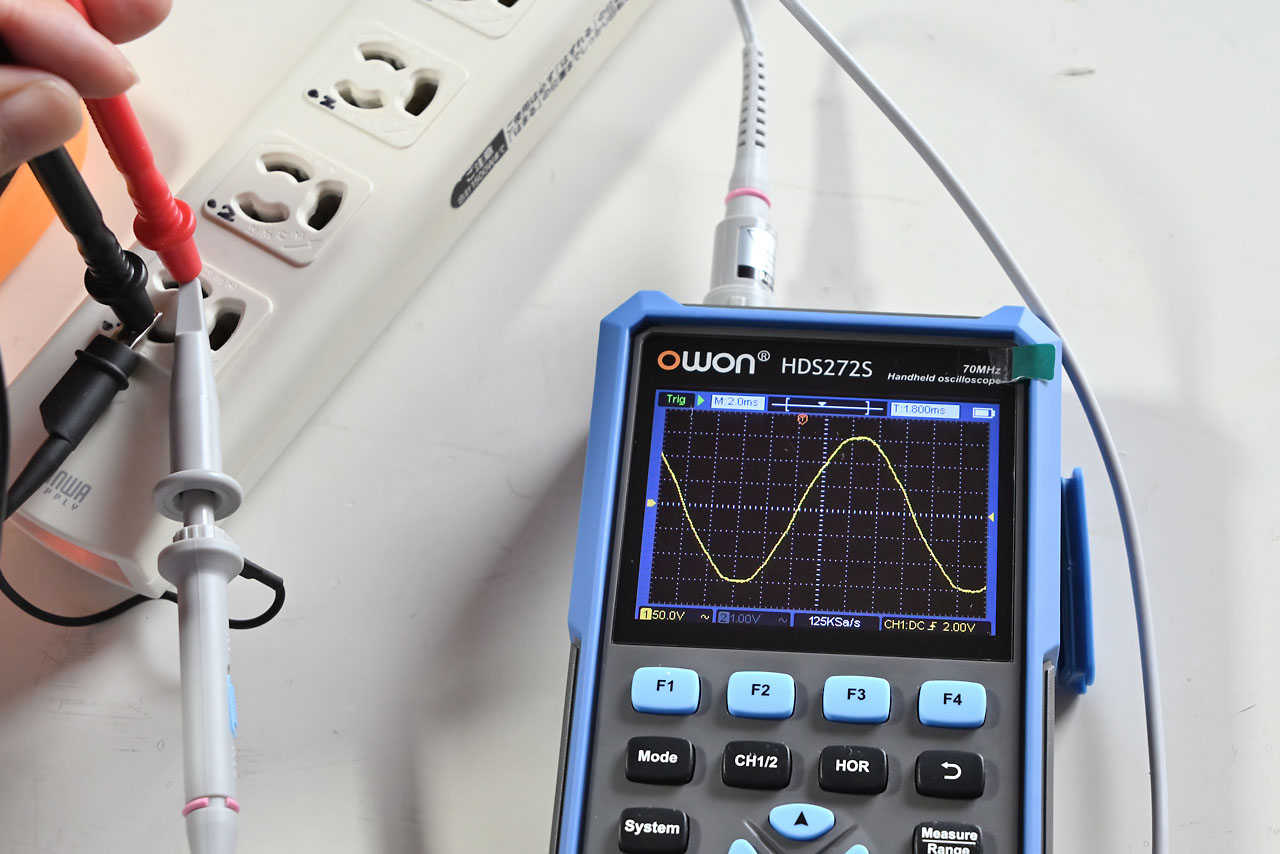

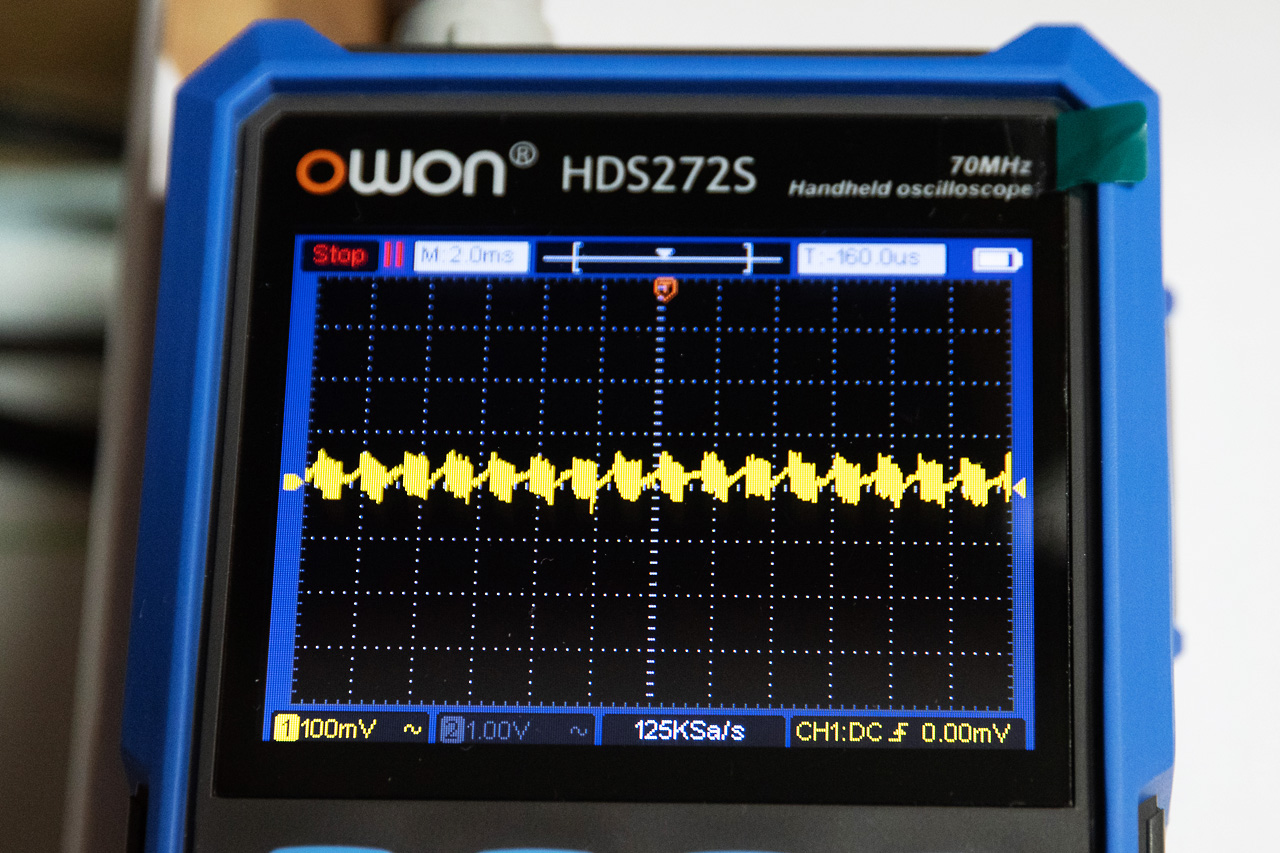

前回の出力波形の様子

改造前のオシロ波形、パルスノイズが結構あった。

-広告-

#USB #USB充電器 #noise #ノイズ #OS-CON #ノイズクリーナ #noisecleaner

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1607bb93.21aa77a7.1607bb94.67a23a08/?me_id=1319041&item_id=10001631&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmarutsuelec%2Fcabinet%2F04881820%2F90_1%2F42097.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)