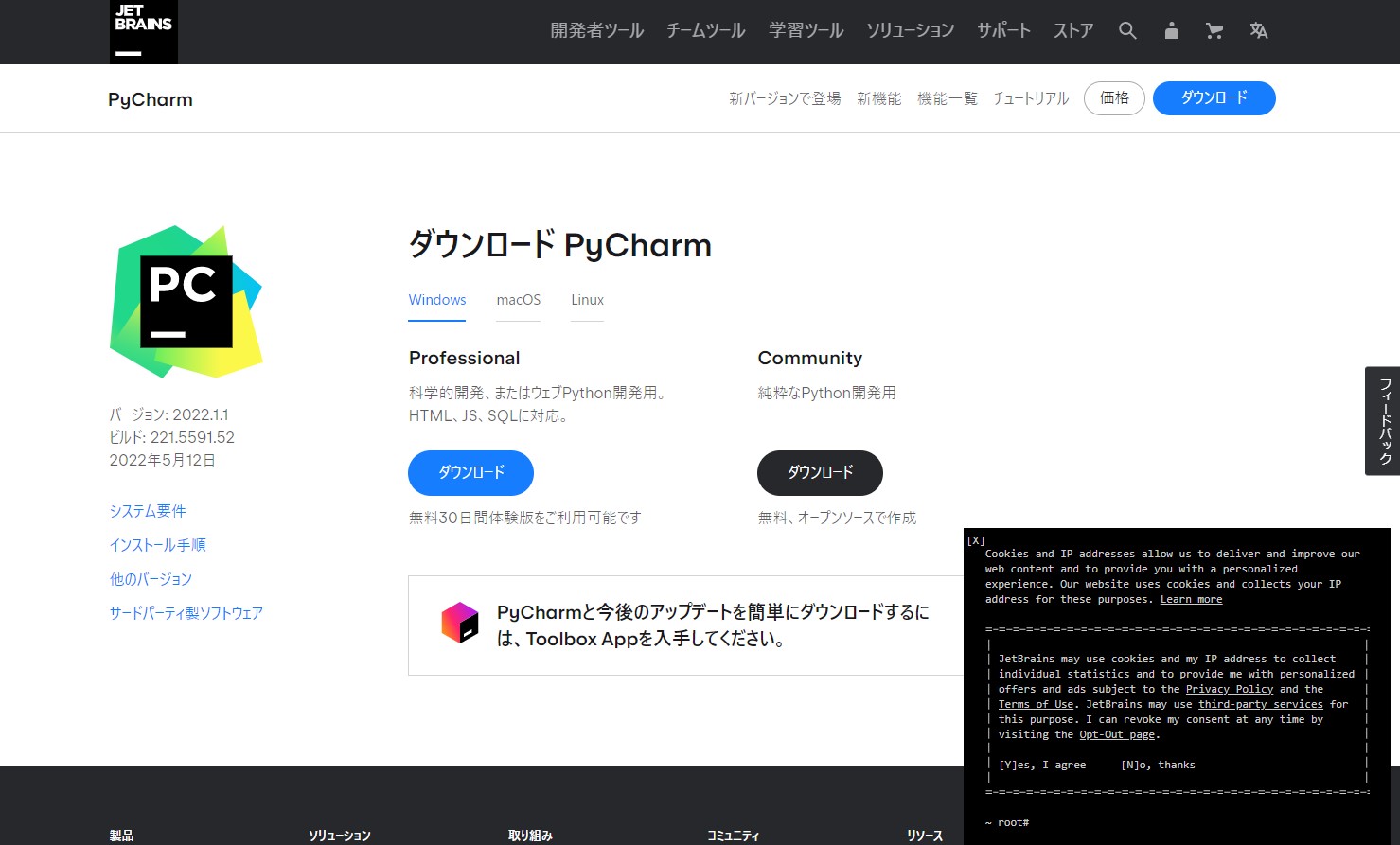

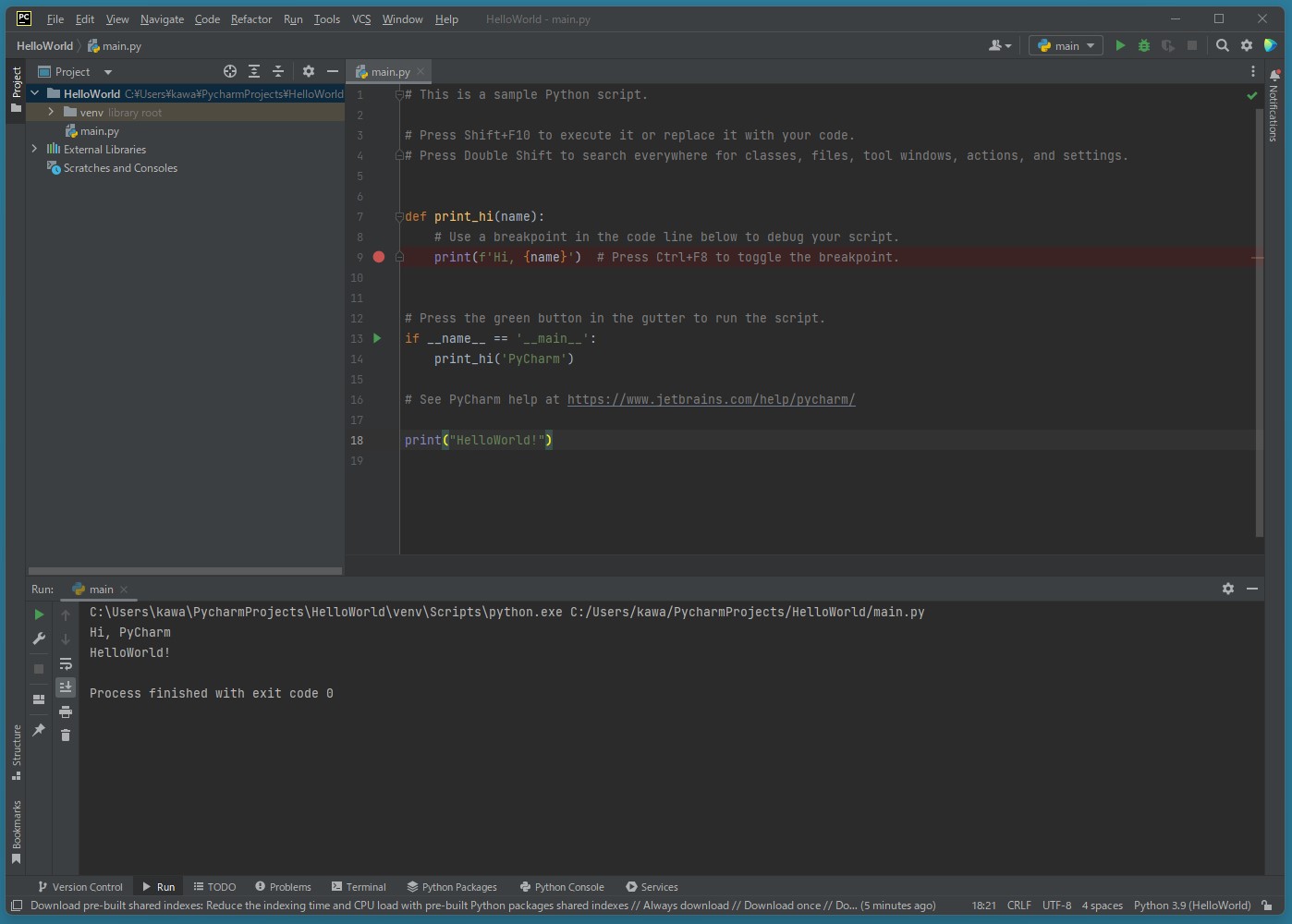

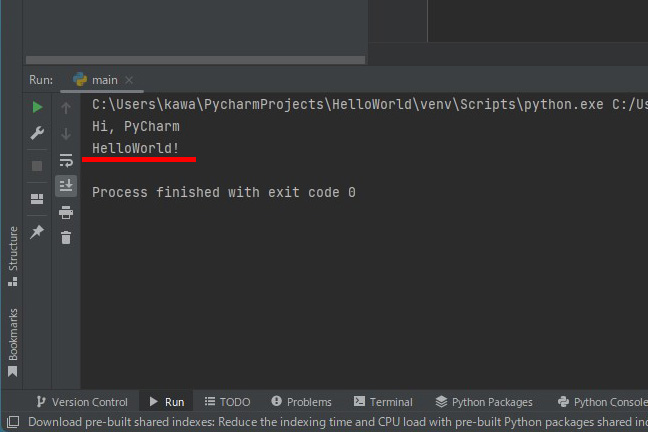

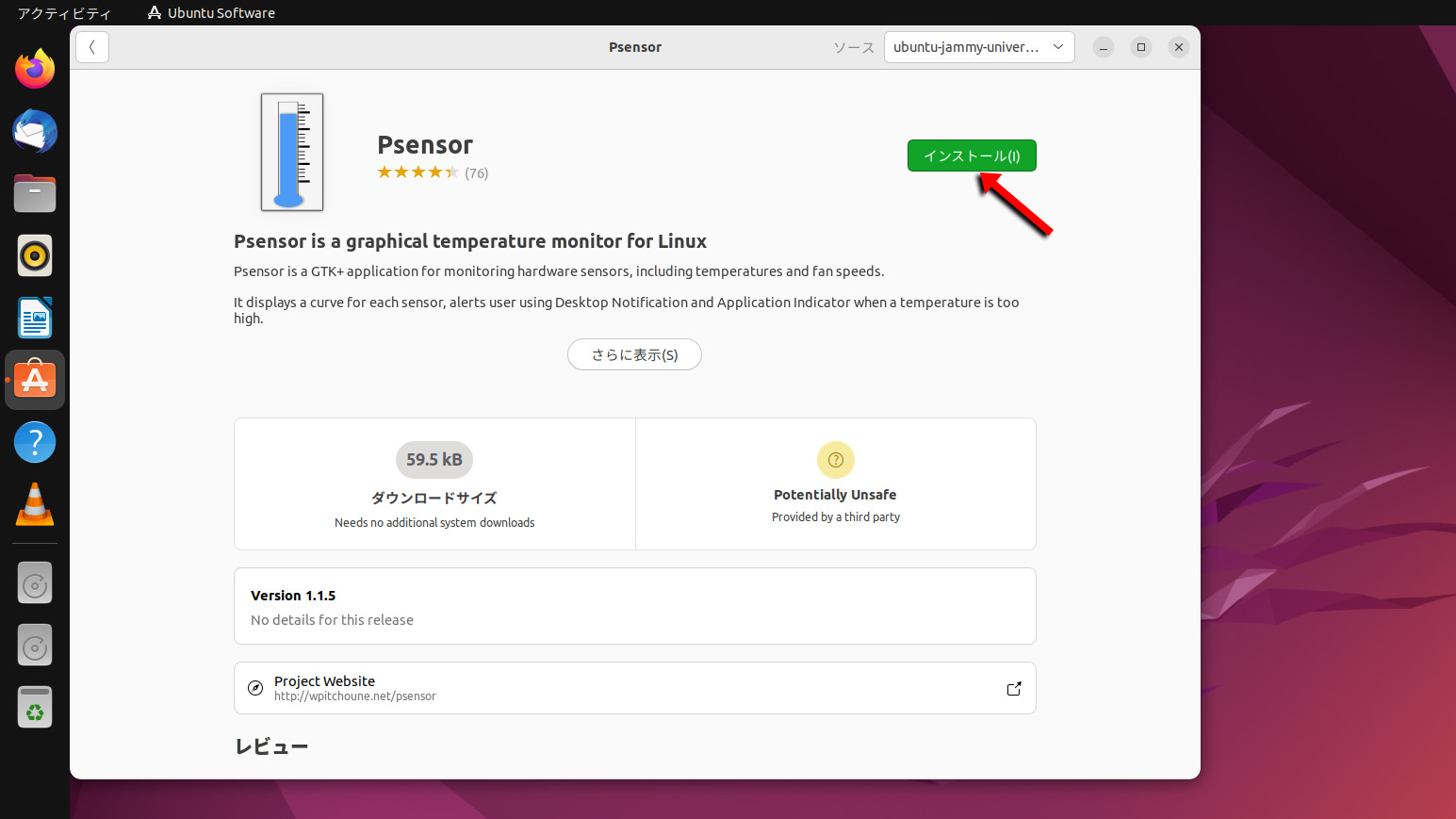

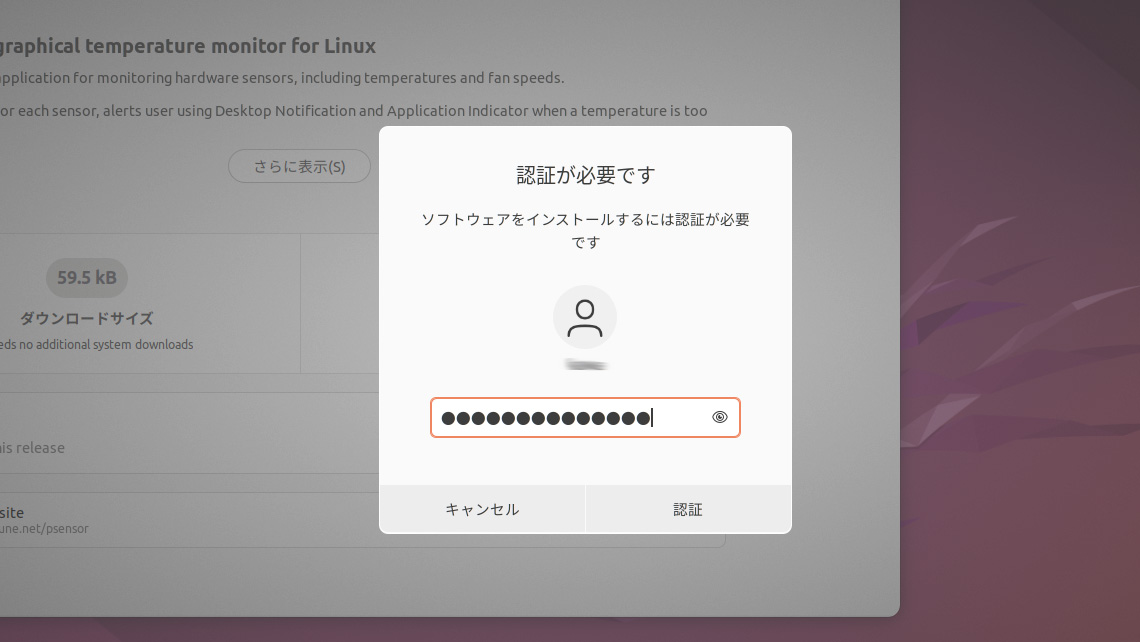

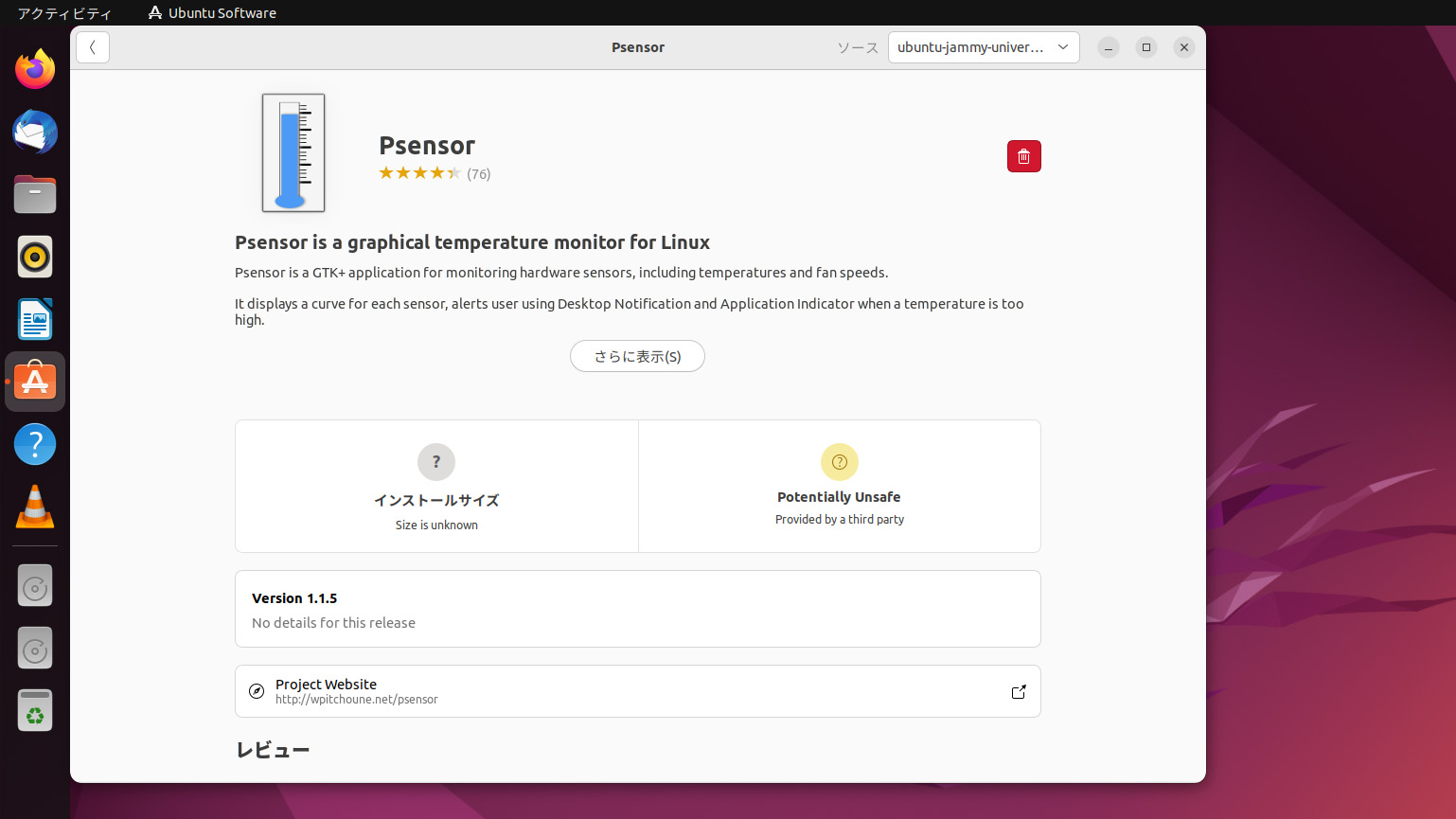

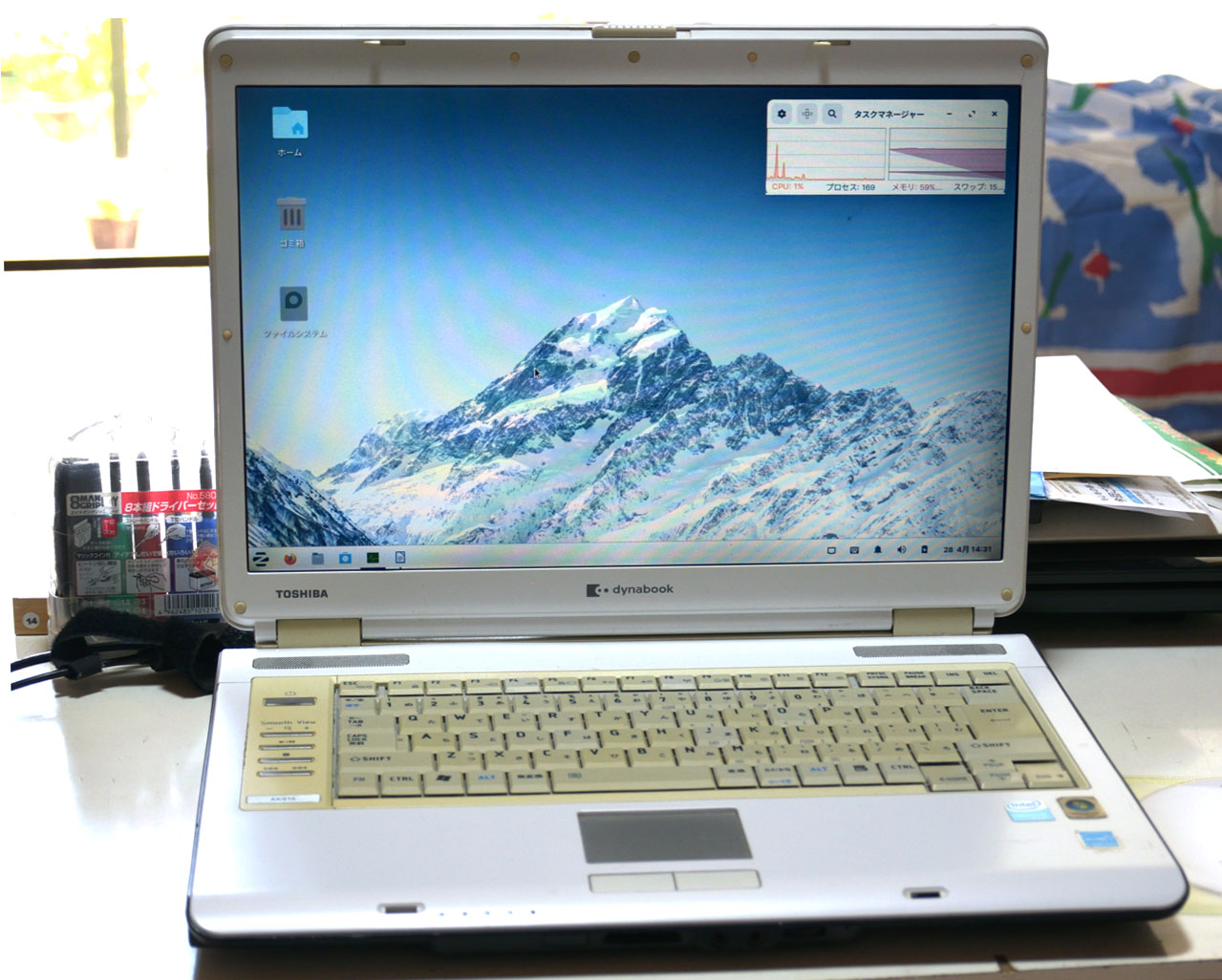

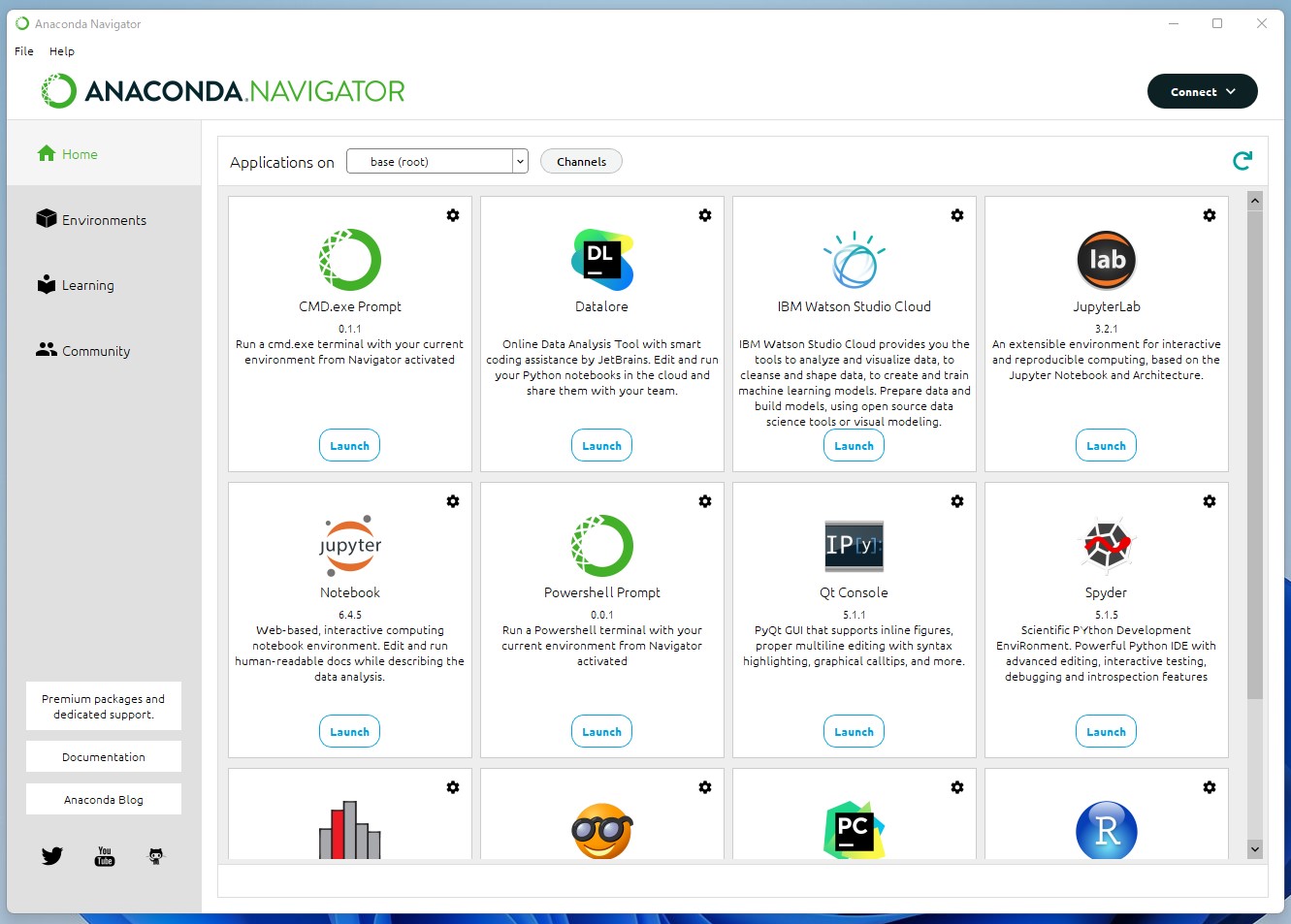

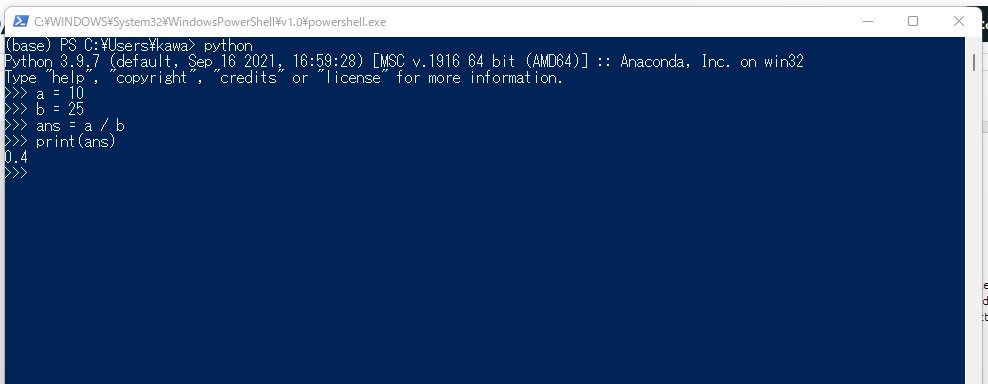

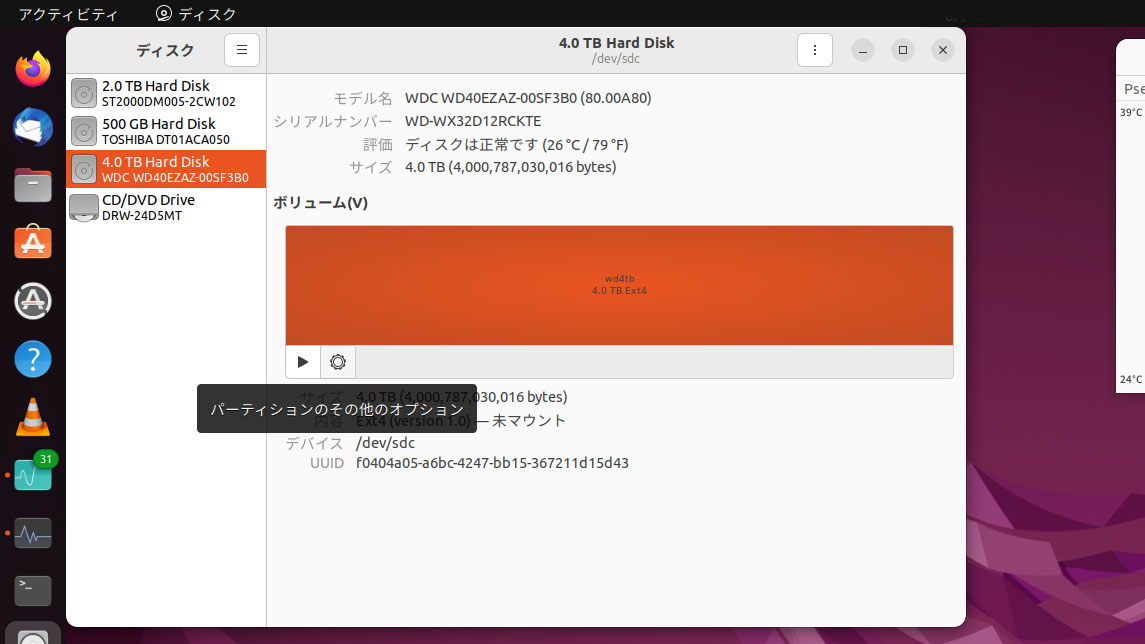

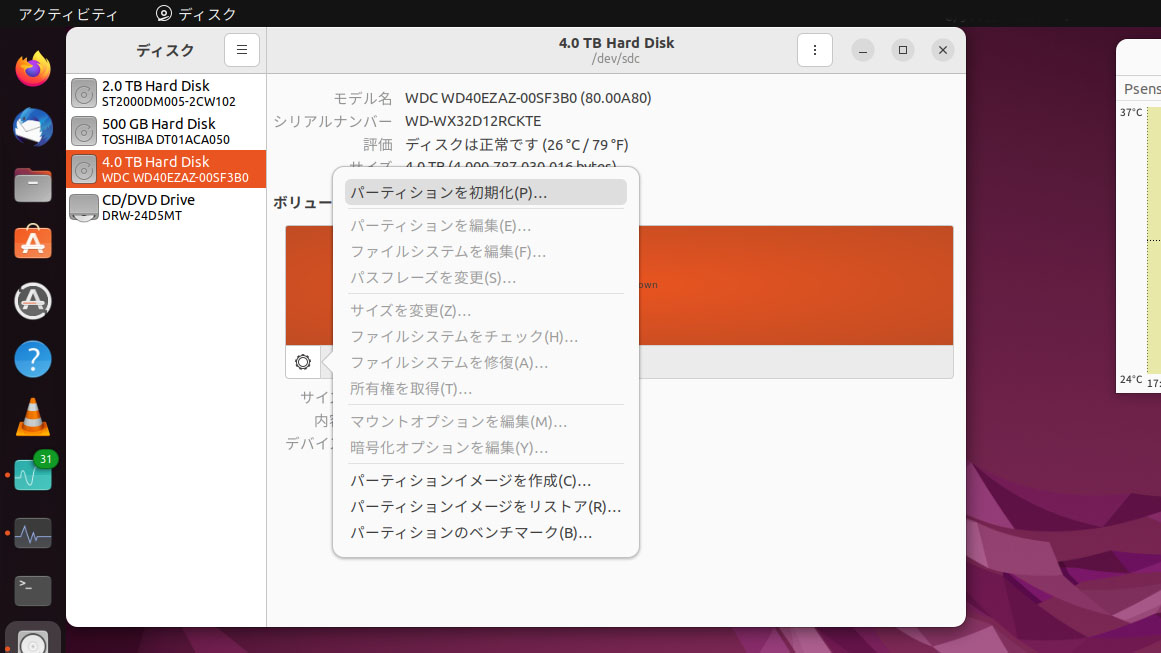

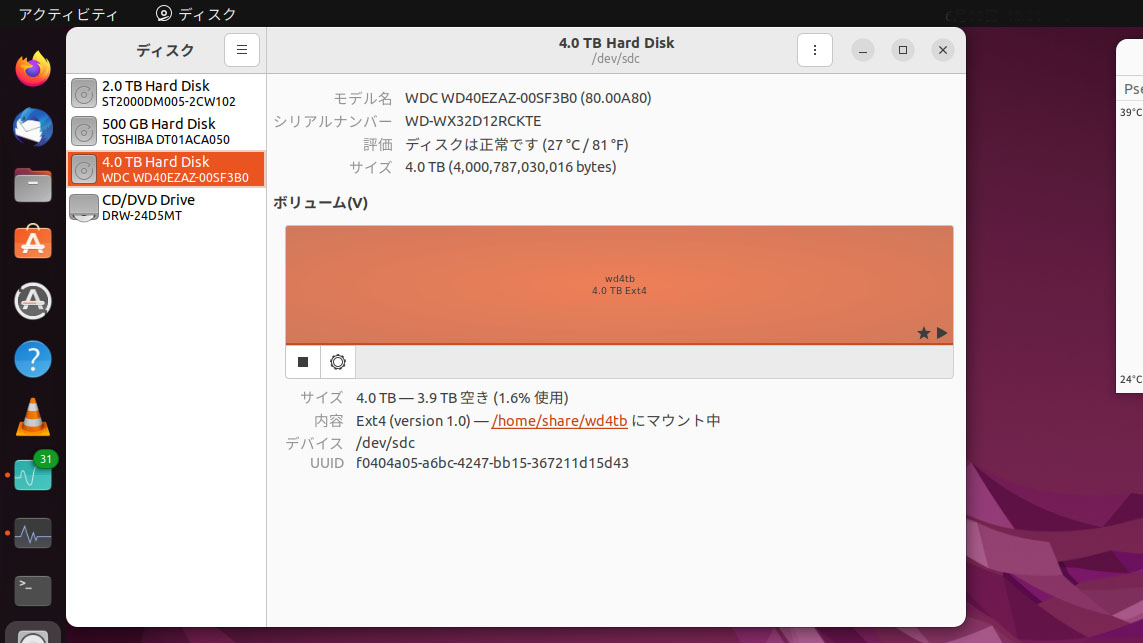

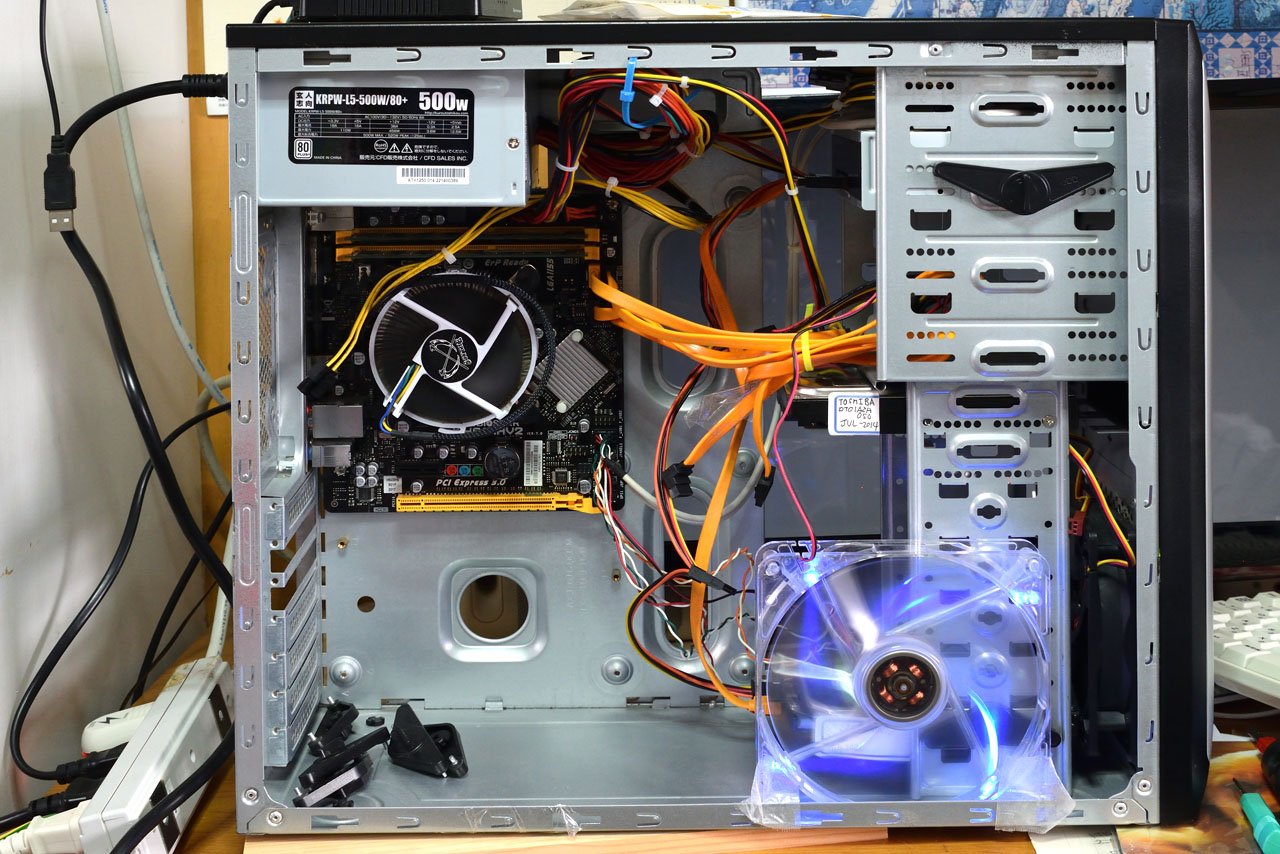

Ubuntu機、交換したHDDも順調に稼働。データのバックアップも粗方終わったので、Windows側でやっていたpythonをUbuntu機に移してやってみた。

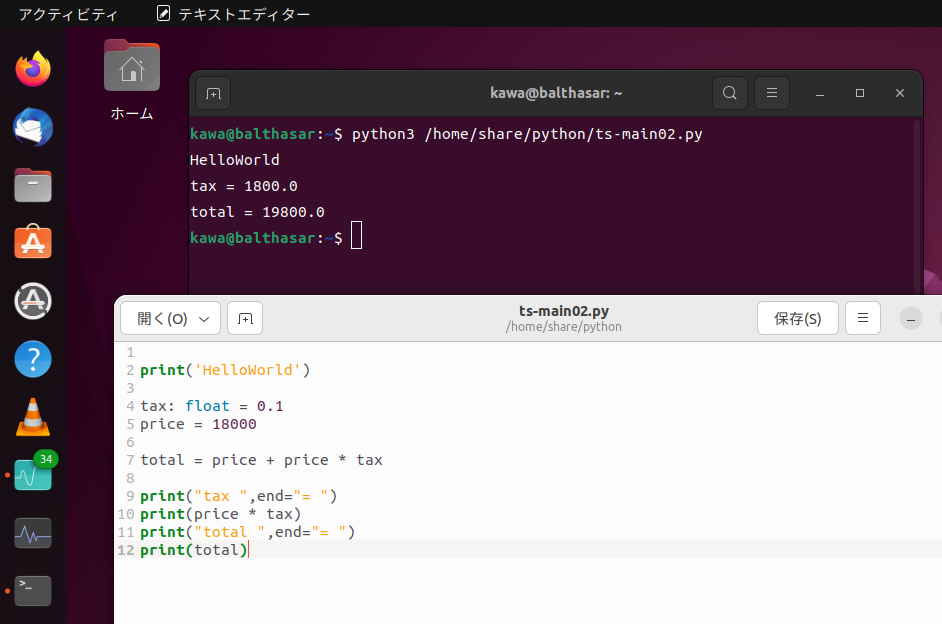

CUIベースのやつは、簡単に動く。

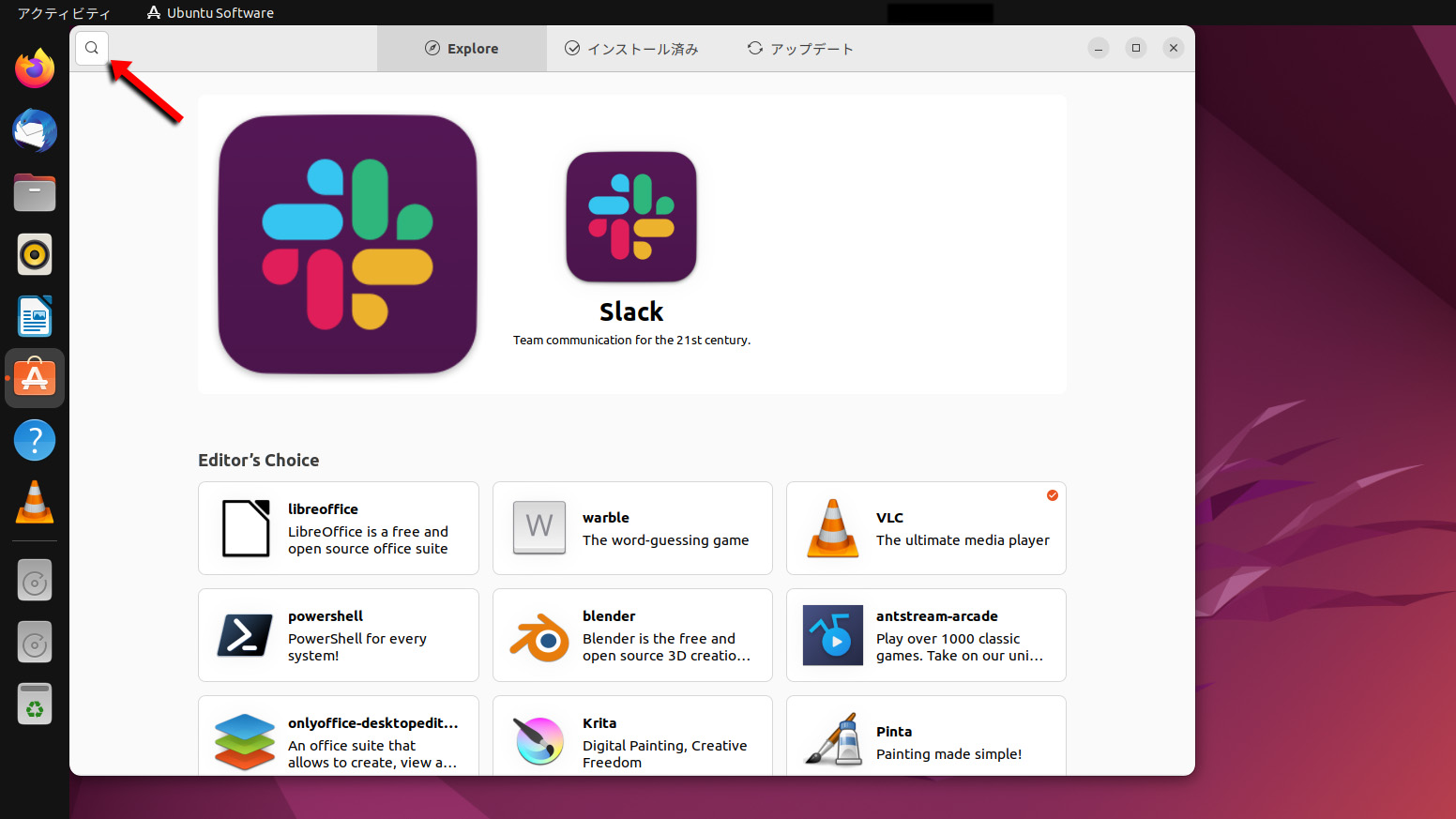

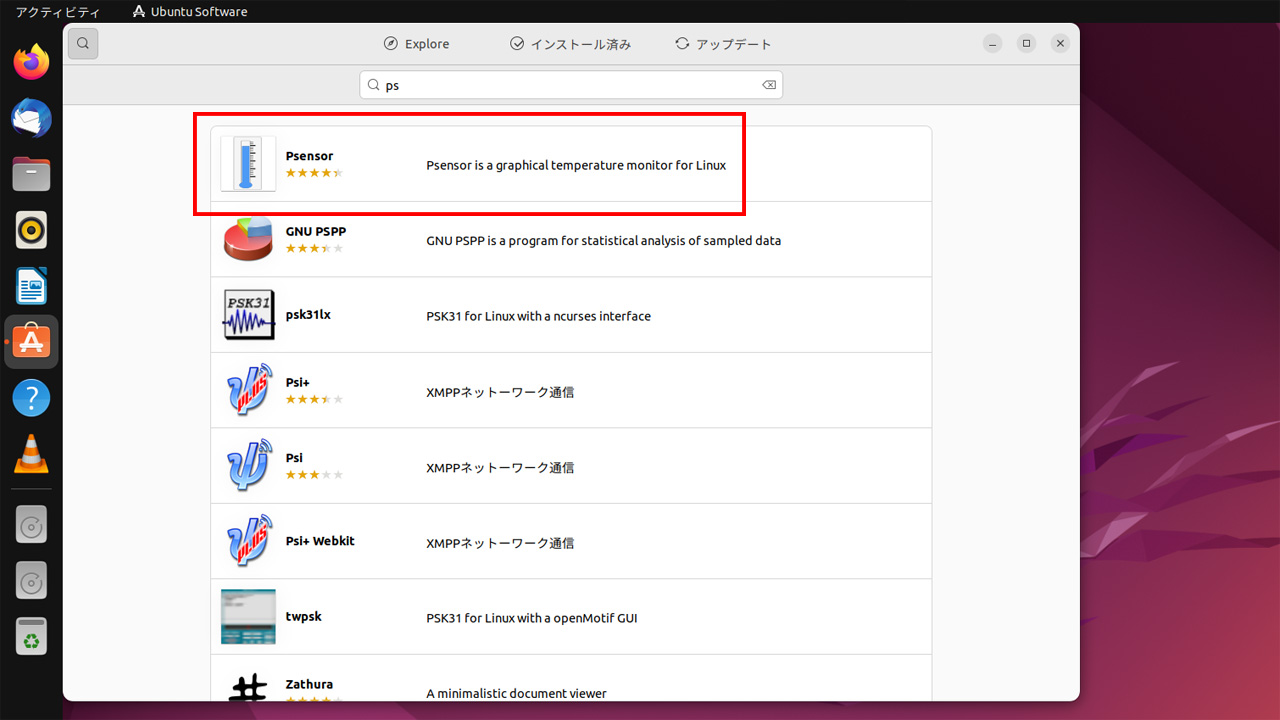

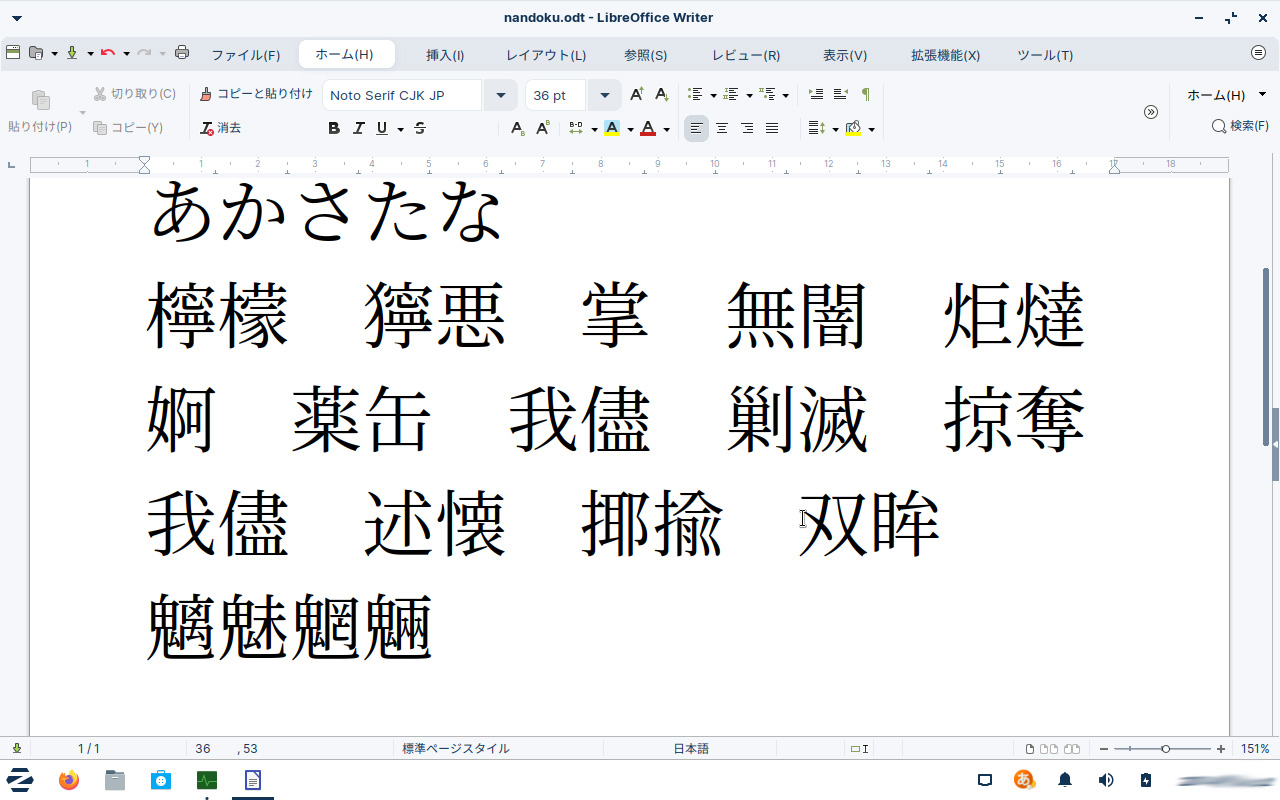

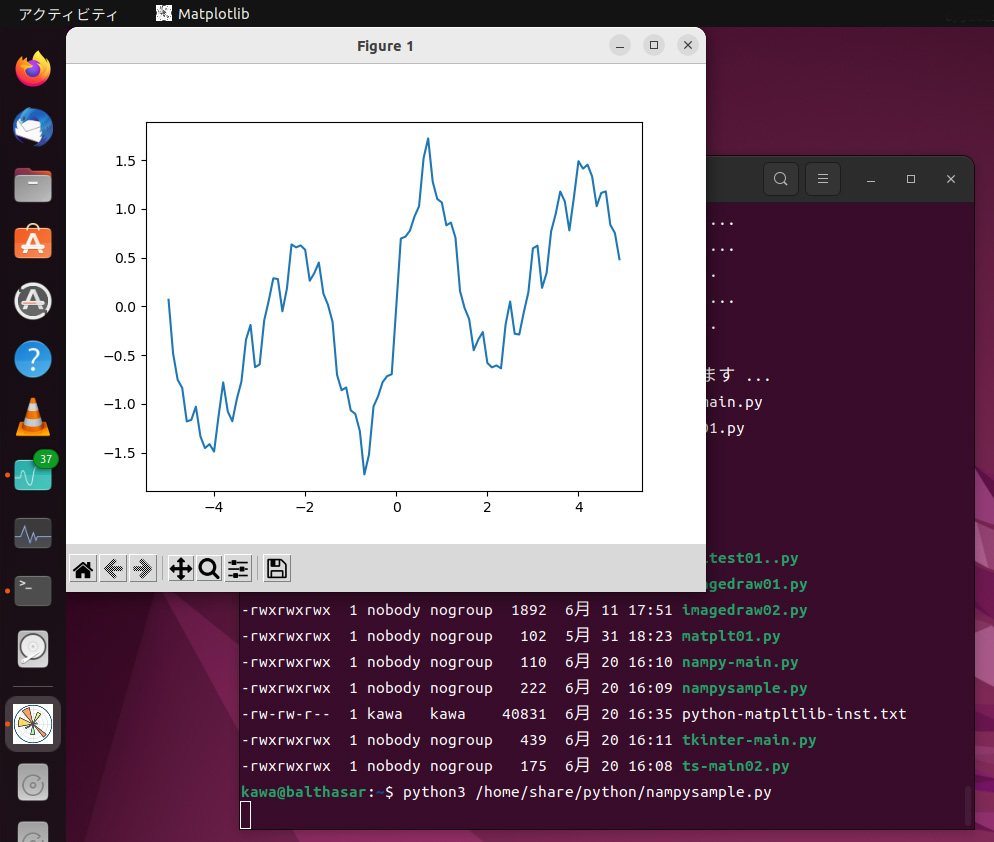

しかし、グラフを書かせるものはどうもライブラリーがはいっていないようなので、追加でいれた。

~$ sudo apt install python3-matplotlib

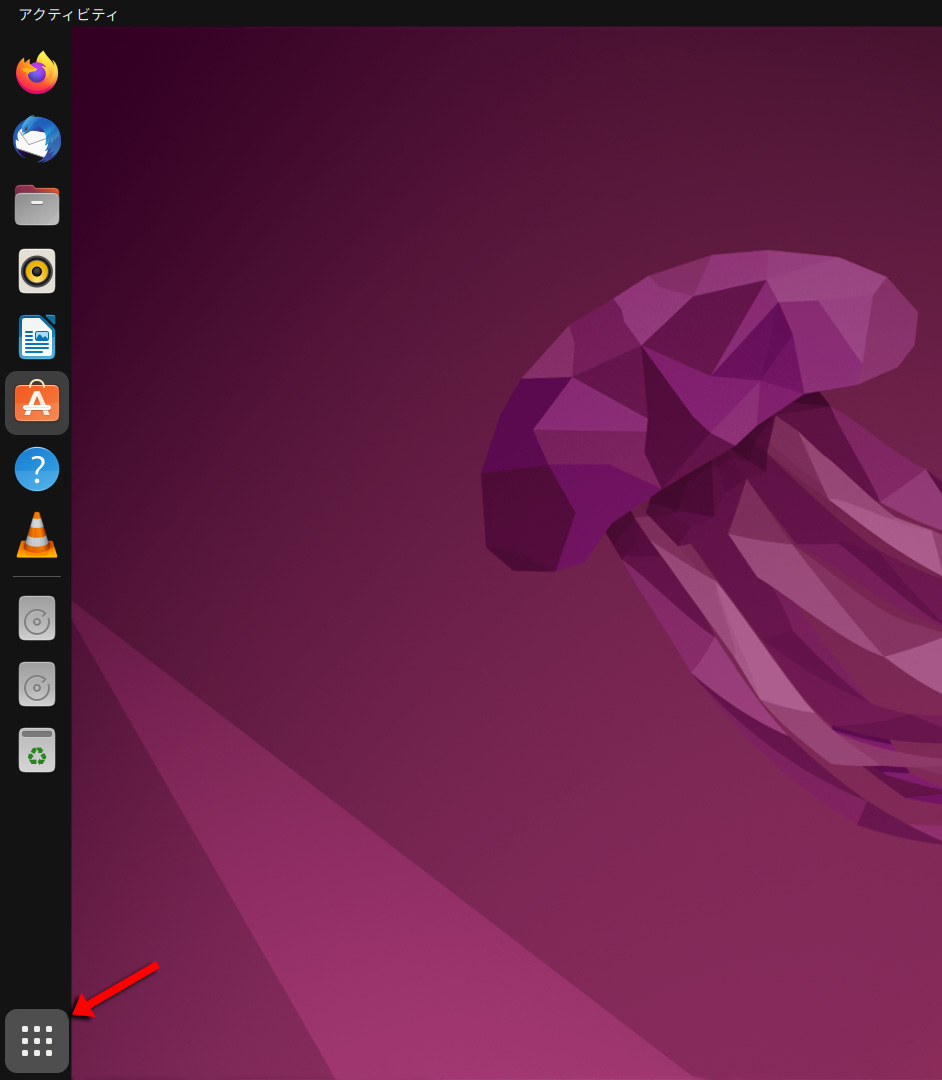

すると、見事にUbuntu機でもpythonのテストが動いた。グラフを書くmatplotlibも動く。

――― コード ---

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

x = np.arange(-5, 5, 0.1)

y = np.sin(x*2) + np.sin(x*11)/5 + np.sin(x*21)/8 + np.sin(x/3)/2 + np.sin(x*3)/3 + np.sin(x*13)/10

plt.plot(x,y)

plt.show()

――― ---

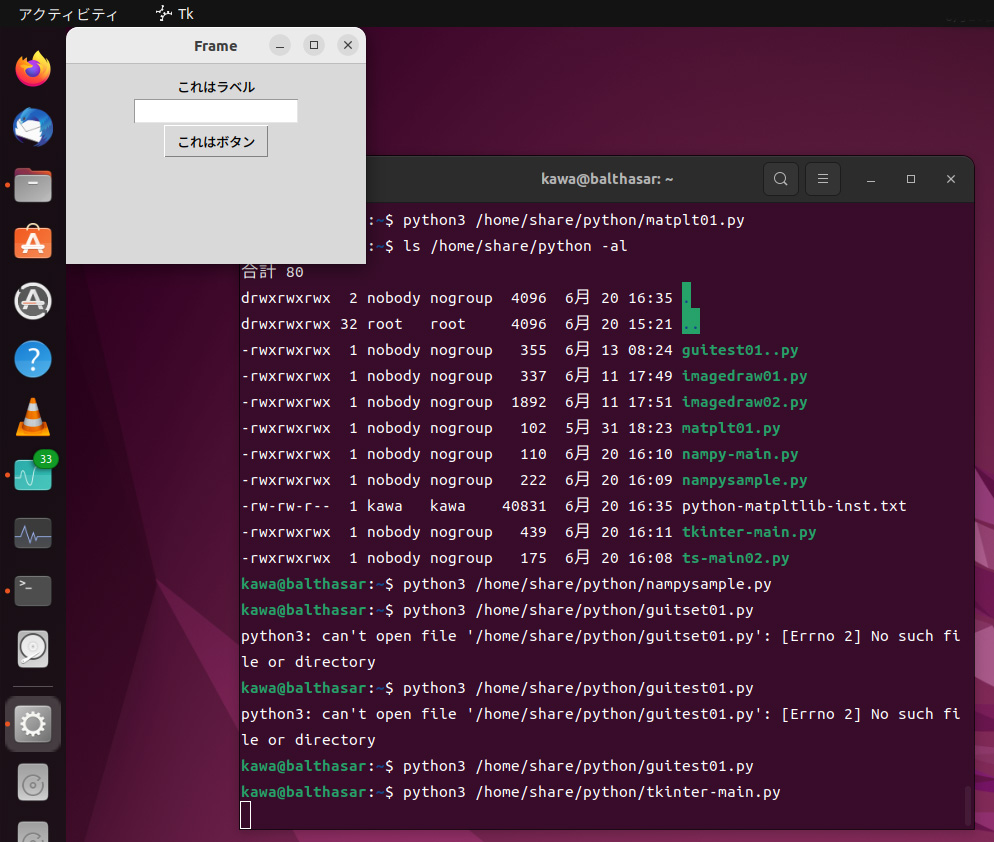

GUIを表示するtkinterも入ってきたもよう。

――― コード ---

import tkinter as tk

import tkinter.ttk as ttk

# rootメインウィンドウの設定

root = tk.Tk()

root.title(“Frame”)

root.geometry(“300×200”)

frame = tk.Frame(root, pady=10, padx=10)

frame.pack()

label = tk.Label(frame, text=’これはラベル’)

entry = tk.Entry(frame)

button = tk.Button(frame, text=’これはボタン’)

label.pack()

entry.pack()

button.pack()

root.mainloop()

――― ---

これはひょっとしてすごいことでは。??

だってWindowsで書いたコードがUbuntu機(Linux)でも動く。さらにはおそらくMacでも。??

#Ubuntu #Linux #Windows #Mac #Python #tkinter #matplotlib

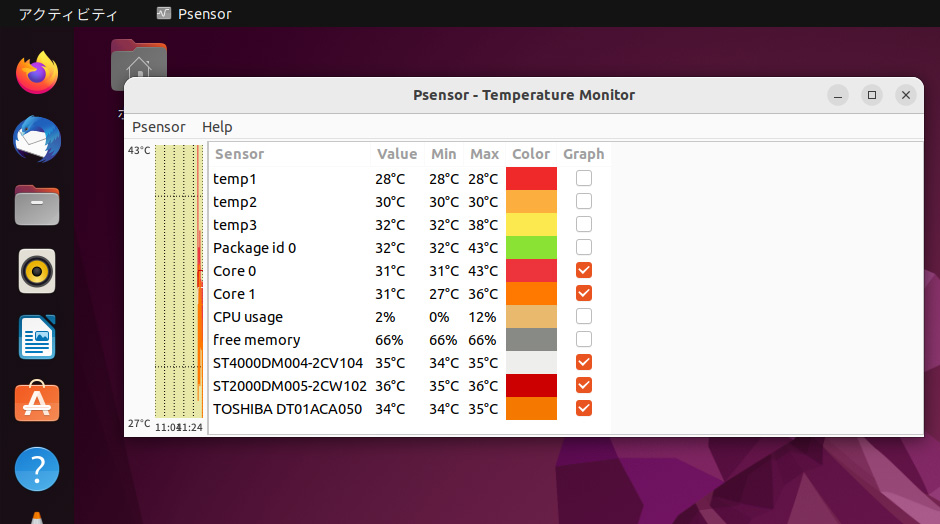

ST4000DM004

ST4000DM004