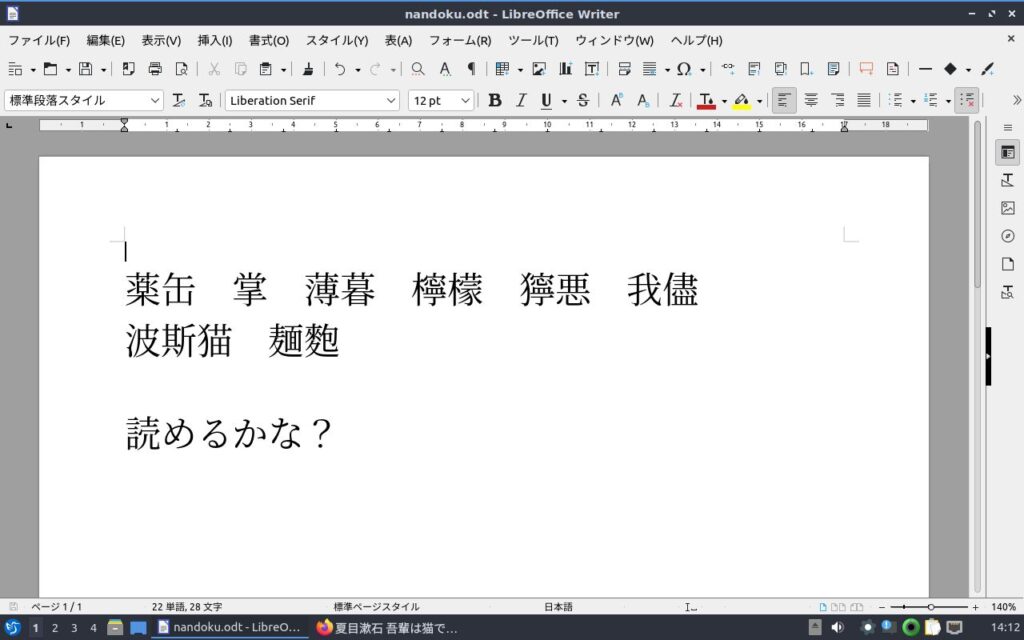

掘り出し物のM44GとM97XE

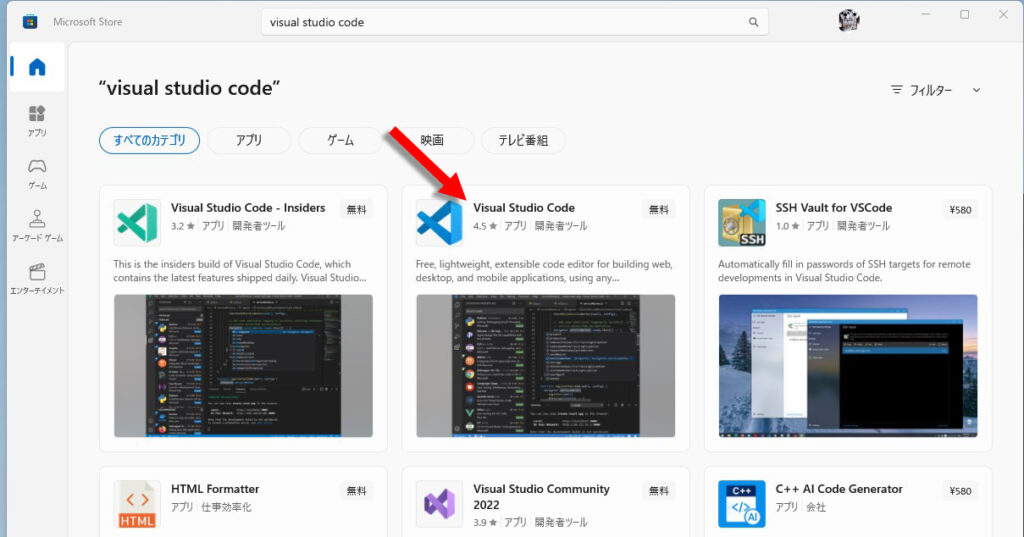

倉庫にあったShure純正のフォノカートリッジM44GとM97XEこれは、掘り出し物と思い、完実電気オンラインショップで早速購入と。

注文-到着

SHURE M44Gもとも思ったが、あまり欲をだしてもと、SHURE M97xEのみ注文。

開封

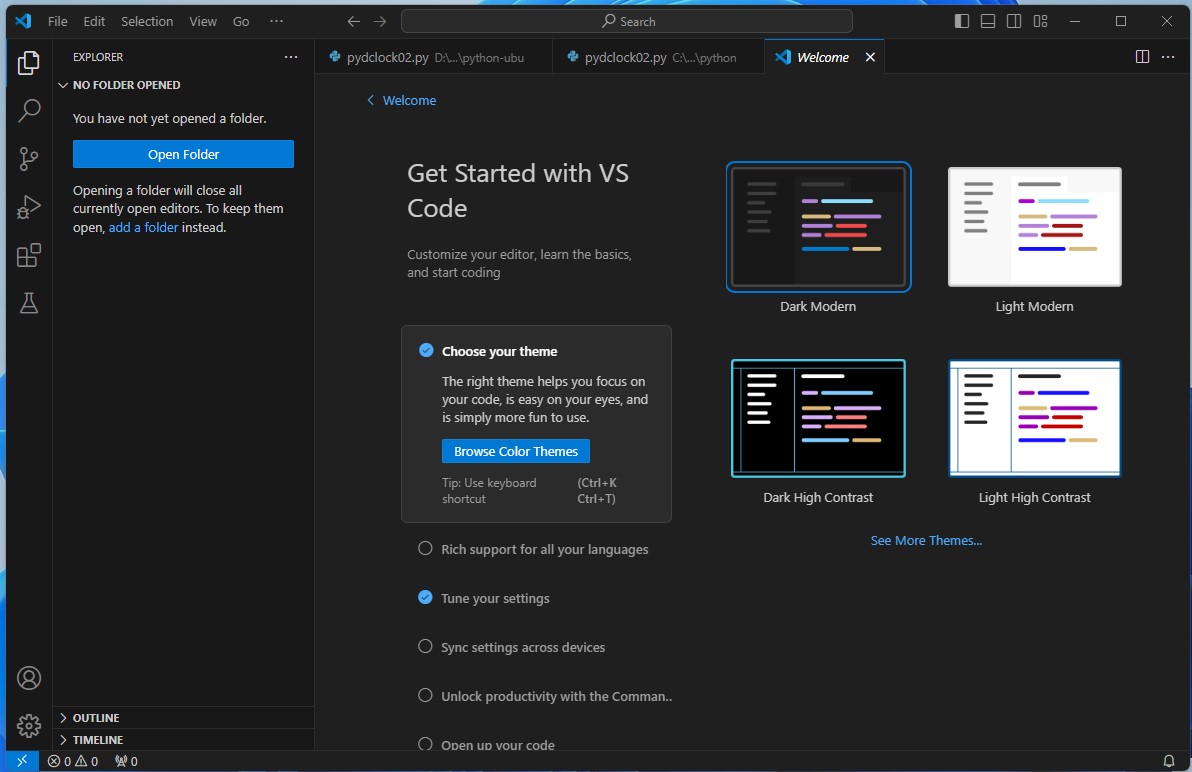

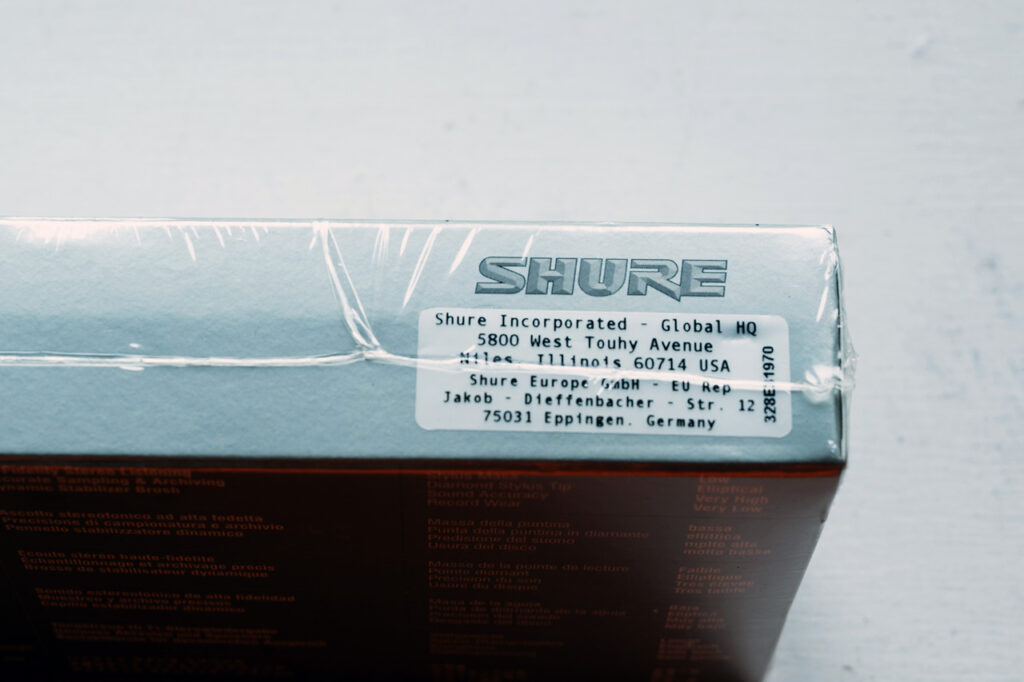

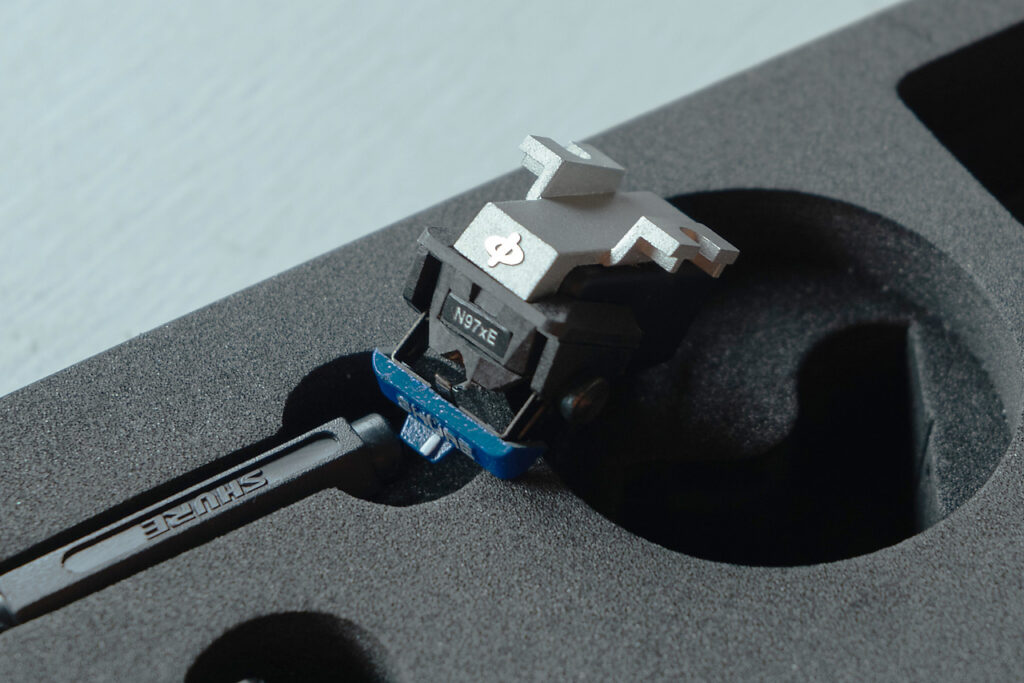

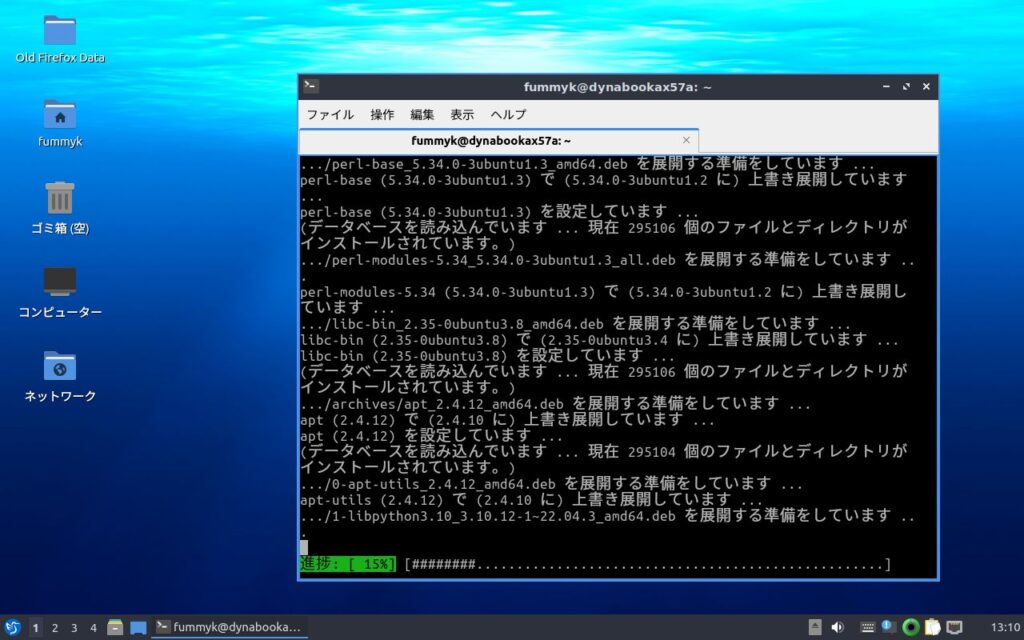

数日で届き速開封。10年以上は倉庫で眠っていたのでしょうか。状態はいいようです。完実電気のシールが貼ってあります。

どうもドイツの倉庫にあったような・・・これがあるということは、C国のコピー品などではないようで・・・

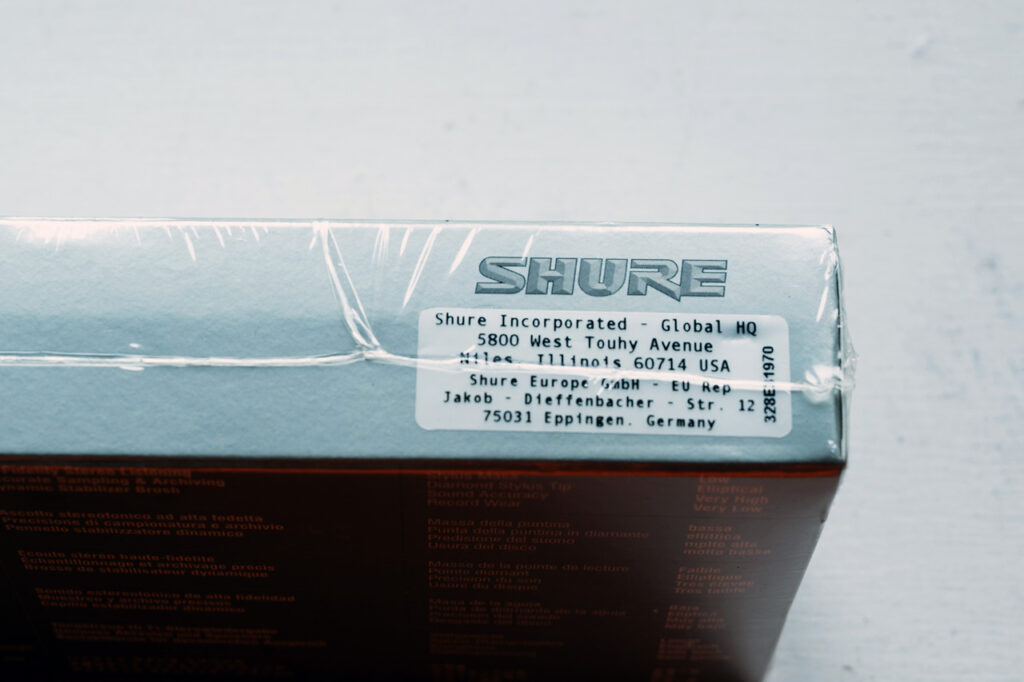

綺麗なケースに入っています。

カートリッジ以外にも、取付ねじや刷毛工具などが同梱。

オーバーハング調整用シートも付属。

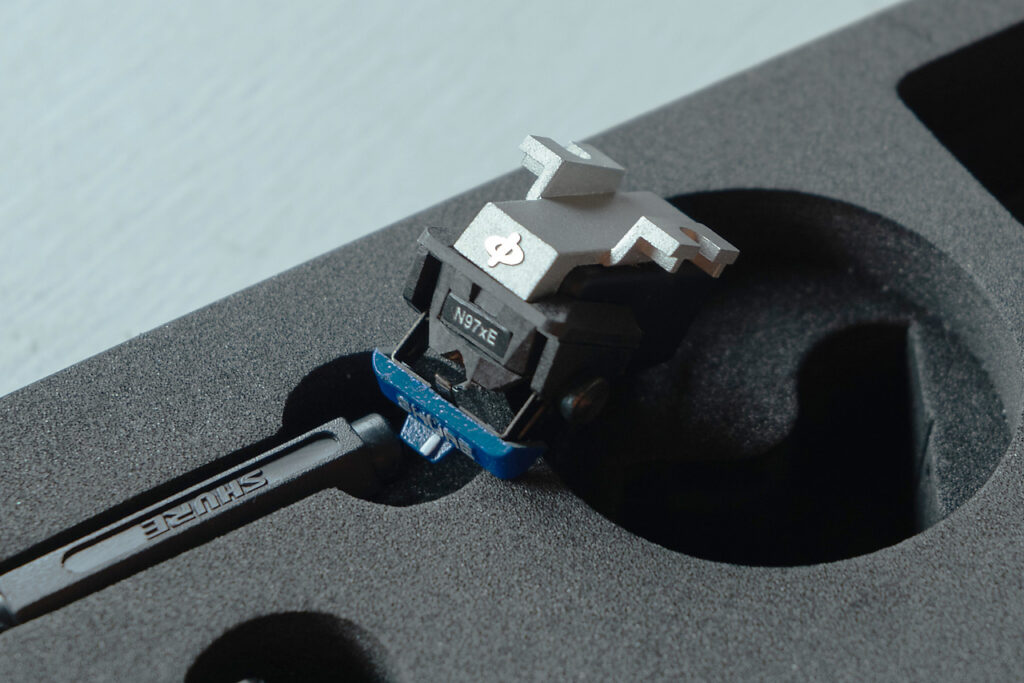

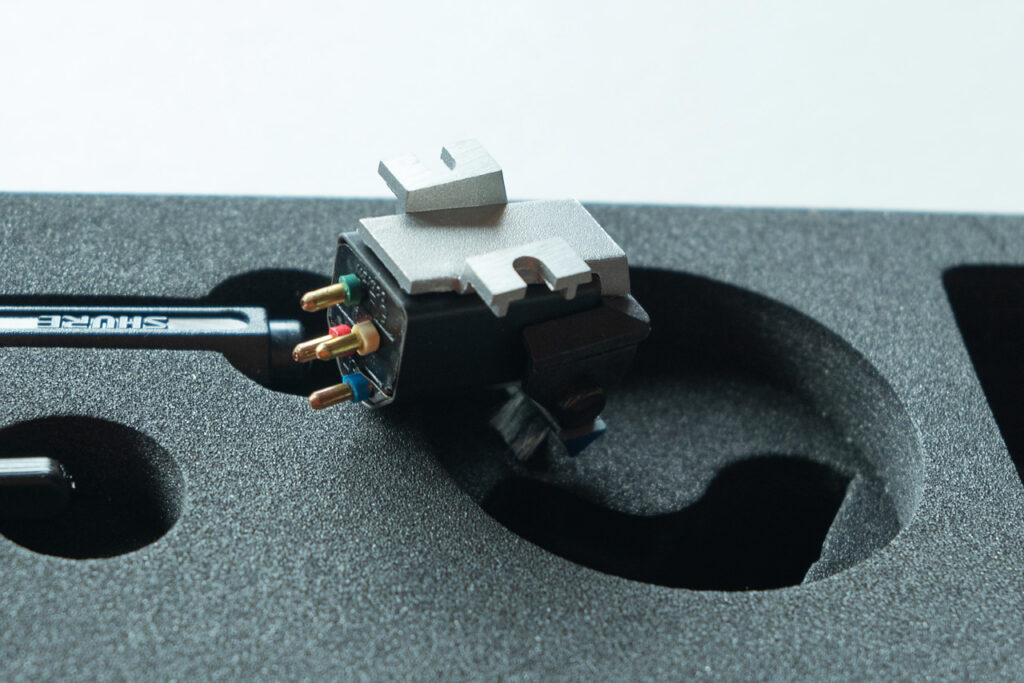

なつかしい正面

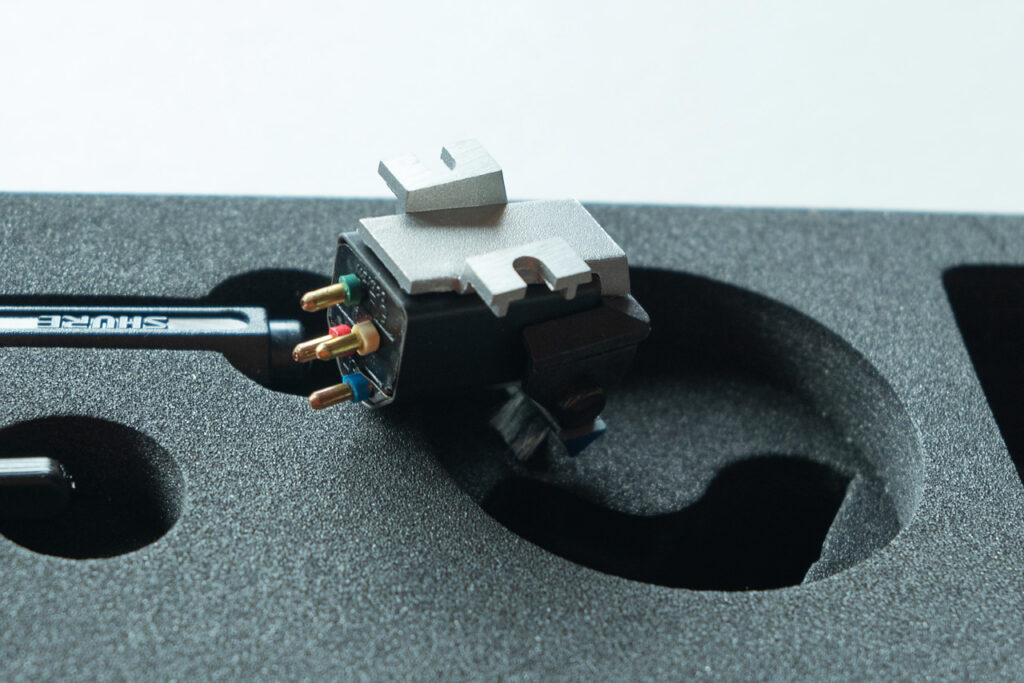

端子の金メッキの状態もまあまあなようです。

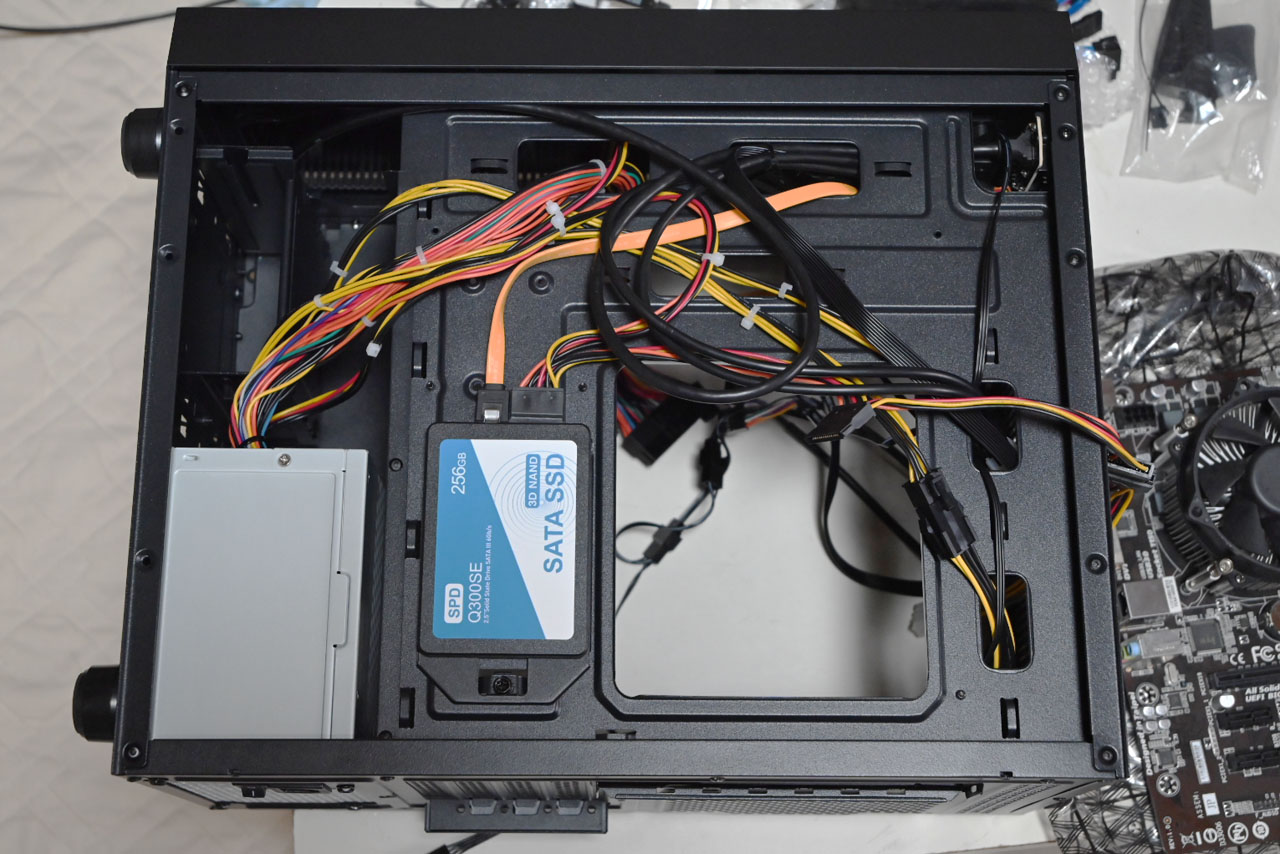

調整作業

長い間の倉庫暮らしでスタイラスの支持部等が硬くなっていそうなので。慣らし運転エージングが必要かと・・・

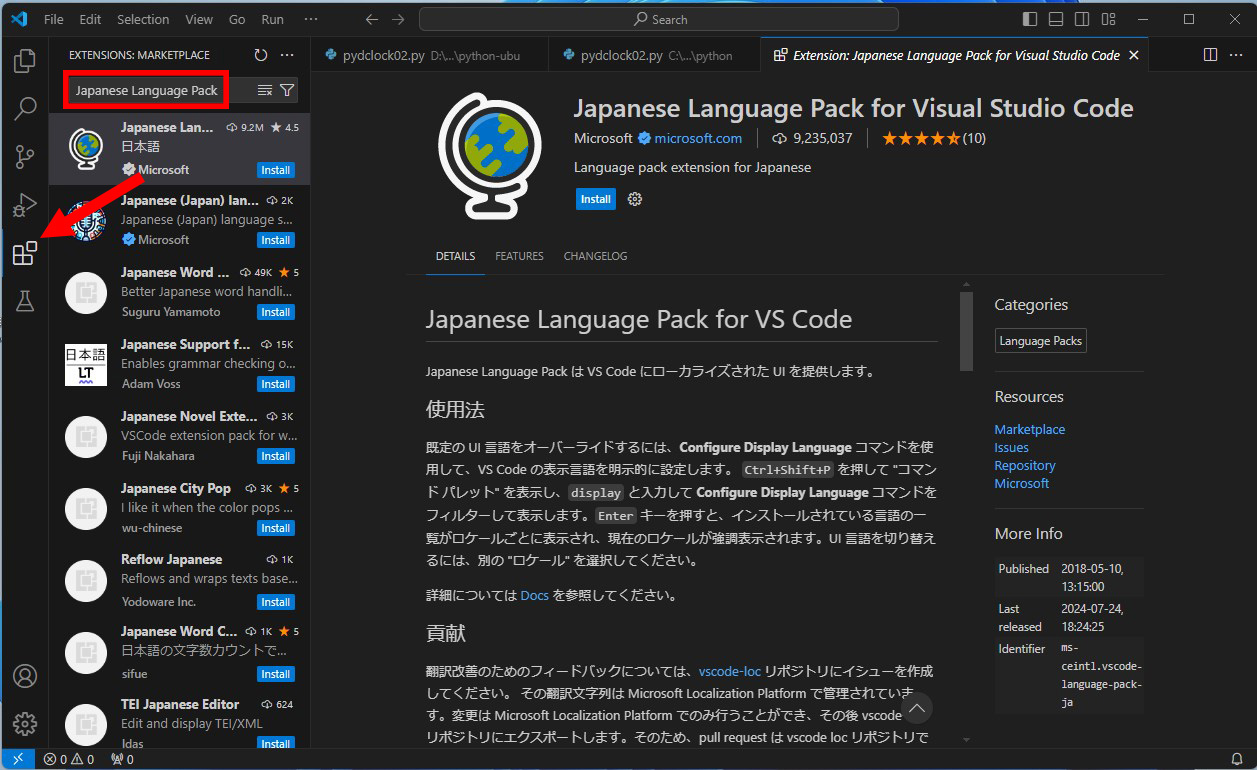

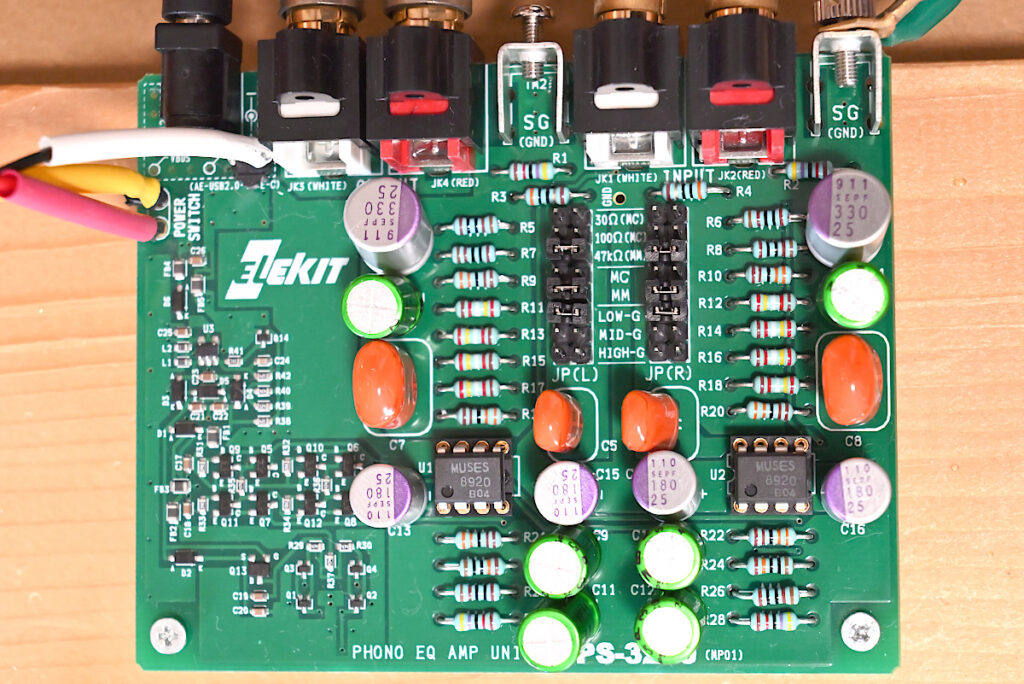

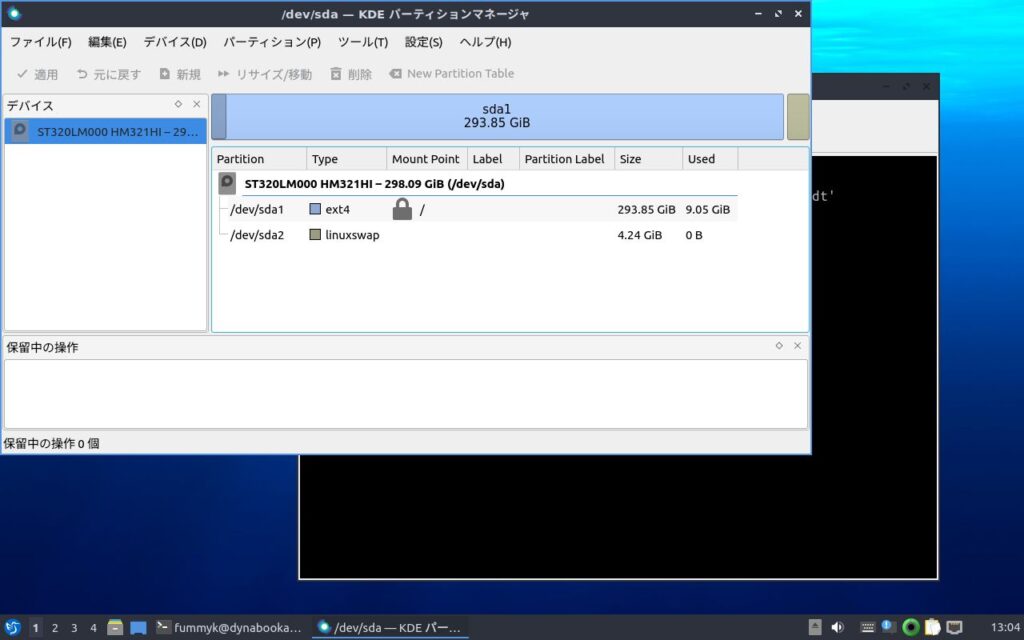

SHURE M97xE のヘッドシェル取付、トーンアーム取付、オーバーハング調整、針圧調整、音出しまでたどり着きました。

針圧は一応標準の1.25gです。ただヘッドシェルがオーディオテクニカのマグネシウムのやつにしたところ、取付ねじの長さが長すぎて余ってしまい、仮ワッシャーをかましての仮取り付けになってしまいました。ヘッドシェルを変えるかきちんとしたワッシャーをかますなり、ここはなんとかしないといけないと思います。

さて、音はというと意外と問題はないようです。最初は片チャンネル音が出ないとかだったらどうしようとか思ってましたが、ちゃんと音はでました。最初はちょっとガジガジの感じの音でしたが、次第にあのSHUREの音、滑らかでスムースで柔らかく人によっては色気のあるとかいう音になってきました。2-3枚のレコードを聴いているところで音が滑らかになってきたので、意外と長期倉庫保管は影響なかったようです。V15Ⅲはもう少しつっこみがあったような記憶ですが、V15Ⅳになってからはこんな感じになったような記憶が・・・。今まで聞いていたEmpier4000DⅢよりかはずっとダイナミックな感じです。まあ1か月ほどはエージングはしないとと考えています。完実ではそのうち売り切れになるのでしょうが、あとM44Gも欲しいかな・・・在庫の具合は下記リンクから。

まあ、交換針はJICO(ジコー)が出しているようなので、そちらでと思っています。JICOの針にはSAS(柴田針)仕様もあるようなので、それも試してみようと思っております。

-広告- 完実電気オンラインショップ

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/13311063.0fecbdd7.13311064.a113f548/?me_id=1213768&item_id=10303981&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fpckoubou%2Fcabinet%2F1024000%2Fm4s1p1024309-1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)