その7回目。sambaを動かす

それでは、いよいよsambaのインストールと設定。

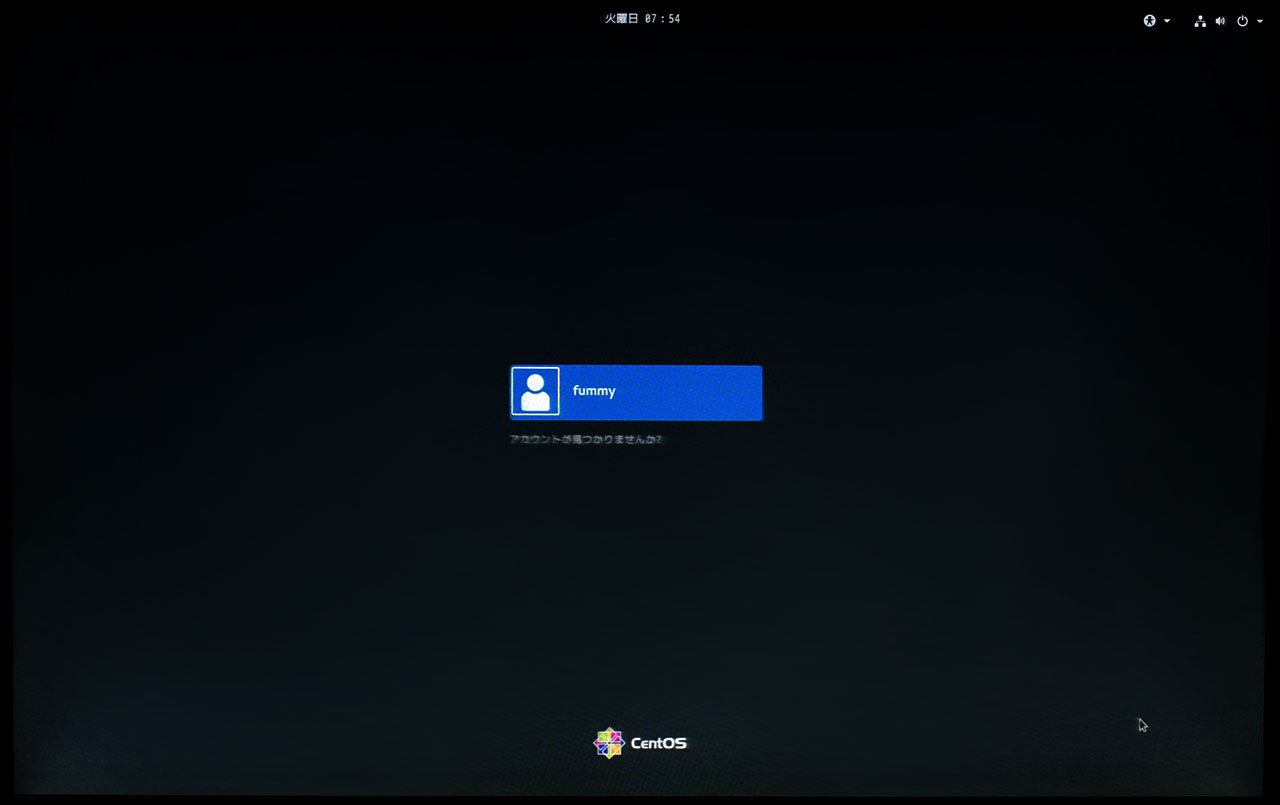

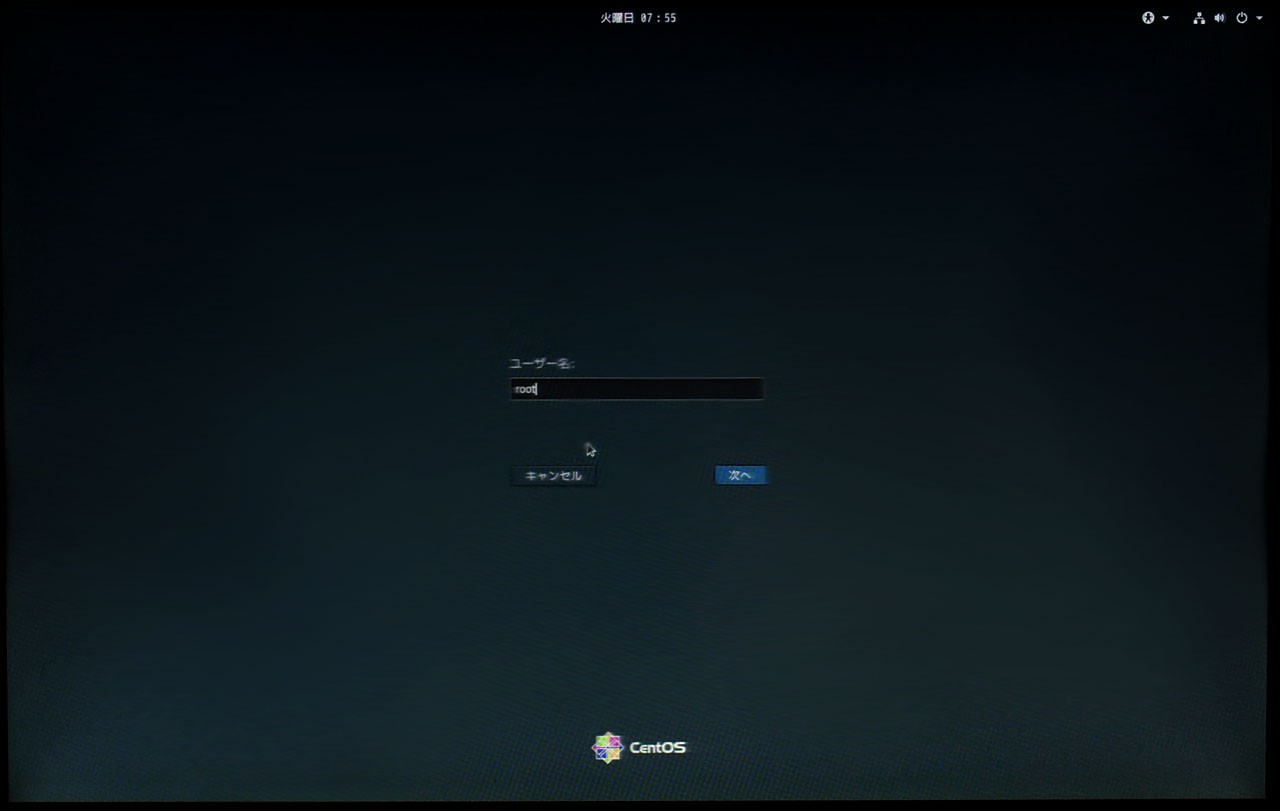

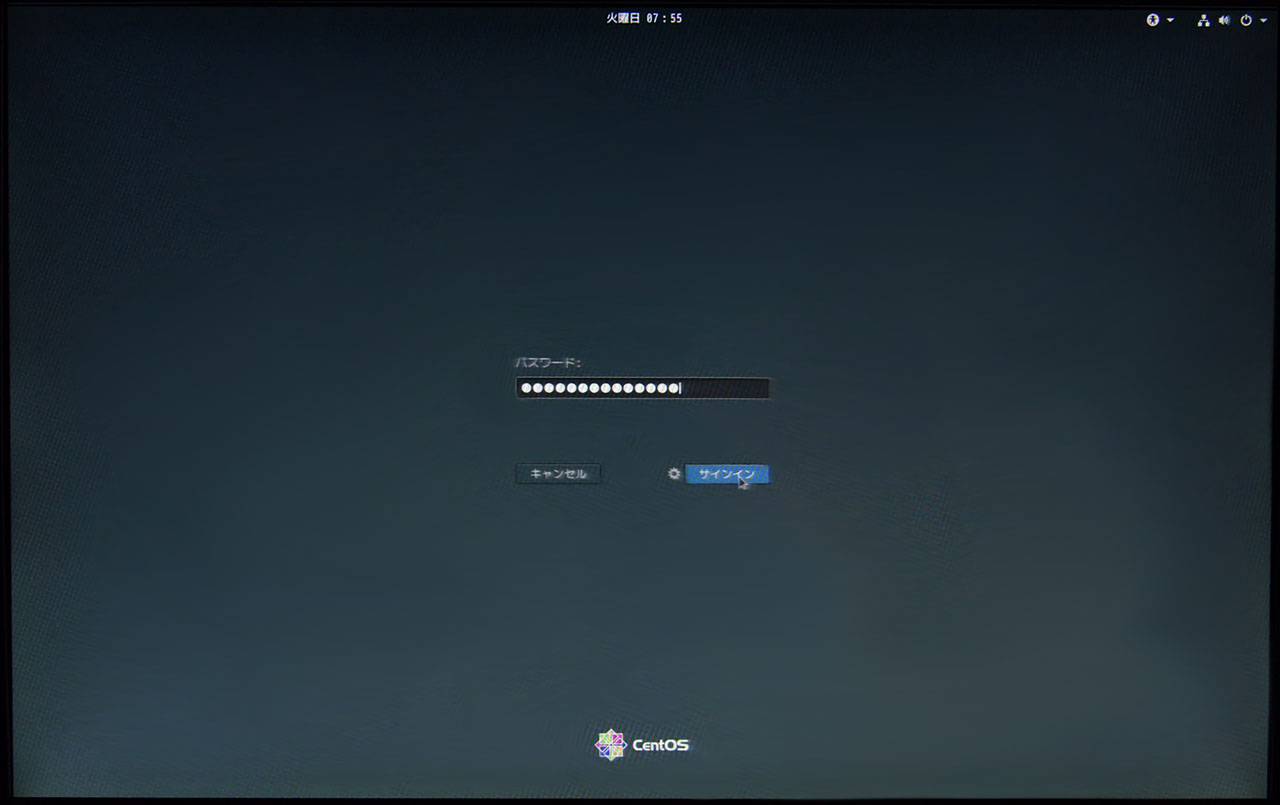

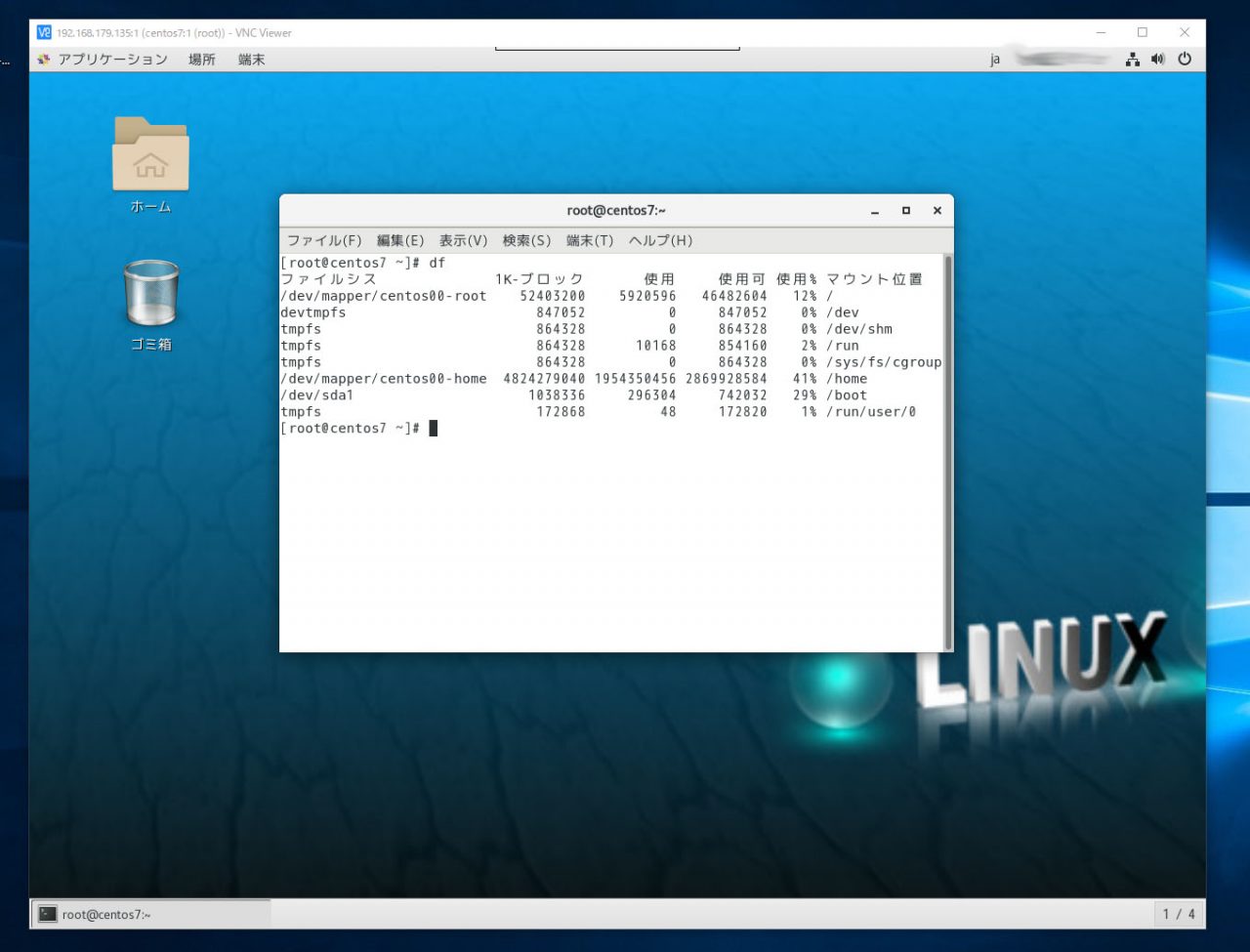

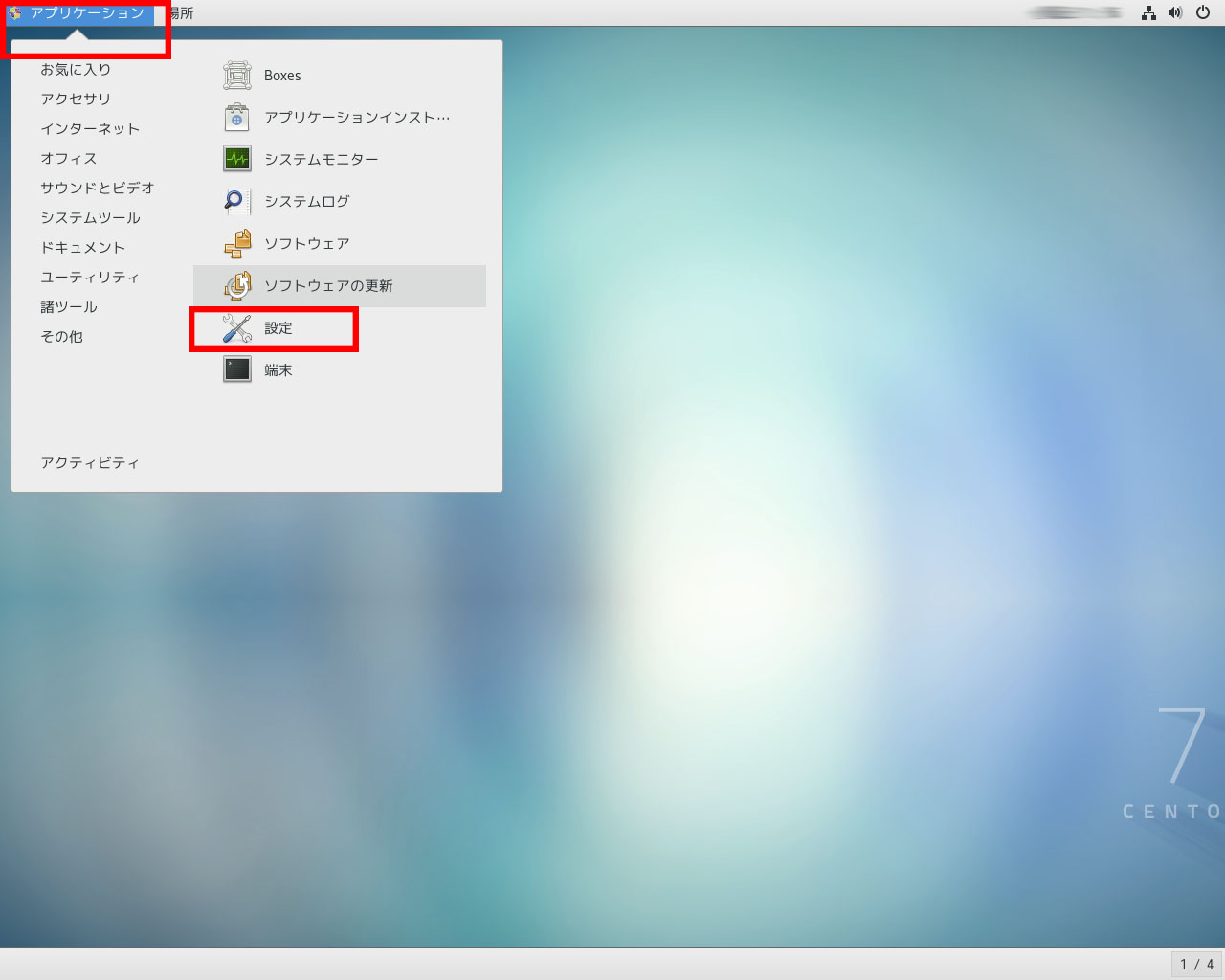

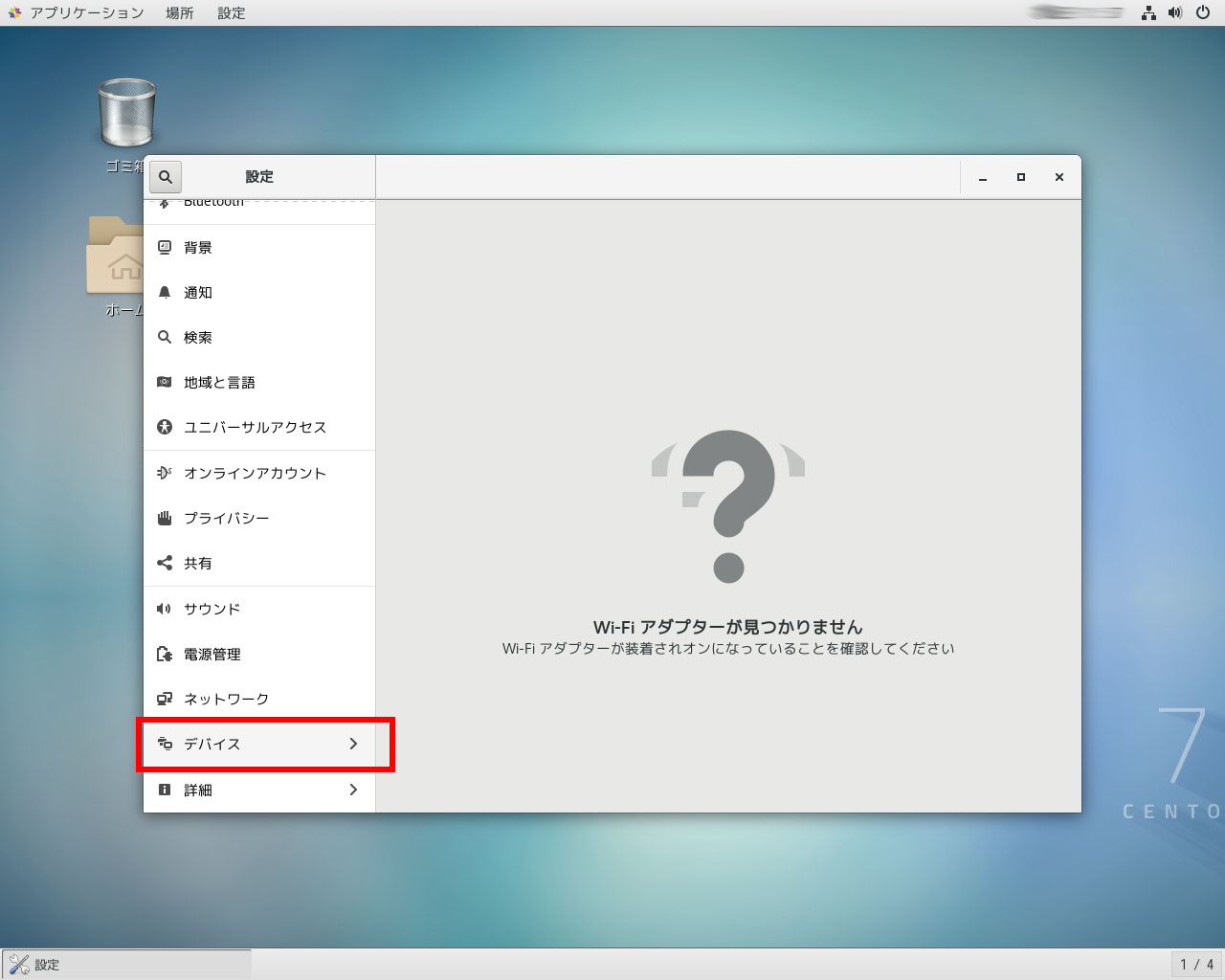

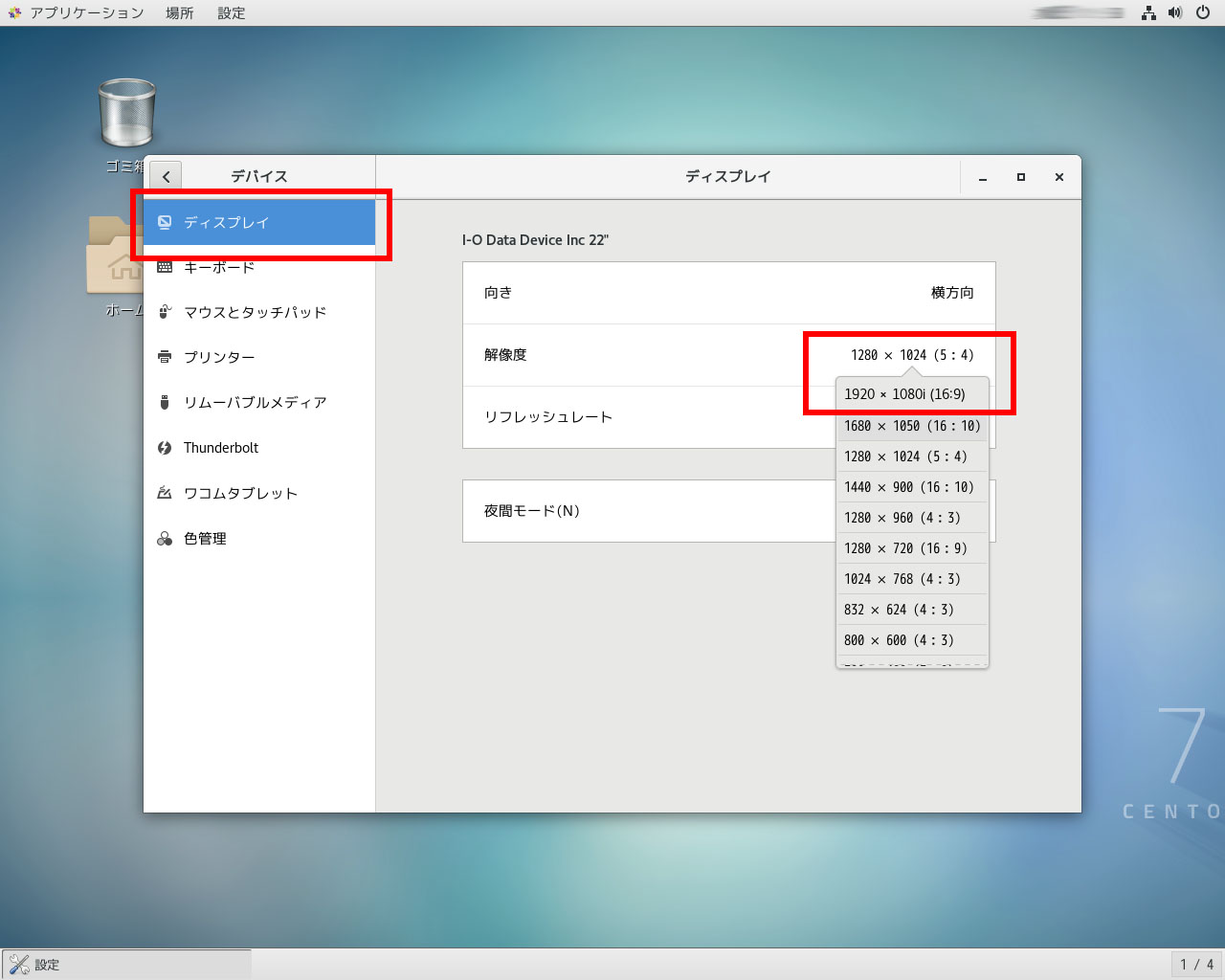

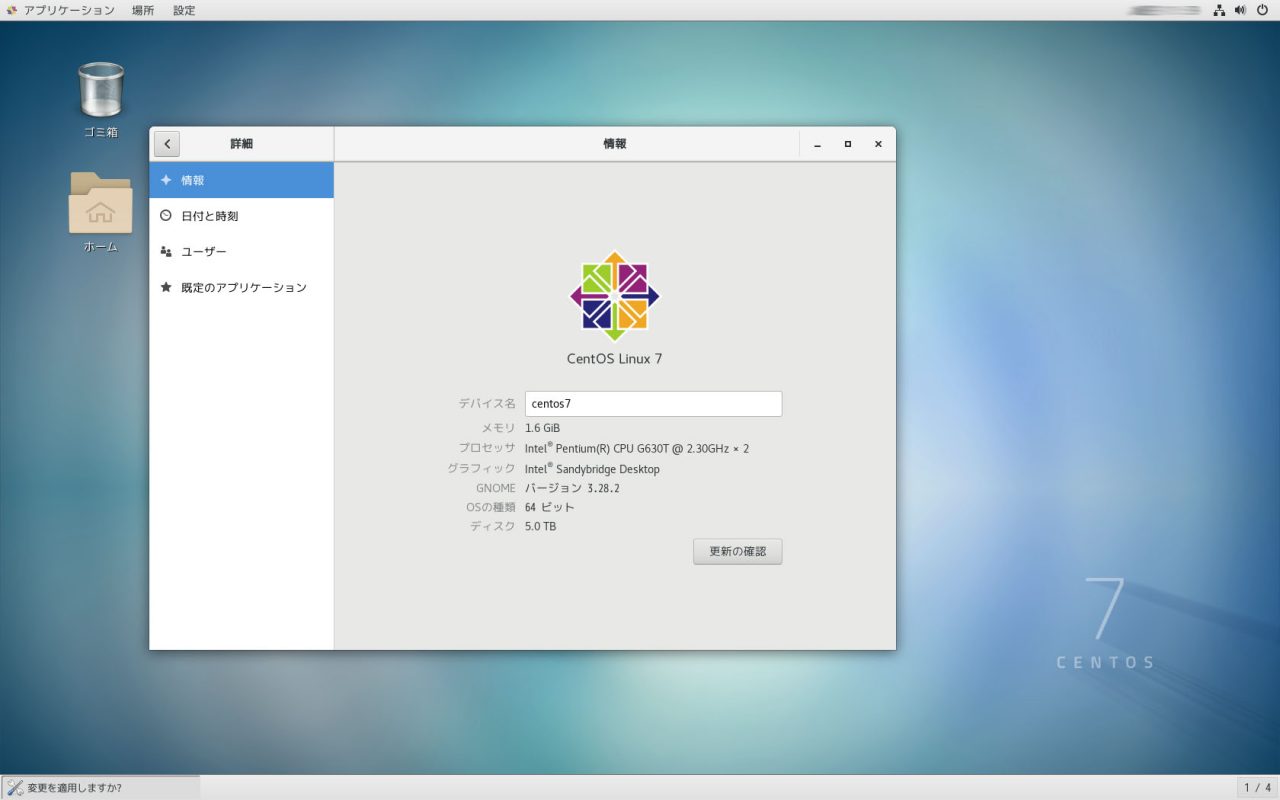

NASの本体かTeraTermからログインして、sambaのインストールを行う。NAS本体のログインの場合、rootでログイン、端末を起動する。

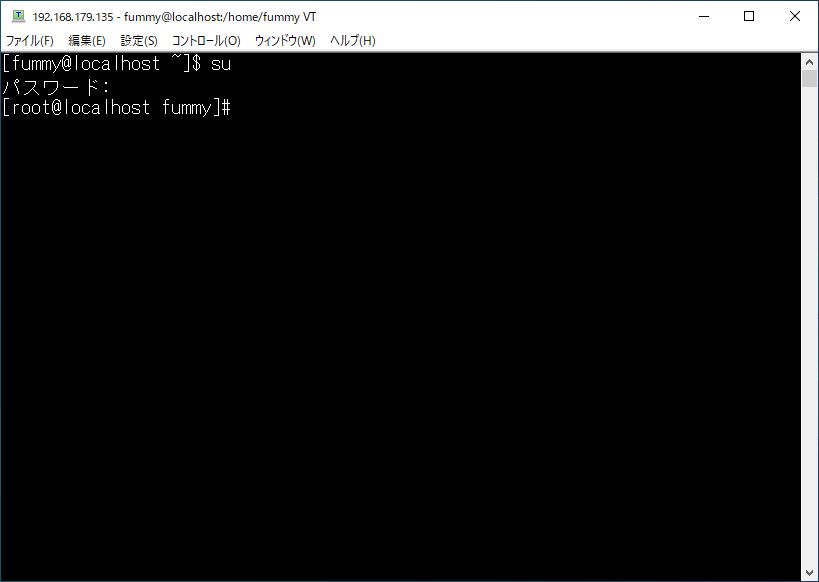

TeraTermの場合は、1個作ったユーザーでログインする。そしてsuコマンドでroot権限を取得しておく。

まずはyumでインストール。

[root@localhost xxx]# yum -y install samba

samba用ユーザー(centos)の作成。ここでは仮にcentosというユーザーを作成することにします。ユーザー名は自由に決められます。

[root@localhost ~]# useradd centos

samba用ユーザー(centos)にパスワードを設定

[root@localhost ~]# passwd centos

samba用ユーザー centos のパスワードを変更。

新しいパスワード:

新しいパスワードを再入力してください:

passwd: すべての認証トークンが正しく更新できました。

samba用ユーザー(centos)の設定

[root@localhost ~]# pdbedit -a centos

new password:

retype new password:

Unix username: centos

NT username:

Account Flags: [U ]

User SID: S-1-5-21-1204239262-578675828-4075209457-1000

Primary Group SID: S-1-5-21-1204239262-578675828-4075209457-513

Full Name:

Home Directory: \\localhost\centos

HomeDir Drive:

・・・ 中略 ・・・

samba用ディレクトリ作成、オーナーチェンジ

[root@localhost xxx]# mkdir /home/samba

[root@localhost xxx]# chown nobody:nobody /home/samba

[root@localhost xxx]# chmod 777 /home/samba

sambaの設定ファイルをいじる。viを使う場合。

[root@localhost xxx]# vi /etc/samba/smb.conf

以下、設定ファイルの内容の変更点

[global]

# Linux側日本語文字コードとWindows側日本語文字コードの設定

unix charset = UTF-8

dos charset = CP932

# Windowsのワークグループの設定と、Windows側からの表示名の設定

workgroup = xxxx

server string = Samba Server Version %v

netbios name = LinuxSamba

#プリンタは使わないので、#でコメントアウトもしくはno設定

#printing = cups

#printcap name = cups

load printers = no

disable spooles

#cups options = raw

# Public公開の設定この部分がWindowsPCから見えるようになる

[public]

comment = Public Stuff

path = /home/samba

public = yes

writable = yes

only guest = yes

以上、設定が終わったら、sambaの起動。smbとnmbの二つがあるので、両方必ず起動する。

[root@localhost xxx]# systemctl start smb

[root@localhost xxx]# systemctl start nmb

そして、sambaの自動起動設定

[root@localhost xxx]# systemctl enable smb

[root@localhost xxx]# systemctl enable nmb

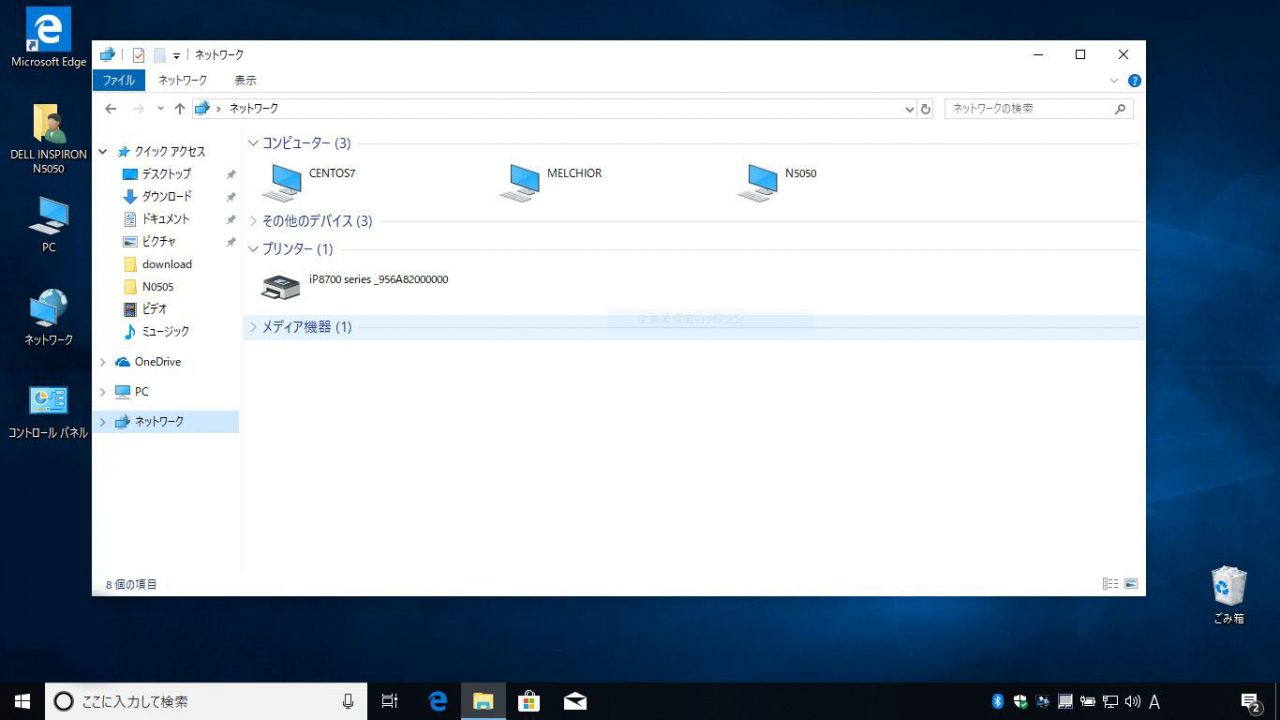

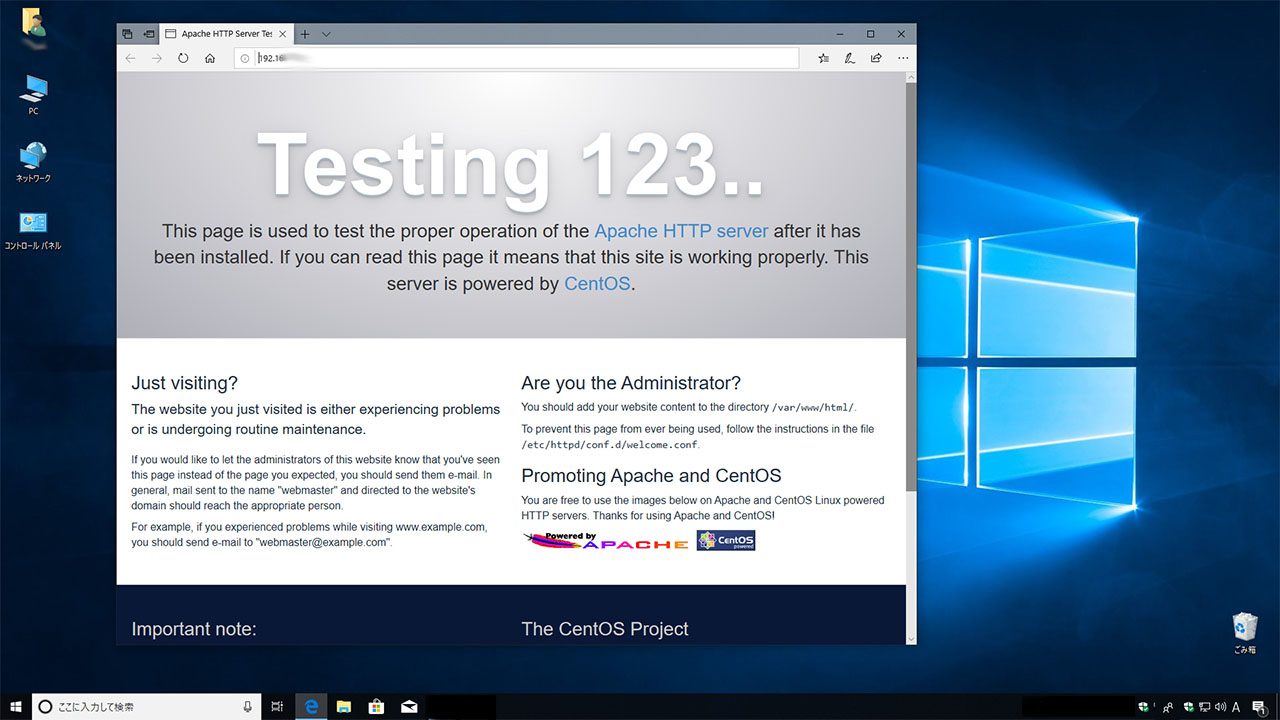

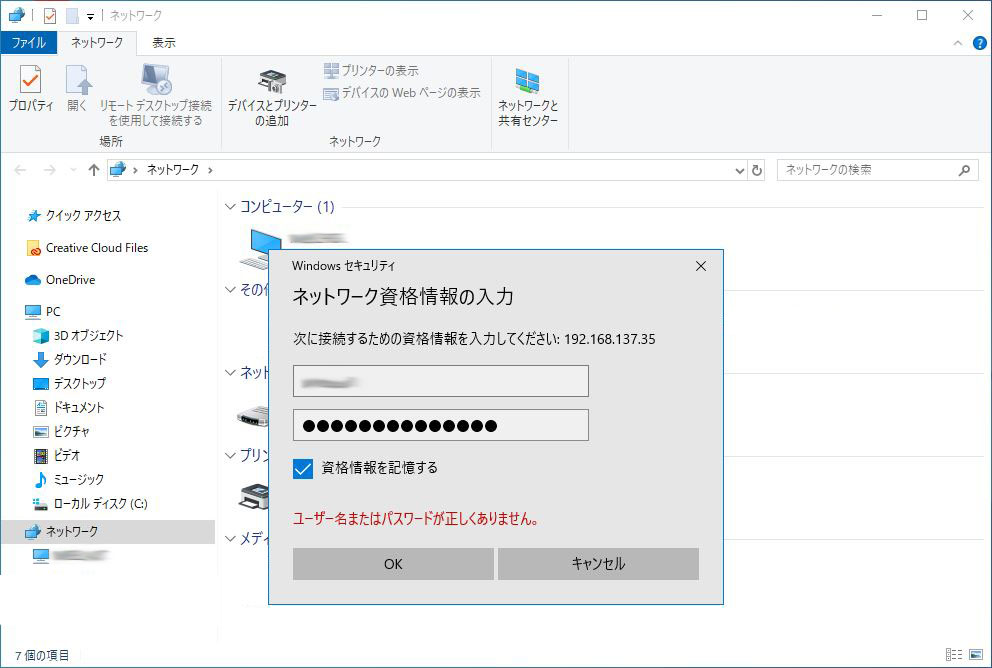

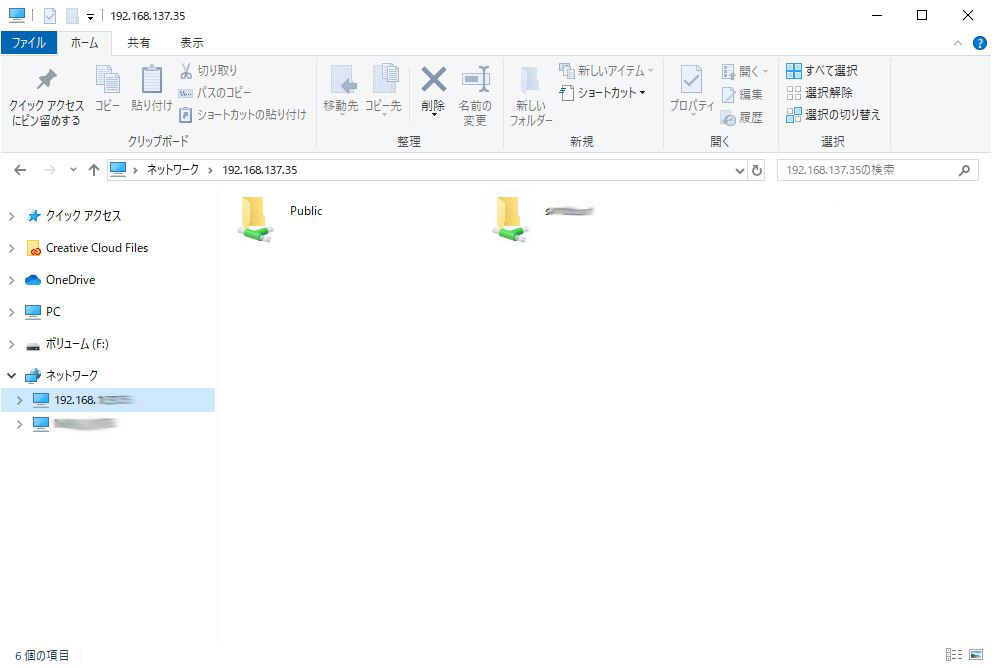

これで、WindowsPCから見えるようなっているはずです。ネットワークから見てみます。ネットワークの所にNASに設定したIPアドレスを入力します。(例。¥¥192.168.xxx.xxx xxx.xxxは設定したIPアドレスに合わせてください)

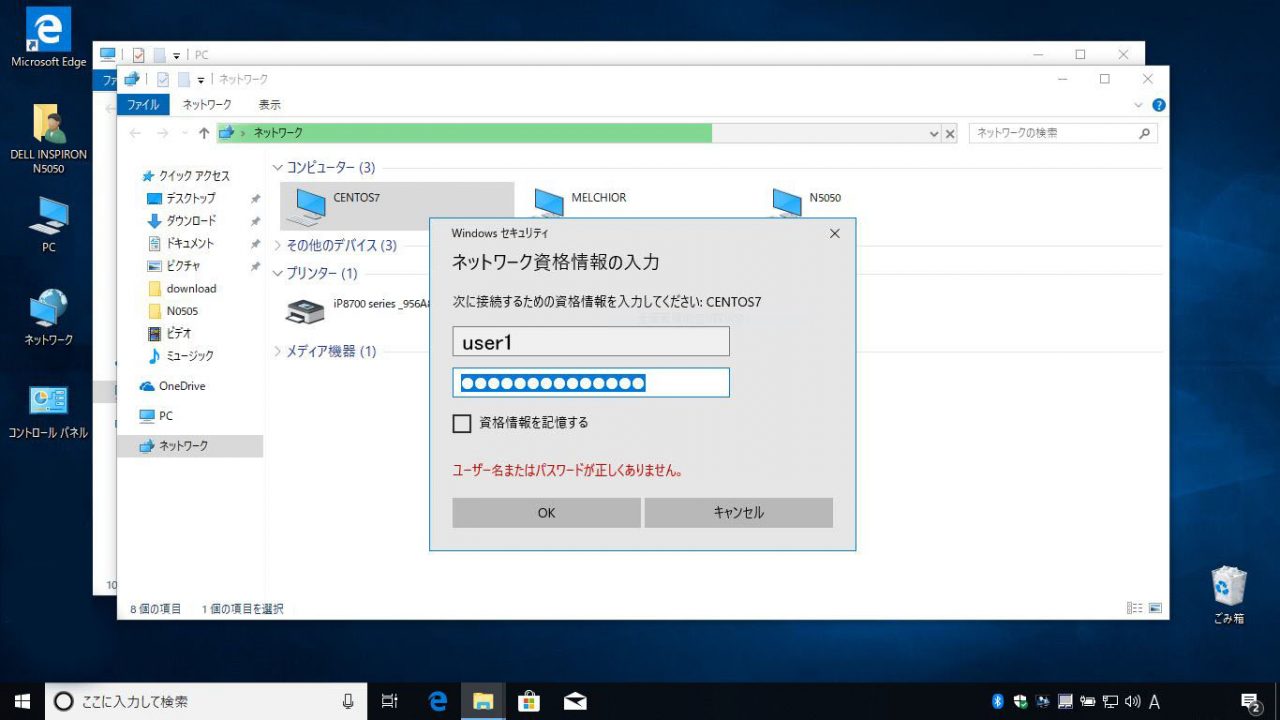

すると、「ネットワーク資格情報の入力」が表示されるので、作成したsamba用ユーザとパスワードを入力して、「資格情報を記憶する」をチェックしておきます。すると次回から「ネットワーク資格情報の入力」をせずにログインできるようになります。

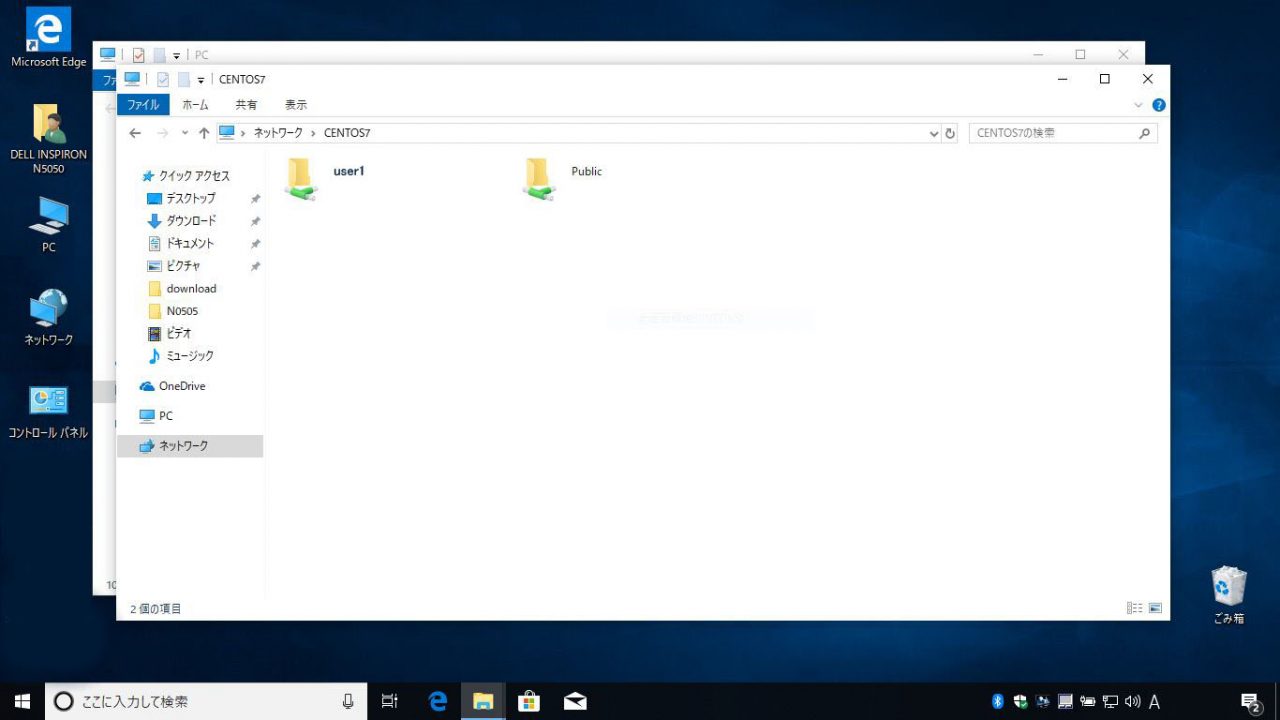

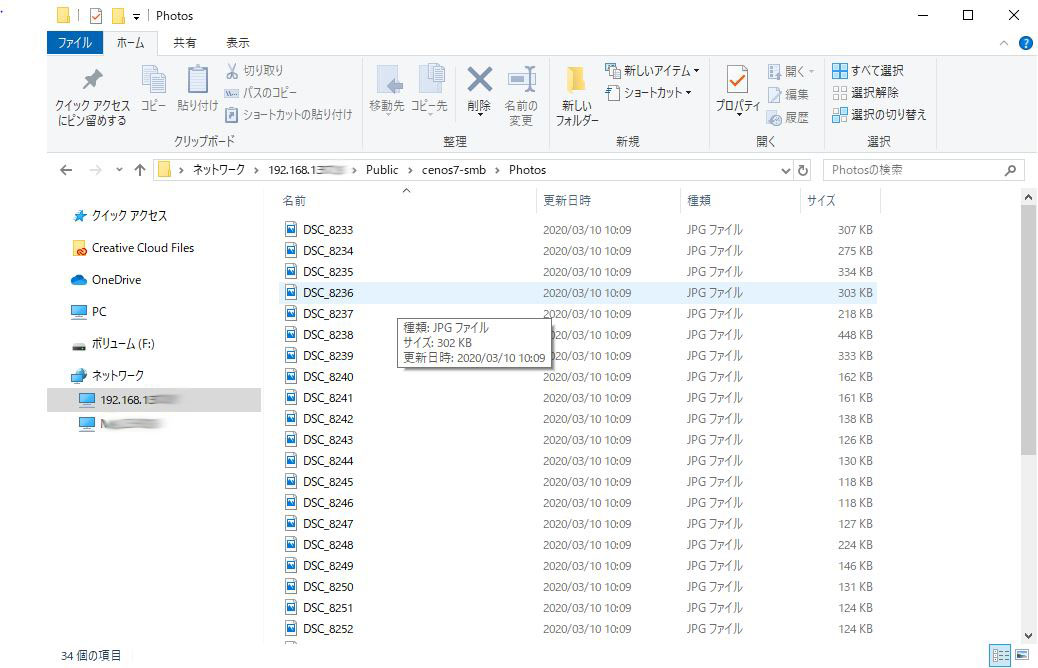

NAS内が見えたら、publicフォルダー内が自由に読み書き出来るはずなので、フォルダーを作ったりデータを書いたりテストしてみます。

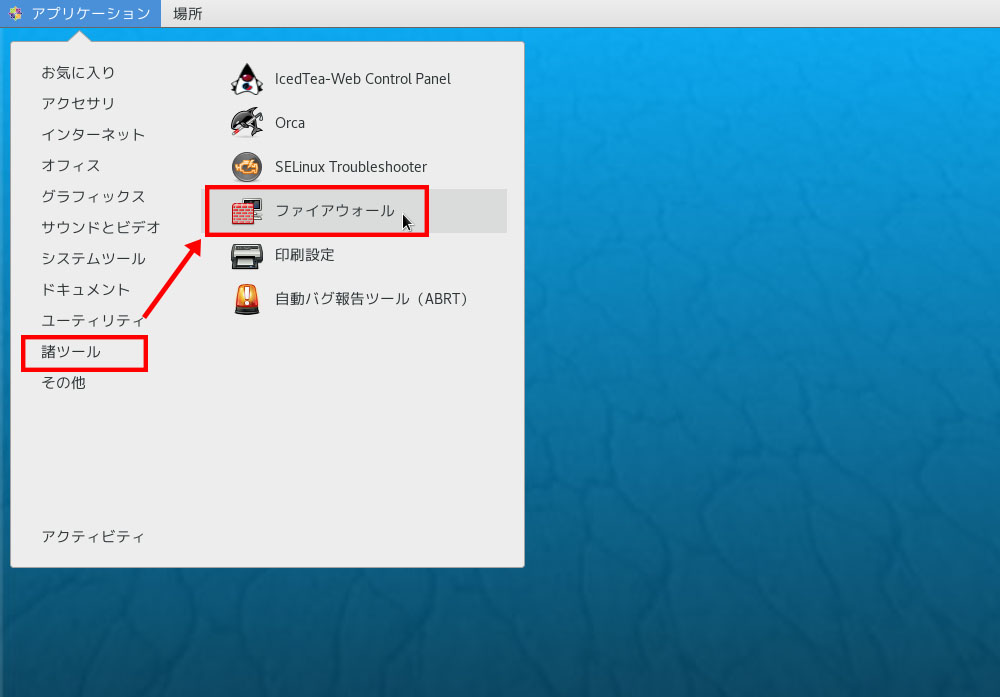

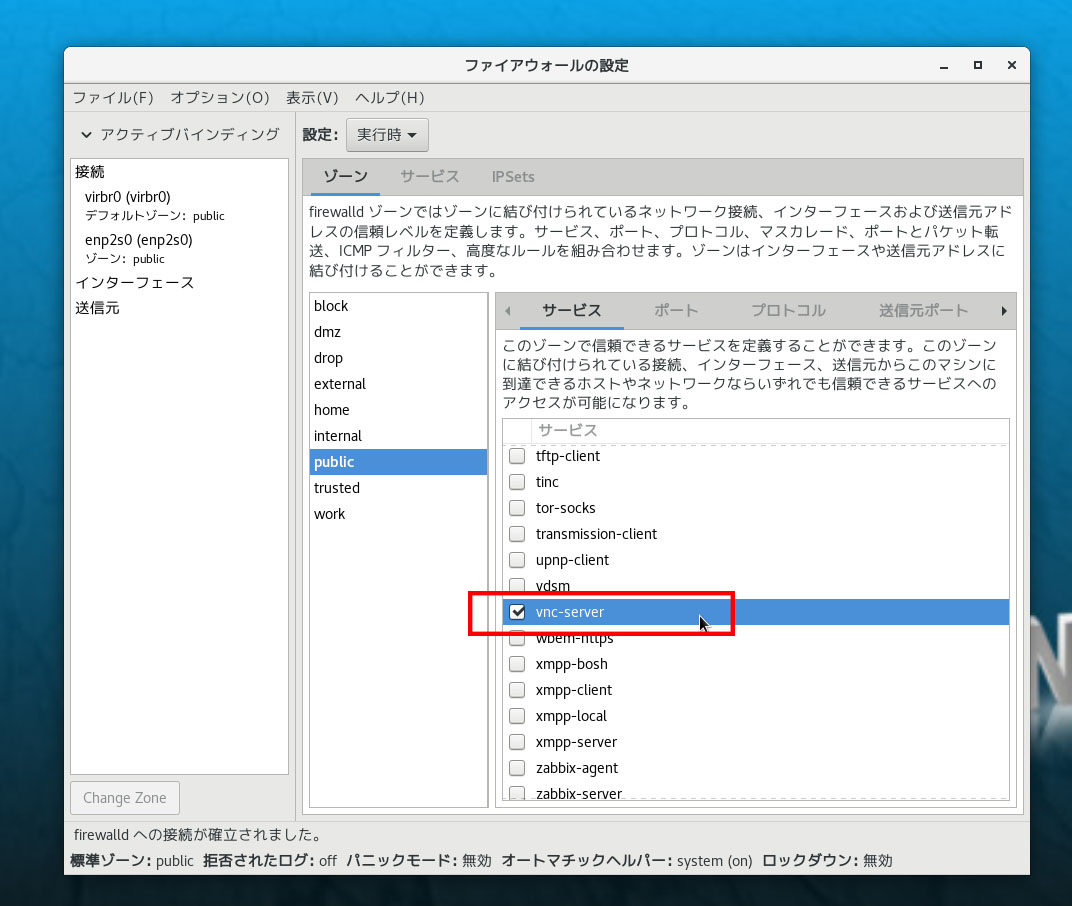

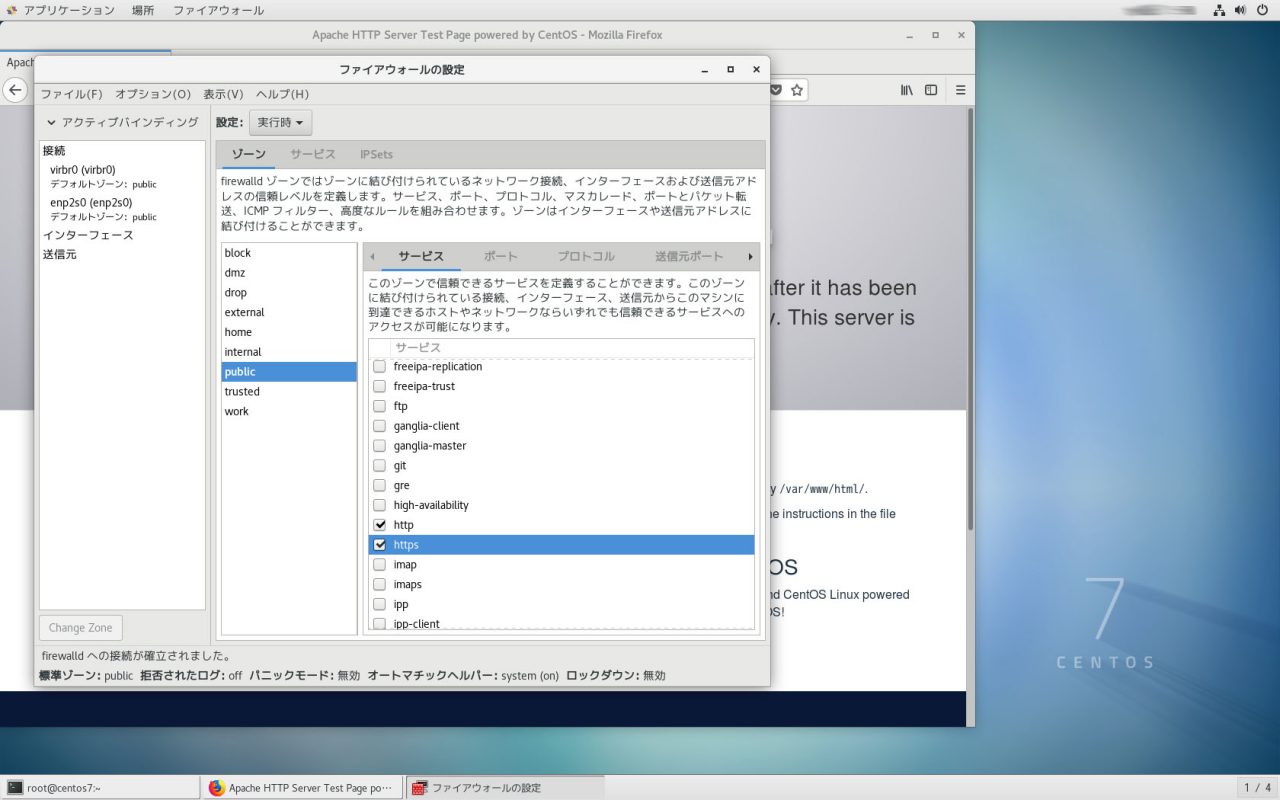

中が見えないとなると、sambaの設定や、ファイアウォールの設定、SElinuxの設定等をもう一度チェックします。

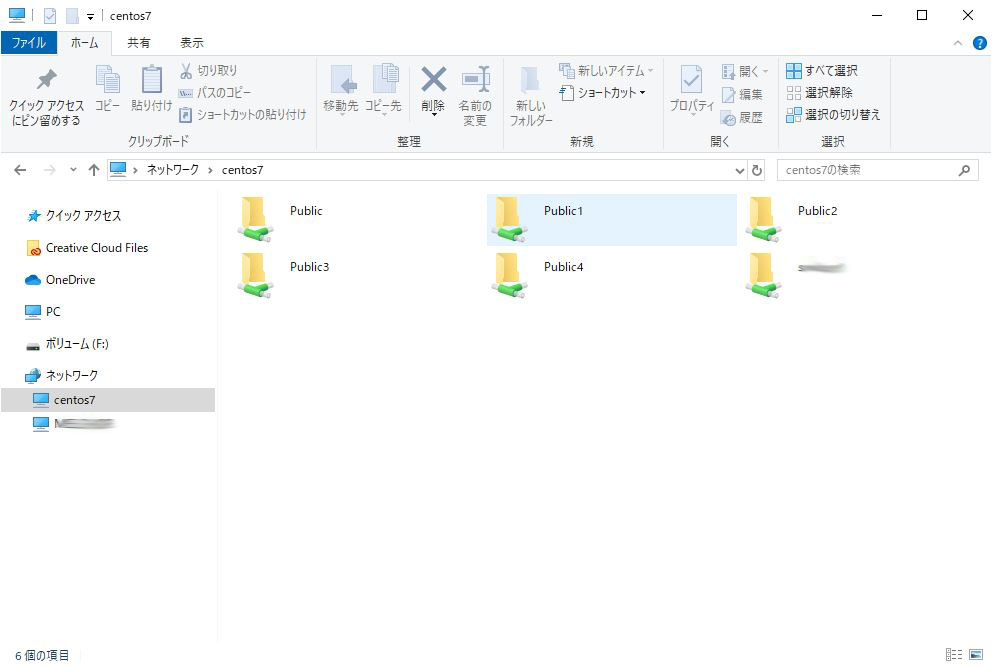

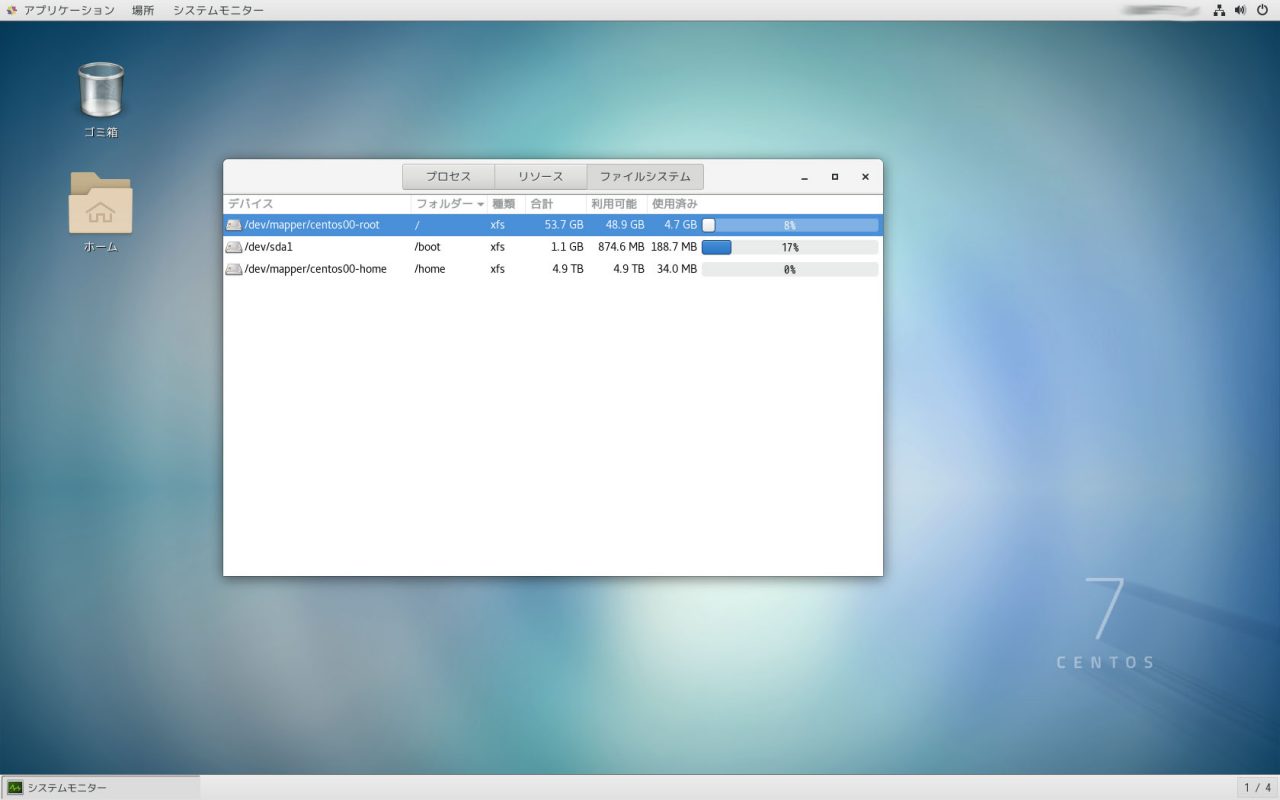

動作が安定してくると、NASに付けた名前でもアクセスできます。ネットワークに表示されるようになります。さらに、HDDをマウントしてpublicフォルダーを追加設定するとこのように見えてきます。