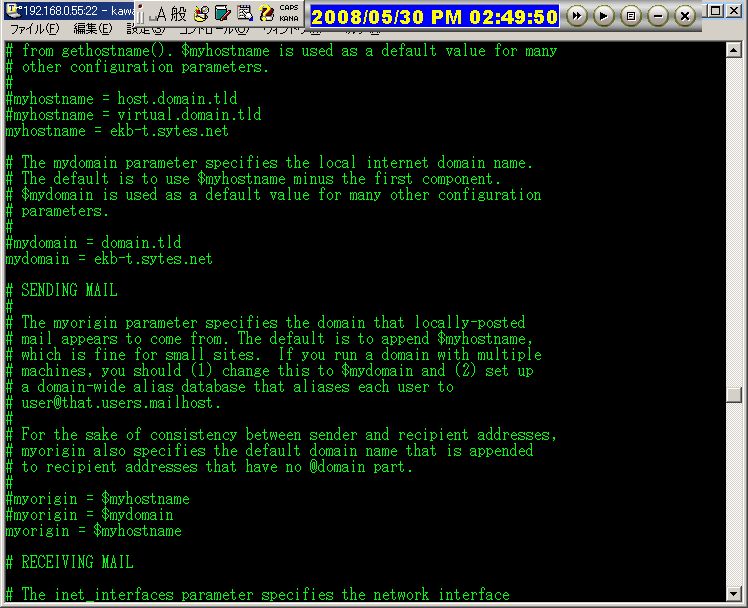

メールサーバの構築その2 ○メール配信設定 1.Courier-IMAPのインストール VineLinuxの場合POPサーバーが標準ではインストールされないので、このままではサーバーにメールが届いてもパソコンに取り込むこ … “メールサーバの構築その2” の続きを読む

メールサーバの構築その2

○メール配信設定

1.Courier-IMAPのインストール

VineLinuxの場合POPサーバーが標準ではインストールされないので、このままではサーバーにメールが届いてもパソコンに取り込むことができない。

そこで、Courier-IMAPをインストールする。メール配信用サーバはPOP方式が使われることが多いが、POP方式だと、メールを受信するパソコンから、メールの受信操作を行わないと、メールは届かない。これは、その昔、ダイアルアップでインターネットに接続していた頃、メールを常時接続していなくとも送られてきたメールを受信できるように開発されたしくみだからだ。

現在、ほとんどの場合常時接続となり、メールサーバとは、当然LAN接続されていると思うので、IMPA方式のサーバとする。この方式だと、メールサーバ内のメールのフォルダーを直接いつでも見ることができるので、便利が良い。

まずは、apt-getでインストール。

# apt-get install courier-imap

2.メールボックスの準備

もうすでに、作成済のユーザにメールを配信するためには、メールボックスを準備する必要がる。

各、ユーザでログインして、

$ cd ~ <-ホームディレクトリに移動する

$ /usr/sbin/maildirmake Maildir <-メールボックスを作成する

また、メールのみのユーザを今後作成していく場合や、通常にユーザを作成する場合、いつもこの作業をしていると大変なので、ユーザを追加するとき自動で、メールボックスも作成されるようにしておく。

また、スーパーユーザになって

# /usr/sbin/maildirmake /etc/skel/Maildir

/etc/skelディレクトリの中身は、新規ユーザーを作成するときにそのホームディレクトリへコピーされる。

3.メールアカウントの準備

最初に確認した、エイリアス以外のメールアカウントを作成する場合は、通常、サーバにログインできるユーザを作成すれば、それが自動的にメールアカウントとなる。しかし、メールの受信のみ必要で、サーバへログイン必要ない場合

例えば、infoというメールアカウントを作成したければ。

/usr/sbin/useradd -s /sbin/nologin info

とする。これで、必要なメールアカウントを作成する。

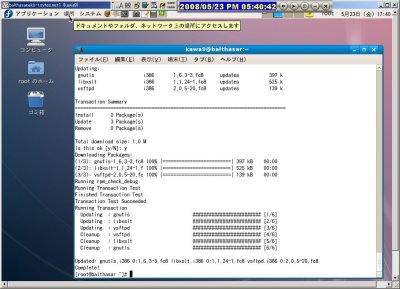

4.Courier-IMAPの起動

準備が整ったら、Courier-IMAPを起動する。

# /sbin/service courier-imap start

# /sbin/service courier-authlib start

そして、メールを受信するにはMXレコードの設定が必要なので、

DNSサーバを稼動させているときは、MXレコードを設定する。また、プロバイダのDNSを使用しているときは、MXレコードの設定を行うよう、プロバイダの設定を行う。ダイナミックDNSを使用しているときは、DDNS提供のHPから設定する。

これで、設定は終了。プロバイダのメールやフリーのwebメールなどと、メールの送受信を試してみる。もちろん、メールの送受信を行うパソコンで、メーラの設定を行う。その際、メールの受信メールサーバの設定でPOP3でなくIMAPに設定する。