○ VNCサーバの起動

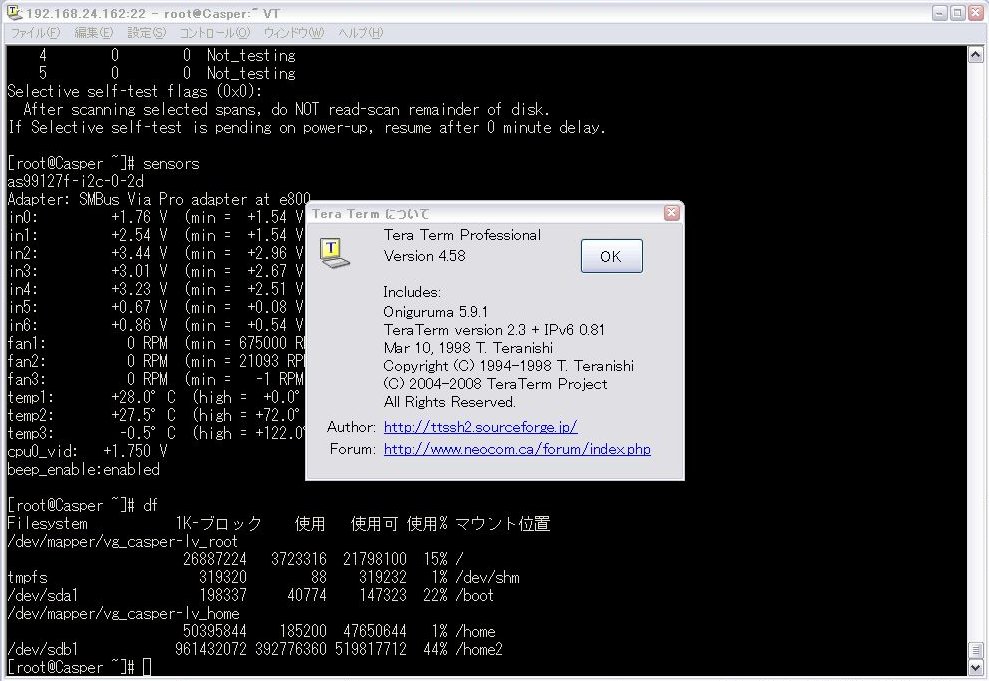

LAN内のリモートから、操作をしたいときは、まずはSSH経由のTera Termでやっている。

しかし、GUIも便利なので、VNCサーバを起動させ、リモートからはVNCビュアーで接続する。

Windows用のVNCはRealVNCからダウンロードする。そして、接続するWindowsに入れておく。VNCビュアーはリモートへ接続する場合に使用するが、VNCサーバもWindows用がある。これを入れるとWindows同士でも接続できる。これも便利。

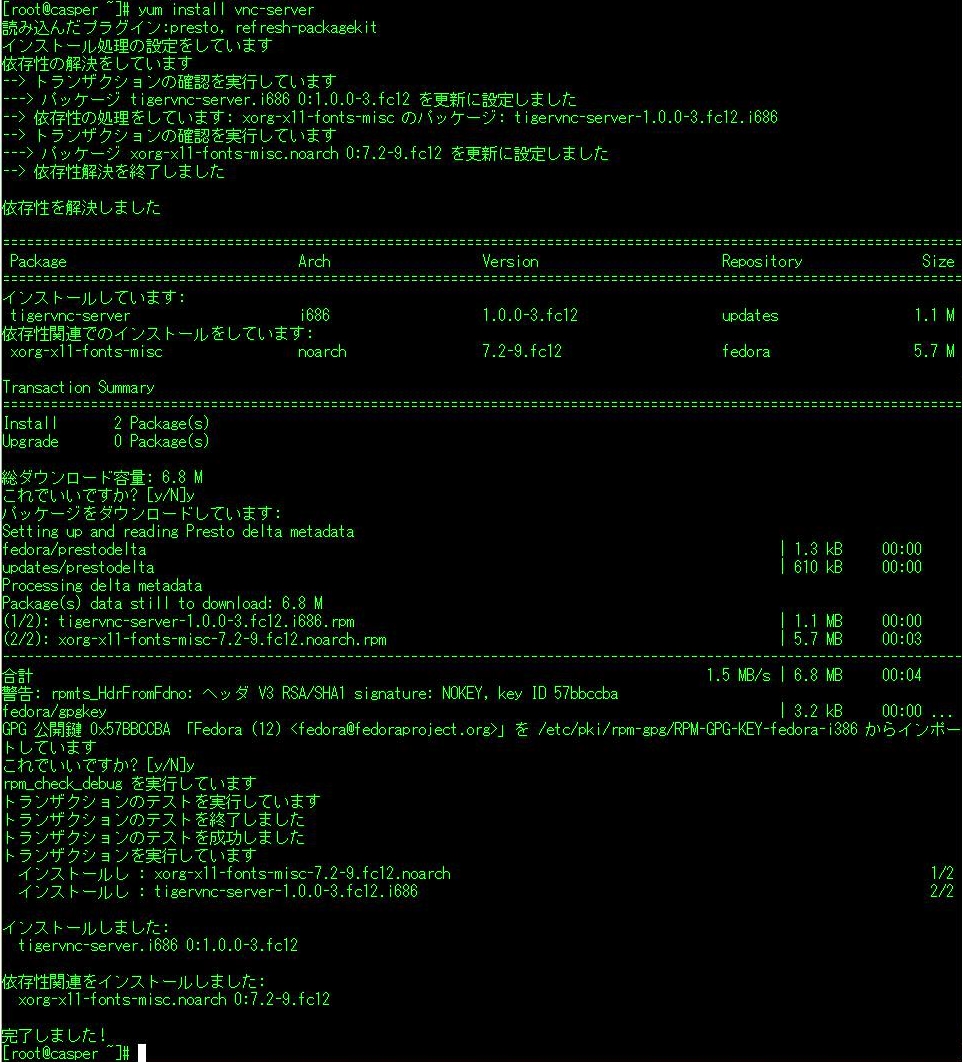

Fedoraでは、yumでインストールする。

# yum install vnc-server

以前とは、名前が変わって、tigervnc-serverという名前になっているようだ。

そして、インストールが終わったら、VNCサーバを起動する。

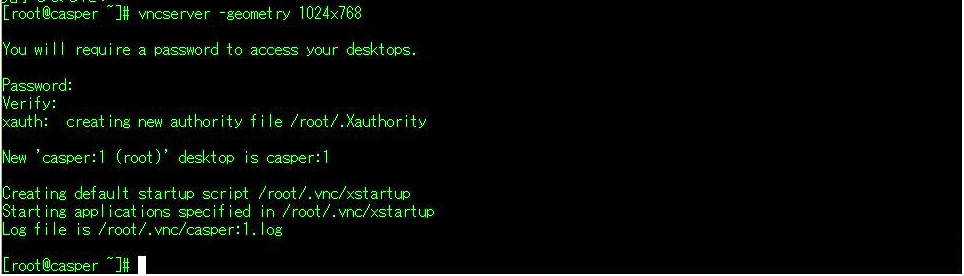

# vncserver -geometry 1024×768

この1024x768というのは、ビュアーの画面の大きさ。最近の液晶モニタはHD並みの解像度があるものも多いので、この位の大きさでも丁度いい感じだ。以前は800x600でやっていたが、この場合は結構そうさがしにくかった。起動させると、パスワードを聞いてい来るので、VNCサーバ用にパスワードを設定する。

起動の様子

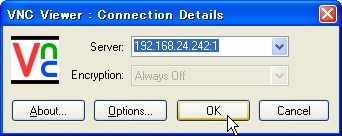

起動したら、リモート側からVNCビュアーを起動して、FedoraマシンのIPアドレスとディスプレイ番号(最初はたぶん:1でいい)を入力。

OKボタンをクリックすると、パスワードを聞いてくるので、先ほど設定したパスワードを入れる。

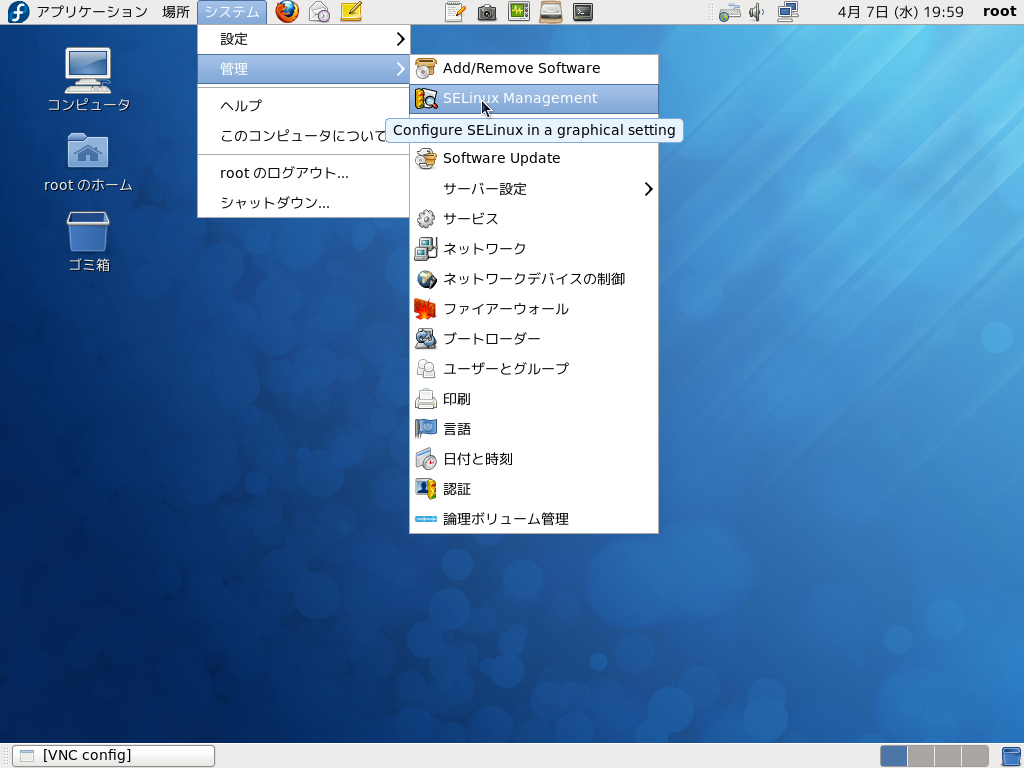

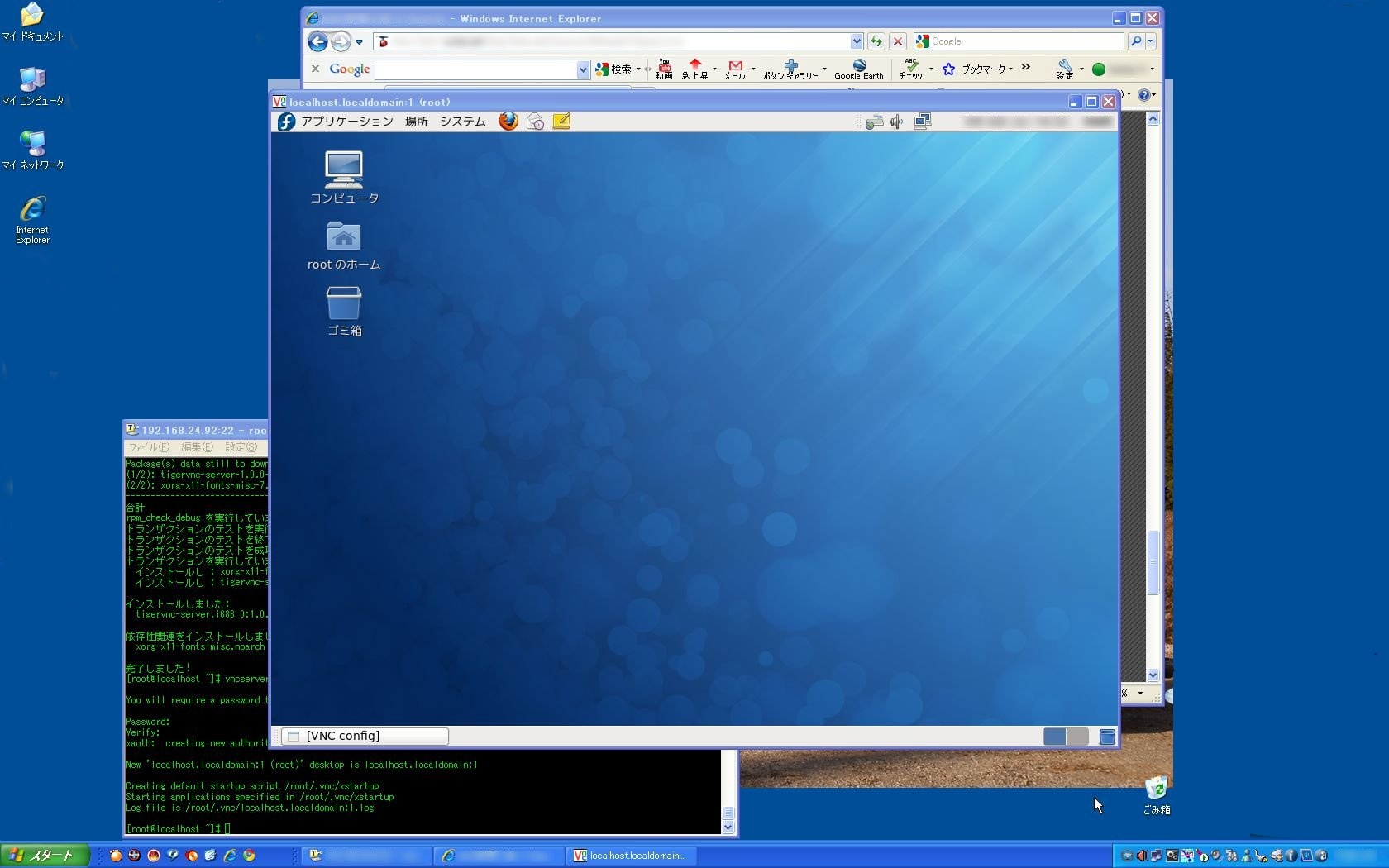

そうすると、Fedoraのディスクトップが見れる。

gigabitLANだと、操作も軽快で、直接操作しているのとさほどかわりない。

昔は、最初の起動時は、twmが起動して、Xの中ではもっとも軽いが、簡単な操作しか出来なかった。なので、gnomeを起動するよう、VNCの起動設定ファイル(/root/.vnc/xstartup)を下記の様に書き直さないといけなかった

#twm起動をコメントアウト

#twm &

#最終行にexecを追加

exec gnome-session

が、最近は書き直さなくとも、すぐにgnomeが起動するようになった。