○ HDDの増設

手持ちの1TBのHDDがあるので、これをつないで本格的なsambaのファイルサーバにしょうとした。玄人志向のSATARAID-PCI経由でつなぐと良いと思い、つないでみたらなんと認識しない。BIOS起動でSATARAIDのBIOSは起動しているが、HDDの型番が表示されて、そのまま先に進まない。HDDのせいかと思い銘柄をかえてみたがダメ。えーっという感じだ。ううむこれはSATARAIDが500GB超えるHDDは認識できないのかもしれない。べんりにつかえていたのになあと途方にくれることに...。

しかし、はたとひらめいた。USBで接続してみよう。SATAをUSB2.0に変換するボードがあったのだ。最近はあまり使っていないので、これを使ってみよう。マザボ(ASUSのCUV4X)はUSB1.1しか対応していないが、USB2.0のPCIカードを念のためつけていた。本来はバックアップに外付けHDDを接続しようと考えていた。これにつなげばいい。外も内もこの際関係ないや。USB2.0は転送速度は遅いが、Fedoraのシステム用には80GBのHDDをべつにつけておけば、あとはデータのみだからいいだろう。

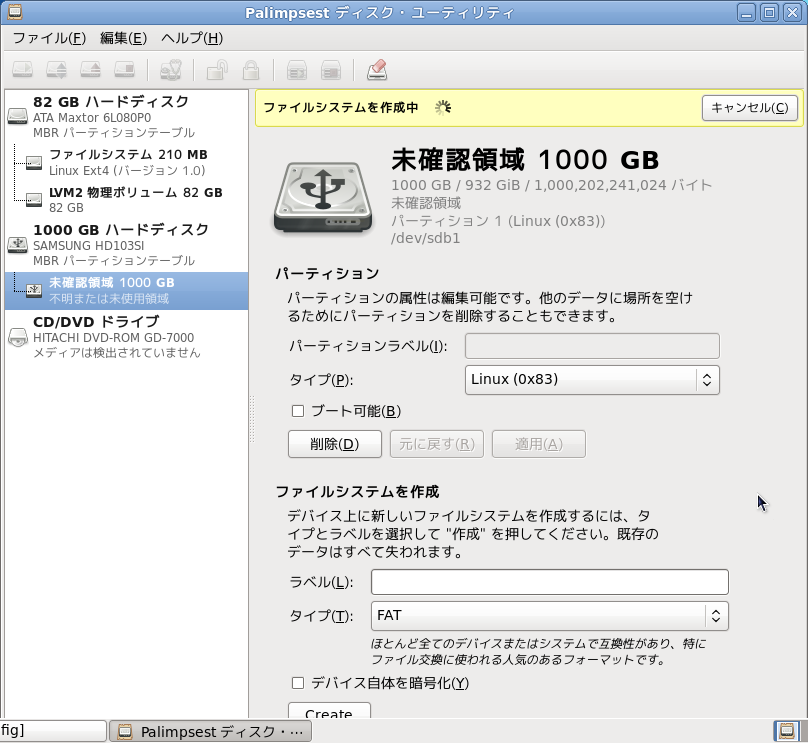

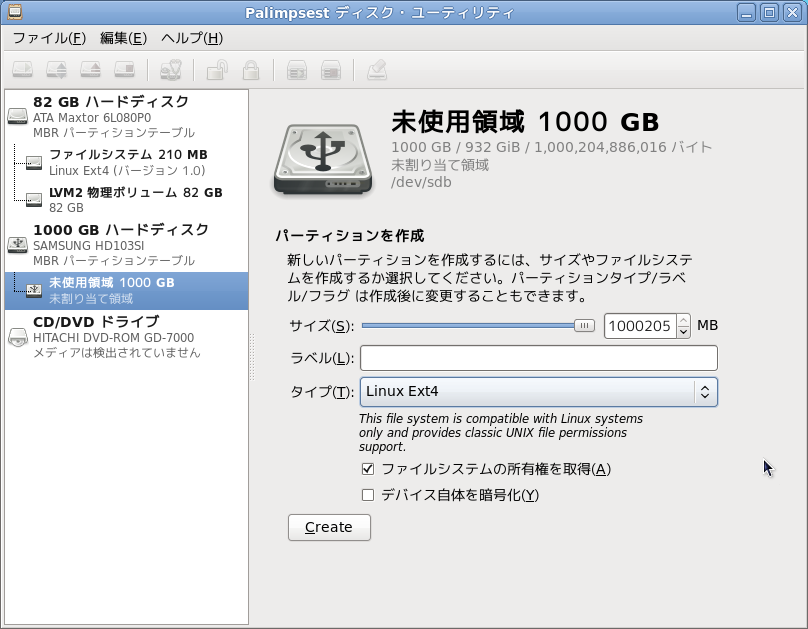

早速つないだら、やっぱりOK。問題は一気に解決。さっそくパーティションを作成したり、フォーマットしなくてはいけないが、コマンドラインからしてもいいが、今回GUIのPalimpsest ディスク・ユーティを使ってみた。

以前つかっていたものなので、パーティションをまず削除ボタンで削除。そして、新しいパーティションをEXT4で作成した。

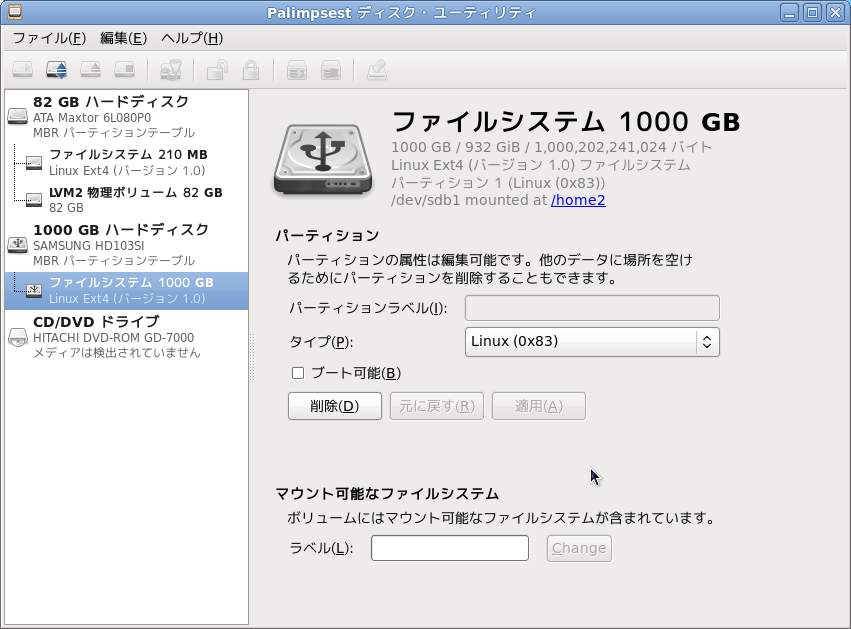

しばらくして、作業は終わったようなので、上に並んでいるボタンでマウントしてみたら。OK。

このままマウントしてもいいのだが、なんだか/mediaとかゆうディレクトリに自動的にマウントされる。外付けHDDでバックアップしているときはこれでいいのだが、samba用のディレクトリを作り、データを保存させたいので、sambaの稼動と同期して、マウントさせればいいので、

マウントポイントを作成した。

ここからは、しかたがないのでコマンドラインから、mkdir で、/home2というディレクトリを作成。

そして、マウントのテスト、mountで、-t ext4 /dev/sdb1 /home2

dfで見てみると

Filesystem 1K-ブロック 使用 使用可 使用% マウント位置

/dev/mapper/vg_casper-lv_root

26887224 3640860 21880556 15%

tmpfs 319324 88 319236 1%

/dev/shm

/dev/sda1 198337 23473 164624 13%

/boot

/dev/mapper/vg_casper-lv_home

50395844 185200 47650644 1% /home

/dev/sdb1 961432072 2019996 910574076 1% /home2

なんかうまくいっているみたい。

なので、samba起動と、マウントを行うスクリプトを書いてみた。

これでマウントと同時にsambaも稼動、webサーバもついでに稼動する。

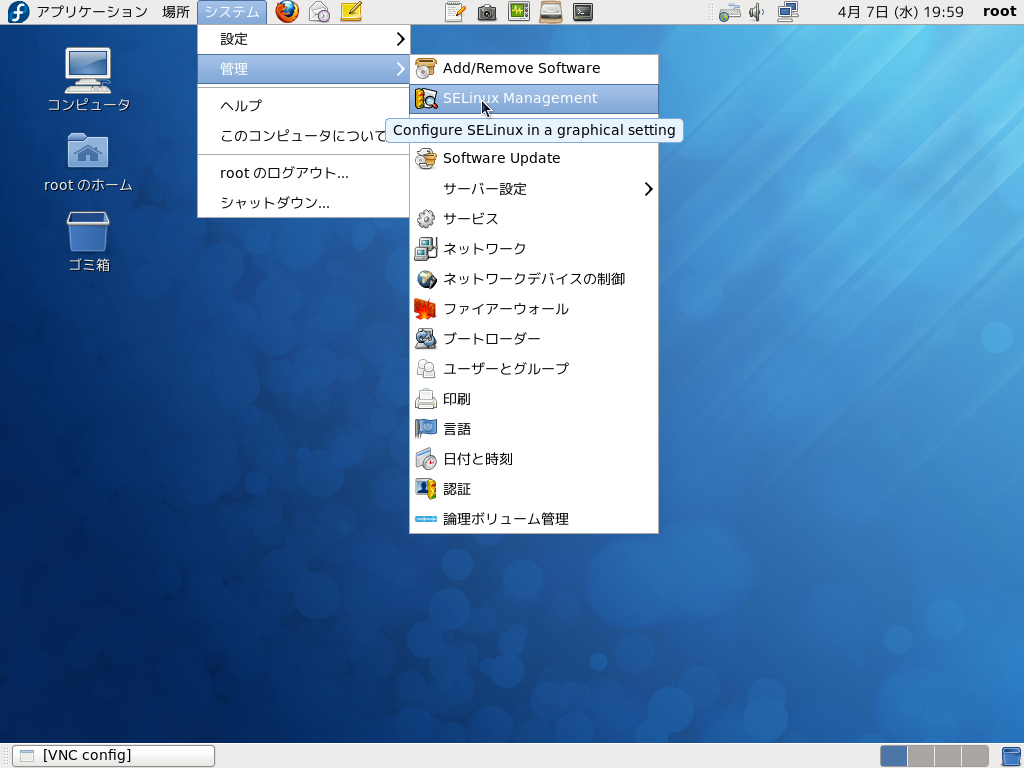

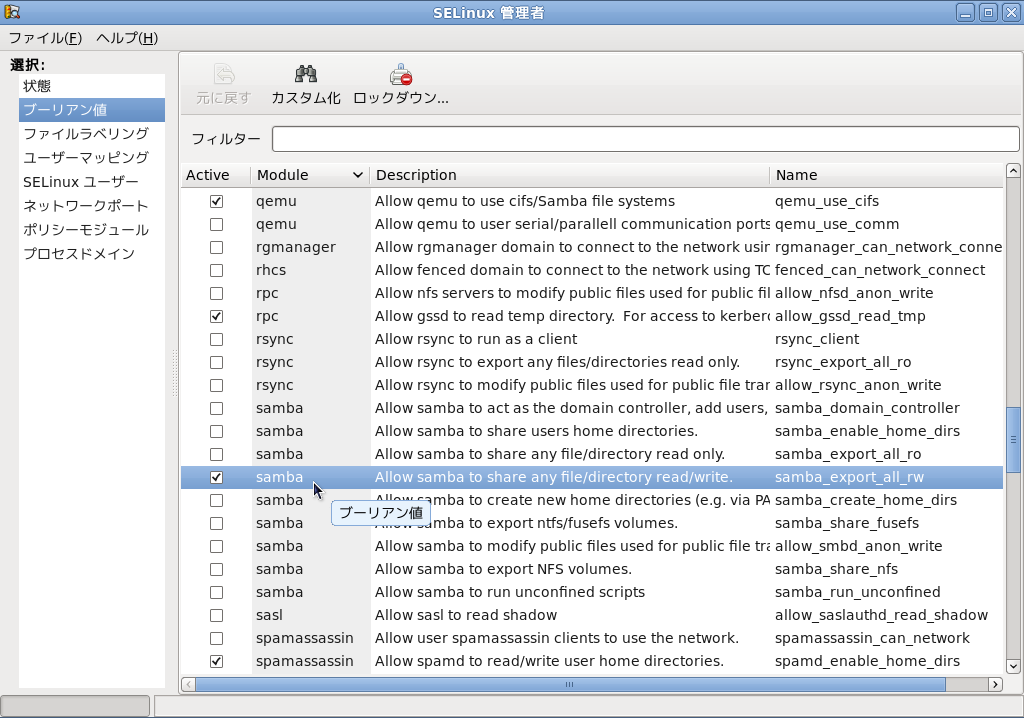

■samba用のSELinuxの設定は、これもGUIの設定ツールSELinux Manegementで行った。

左側のブーリアン値をクリックして、右に表示されるModuleで、samba Allow samba to share any file/directry read/write.にチェックを入れる。

設定の反映にはしばらくかかるので待つ。ここらへんは、GUIツールの悲しさだな。コマンドラインからだとすぐ終わるものでも、GUIでやるとなんだか時間のかかるものもある。