東芝dynabook AX/57A を復活させた。2年半位立ち上げていなかった。

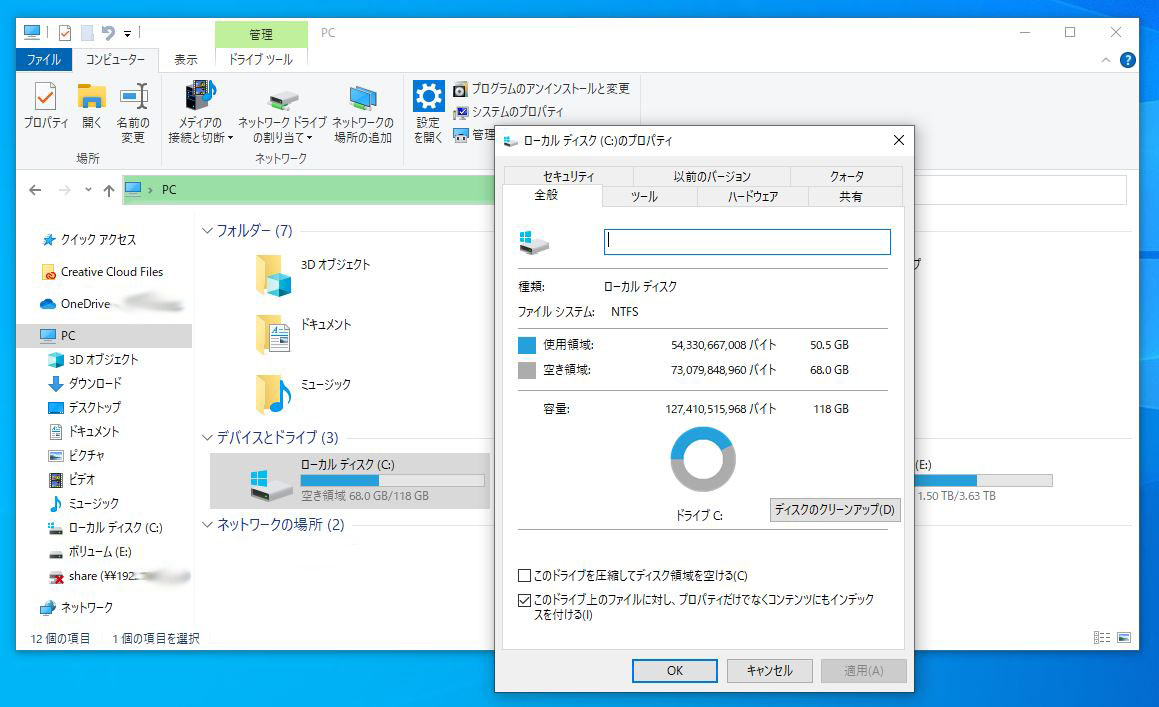

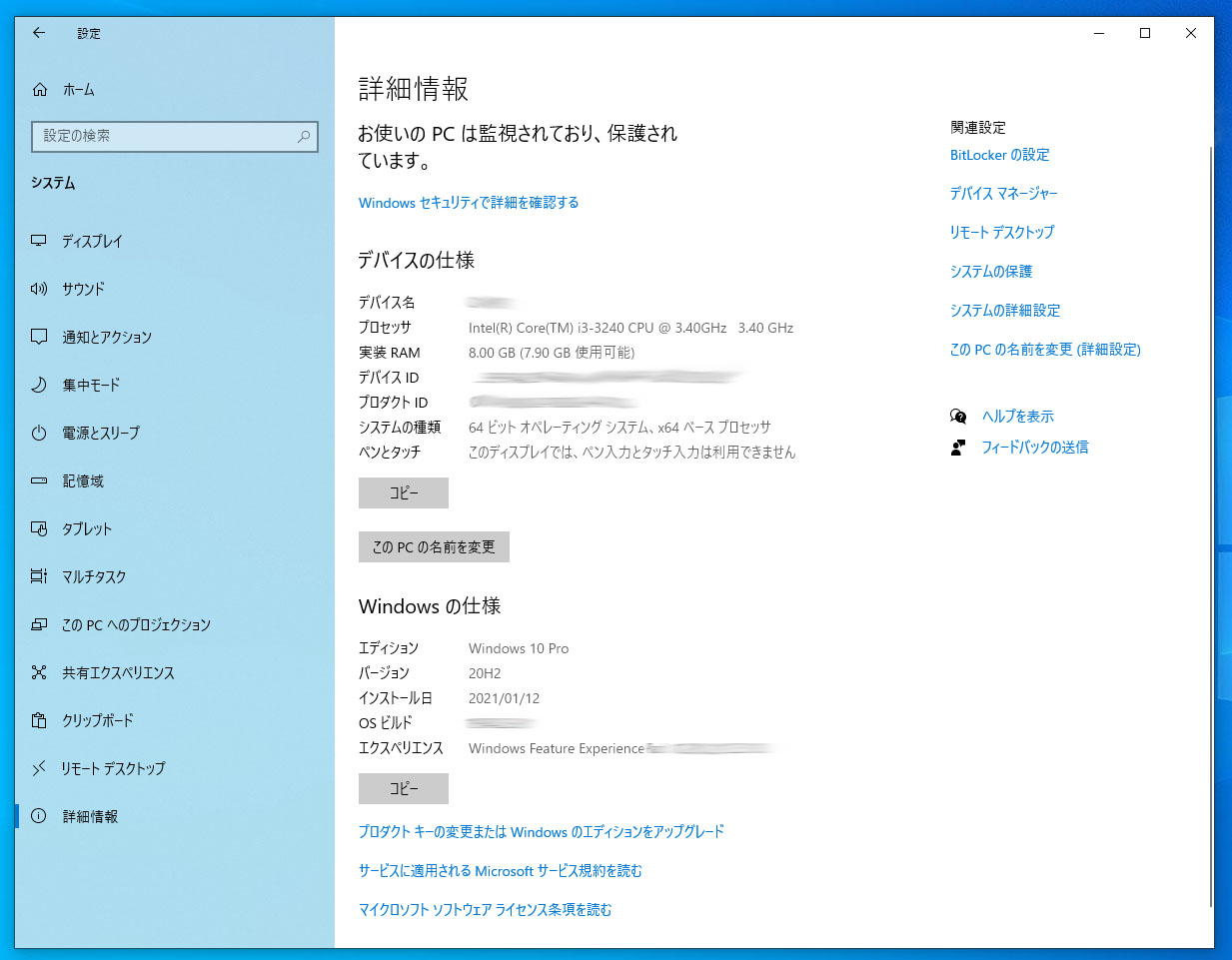

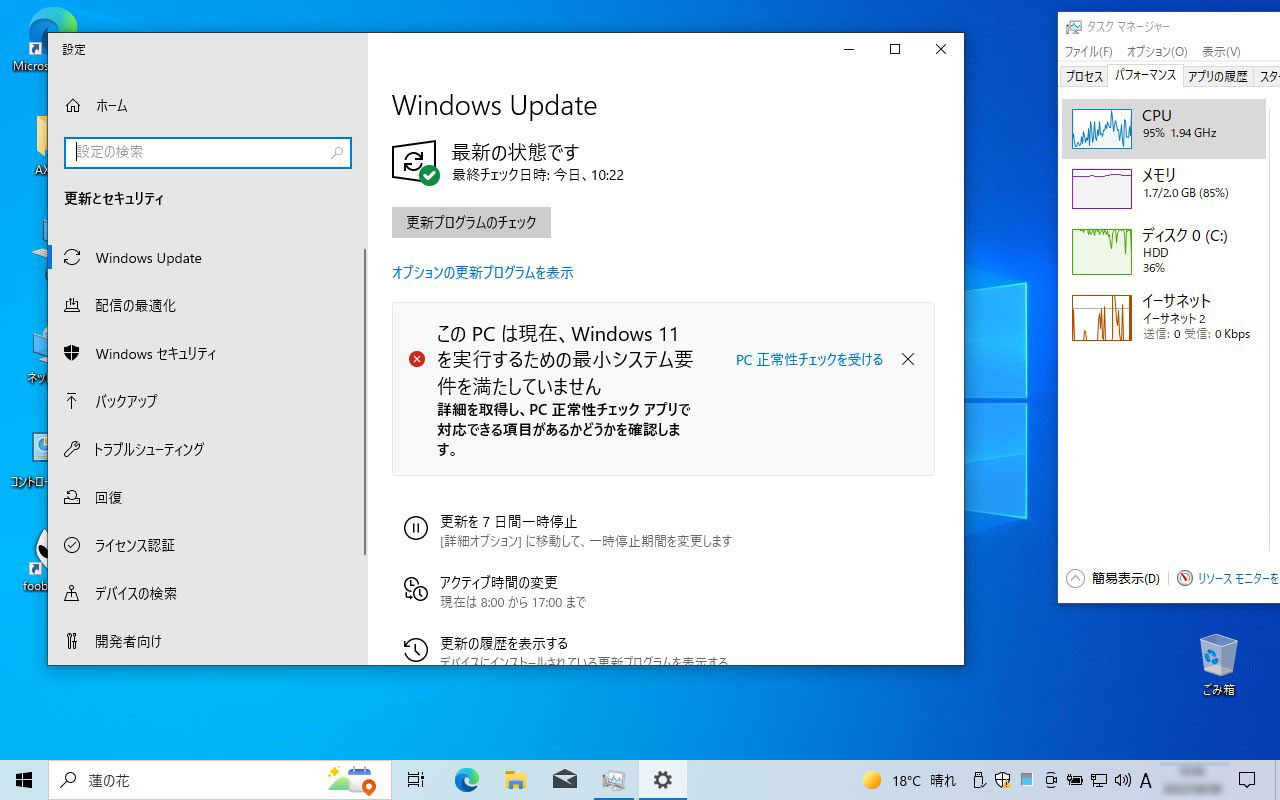

Windows10の21H1を入れておいた。当然Windows11は無理。2025年10月ころまでは使えるという話で、それまで動くかどうかもわからんので。もしまだ動いていたら、Windows10のあとはUbuntuでも入れよう。

まあちょっとおそいが、使えんこともない。

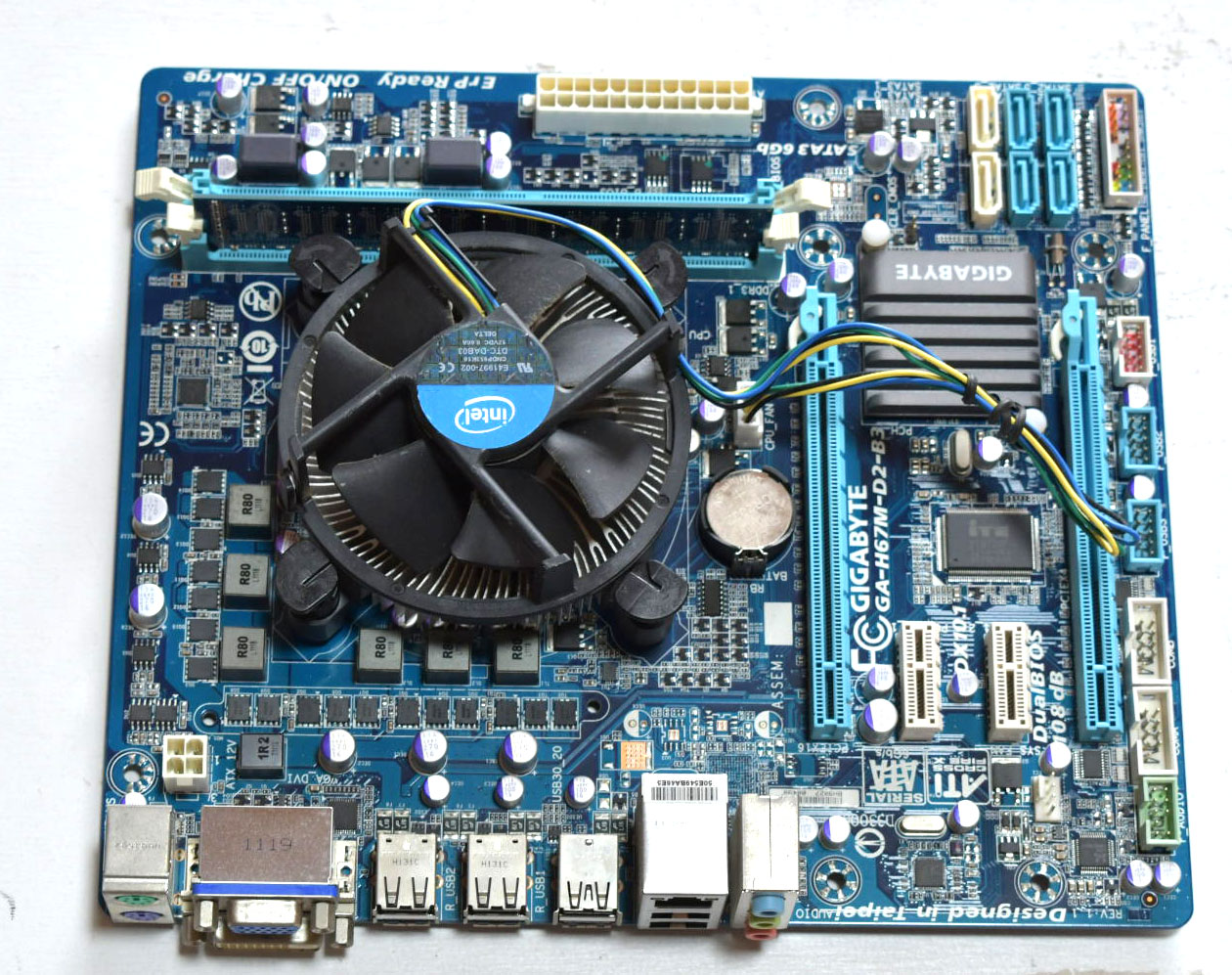

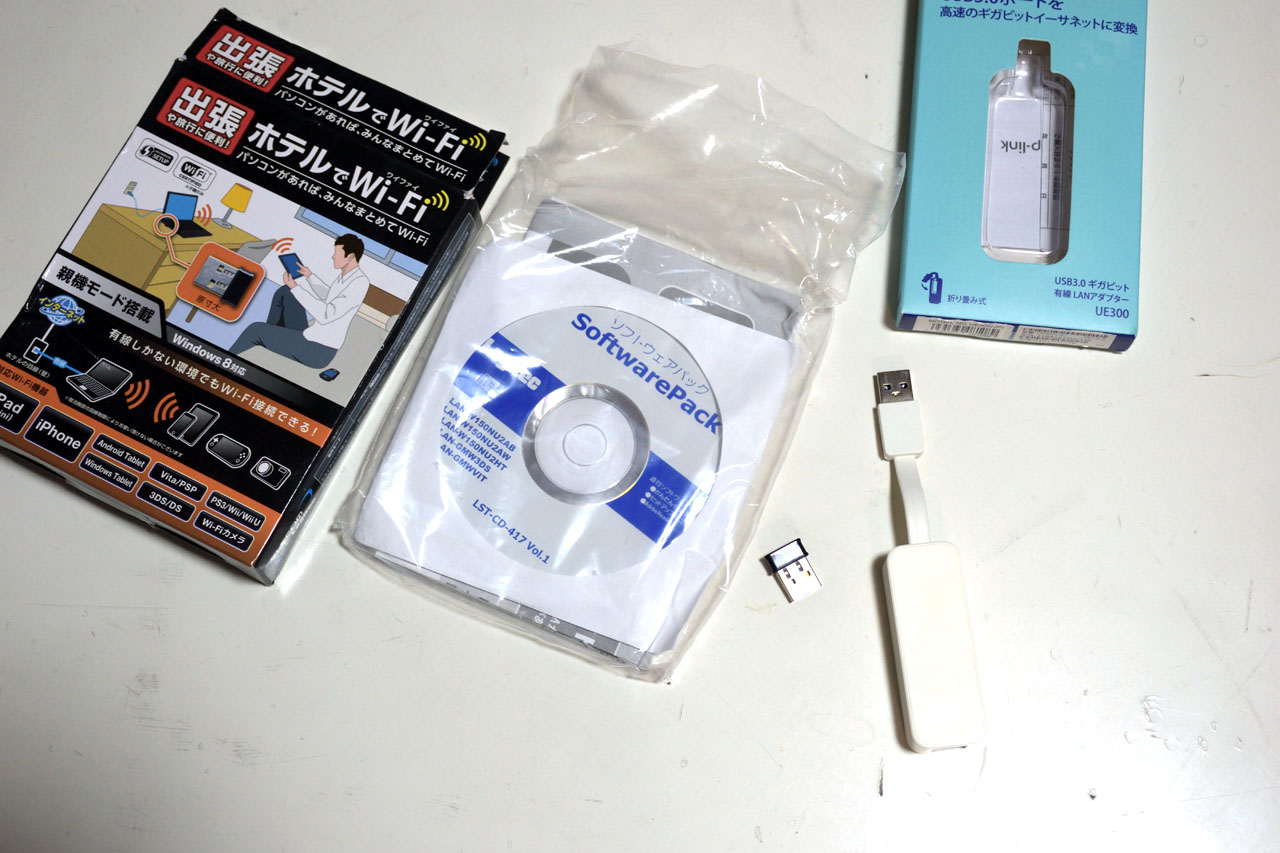

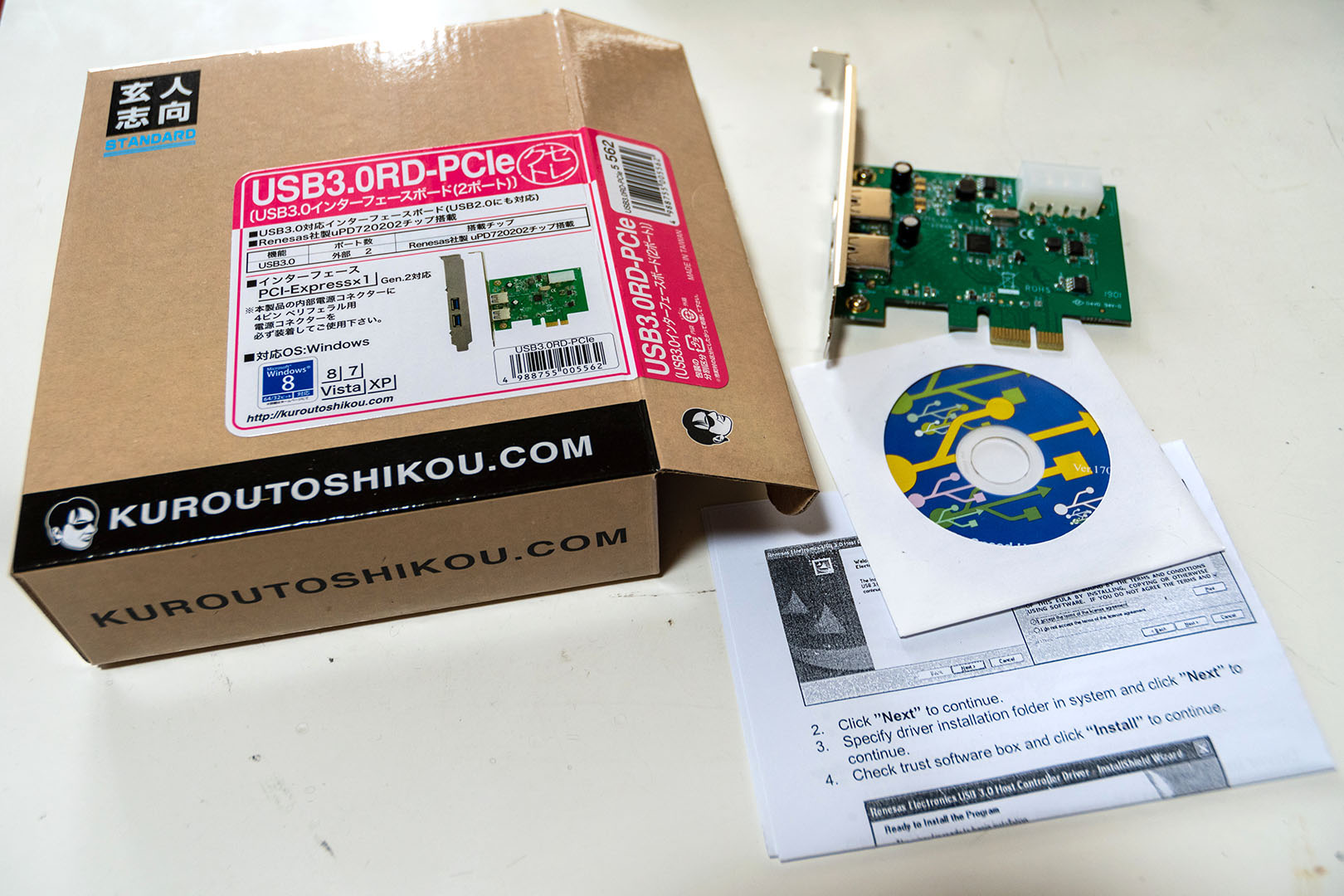

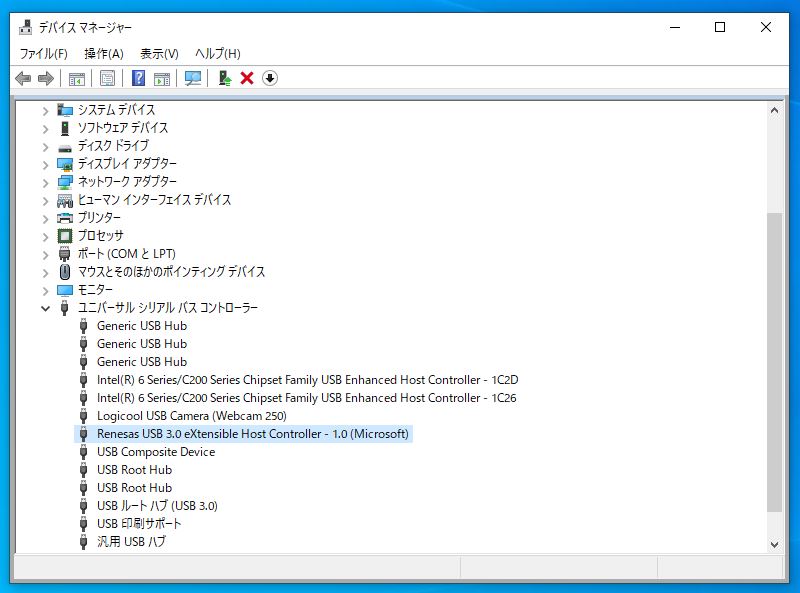

こいつは、有線LANが100Mのインテルのチップが入っているがもうドライバーが提供されておらず、認識しない。なので、tp-linkのUE300をつけて有線LANにつなげている。またWiFiも規格が古いので遅いので、LogitecのLAN-W150NU2HTをつけている。昔Linuxを入れてルータとして設定していた時この2つをそろえた。

WiFiはLogitecのLAN-W150NU2HT、有線LANはtp-linkのUE300をつけている。USB2.0端子につける。UE300はUSB3.0対応だけれとも、本体は2.0なのでスピードは落ちる。

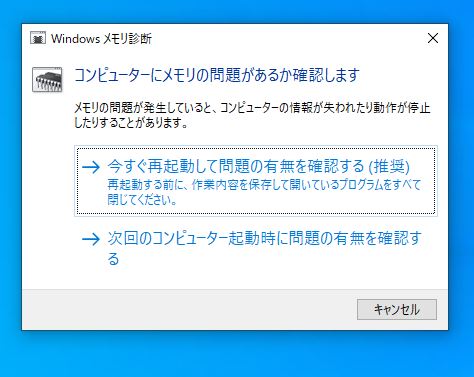

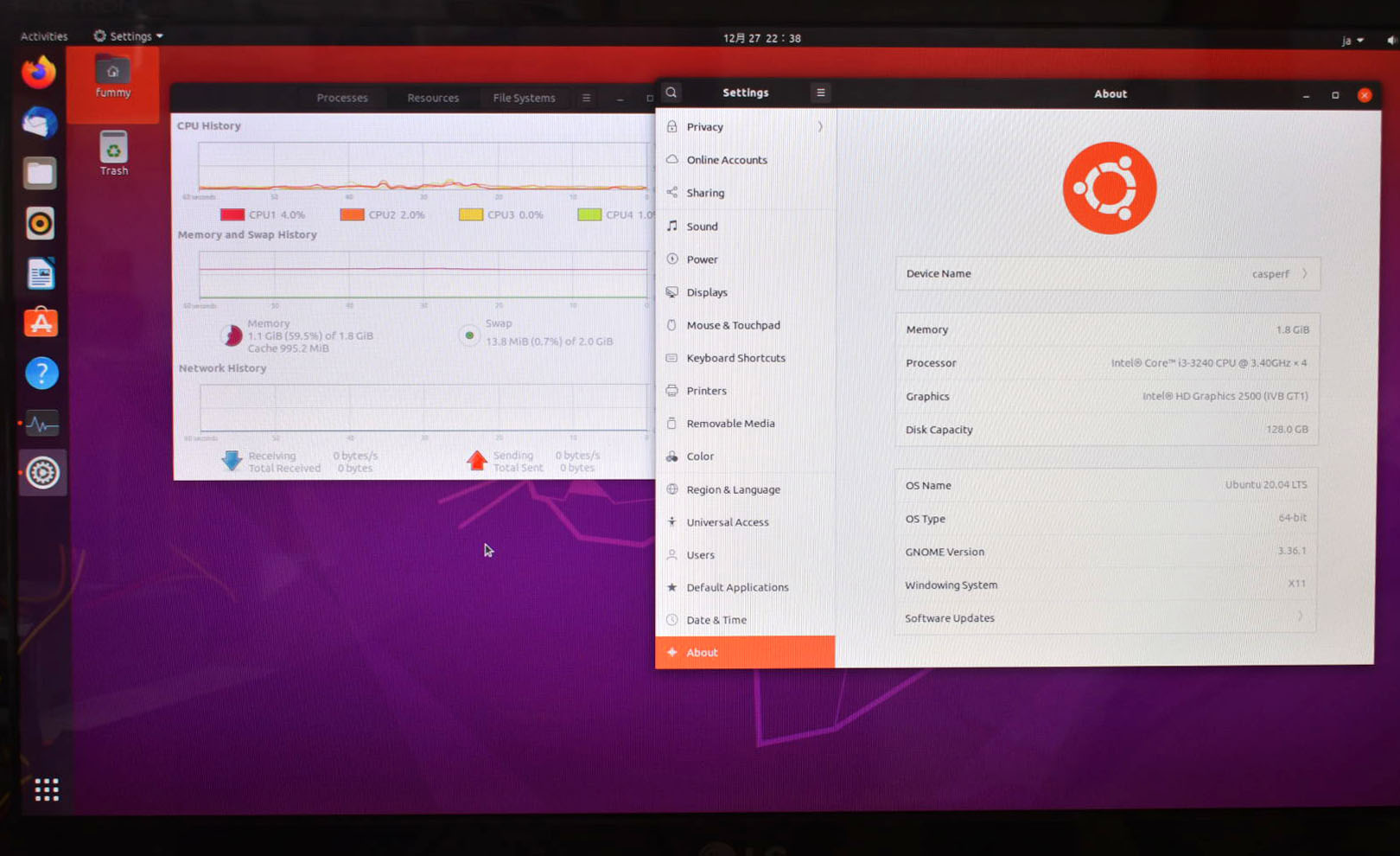

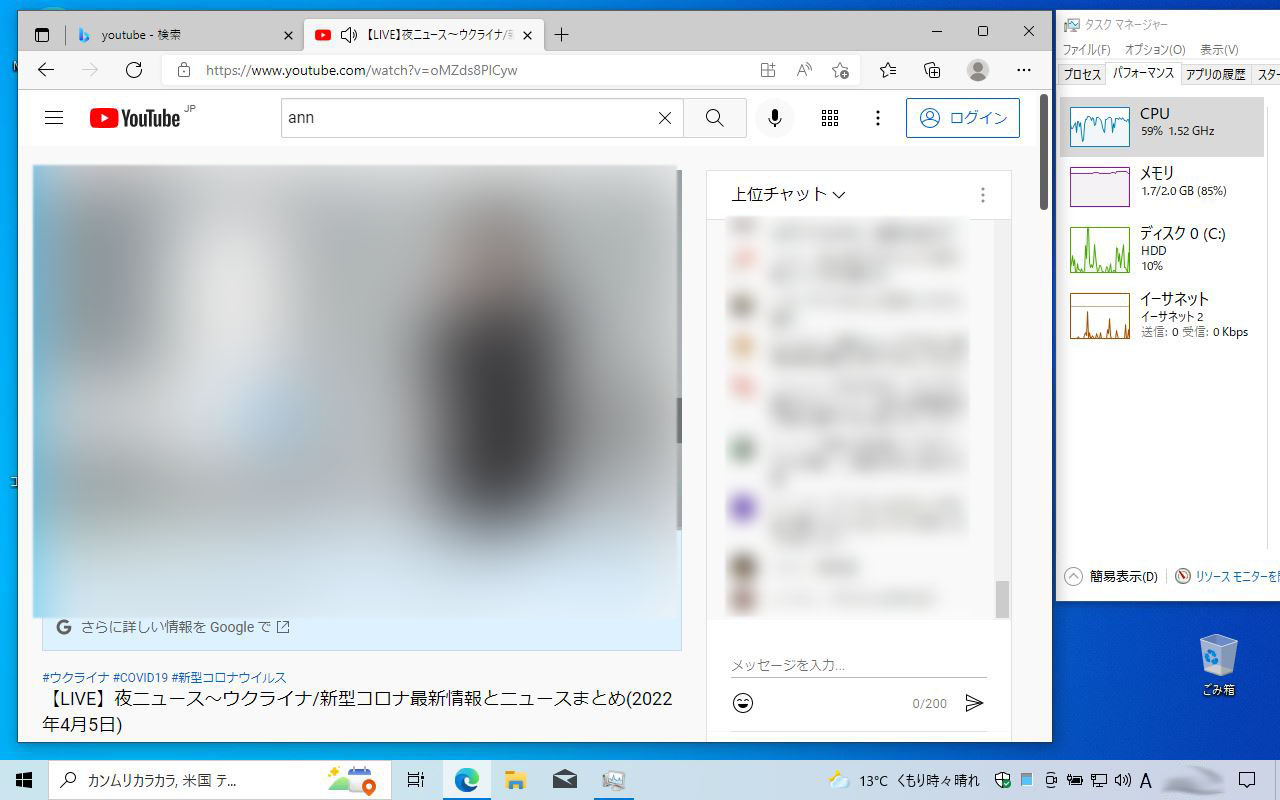

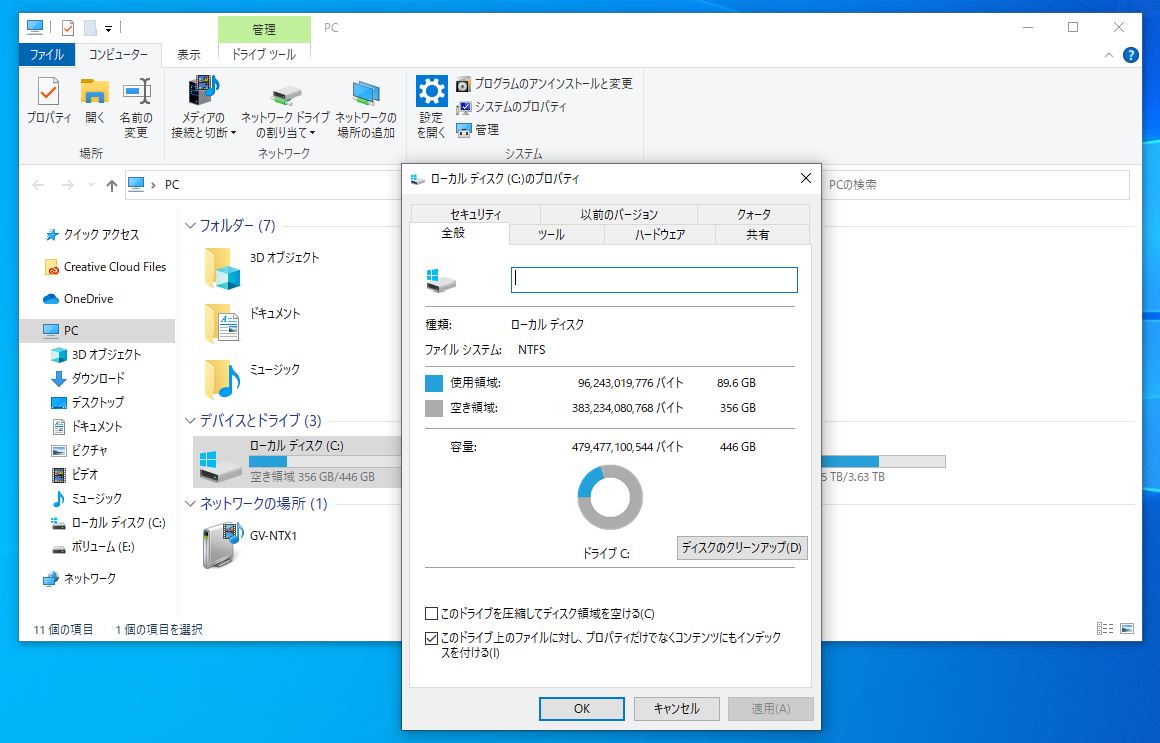

メモリーがチップセットの制限で2GBまでしかダメなので、起動してももうメモリー60-70%は使用済み。youtubeも見れるがちときつい。まあ使えないこともないので、このまま使っていこう。

youtubeはなんとか見れる。しかしメモリーは85%も食ってしまっている。

CPUはCore2 T7200 メモリーは2GB

当然Windows11は無理

昔、Windows Vistaで使っていた時。10年ほど前?!Vistaだと結構使えていた。

#dynabook #東芝 #AX/57A #Windows10 #WindowsVista #Core2T7200 #LAN-W150NU2HT #tp-linkUE300

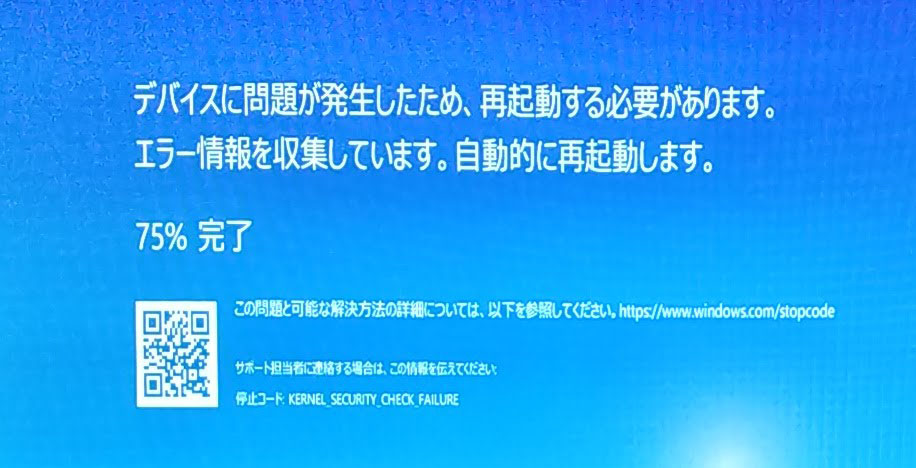

KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE

KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE

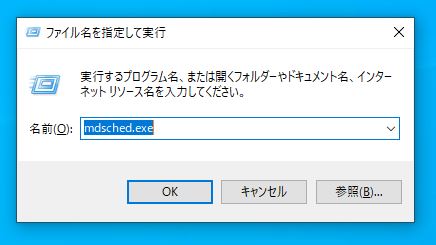

mdsched.exe

mdsched.exe