明治7年創業の長崎次郎書店の前を通過する1200形市電。

DellのノートPC、Inspiron N5050、最近やはり遅く感じ始めた。特にExcelやWordとかの起動が遅い。タスクマネジャーで調べてみると、 「Runtime Broker」 とか、 「Windows Modules Installer Worker」 とかがCPUやHDDのアクセスを頻繁に行ってそれで遅いようだ。デスクトップPCをSSD化した時もSSD化後はこういったことが嘘のように消えてなくなったので、ノートPCもSSD化することにした。SSDはどれにするか悩んだが、デスクトップPCの時の「Apacer AS340 PANTHER SATA III SSD 480GB」でも良かったが、「CRUCIAL クルーシャル CT480BX500SSD1 内蔵SSD Client SSD [2.5インチ /480GB]」というものにした。Apacerより600円程高いが、「Acronis True Image」や「Crucial Storage Executive」がついている。その分お得かなと思ったしだい。

使用したSSDはこれ。

さて、入替作業はDellのHPに行くと各機種のマニュアルが完備しているので、それを見ながら行うといい。 まず、バッテリーをはずす。

次にキーボードをはずす。これはキーボード上ふちの4か所の押さえを上側にずらしながら外して、キーボードを浮かせてゆくとと取れる。

次にキーボードコネクタを外す。コネクタ上部の黒い留め金を上側に起こすと外れる。ここら辺は慎重にやらないと、特に古いPCでは経年変化によりコネクタ自体が割れたりするので注意が必要。

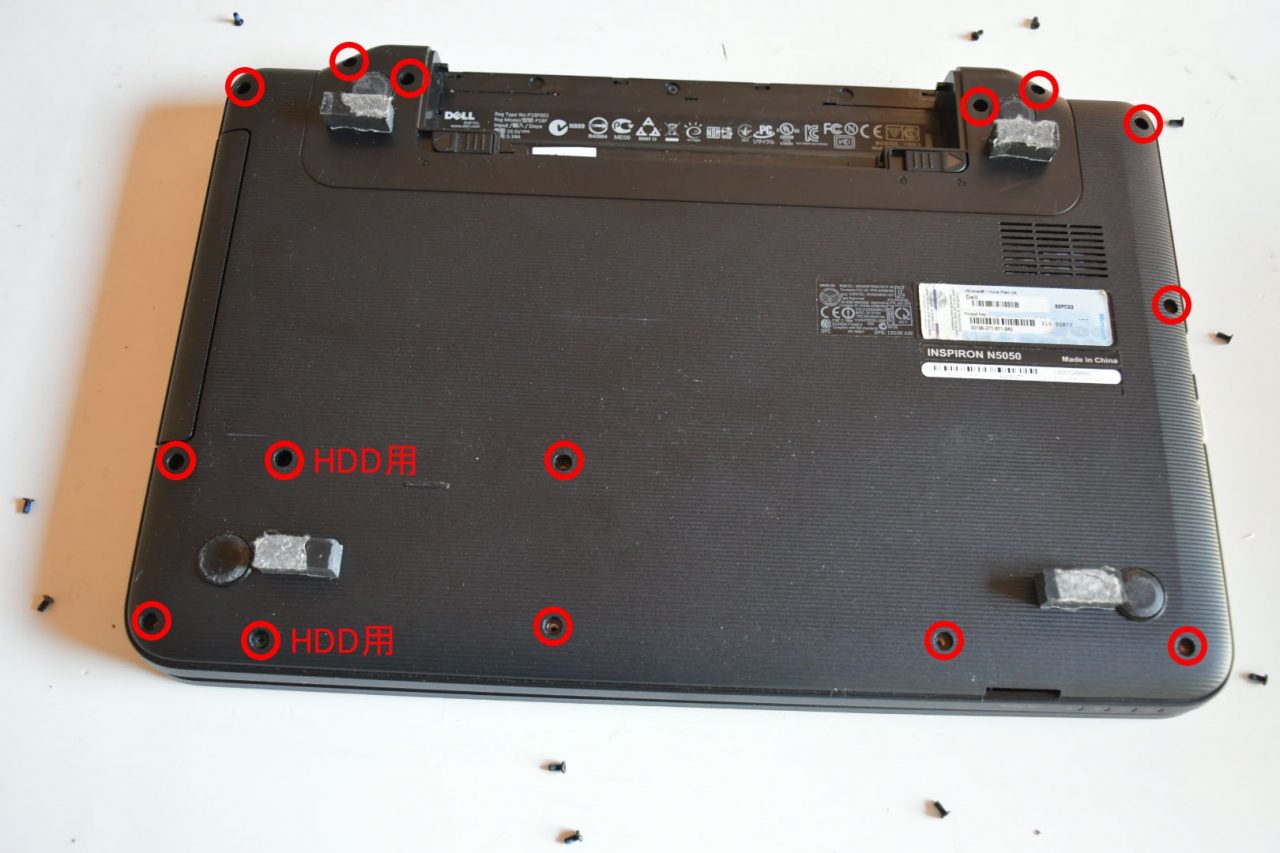

次に、パームレストを取り外す。そのため裏返して、パームレスト固定ねじ13本をはずす。また、HDDの固定ねじ2本も一緒にはずしておいてもいい。クーリーングをよくする為汚いゴム足を付けていますが、無視してください。

つづいて、裏返して今度はキーボードを外したあとのメモリーの近所のネジ2本を外す。

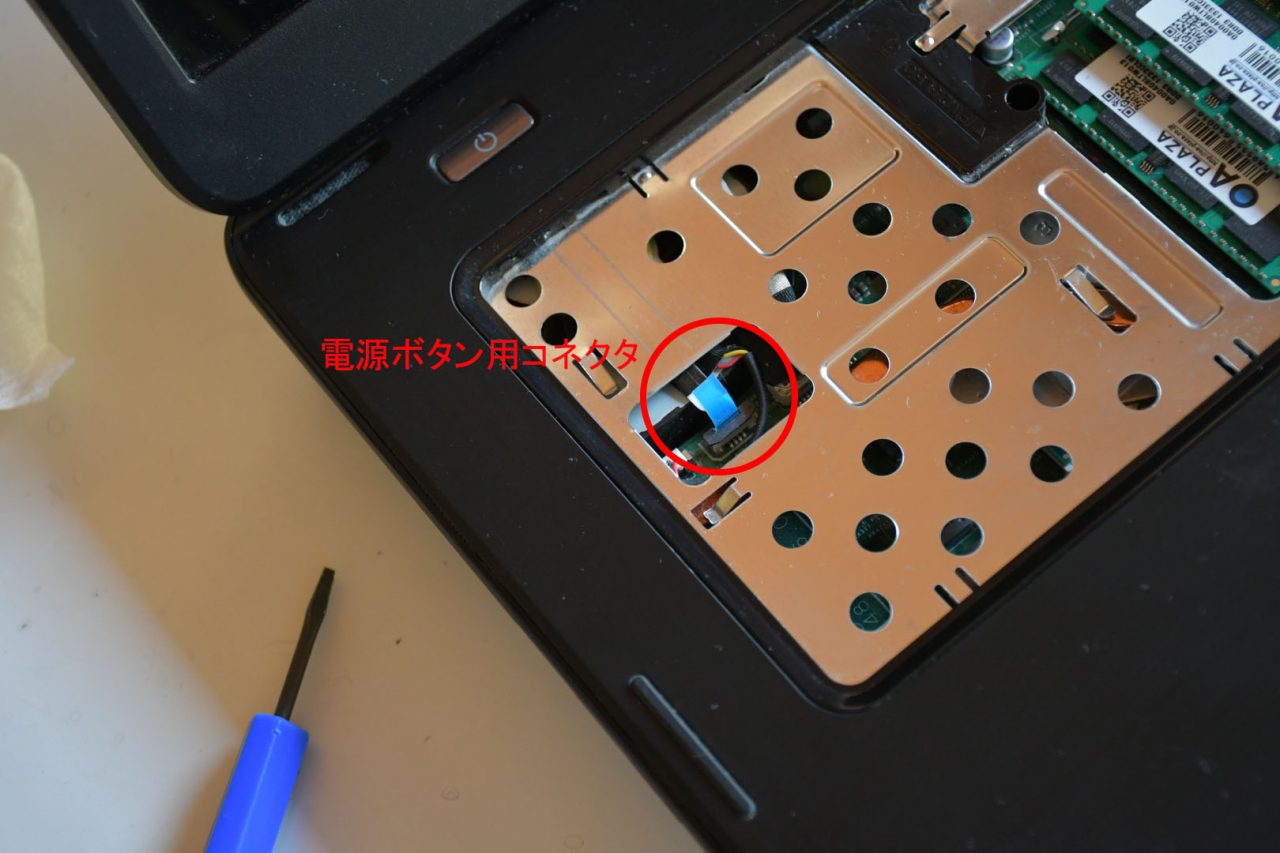

さらに、タッチパッドの配線用コネクタ、電源ボタン用コネクタをロックを外して、引っ張り上げて外してゆく。

これで、パームレストが取れるはずなので、タッチパッドのちょっと右のふちのあたりから、小さいマイナスドライバーを押し込んでパームレストを少しずつ浮かせながら、慎重に取り外してゆく。

外れたら、右側のHDDを右にずらしてコネクタから引き抜く。裏側のHDD用ネジを取っていればすぐずらせるはず。このネジは他のネジとは長さが少し短く、HDDを傷つけないようになっているので、他のネジとは混ざらないようにしておかないといけない。

SSDと差し替えて、裏側からHDD用固定ねじで、先に固定しておく。そうしないと、SSDがネジに押されてうまくネジが閉まらないので、SSDを押さえながら裏からネジを締める。

ついていたHDDはサムソン製の「ST320LM000」2012年3月製造のものだった。ノートPC自体は2013年位に購入しているので、もう6年経っている。だいたいHDDの寿命が5-6年といわれるので、そろそろ何か起こってもおかしくなかった。またPC自体のそろそろという感じだ。他の部分もいつまでもつか分からない。ボタン電池だけは心配なので変えておいた。

SSDが付いたらあとは、パームレストを取り付けコネクタを取り付け、キーボードを取り付けて、交換は終了。

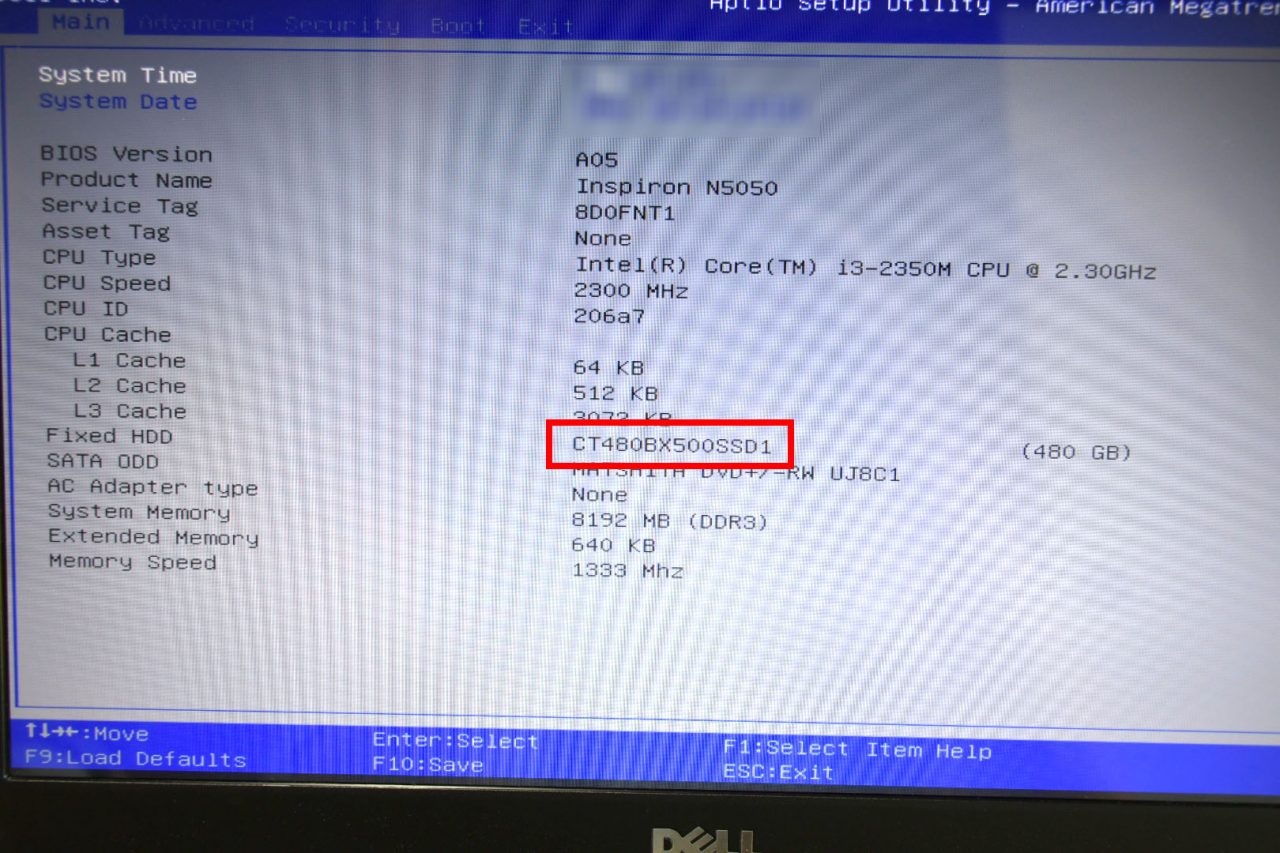

早速、起動させてBIOSで確認。

無事認識しているようだ。

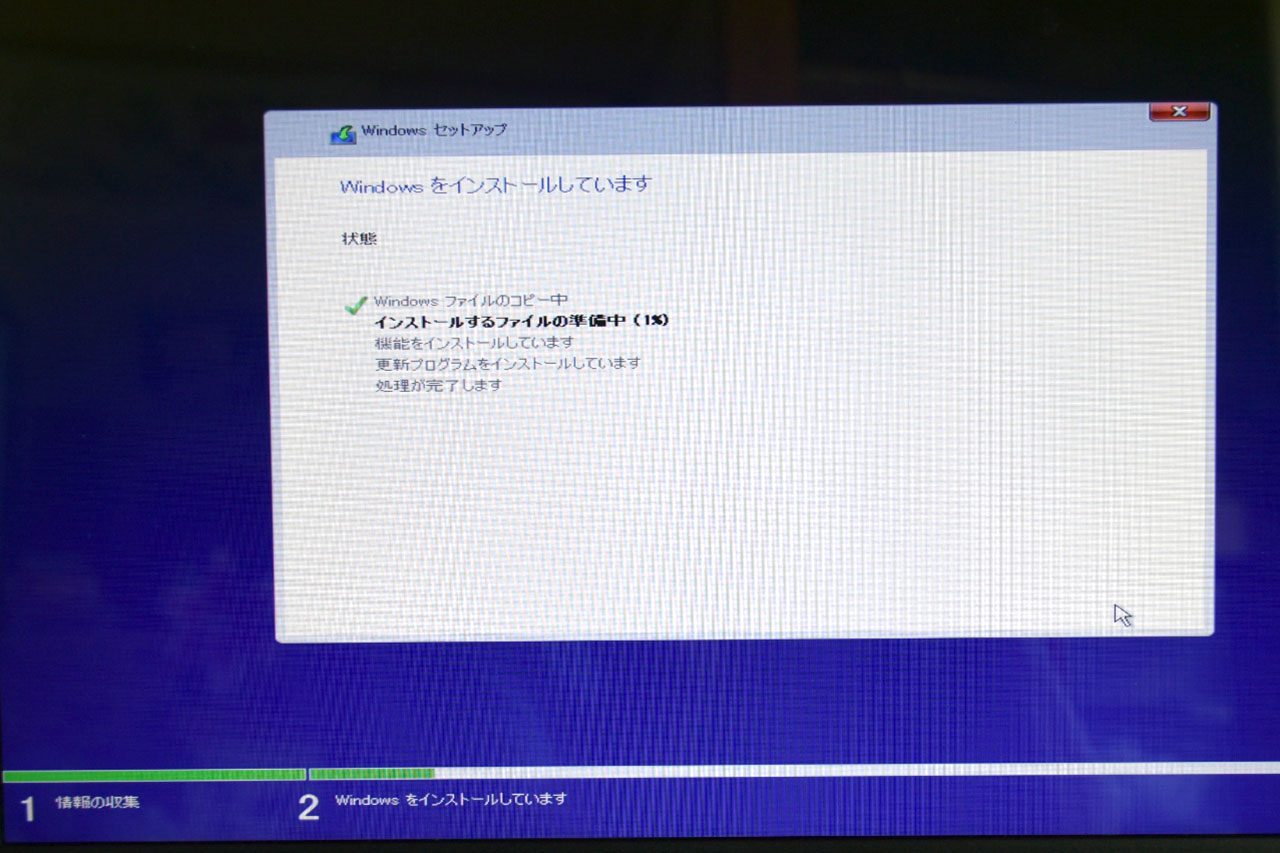

あとはWindows10の再インストール。

OS自体もHDDへインストールするより早く済む。

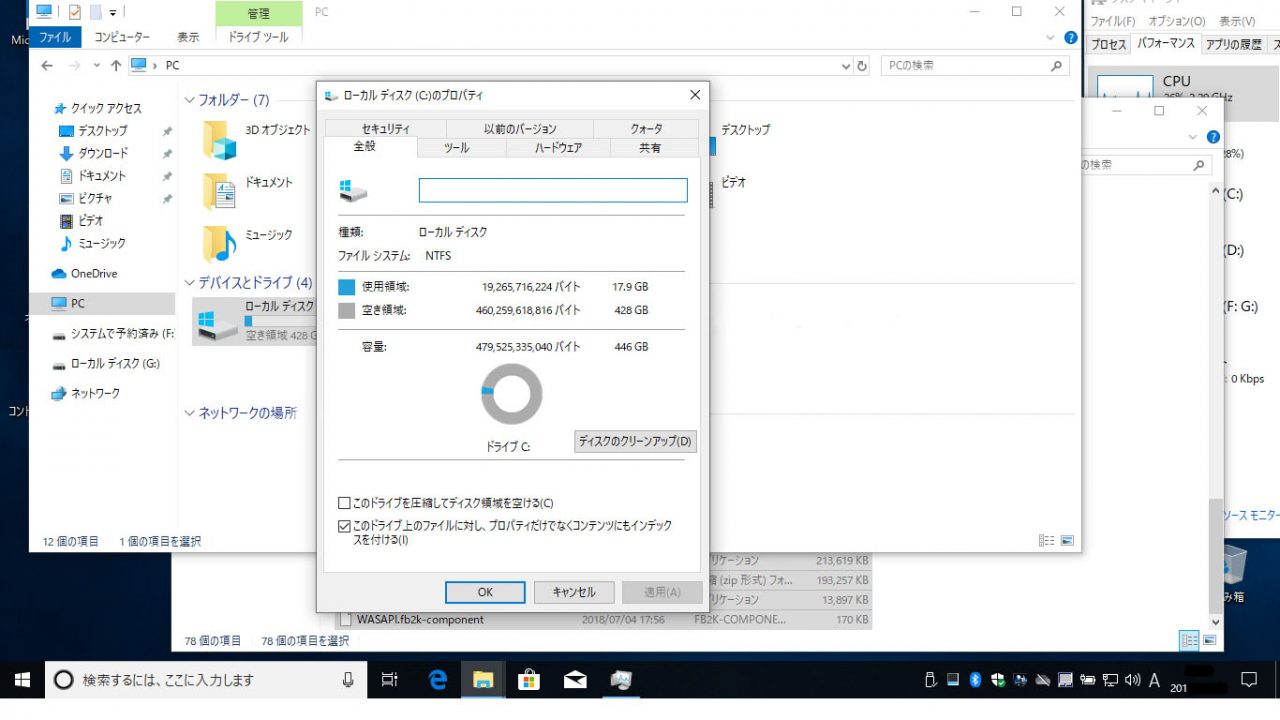

無事、OSまでは入って再起動。起動も早い30秒ー1分で起動する。HDDの頃は5-10分かかっていた。これからが使っているアプリの再インストールや設定が大変。データはNASにバックアップしているので、いいのだが...。ちなみに入れたOSはWindows10の1809、以前デスクトップPCのSSD化の時作っておいたDVDを使用。最新の1903にはしなかった。無用のトラブルは避けたいので。

最近デジタルばっかり聞いていて、昨年末に復活させたレコードプレーヤはちっとも使っていなかった。ほっておくと動かなくなってしまうかも知れないので、久しぶりにレコードを聴いてみた。

復活させたとき、針圧とか色々調整していたはずだったが、聞いているとどうもおかしい。特に内周で音がびりつく。冬に調整したので、今は随分暑くなったので、温度が違う分ずれてしまっているようだ。さらには、カートリッジの振動する関連も温度が違うせいで柔らかくなっているようだ。しばらく聞いているとまた変わってくるので、これは間をおいて何度か調整しないといけないようだ。しばらくはレコードを聴こう。音はデジタルに負けないほどいいのだから。特に昔のデジタル化できない、されないものはレコードで聞くしかない。

聞いているレコードたち↓