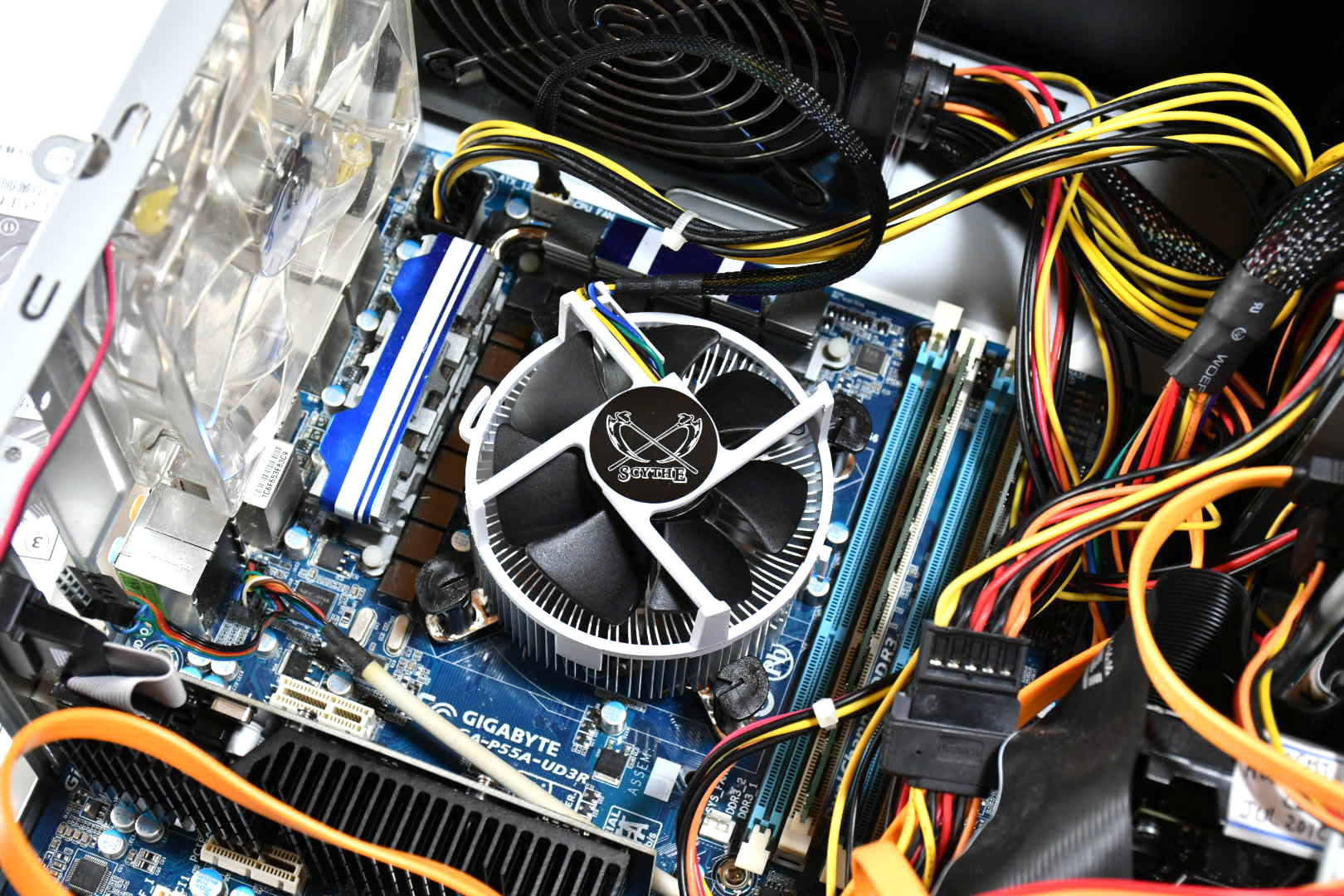

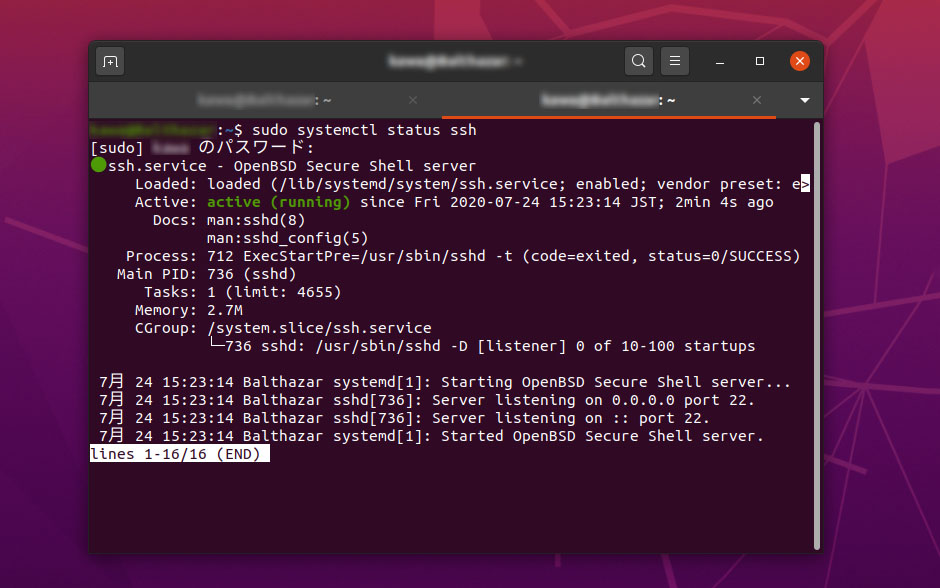

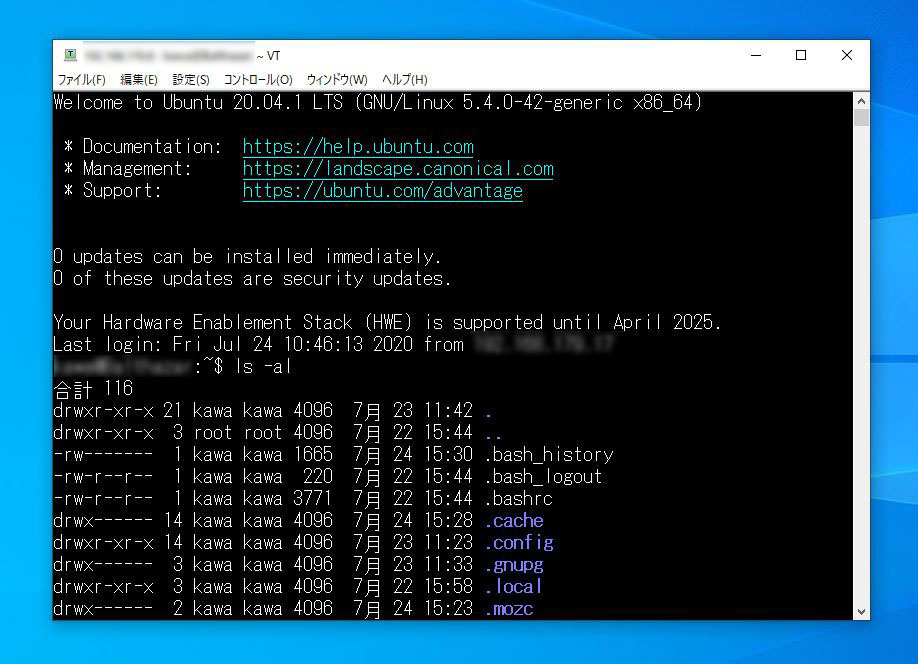

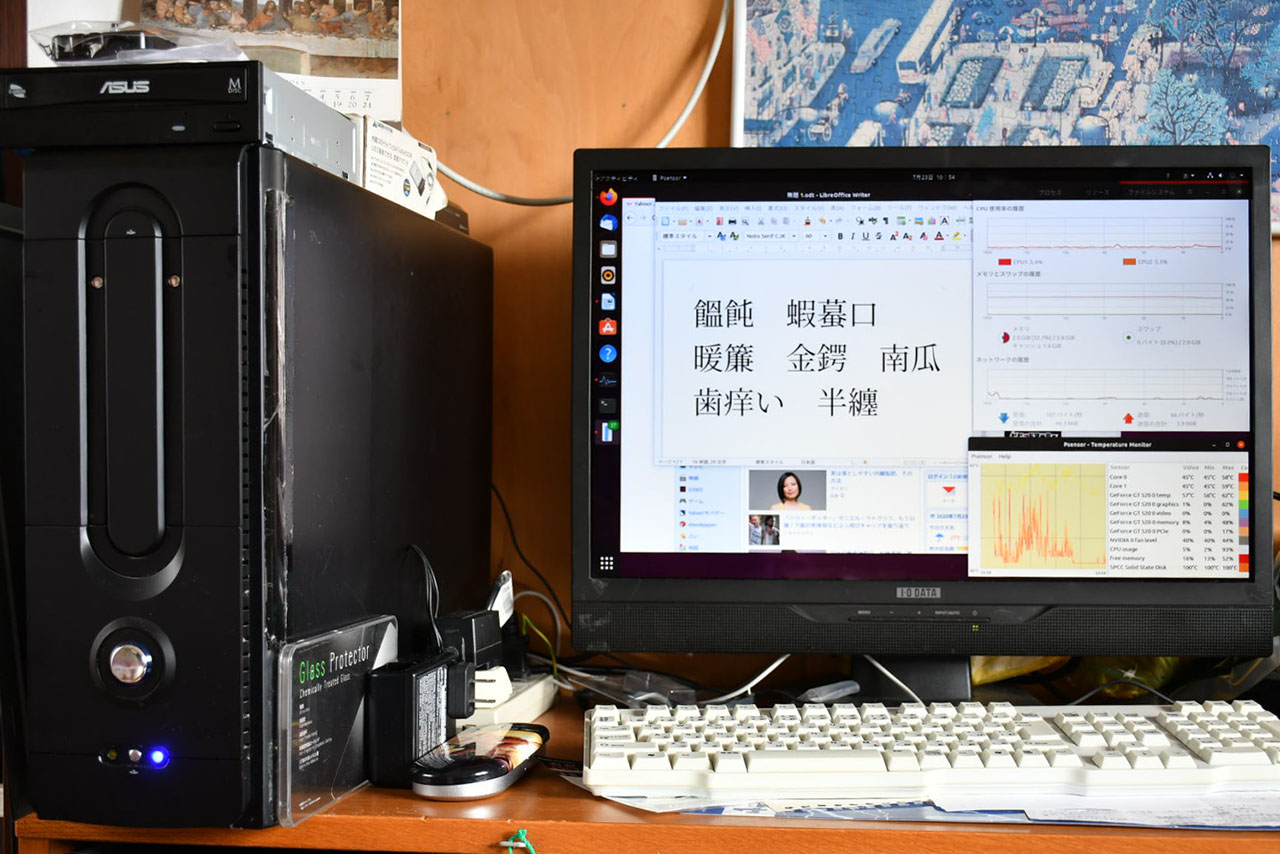

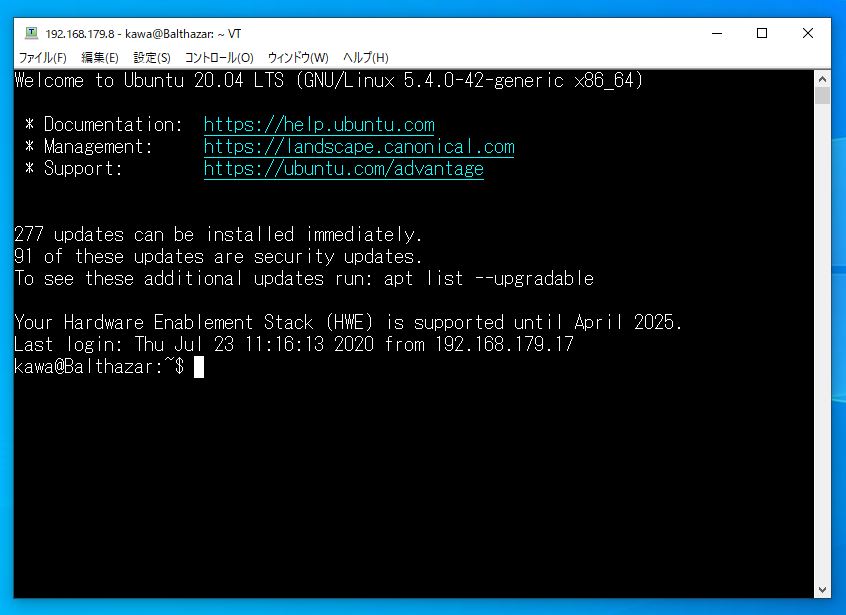

この前からWindows10 2004を入れているPC、もとよりCPUファンが合わないものを付けていたので、今後梅雨が明けて夏本番になるとCPUファンの脆弱性で、PCの具合が悪くなるのも困りものなので、CPUファンを交換した。

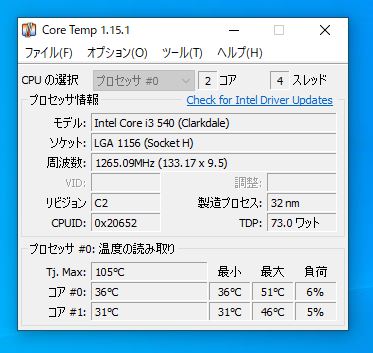

CPUファンは千円位から、高いものは水冷式の数万円まで色々ある。今まではあまり安いものはと4~5千円のものをよく使ってきたが、安いやつがどんなものかと千円位のものにしてみた。すると効果は絶大、CPUアイドル時でも50度台で推移していたCPUの温度が30度台に落ちた。

さらにCPUファンも温度が下がった分静かになった。

サイズ MONOCHROME VALUE ソケット775/115x用ベーシックCPUクーラー

これは、今まで付けていたPentiumGの省電力CPU用?のCPUファン。しかも足が一つ取れかかっている代物。

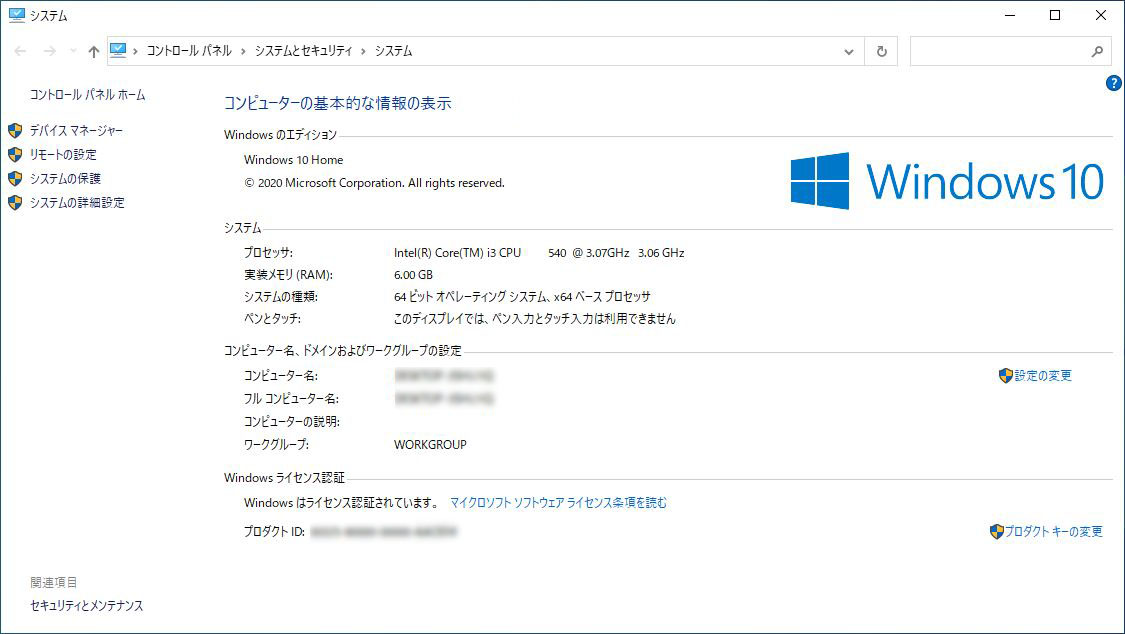

CPU、確か2011年頃に使い始めたものか?古!!

初代Corei3-540、2コア4スレッド、プロセッサー ベース動作周波数 3.06 GHz、キャッシュ 4 MB、TDP 73 W。まあまあの性能。

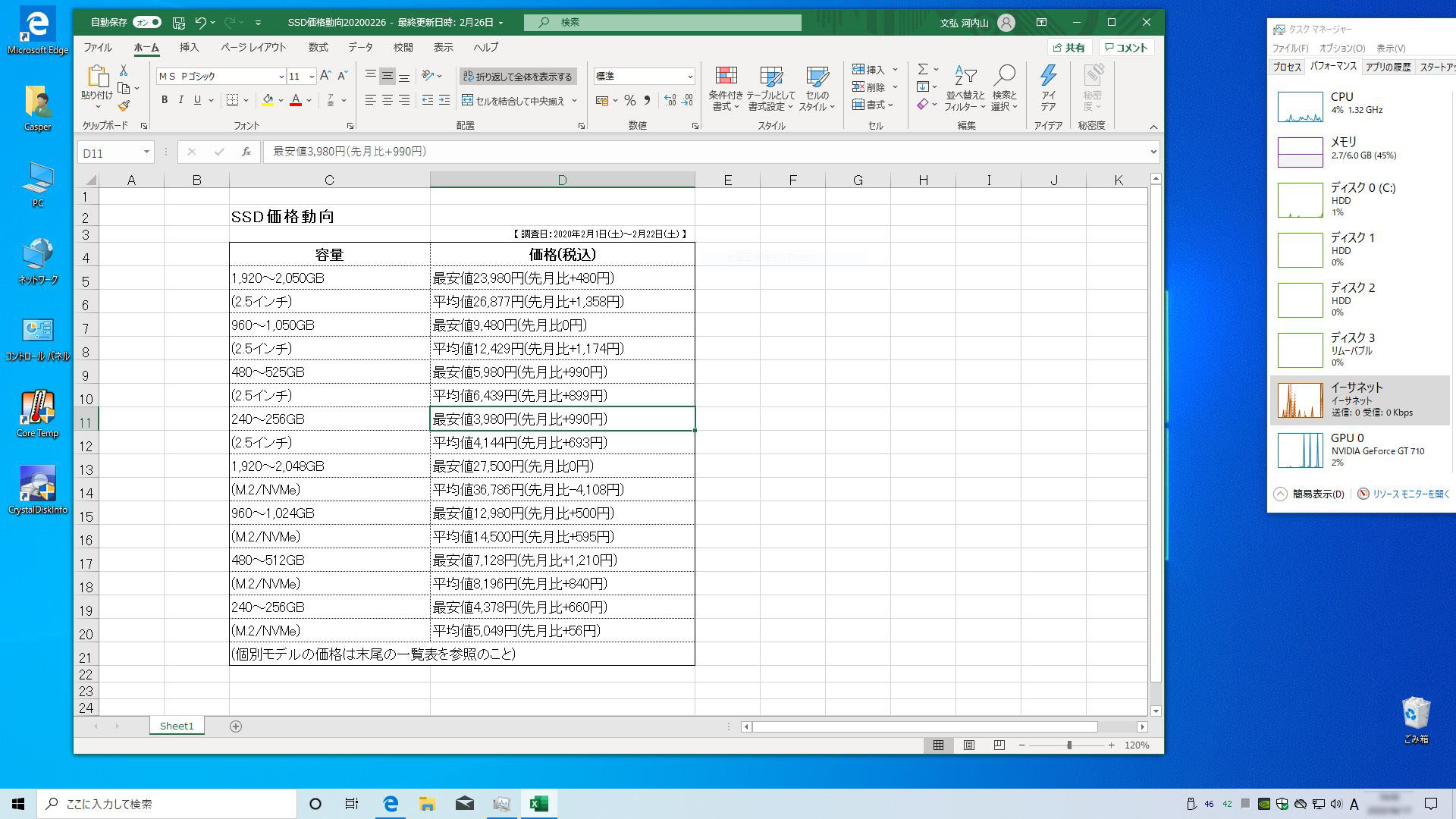

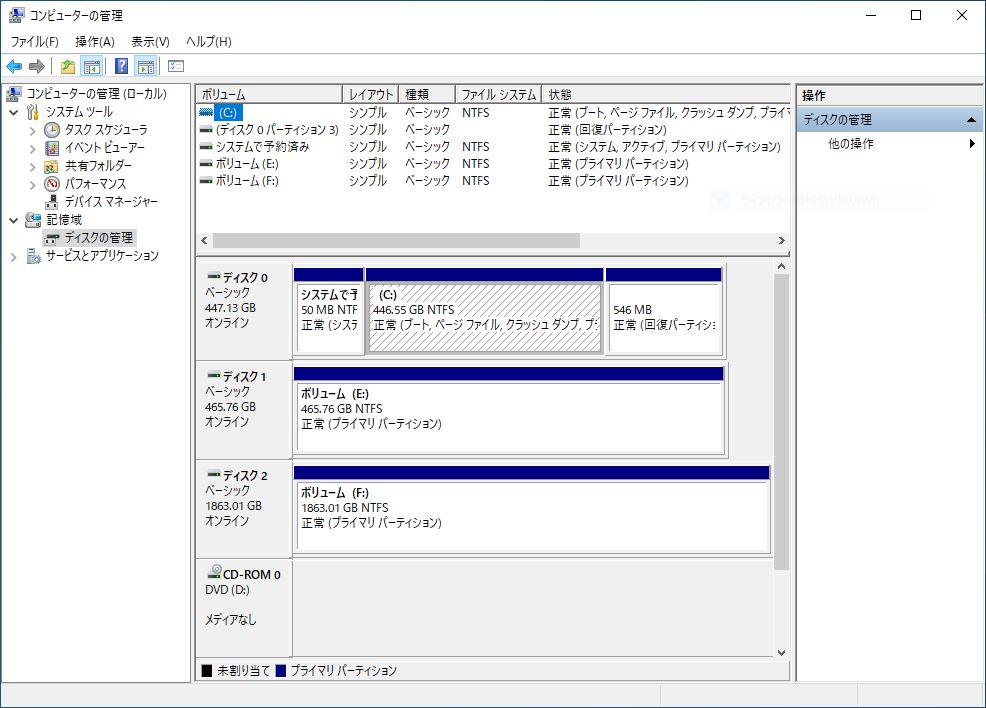

CPUファンが安かったので、送料がもったいないので、ついでにSSDの2.5->3.5変換マウンターも購入してSSDをきちんと取り付けた。

SSDのマウンター(アイネックス HDM-29 2.5インチSSD/HDD変換マウンタ)

アイネックス HDM-29 2.5インチSSD/HDD変換マウンタの包装。ねじにワッシャも付属。

16:50

16:50 17:10 最大食分0.629

17:10 最大食分0.629 17:29

17:29