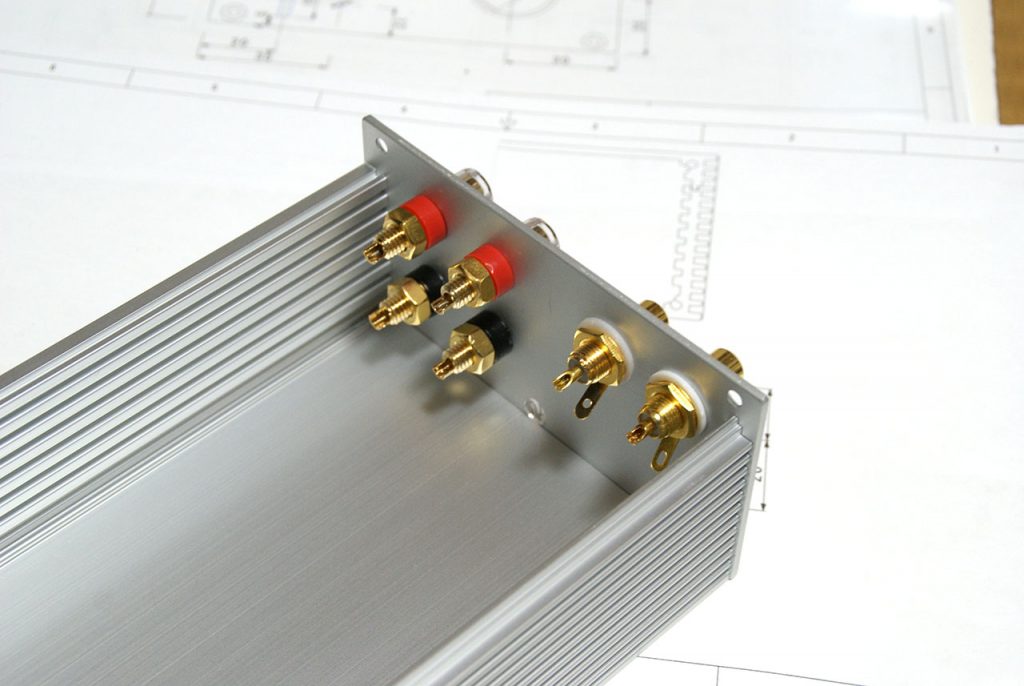

DigitalAmpの穴あけをやっている。一応、前後のパネルは一部を除き終了。SP端子やRCA端子などを実際につけてみた。

工具は、電動ドリルはあるものの、NC工作機械の様に位置決めなどを正確にできるわけでもなく、特にSP端子やRCA端子は6φをドリルであけ、さらにリーマで広げ、ヤスリでバリ取りなどをやるというすごくめんどくさい手順でやっているので、なかなか進まない。

さらには、糸鋸があるつもりだったが、探してもないので、スイッチ部分の穴あけ加工はまだだ。糸鋸を買ってこなくては。

DigitalAmpの穴あけをやっている。一応、前後のパネルは一部を除き終了。SP端子やRCA端子などを実際につけてみた。 工具は、電動ドリルはあるものの、NC工作機械の様に位置決めなどを正確にできるわけでもなく、特にS … “穴あけ加工” の続きを読む

いよいよ、穴あけ加工をしようと思って、図面を印刷し実物のアルミのケースにあてはめてみたら、なんと幅が合わない。なぜかと思い調べたら、図面上では内側にヒートシンクの波の出っ張りが書いてなかった。図面の元は、アルミケースのタ … “アルミケース幅が合わず” の続きを読む

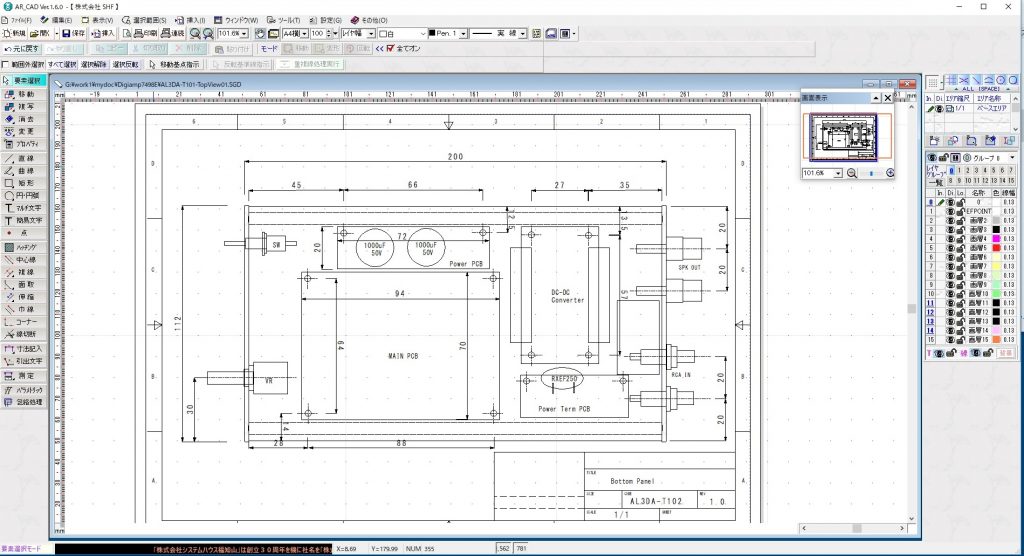

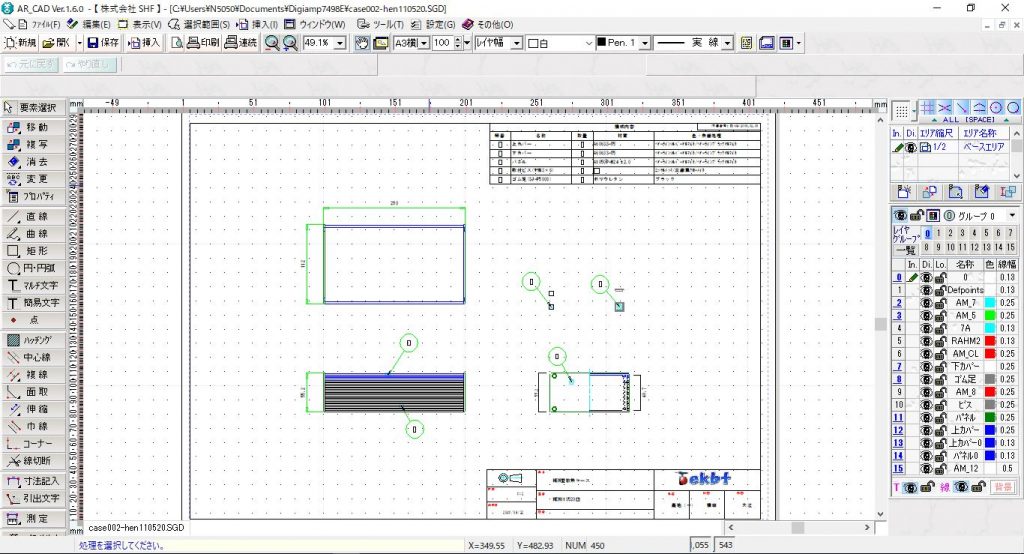

いよいよ、穴あけ加工をしようと思って、図面を印刷し実物のアルミのケースにあてはめてみたら、なんと幅が合わない。なぜかと思い調べたら、図面上では内側にヒートシンクの波の出っ張りが書いてなかった。図面の元は、アルミケースのタカチのHPからDXFファイルをダウンしたのをコピーしてつかっていた。ううむ失敗。

フロントパネルとリアパネルは一応問題はないようだが。

おかげで、図面の引き直しになった。ほかも問題ないかしっかり実物アルミケースと見比べて検図をしないといけない。

さらには、部品を調べていたら、SPの端子が1セット2個しかない。これではステレオにできない。発注ミス。

困ったものだ。

穴あけ加工しても、取り付ける部品がないとは。結構色々とミスしてしまっていた。

早々に追加注文。

風邪ひいて中断していたデジタルアンプの加工の図面引き。大体できた。つぎは穴あけ加工だ。結構大変そう。

最近他のことで色々忙しく、デジタルアンプの方を全然やっていなかった。そこでやっと各部品の位置決めをするために、図面を引き始めた。DC-DCコンバータも内蔵することにしたので、ケースに余裕がるか心配だったが、実際図面を引い … “デジタルアンプの作成-5” の続きを読む

ノートPCにデスクトップ用液晶ディスプレイを繋いで、広い画面が使えるようになったので、デスクトップPCが壊れて中断していた、デジタルアンプのケースの設計を再開させた。図面を引く前には、デザインも大事と、フロントパネルのデ … “ラフスケッチ” の続きを読む

とりあえず、ケースを発注した。 やはり、詳しい寸法などが分からないので、ものがないとということで。 注文したのは、タカチ電気工業のHEN110520。 購入先は、マルツオンライン。有名な秋葉原のお店「マルツパーツ」の楽天 … “デジタルアンプの作成-4” の続きを読む

いよいよケース作り。 アルミの板でも買ってきて、カットしたり穴あけなど全部ごきごきやってもよかったが、めんどくさいし、工具もあまりないし。加工作業はきついので、昔からお世話になっていた「株式会社タカチ電機工業」の半完成品 … “デジタルアンプの作成-3” の続きを読む

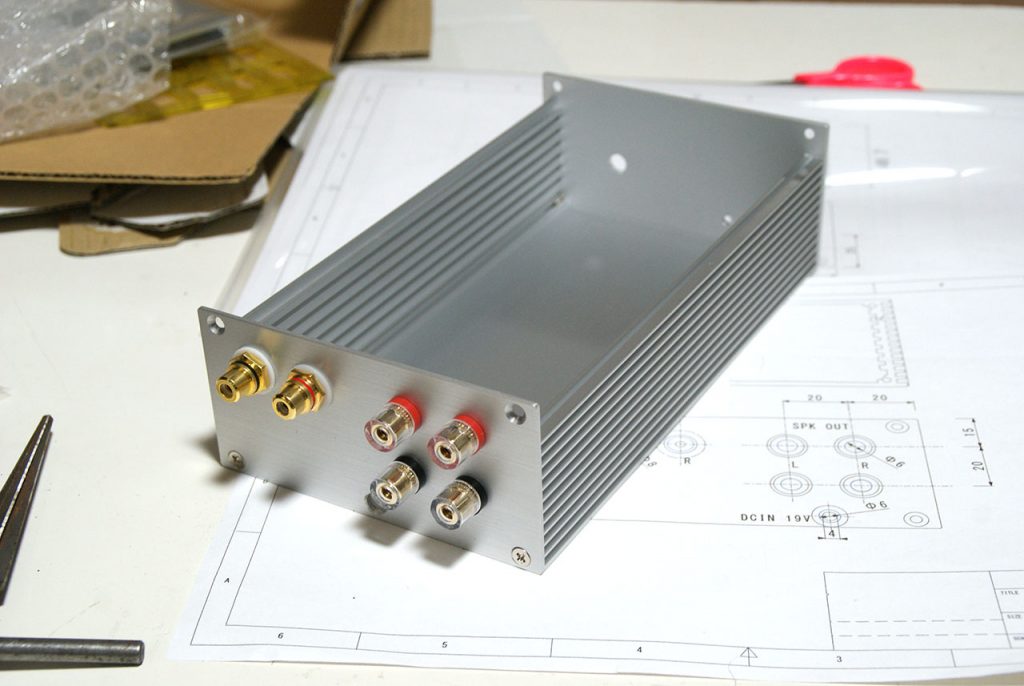

いよいよケース作り。

アルミの板でも買ってきて、カットしたり穴あけなど全部ごきごきやってもよかったが、めんどくさいし、工具もあまりないし。加工作業はきついので、昔からお世話になっていた「株式会社タカチ電機工業」の半完成品ケースを使うことにした。

使うケースはHENシリーズというものを使うことにした。基板自体は小さいので、小さめのケースで、サイドに放熱板がついているのでこれにした。

これは箱としてはできているが、ボリュームや端子用の穴などは自前で空けないといけないが、そのくらいはやろうかと...。

はて、そこで一つ困ったことが、それはCAD図面を引かないといけない。

まあ、当てずっぽうでケースに穴を空けてもいいのだが、失敗すると部品や基板が入らなかったり、衝突したりと色々問題が発生する可能性が...。

なので、まずは図面を引いて各基盤や部品のレイアウトなどを決めてゆこうかと思い、CADソフトを探すこととした。良ければフリーでなにかないかと。

そこで、以前お客さんでDXFファイル関連のツールを作成している会社があってテスト用のデータ作りにフリーのAR_CADというのを使っていて、これはなかなかいいですよ、との事を思い出したのでこれを使うこととした。

ダウンして、さっそくタカチさんのHPからダウンしたDXFファイルを開いて、色々はじめて見た。なかなか使い心地もいい。

TDA7498E使用のデジタルアンプ、電源の電圧をアップした。 やり方は、DC-DCコンバータを使うという安易なやり方。 まあ、物は試しと、DC-DCコンバータで音に悪影響はないのかは心配になところ。 しかし、いざ音を出 … “デジタルアンプの制作-2” の続きを読む

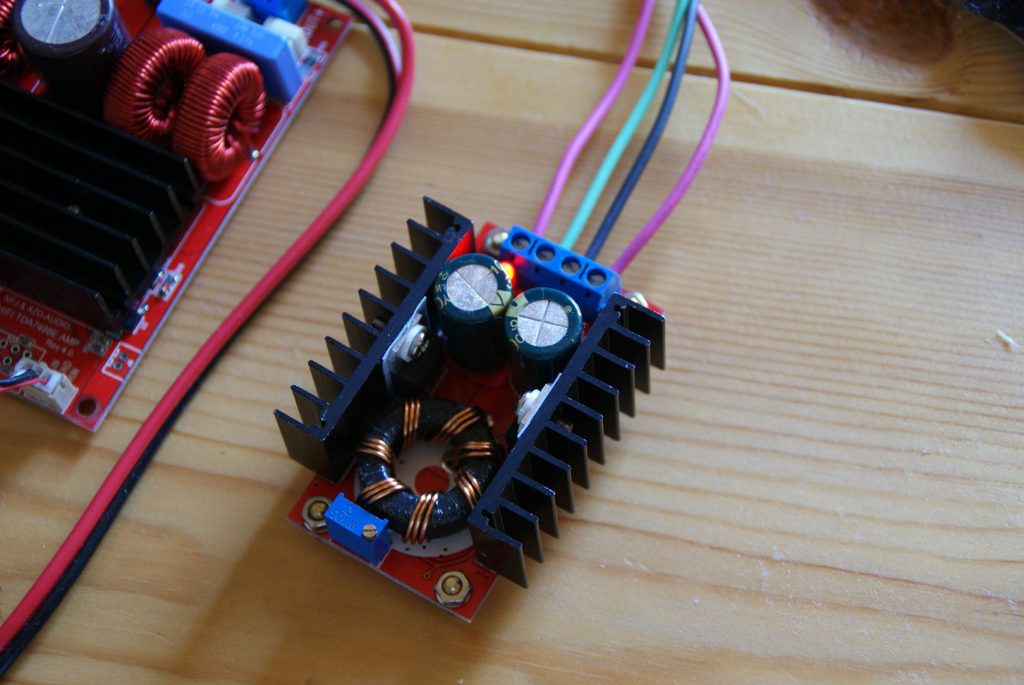

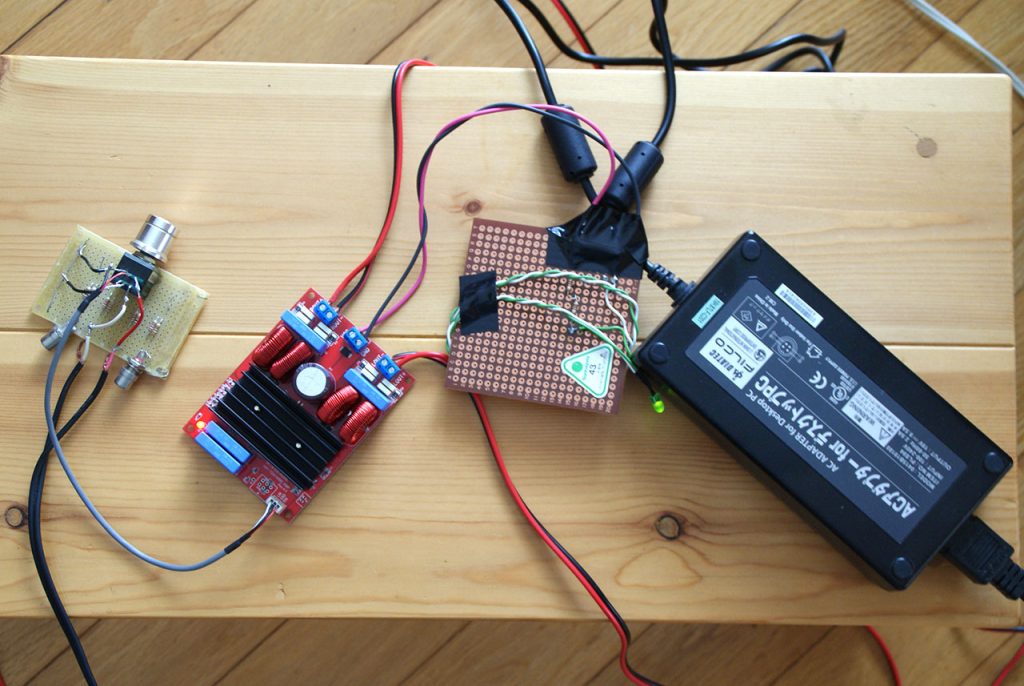

TDA7498E使用のデジタルアンプ、電源の電圧をアップした。

やり方は、DC-DCコンバータを使うという安易なやり方。

まあ、物は試しと、DC-DCコンバータで音に悪影響はないのかは心配になところ。

しかし、いざ音を出すとやはり電圧を上げた方が、音が細かい所までわかるようになり、さらには音場も広がるようだ。

最初はDC-DCコンバータの限界電圧35Vでやっていたが、これではアンプのヒートシンクの温度が室温28度でも50度超えになる。これは今からケースに入れることを考えるとちょっと高い。ヒートシンク付きのケースに強制空冷のファンなどをつけないといけない感じ。ファンを付けるとまたファンの騒音の問題も出てくるので、あまりつけたくない。

どうしたものかと考えていたが、電圧を少し下げ30Vにしてみた。すると室温28度でもアンプのヒートシンクの温度39度位。出力を上げると40度超すくらいになった。これならヒートシンク付きのケースで自然空冷で何とかなりそうな感じだ。

音の方も5V下がったくらいではあまり変わらないようだ。

それよりも、今音の確認をDellのノートPC、N5050にUSBDAC(audio technica AT-HA40USB)を使用しているのだがどうもこれの固有の音の問題がなんだかわかるようになった。USBのバス接続なので、ノートPCの色々なアプリの動作がもろ音に出る。必要のないアプリは止めるとそれだけでも音が良くなる。

音についてはSPケーブルもいいのに変えないと、それでまた音も変わる。アンプの入力回路ももっと高級な配線材にしないとと、アンプの回路周辺をいじることも色々とある。

去年修理したスピーカ、JBL4312ABKは低音も普通に出て問題はないようだ。

貼り付けたティッシュペーパーがちょっとはみ出しているのは、ご愛敬。

修理したのが分かるようにそのままにしておこう。

D級アンプ。地震前JBLのSPの修理を始めていて、地震で中断。その後修理はできた。で次はアンプと思っていたら、なんと連続的にPCが壊れ、カメラも壊れ、そちらが優先して対応してきた。PCの方は古い部品でなんとか稼働を続けて … “デジアンの制作” の続きを読む

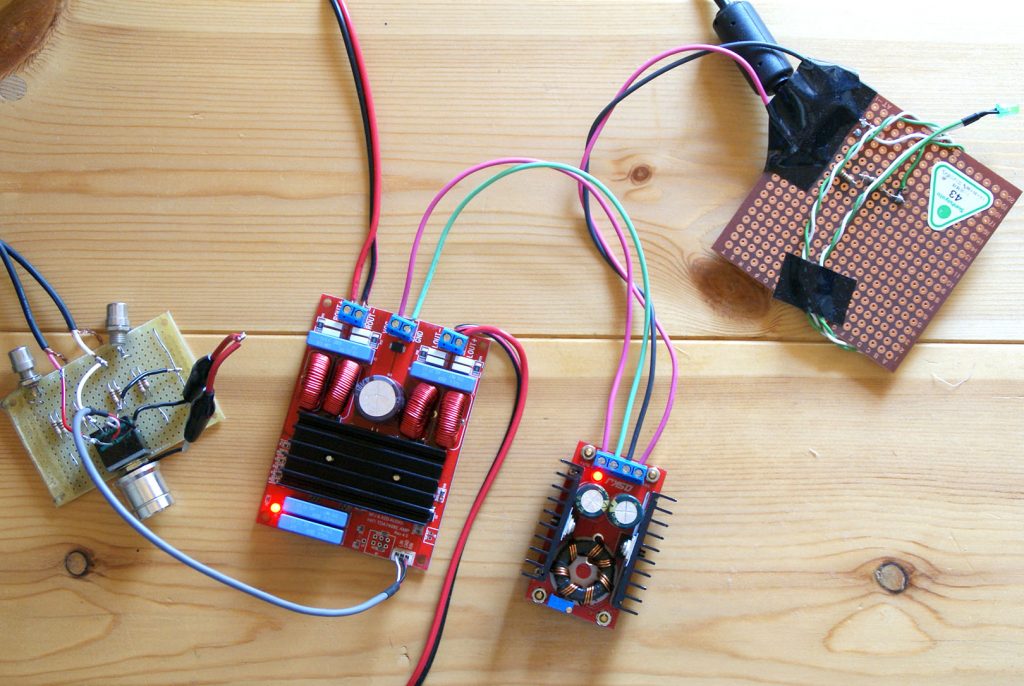

D級アンプ。地震前JBLのSPの修理を始めていて、地震で中断。その後修理はできた。で次はアンプと思っていたら、なんと連続的にPCが壊れ、カメラも壊れ、そちらが優先して対応してきた。PCの方は古い部品でなんとか稼働を続けているので、あと1年位はOKかと。そこで懸案だったアンプの制作を始めた。まずは部品集め。

使うICはSTマイクロエレクトロニクス(https://www.st.com/content/st_com/ja.html)のTDA7498E。160W×2Chが可能な奴。しかし、電源が用意できないので、とりあえずは低い電圧で、20Wx2くらいから試作0号機を!!基盤はNFJさん。

STマイクロエレクトロニクスは、フランスとイタリアの合弁企業。現在はイタリア主体(本部はスイス)のよう。魅惑のユーロピアンサウンド!!

そしていよいよ音出しをやってみた。まずは、仮組にて電源回路は古いPC用のものを流用、180W仕様なのだが、電圧は19Vなので、アンプ出力は25Wx25Wくらいになってしまう。まあ音出しテストなので仕方がない。入力回路もこれまた25年ほど前に作ったレコード用のフォノアンプのヘッドホン出力回路のボリュームを流用。これは東京光音製の結構な高級品。

さて結果は、音は無事出た。というか仮組電圧不足の割にはいい音。JBLの4312ABKも20年位ぶりに音を出したが、結構いける。物自体も30年ほと前のものなので、まあ古いぼやけた音が鳴るかと思いきや、意外に切れ味抜群の例のJBLサウンド。去年の修理もうまくいっているようだ。しばらくぶりに鳴らすので、エージングが必要かなどと思っていたが、全然問題なくいきなり実戦モードOK。

さあて、つぎはいよいよケースにいれないと、入力回路もきちんと設計しないと配線周りも安いものを使っているので、配線材選びもしないと。そうだ、SPケーブルがそもそも10m700円という代物なので、これももっと高級品にしないと。電源の電圧も35Vくらいにはしたい。すると75Wx75Wにはなるので。まあ、少しずつ設計と部品集めを進めよう。

しかし、デジタルの流れ(進歩)はすごいなあ。こんな仮組でこれほどの音がするとは。高級オーディオの音はそれこそどんな音がするのだろう。こんどどこか行って聞いてみないと。

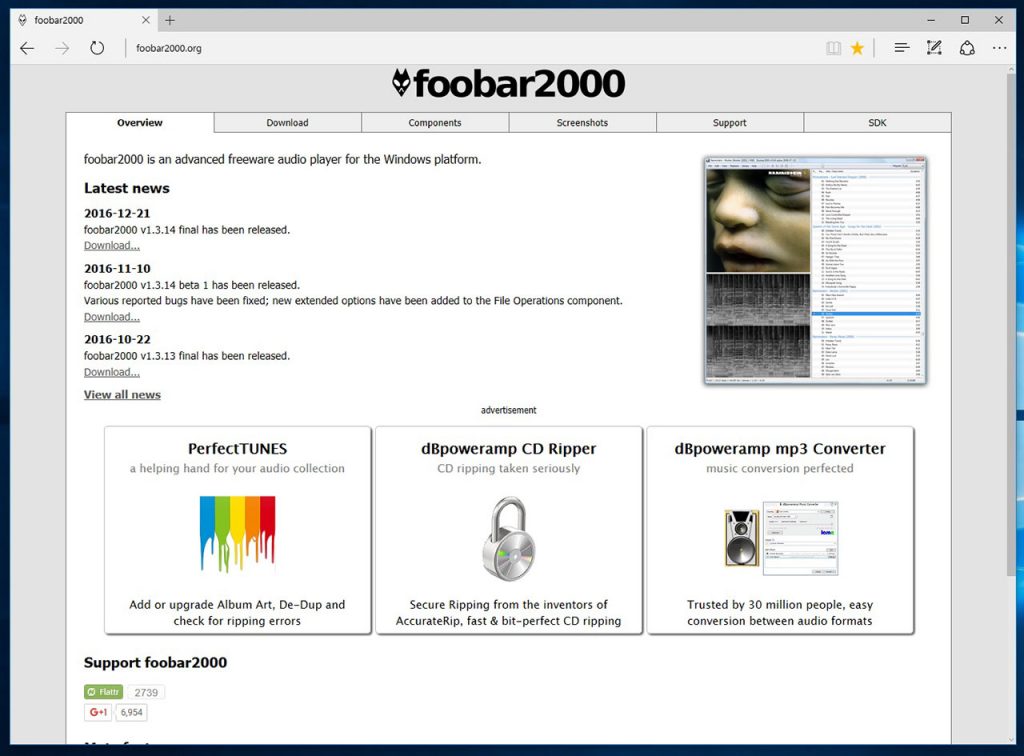

復旧作業も大体終わり。 と思いきや、サウンドのハイレゾ関連を忘れていた。音楽を聴くのにfoobar2000を使っているのだが、これのハイレゾ化の一部を忘れていたのだ。ついでに、foobar2000の最新版(昨年12月21 … “復旧作業その後-4” の続きを読む

復旧作業も大体終わり。

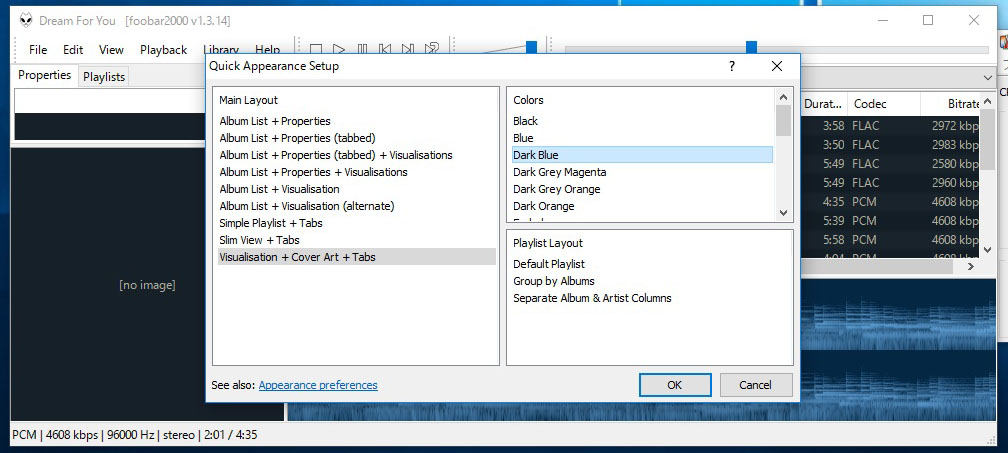

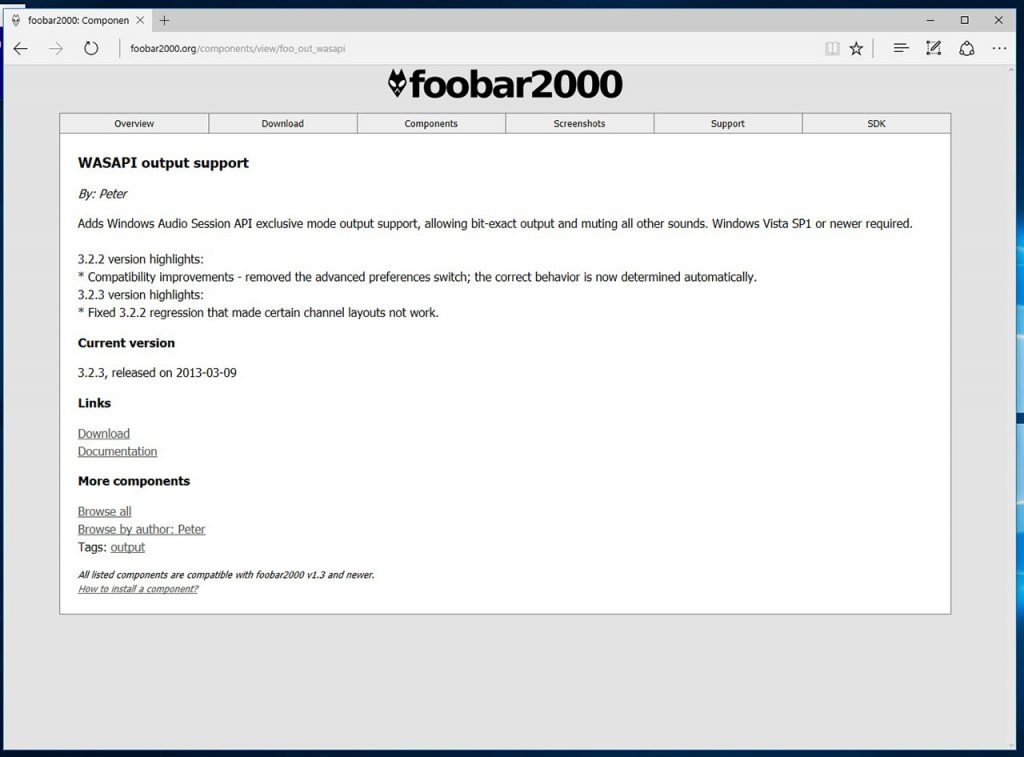

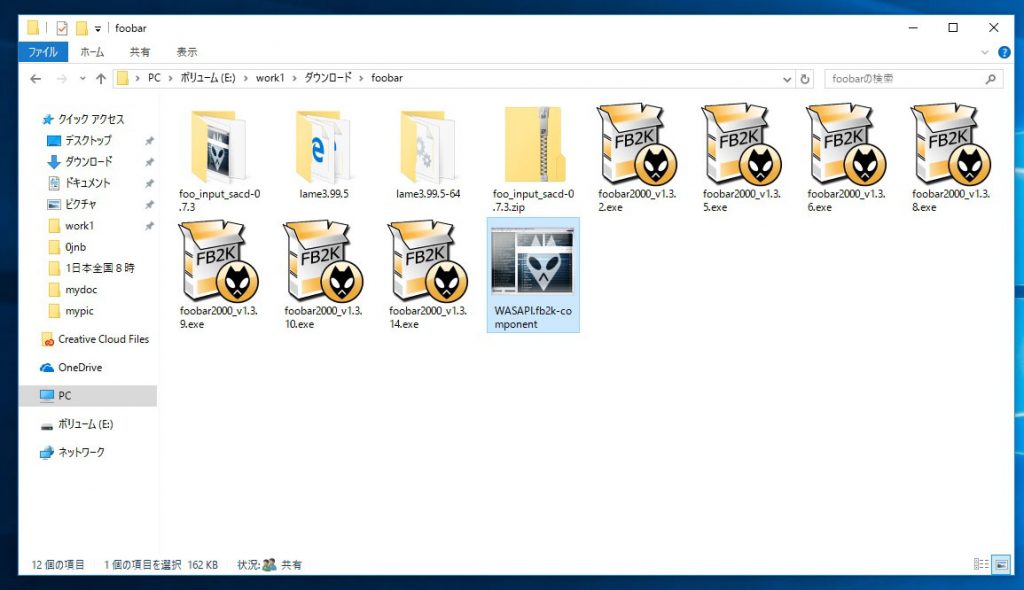

と思いきや、サウンドのハイレゾ関連を忘れていた。音楽を聴くのにfoobar2000を使っているのだが、これのハイレゾ化の一部を忘れていたのだ。ついでに、foobar2000の最新版(昨年12月21日にバージョンが上がっていた)のダウンと、忘れていた重要な部分WASAPIの具合を見た。こちらは昔のままのようだった。

その他、foobar2000用のハイレゾ関連としては、SACDサポート(DSDファイル再生用)、MP3作成用のlameなどを入れている。

また、レイアウトは以前あまり凝ったものにすると、音の劣化が起こっていたので、クイックセットアップで、Visualisation + Cover Art + Tabsにして色はDark blueにしている。そして、右下の部分はpeak meter、左下はconsoleにしている。peak meterはWindows7では音質が悪くなるようだったので、消したりもしていたが、Windows10になったらそう問題もないようなので、かっこいいので表示させている。