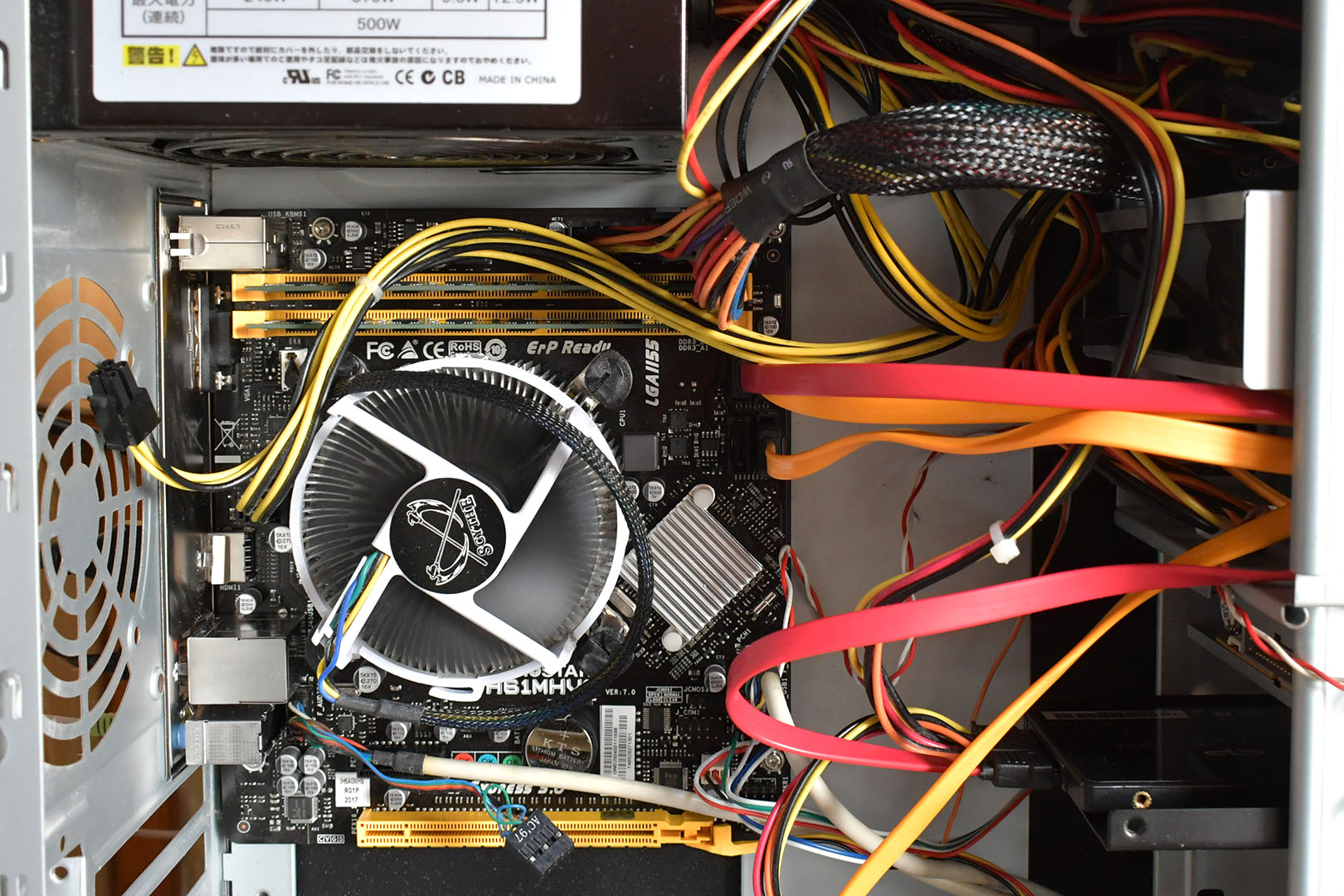

Core i3 3240用のマザボ、2つのうちどっちにするか悩んだ末

さっそく、入替作業を行った。組み立て自体は半日程で終わった。しかし、Windows10のインストールや、使っているソフトウエアの再インストールが長い道のり。まずはよく使うものから入れて設定をしている。

マザボ自体は小さいので、ケースがあまり気味になっている。その分風通しはいいので、夏場は結構いいかもしれない。以前使っていたグラボは今のところ付けていない。CPU内蔵のグラフィック機能を使用している。ただ、インテルHDグラフィクス2500なので、今まで使用していたCPU が初代のIntel Core i3 540で使用していたnVidia Geforce GT710をつけたほうが、「intel HD2000」や「inel HD3000」からは2倍から3倍程度グラフィックパフォーマンスがアップしそうなので、そのうちやってみよう。

それと、USB3.0もないので、追加で拡張カードを付けないと。

電源も古いのでそのうち替えないと。

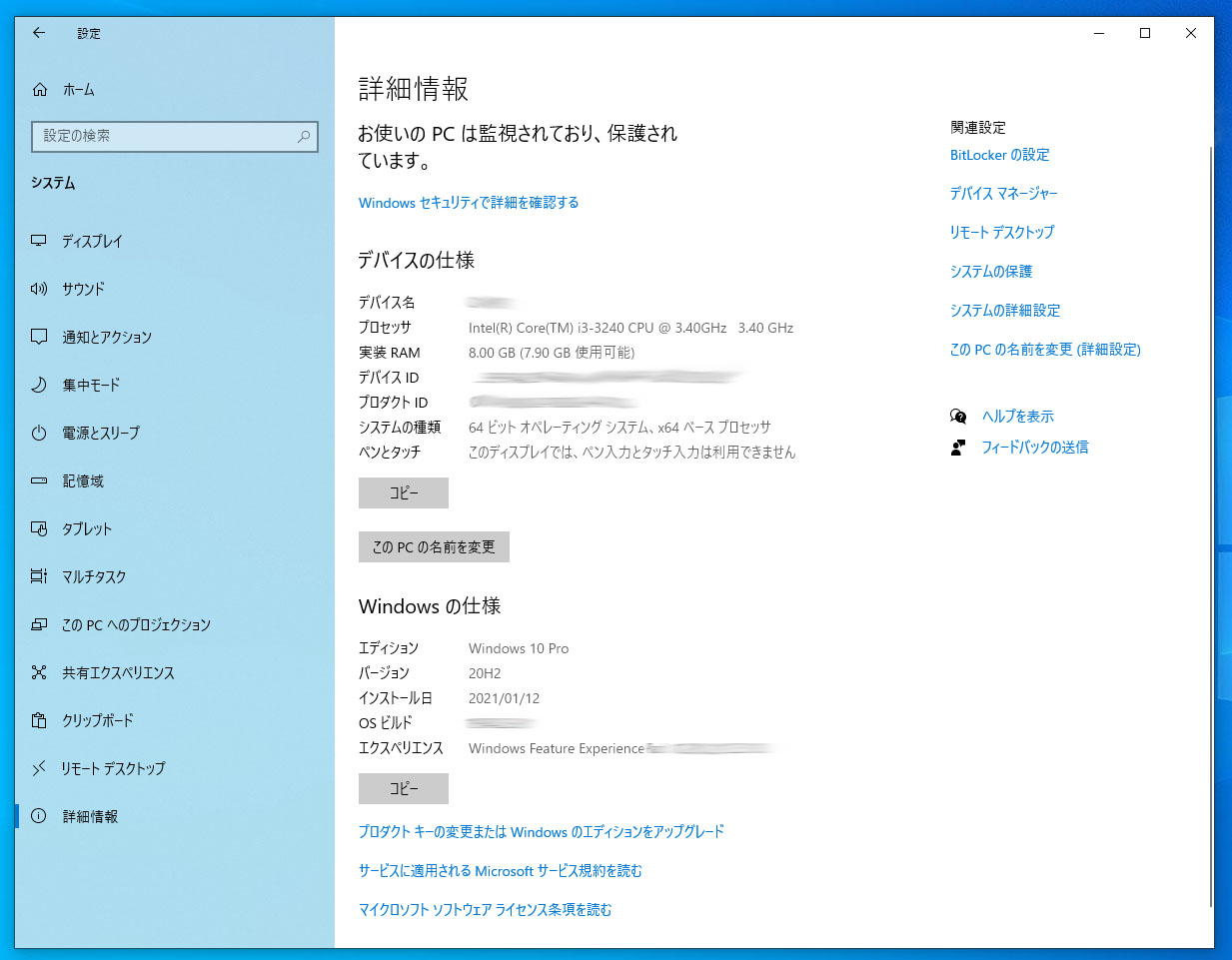

Windows10は問題なく入った

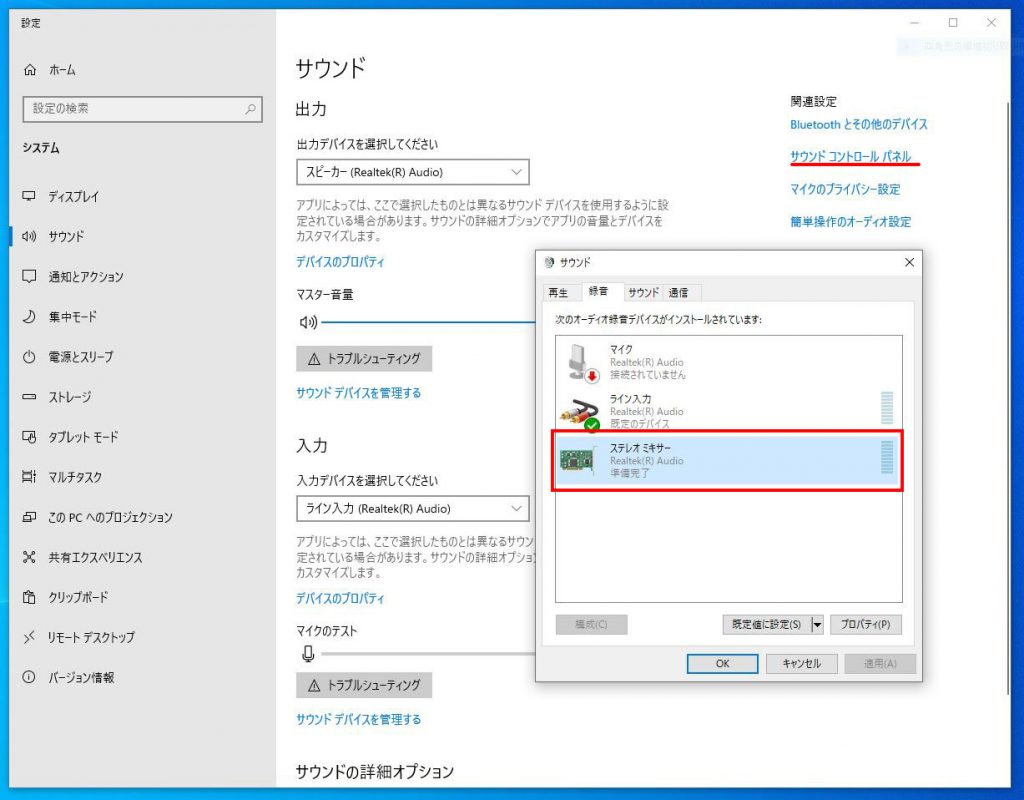

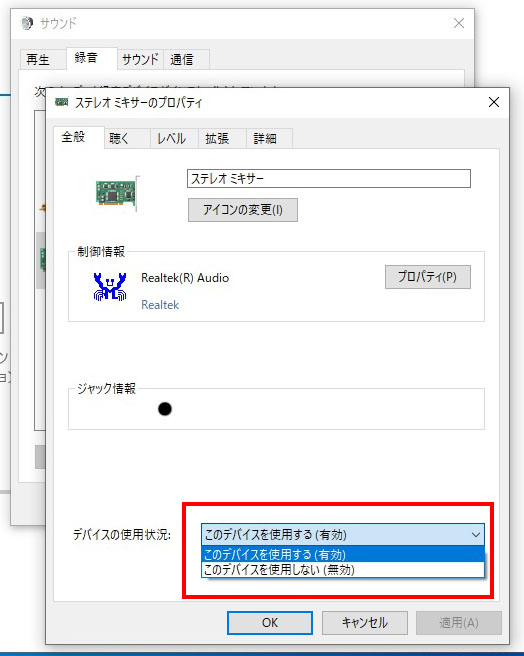

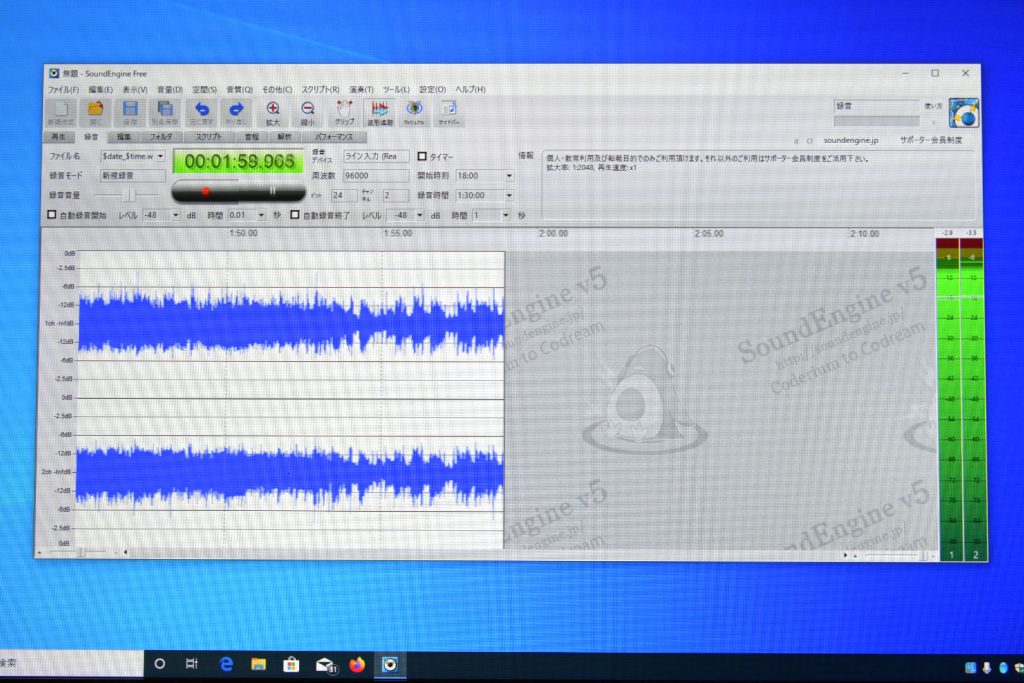

が、マザボ付属のオーディオのドライバでトラブル発生。音にプツプツと雑音が時々入る。これは一度ドライバを削除してもう一度オーディオドライバのみインストールすると良くなった。音は、Realtekの例の立ち上がりのはっきりした音。まだエージング中なので、今から音のほうは変わってくるのだろう。前のマザボよりはっきりした音になったような。

さらには、FireFoxにもトラブル発生。起動時に表示がすごく遅い。段々早くはなっては来る。最初はLANの設定のトラブルかと思ったが、新版のMicrosoft Edgeでは普通に表示される。仕方がないので、通常使うブラウザーをFireFoxからMicrosoft Edgeに戻した。

これでまあ、CPUを除いたパーツは1-2年物に新しくなったので、このシステムで4-5年は使えるかな。本当はAMD Ryzen 5 3600 + BIOSTAR B450GT3 あたりで新しく作るつもり(6コア12スレッドはすごそう)だったが、動くCPUが目の前にあるとついもったいない根性が出てこうなってしまった。CPU Intel Core i3 3240 は2コア4スレッド。

これが吉と出るか凶と出るか・・・・