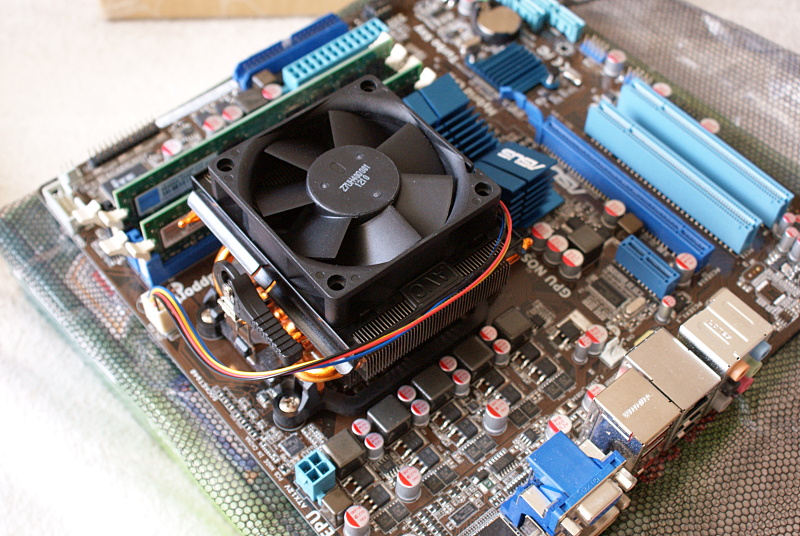

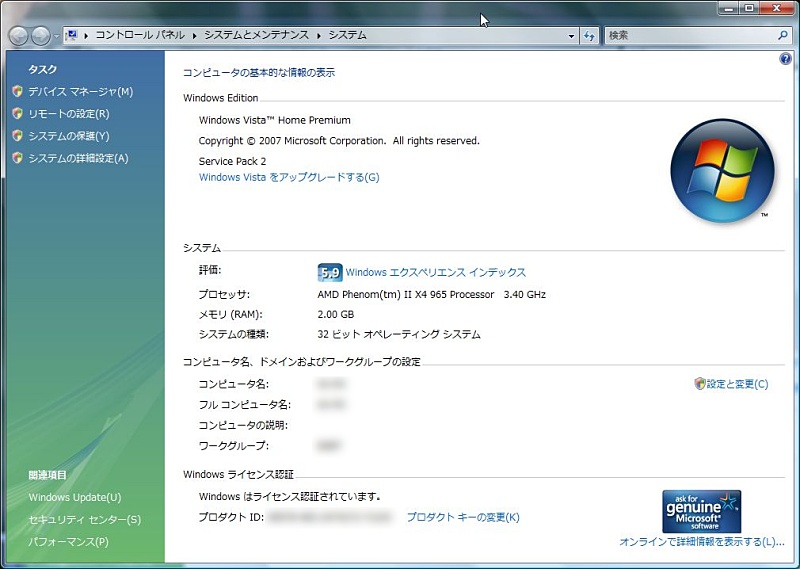

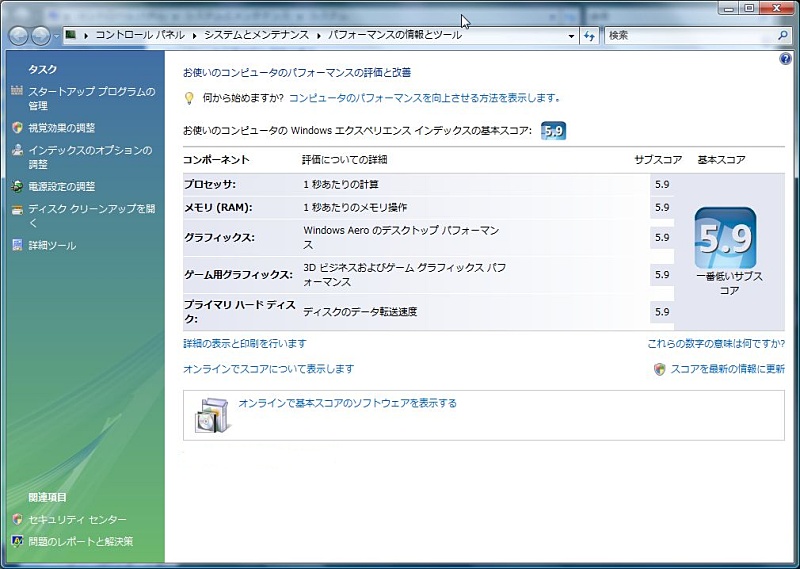

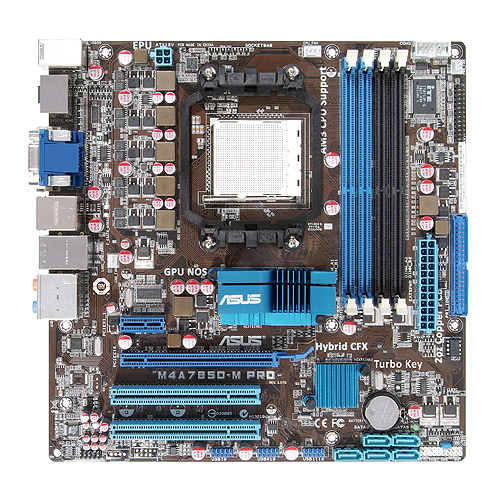

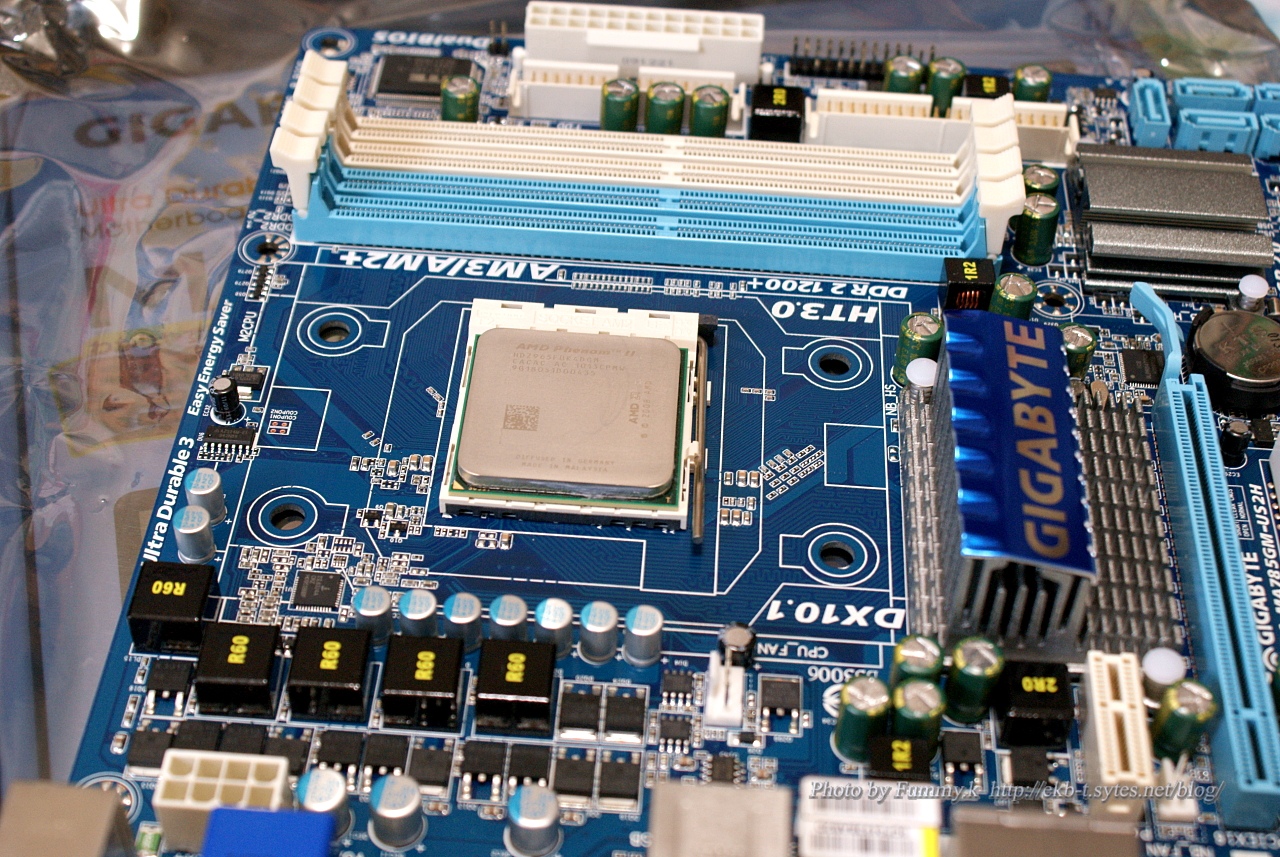

この前、入れ替えた、マザボとCPUだが、マザボはASUSのM4A785D-M PROだが、これはFDDのインターフェイスがなかったので、もしものとき、WindowsXPの再インストール時に問題が出そうだったので、換えた。今度はGIGABYTEのGA MA785GM-US2Hだ。GIGABYTEは結構FDDインターフェイス付のマザボがある。ASUSはもうFDDのインターフェイスは無いのが多い。

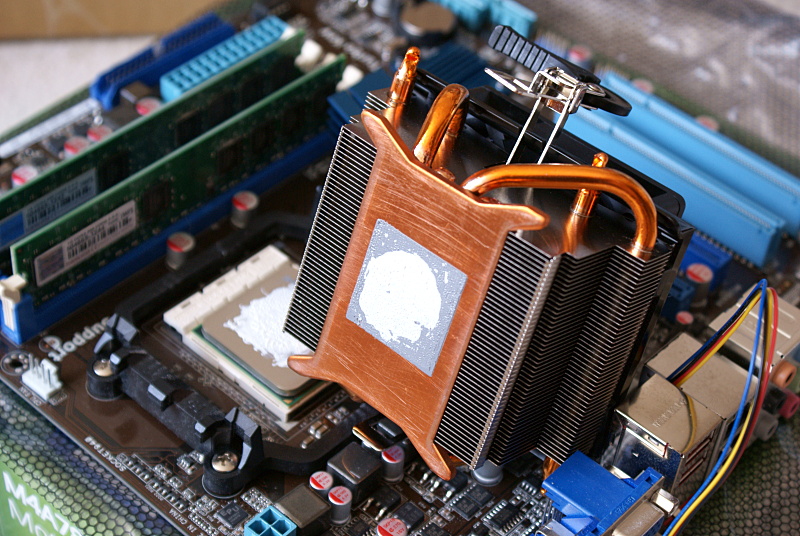

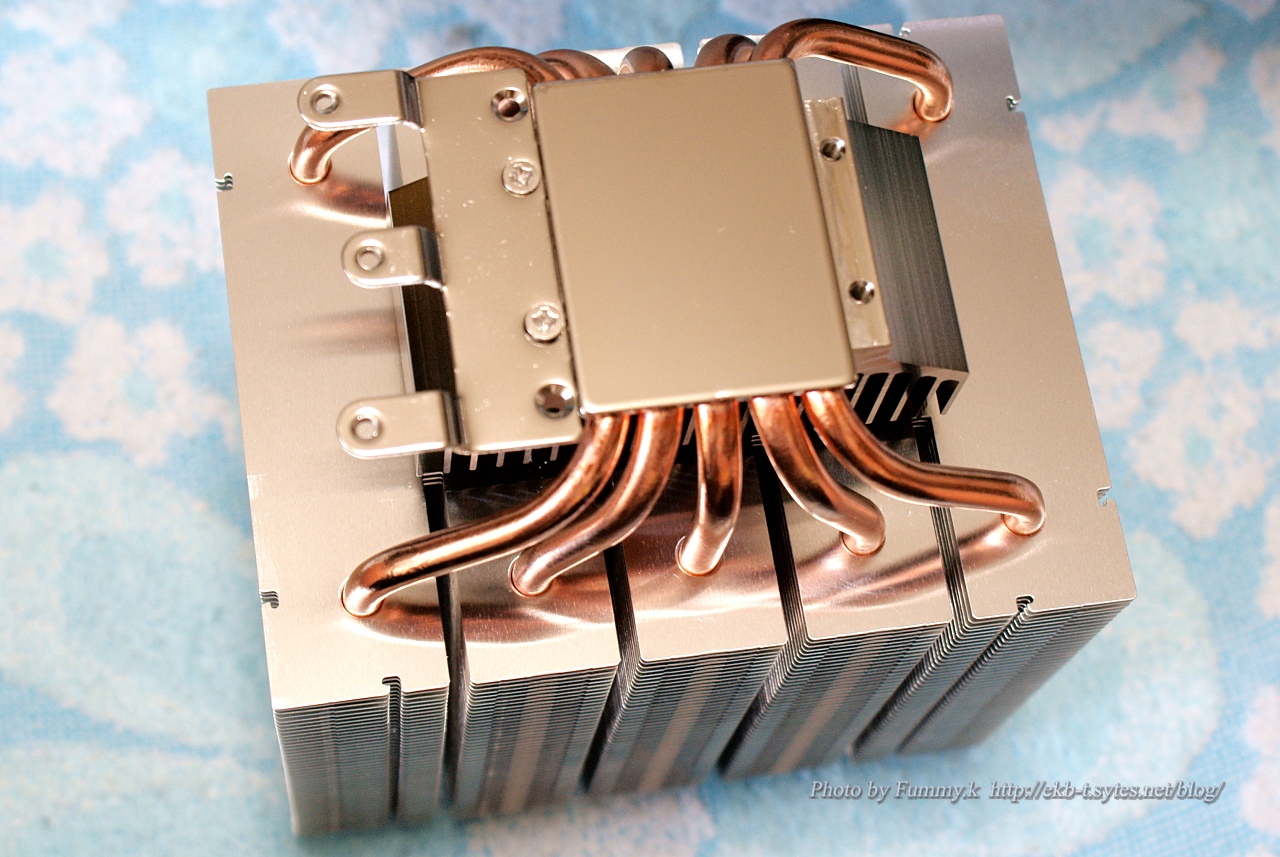

そして、ついでに、この前から気になっていたCPUファンも入れ替えた。使ったのは、SCYTHEのMUGEN∞2 無限2 リビジョンB SCMG-2100だ。相当に大型だ。付属ファンは1300回転までしか上がらないので、これまた結構静音のようだ。

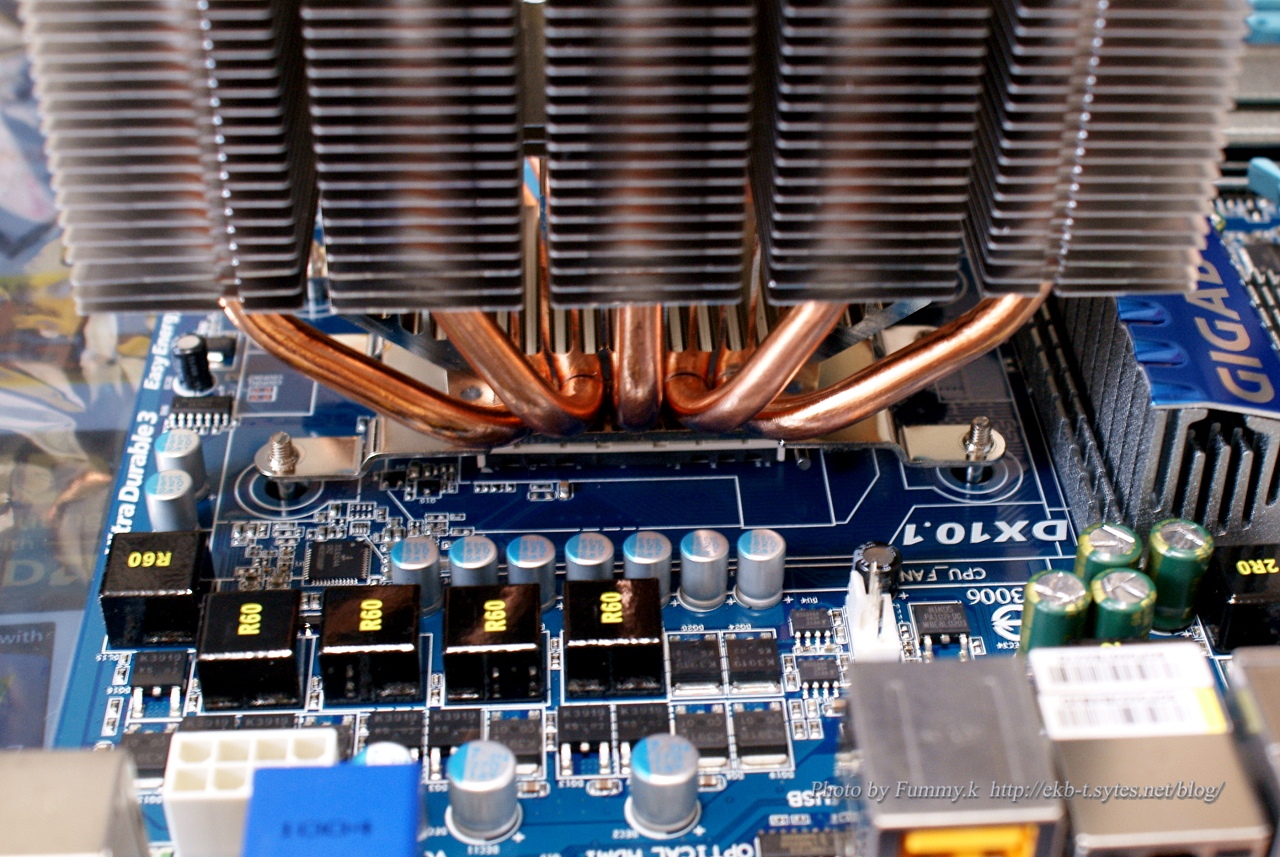

さっそくとりつけた。まず、マザボ付属のCPUファンのアダプタは取らないといけない。ねじをゆるめて取る。

つぎに冷却フィン側も、Intel、AMDの色々なソケットに対応できるので、アダプターが色々同梱されている。その中からAM3用のアダプタをつける。

そして、付属のマザボ裏側の押さえをつけて、ねじを表にとおし、冷却フィンを固定。このとき、ねじの締め具合を均一にしないと、CPU表面と冷却フィンとが、密着しないので注意が必要だ。

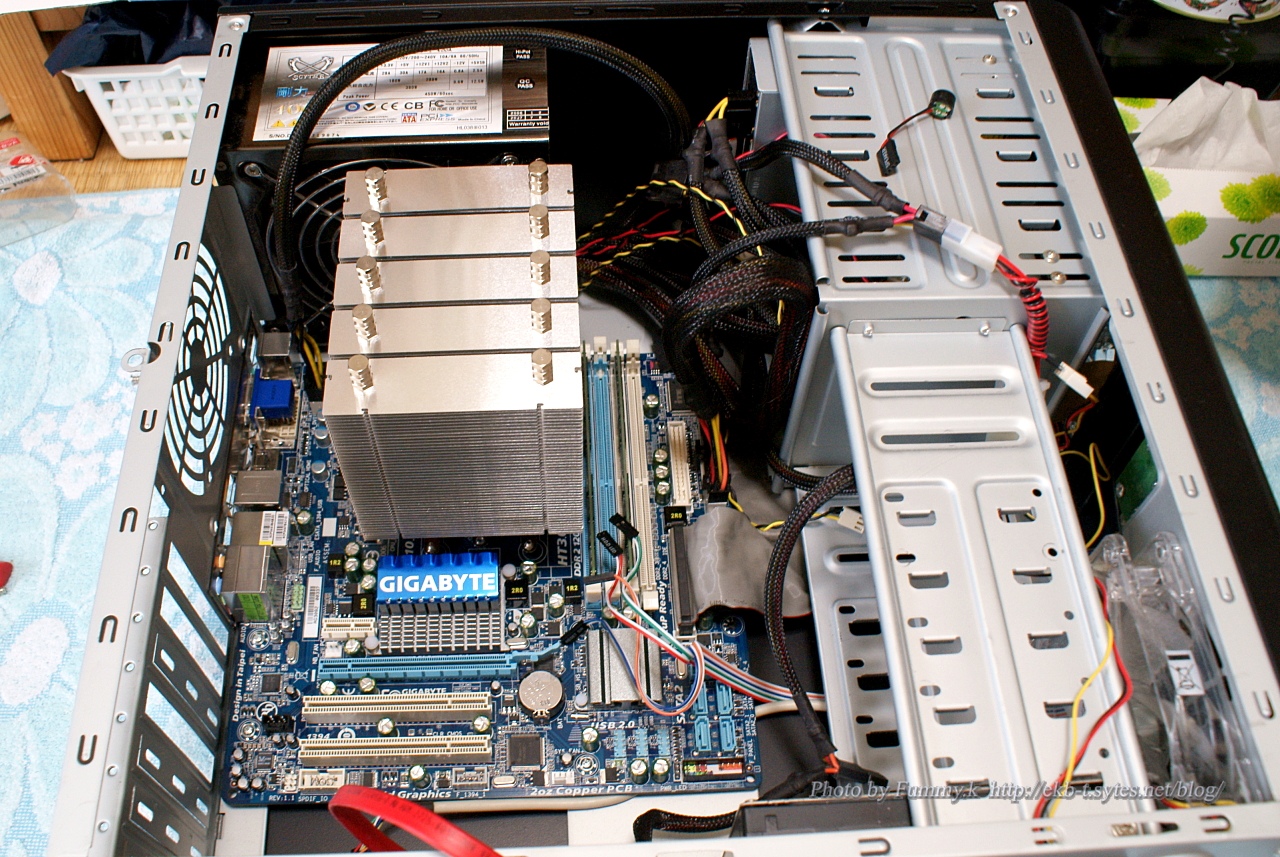

ケースに格納すると、結構場所を取る。サイドパネルが閉まるか心配だったが、ぎりぎりでなんとかいけた。

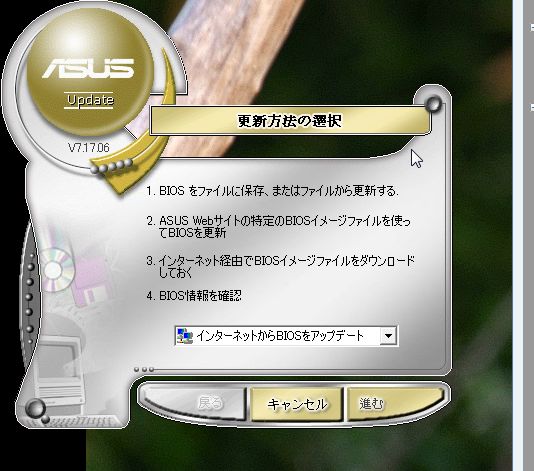

これで、さっそく起動して、ドライバのインストール。

肝心のCPUの温度だが、静音になりうるさくなくなった割りに、室温29度で、100%近いCPU負荷の状況でも58度~60度あたりだ。室温29度というと、人間も暑いので、扇風機を入れたところ、56度~58度程度になった。クーラーを入れれば、十分問題ないようだ。通常の使用では42度~45度程度だ。大きいだけでなく相当冷えるようだ。

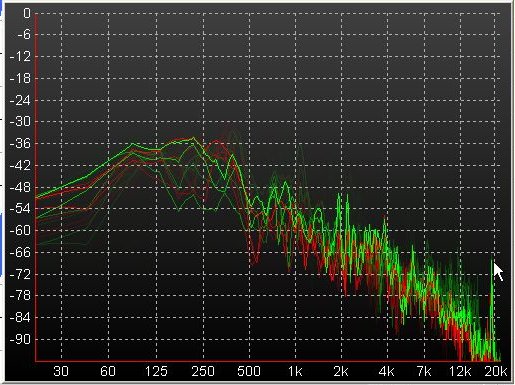

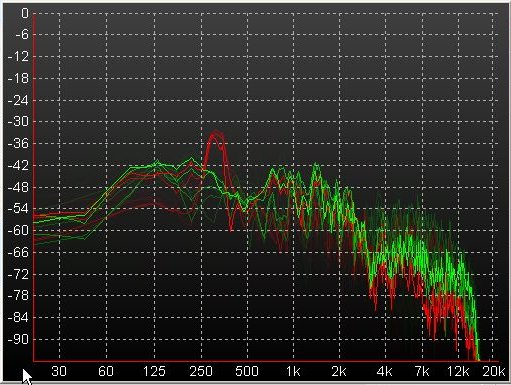

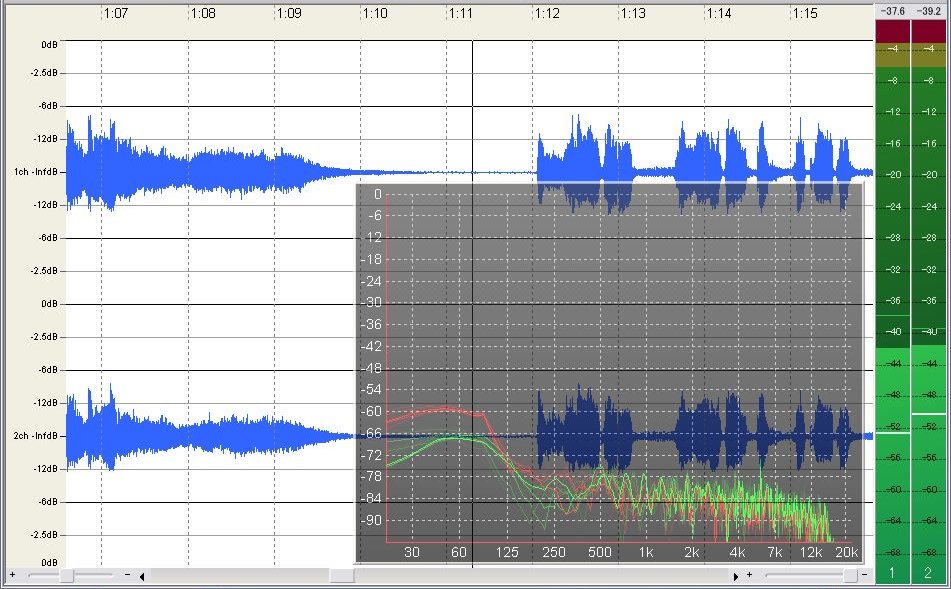

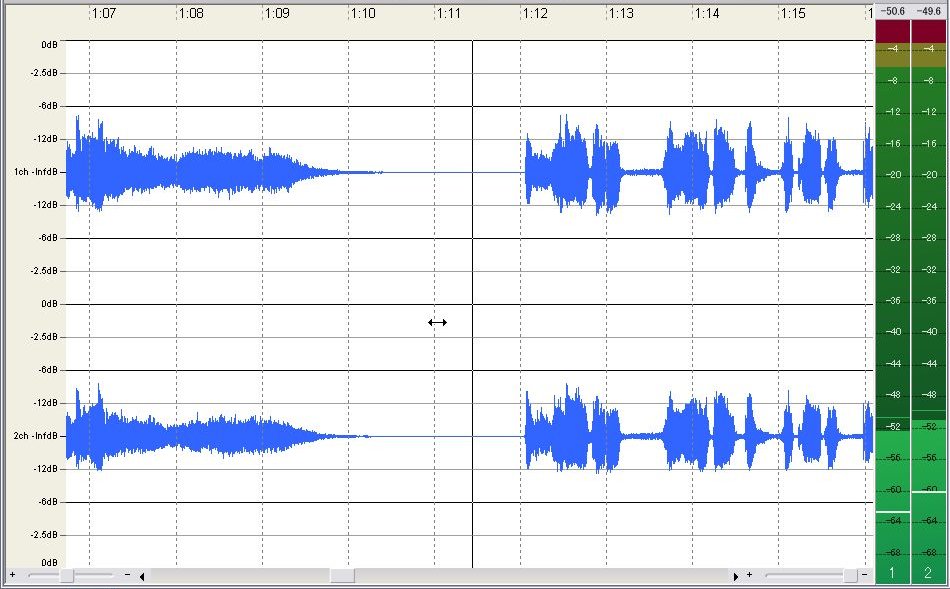

ところで、ASUSはHDオーディオがVIAだったが、GIGABYTEはRealtekだ。こちらの方が音がいい。というか好みの音となった。PCに接続しているスピーカにもよるのだろうが、今回棚から牡丹餅だった。

使用した、CPUクーラー MUGEN∞2 無限2 リビジョンB SCMG-2100(SCYTHE )

使用した、マザー GA-MA785GM-US2H Rev.1.0(GIGABYTE)

使っているケース SCY-603-BK(SCYTHE )