■サーバの電力測定

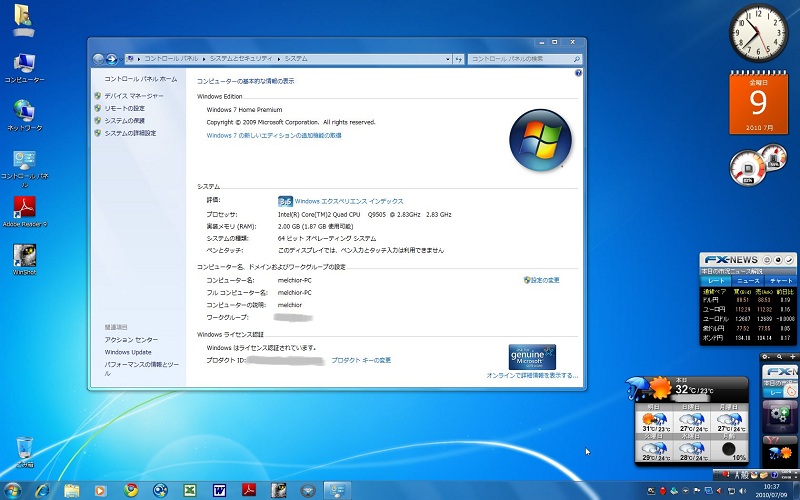

一応、インストールもすんで、動作も安定し、サーバの細かい設定に入ってきているので、サーバの電力を測定してみた。基本構成は、最初と同じだが、CPUは省電力仕様のX240eに変更してみた。

結果は定常時0.4A程度。電源投入時は1.0A。OS起動時0.6A。

◇電気代は、だいたいこのくらい(http://kunisan.jp/denki/で調べ)

種類: パソコン

消費電力: 40W(ワット)

1日あたりの使用時間: 24Hour(時間)

1日あたりの消費電力: 0.96kWh

1日あたりの電気代 : 21.12円

1日あたりのCO2(二酸化炭素)排出量: 0.36kg

都市ガス0.18m3、またはガソリン0.16リットルを燃焼させた時のCO2排出量と同等です。

1ヶ月あたりの消費電力: 28.8kWh

1ヶ月あたりの電気代 : 634円

1ヶ月あたりのCO2(二酸化炭素)排出量: 10.94kg

都市ガス5.58m3、またはガソリン4.72リットルを燃焼させた時のCO2排出量と同等です。

みごとに、Celeron 800MHz のサーバとほぼ同じ消費電力の、グリーンサーバになった。うふふ。

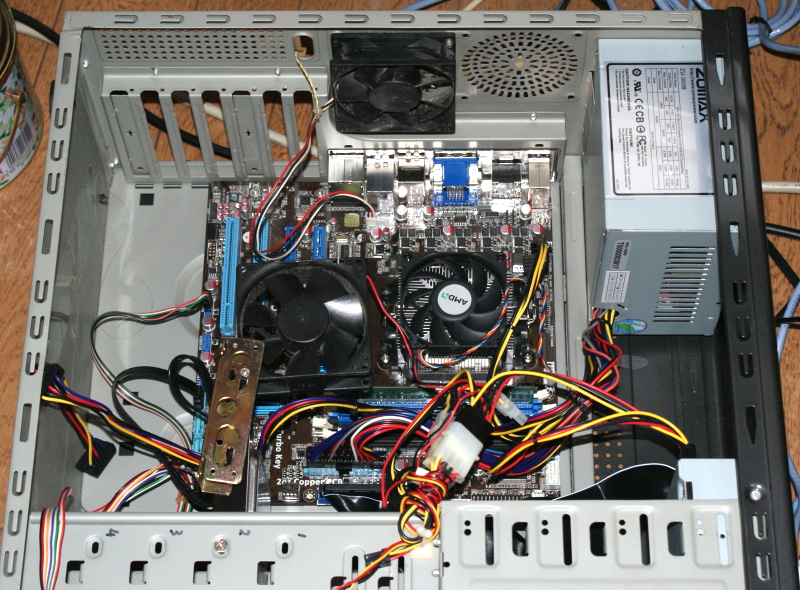

◇使用ハード

・CPU Athlon II X2 240e 2.8GHz 72℃ 45W L1:(64KB+64KB)×コア L2:1MB×コア

・マザーボード M4A785D-M PRO(ASUSTek)

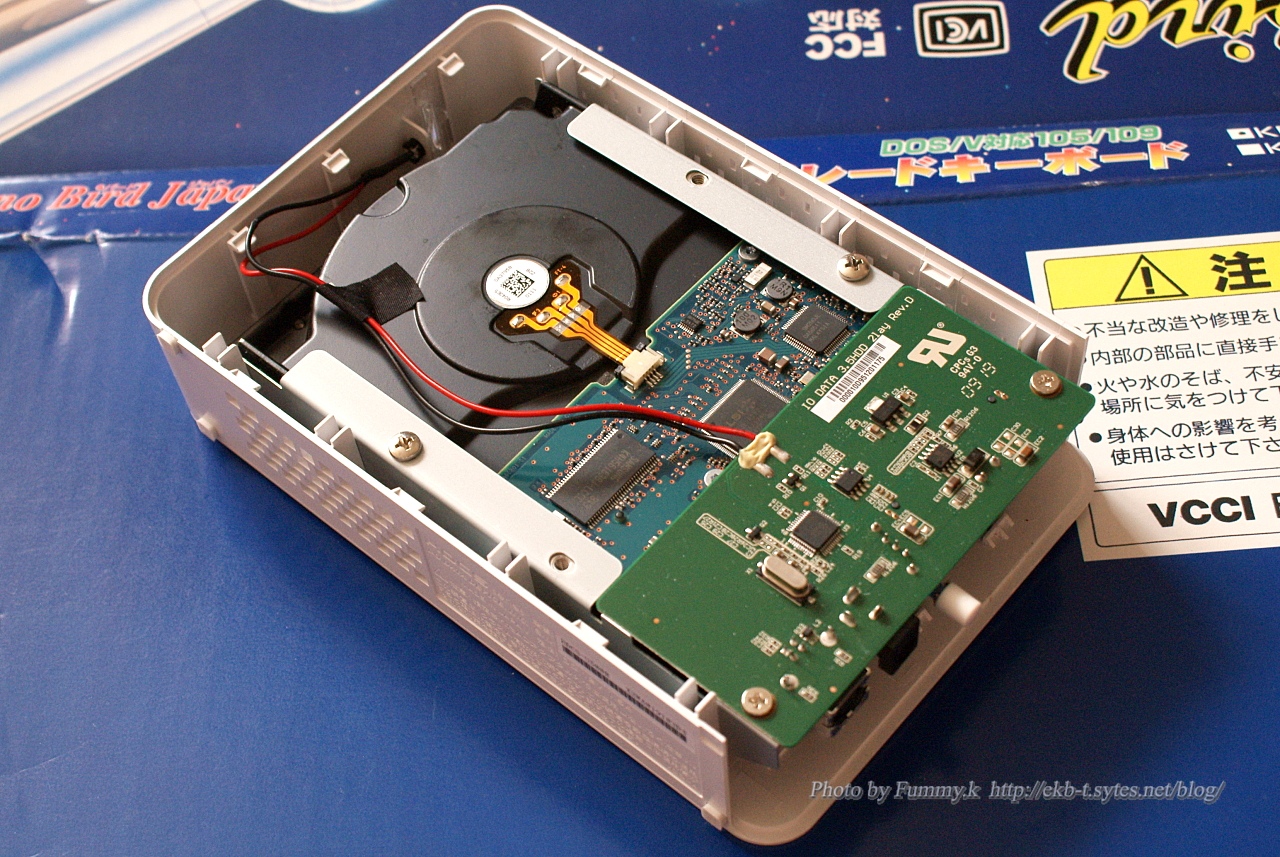

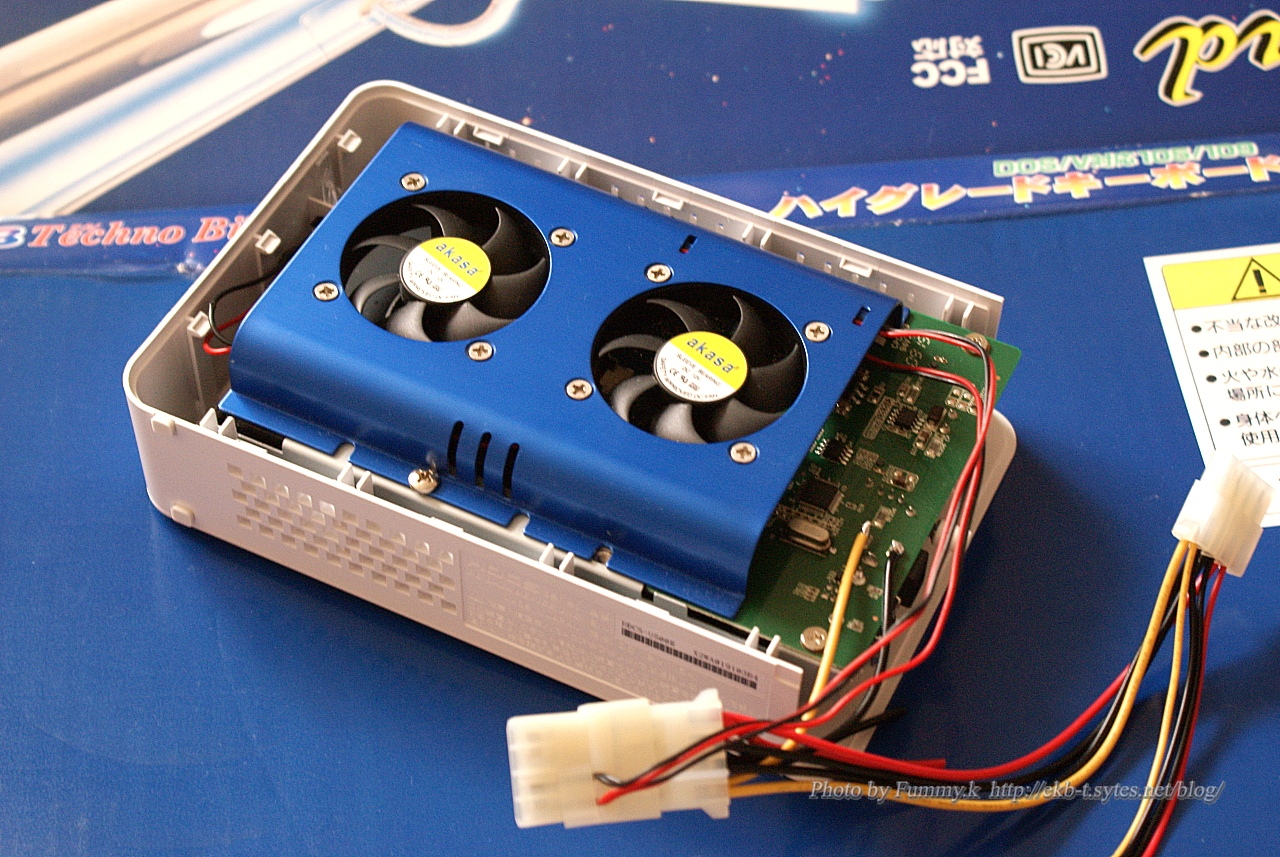

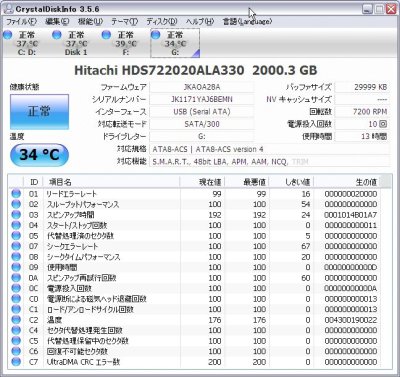

・HDD HDS721050CLA362 (500GB SATA300 7200)(HGST [日立グローバルストレージ])

・電源 ZU-360B(アビー [abee])