Windows 10 Creators Update のアップをする前からどうもPCの具合が悪かった。どうも遅い。Windows7で若干早くなったと思ったが、Windows8で結構起動や色々な操作時も早くなったなと思って … “プライバシーの設定” の続きを読む

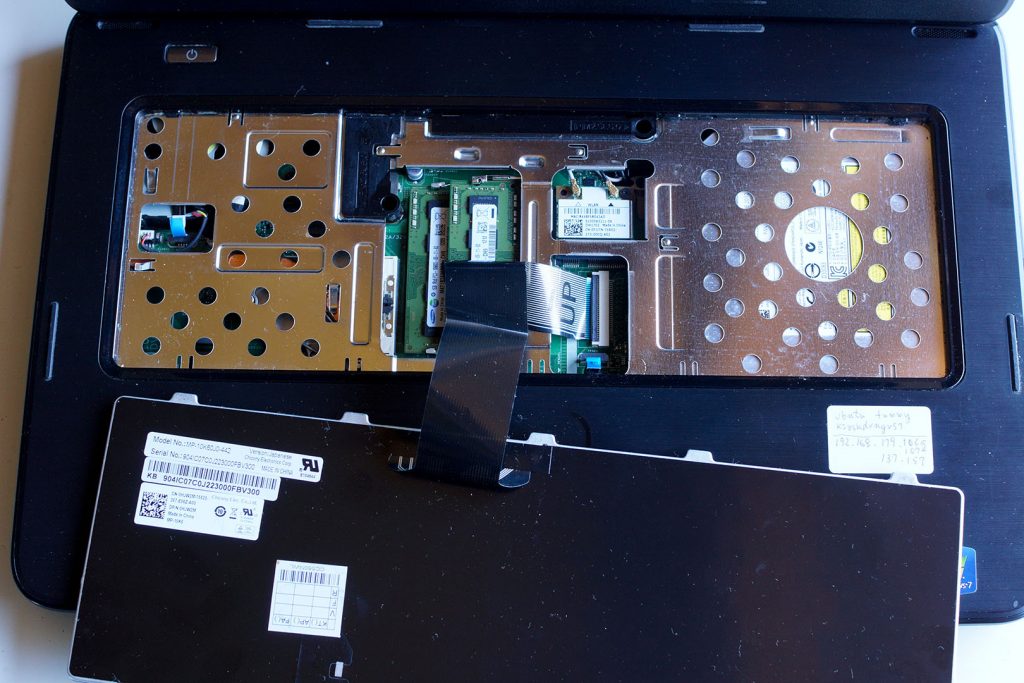

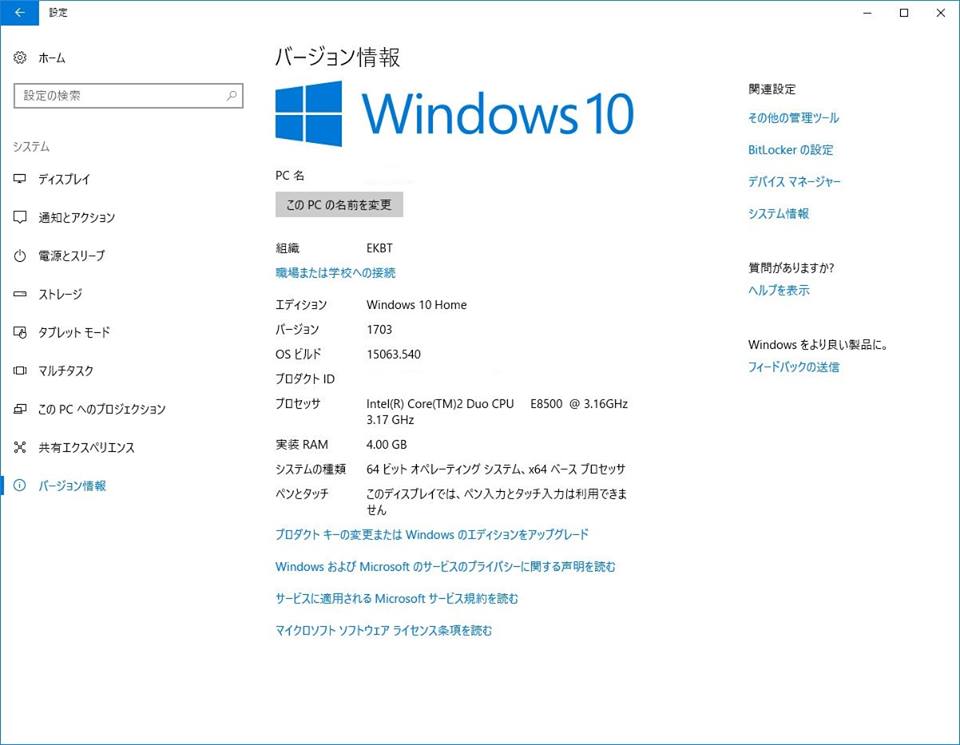

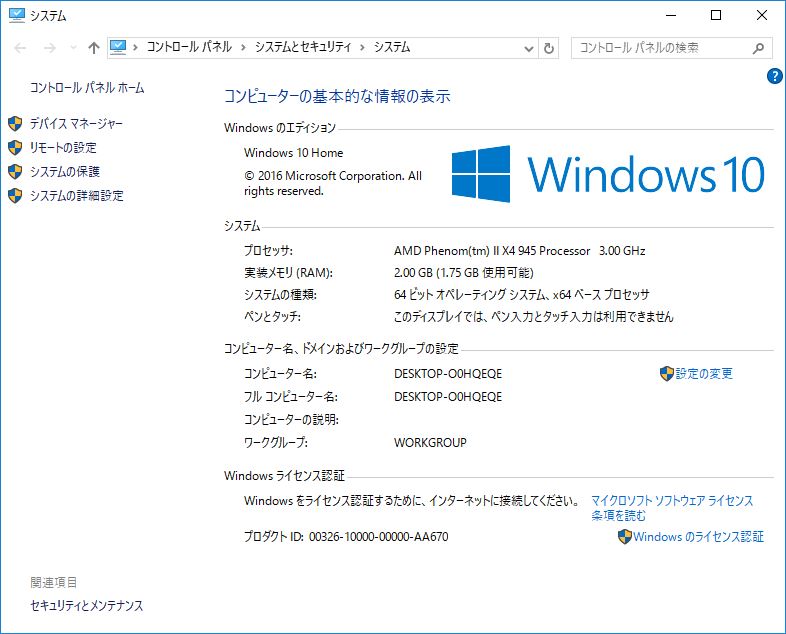

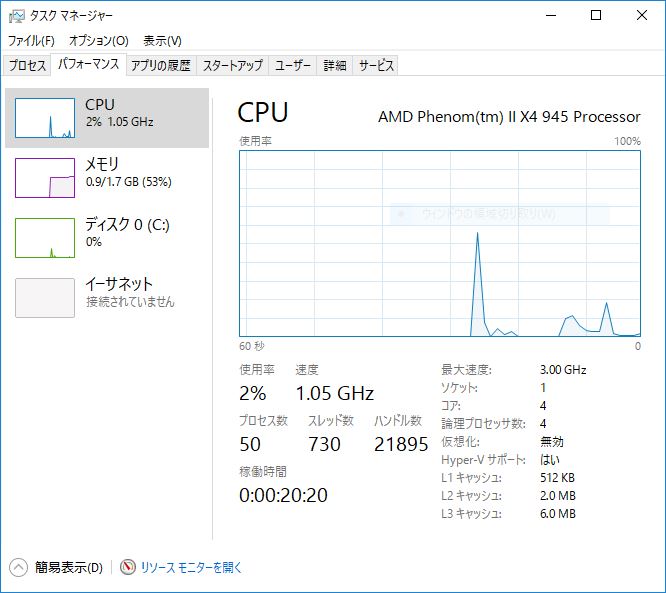

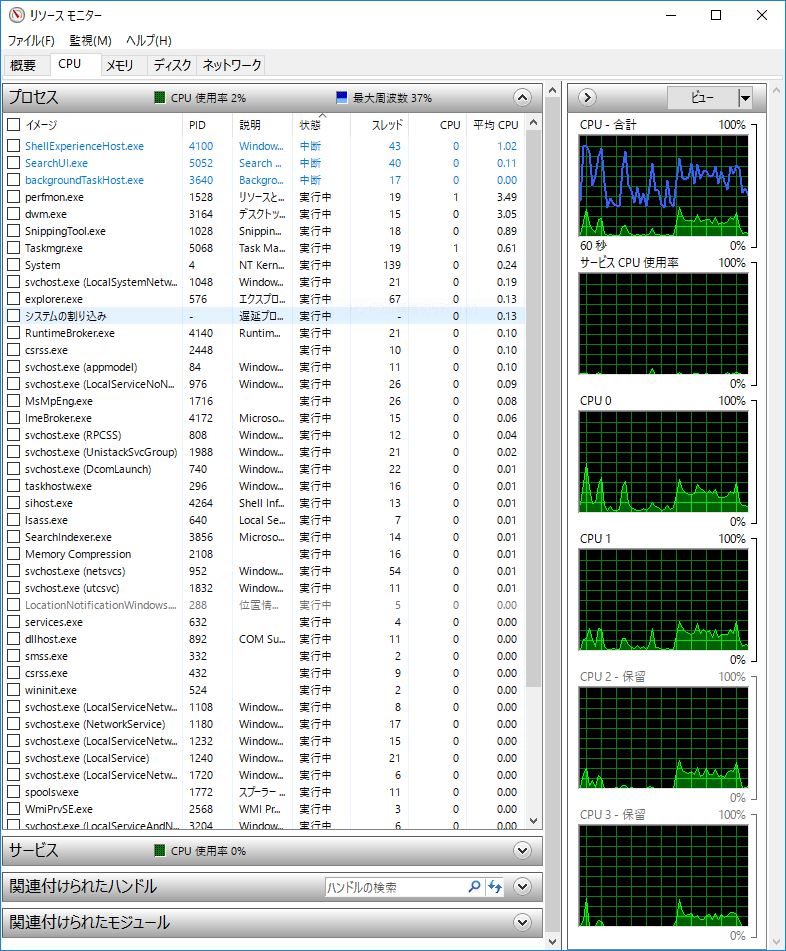

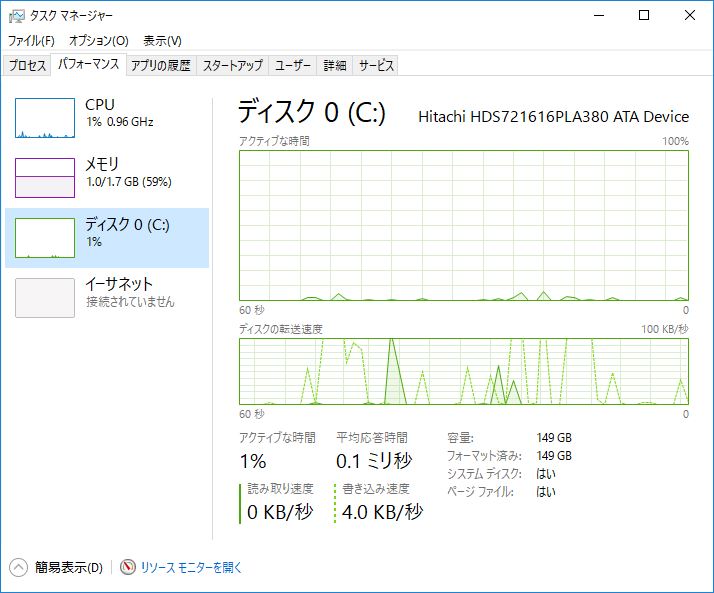

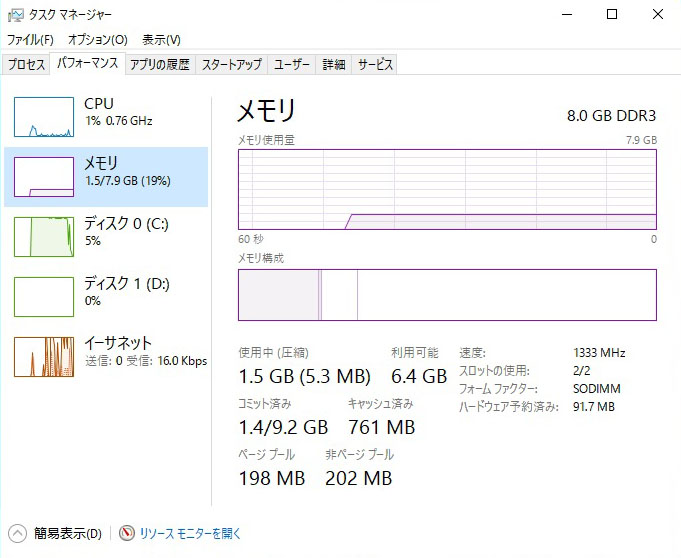

Windows 10 Creators Update のアップをする前からどうもPCの具合が悪かった。どうも遅い。Windows7で若干早くなったと思ったが、Windows8で結構起動や色々な操作時も早くなったなと思っていた。Windows10も初期のバージョンでは8並みの速度かなとも思っていたが、最近どうも遅い。Windows 10 Creators Update をやったら、色々な互換性のチェックも終わるだろうから、少しはいいかと思いきや、アップデート後もやっぱり遅い。タスクマネージャーを見てみると、Microsoft telemetryなんとかというのがCPUやメモリーを色々使っている。ううむ、こういうのはなんとか切れないものかと考えていたが、はたと思い当たった。そうだプライバシーの設定である程度は止められる。色々な情報の収集、使わない機能の自動実行等止められるのでは...

さっそくやってみた。

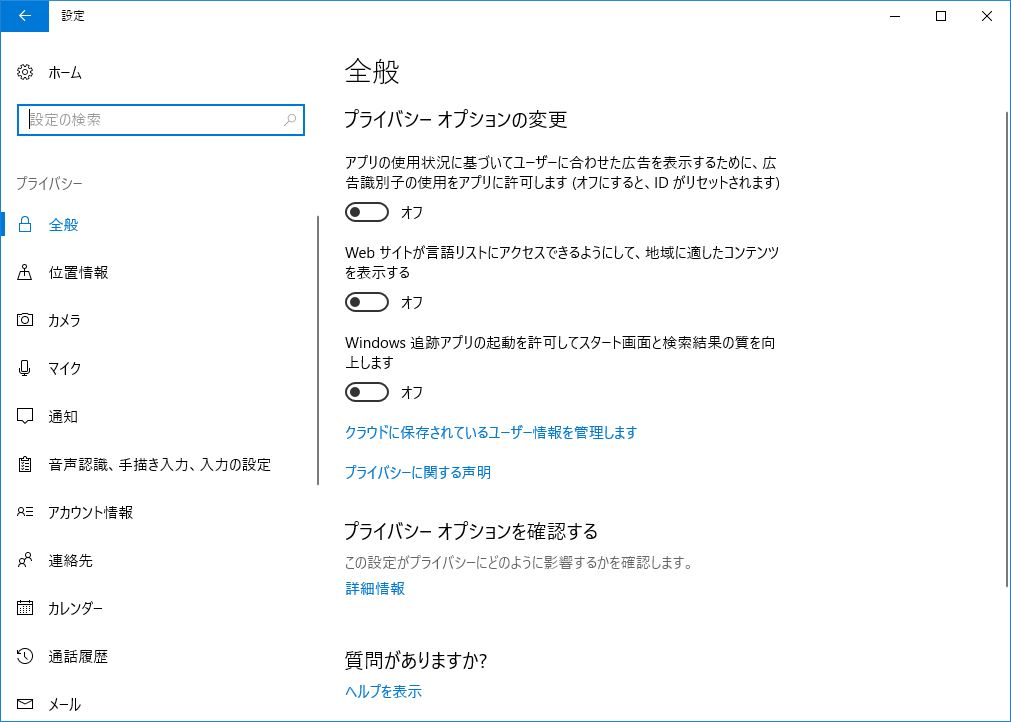

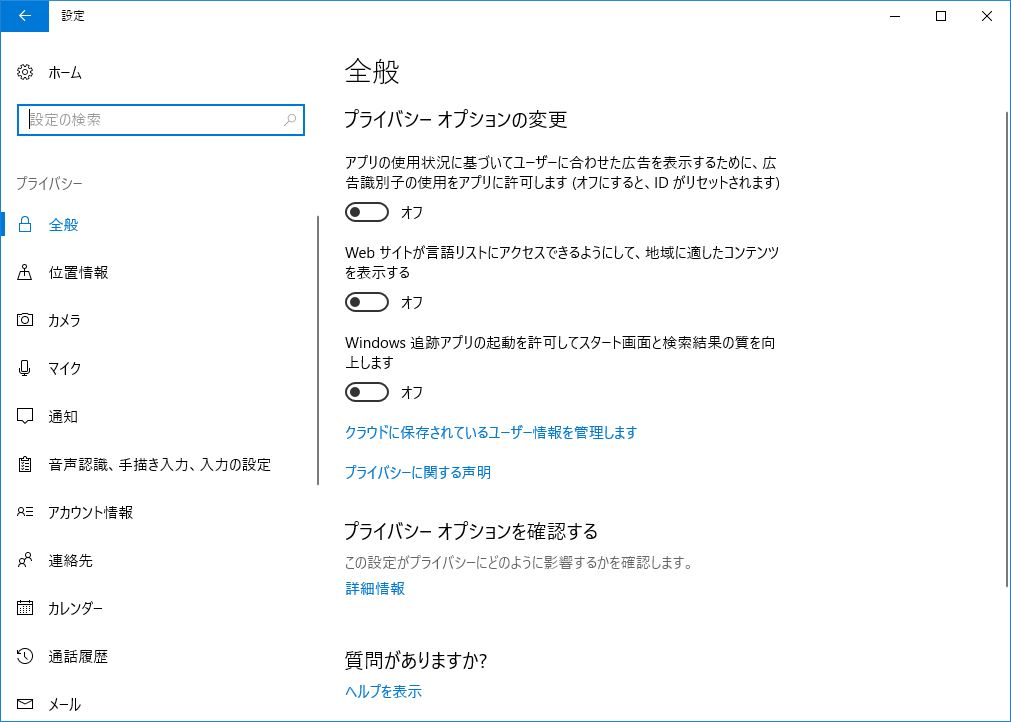

まずは、Windowsの設定から「プライバシー」をクリック

まずは、「全般」ここは一応すべて「オフ」にした。

続いて、「位置情報」これも、ノートPC・デスクトップPCともGPS機能を搭載してないので、基本「オフ」。既定の場所は、必要なら設定しておいてもいいかも。

次は「カメラ」。ノートPCはついているので、スカイプぐらいは「オン」にしておいた。

次は「マイク」。これもノートPCはついているので、スカイプぐらいは「オン」にしておいた。

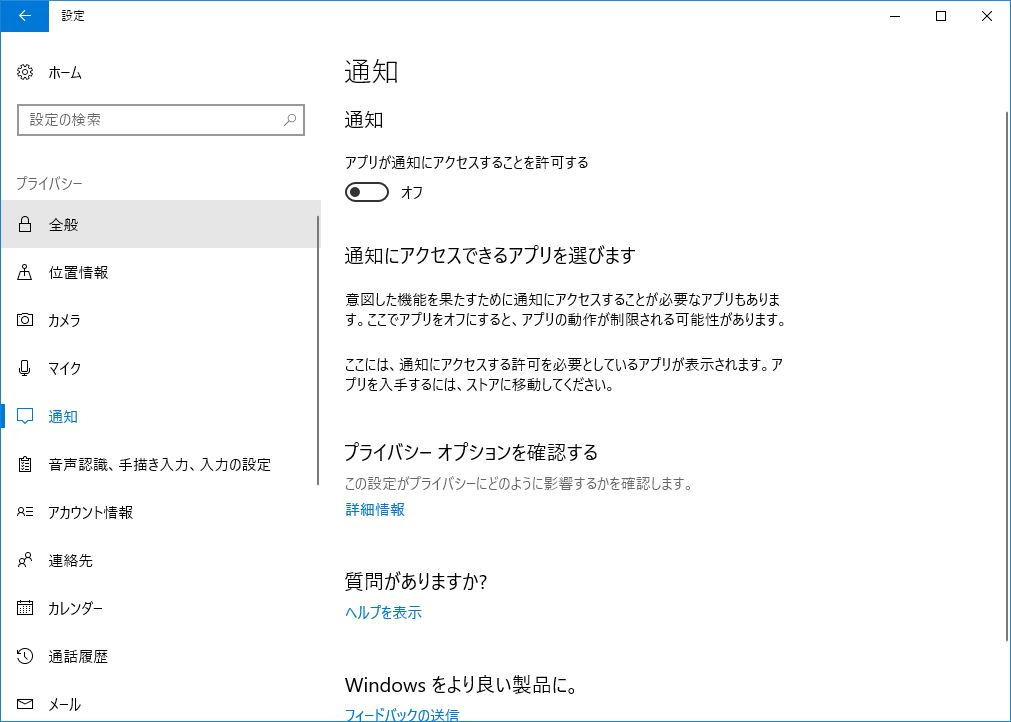

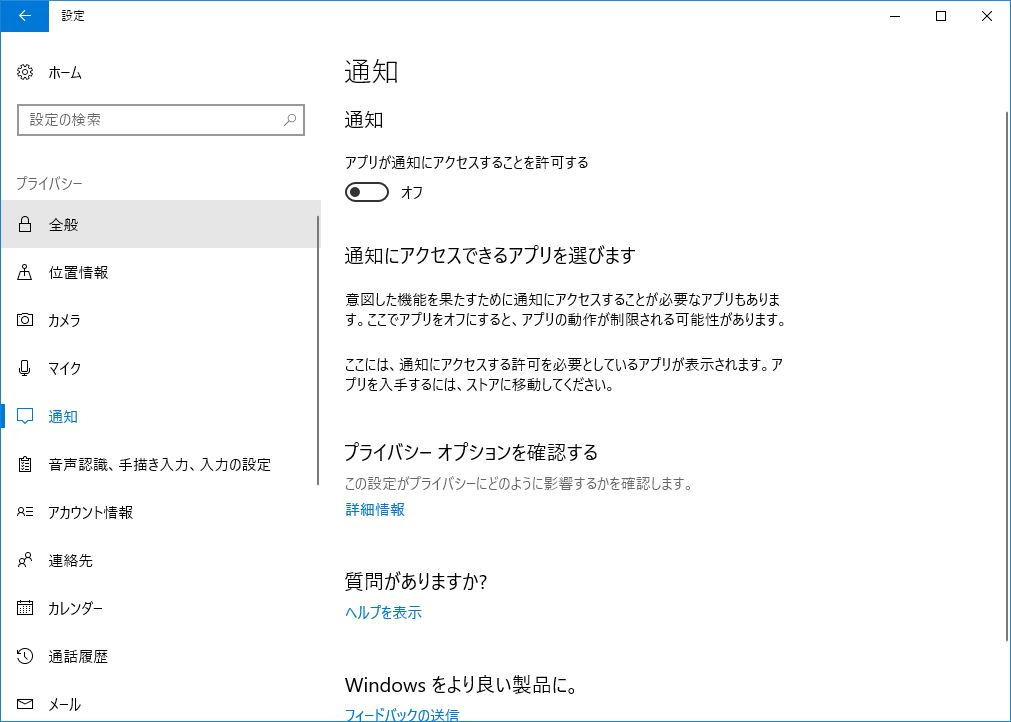

「通知」は「オフ」余計な通知が結構多かったので。

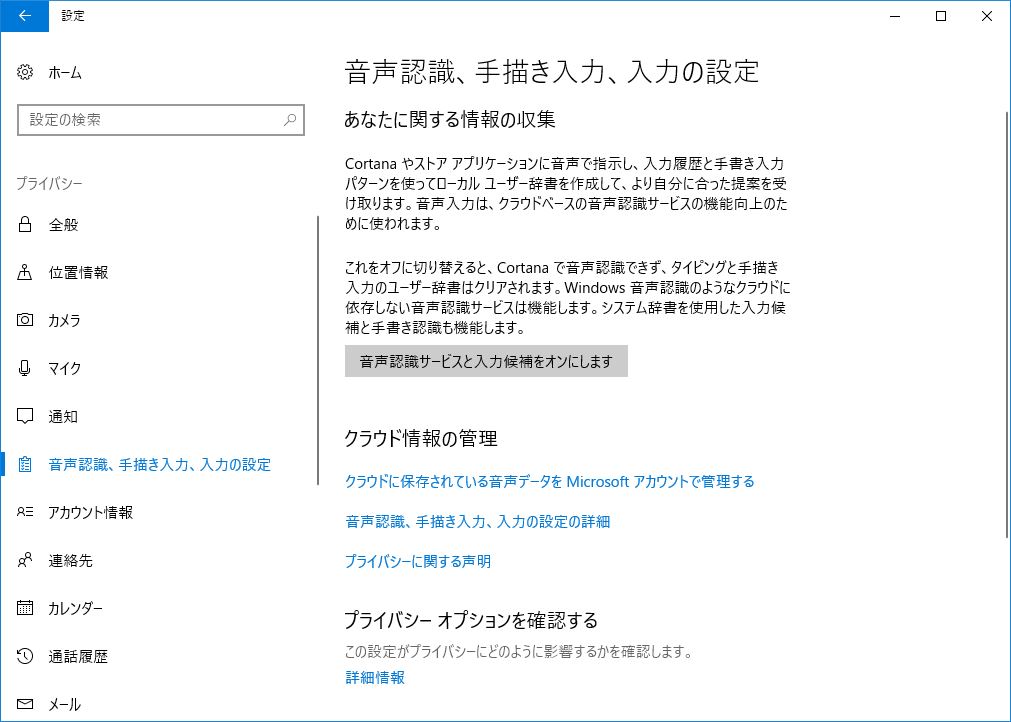

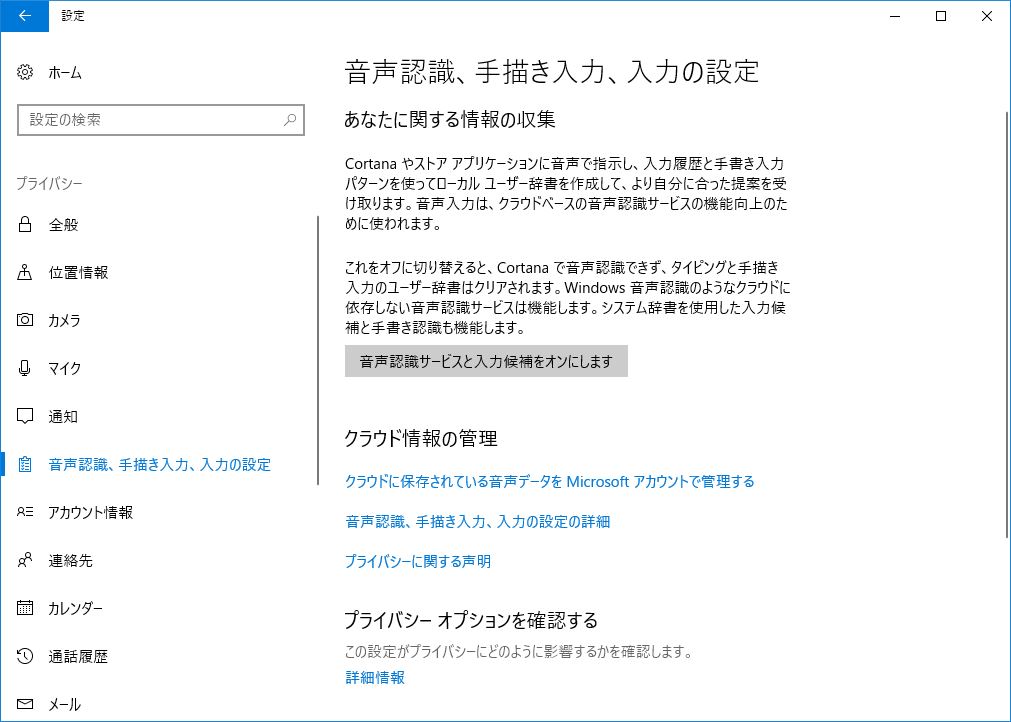

「音声認識、手書き入力...」も「オフ」にしておいた。特に使っていないので。タブレットなどなら「オン」なのだろうが、ノートPCも昔ながらの使い方しかしていないので。

「アカウント情報」・「連絡先」・「カレンダー」・「通話履歴」・「メール」・「タスク」・「メッセージング」なども基本的には「オフ」にした。タブレットなどで、スカイプで通話などをやっている場合は、「オン」の方がいいかもしれない。この手のWindowsの機能はあまり使っていないので、「オン」にしてもあまり意味がない。

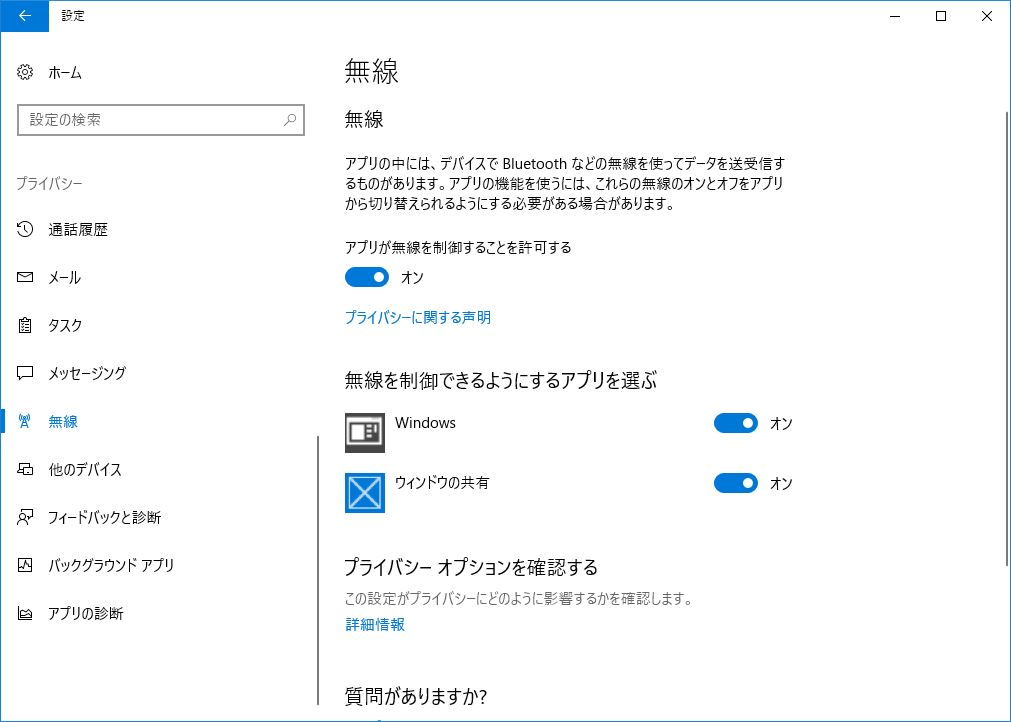

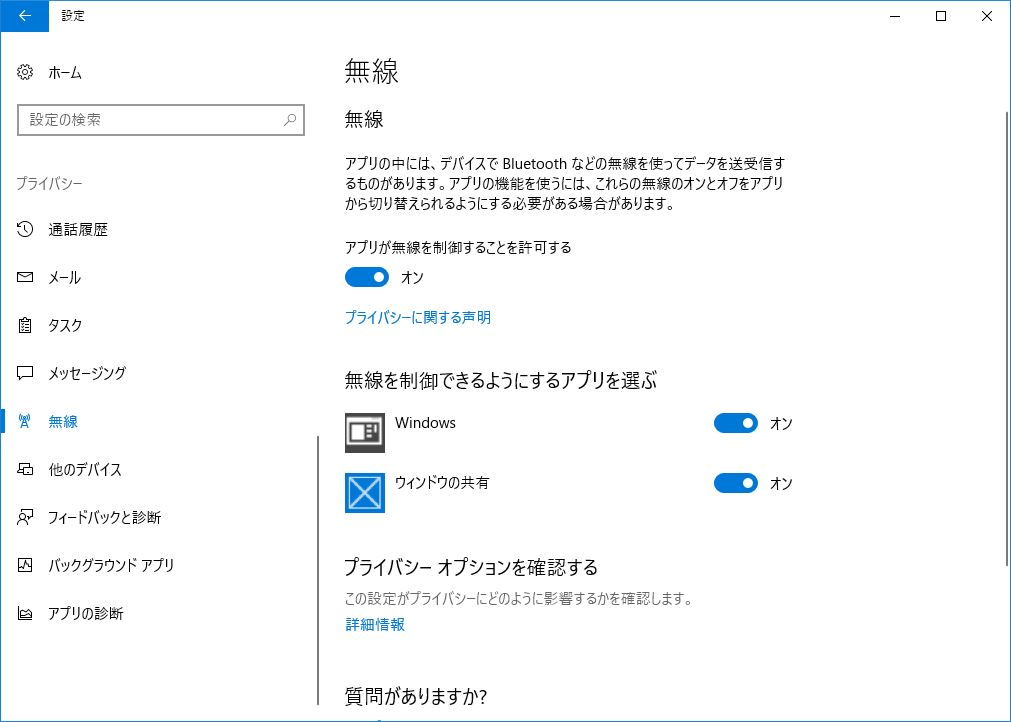

「無線」は「オン」。BluetoothなどはノートPCでは使いそうなので。

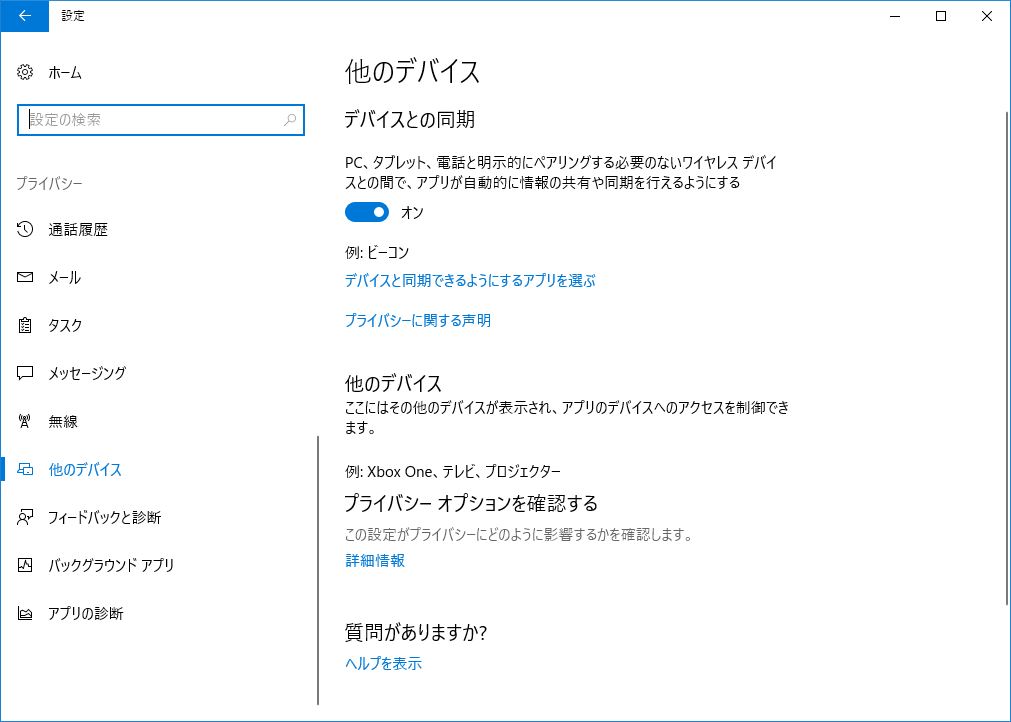

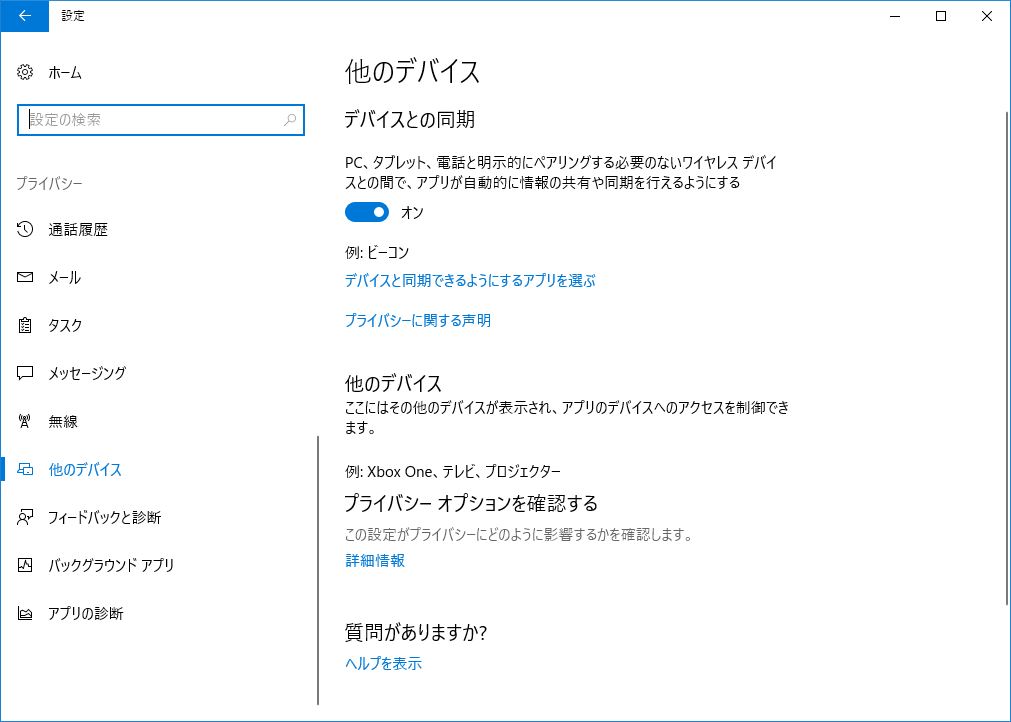

「他のデバイス」も同じに「オン」。

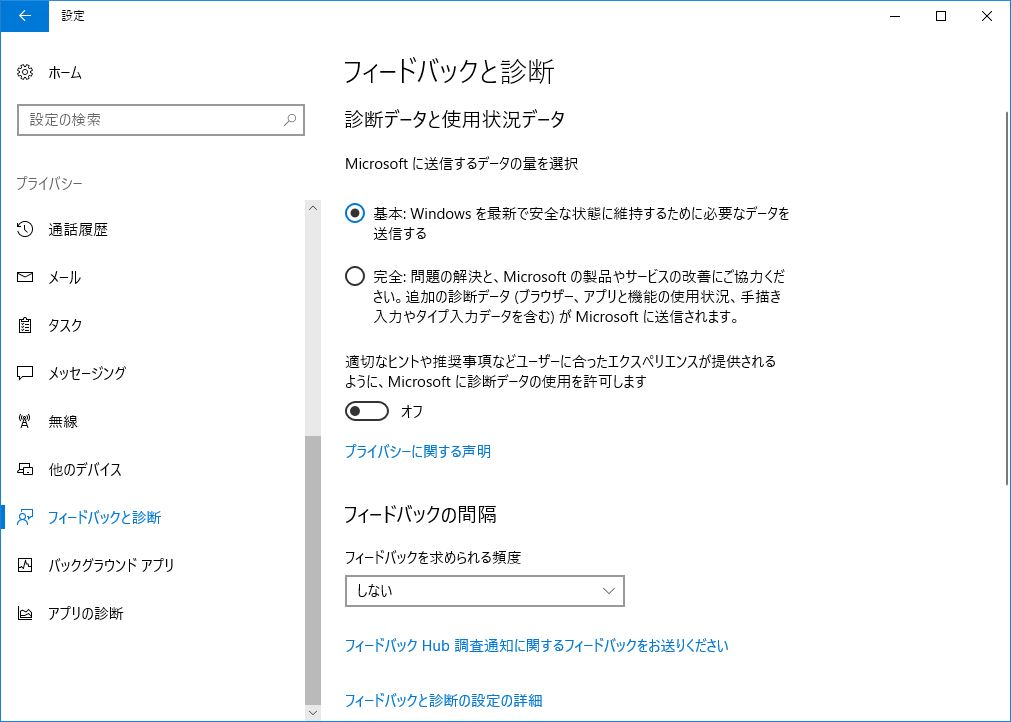

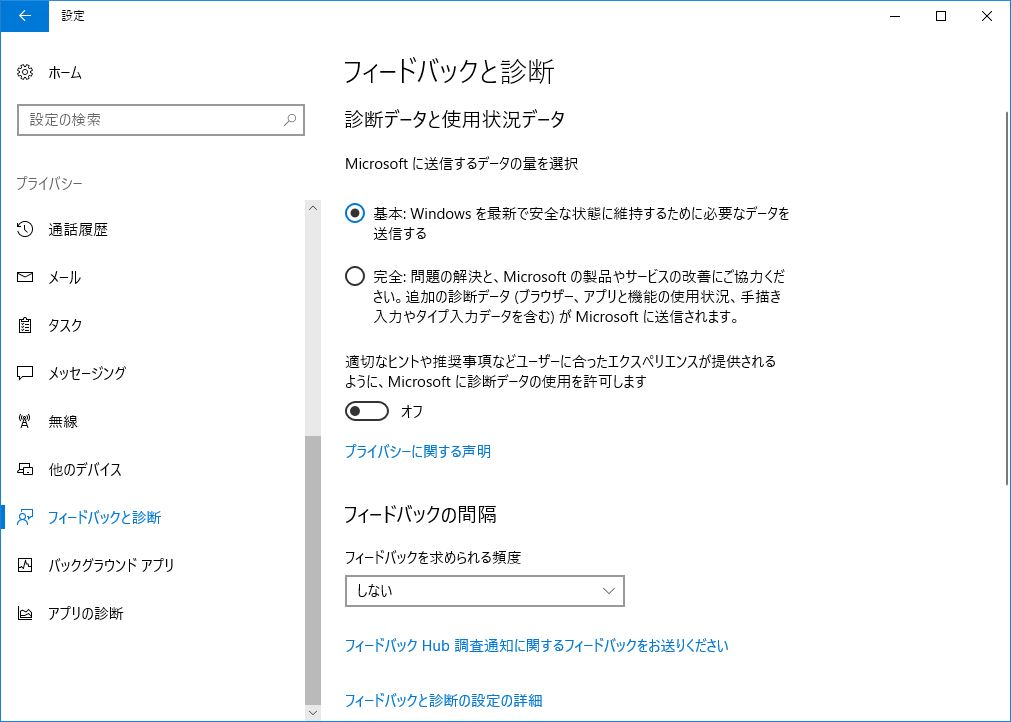

さあて、ここからが重要な所、マイクロソフトとのデータのやり取りの設定。

「フィードバックと診断」・「バックグラウンドアプリ」・「アプリの診断」これは基本「オフ」。ストアアプリもほとんど使わないので、これで問題もないだろう。

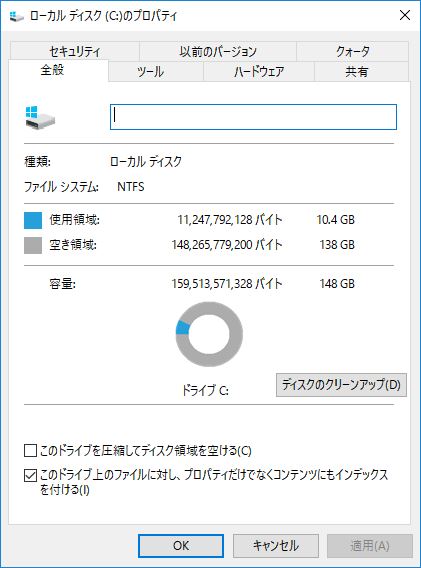

さあて、これで再起動。結果は、まあ少しは速くなったようだ。メモリ消費も減ったようだ。HDDが余計にアクセスされるのも減ったようだ。