最近DSDDSDとなんだか騒がしくなってきた。USBDACもDSDには対応していないが、DSDでしかファイルが無い音源も出てきたので、なんとかいつもつかっているfoobar2000でも聞けないものかと、pluginを探し … “foobar2000でDSD” の続きを読む

最近DSDDSDとなんだか騒がしくなってきた。USBDACもDSDには対応していないが、DSDでしかファイルが無い音源も出てきたので、なんとかいつもつかっているfoobar2000でも聞けないものかと、pluginを探してみた。そうしたらどうもSuper Audio CD Decoderなるものでできるようだった。なので、さっそくインストールしてみた。

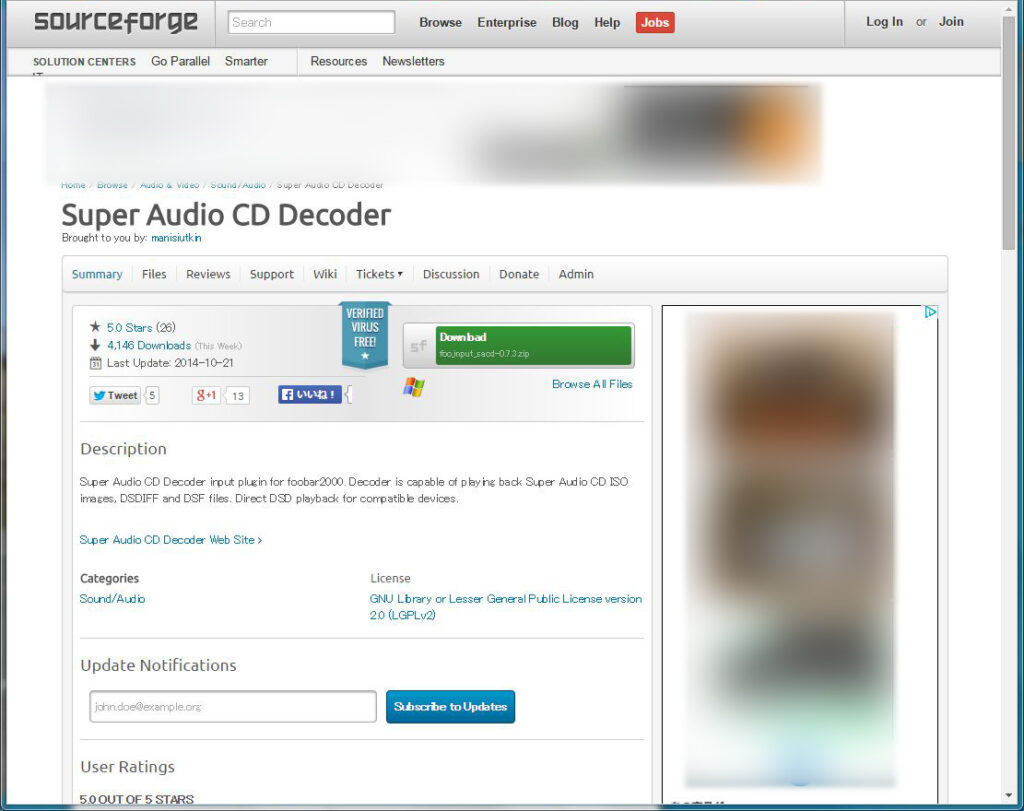

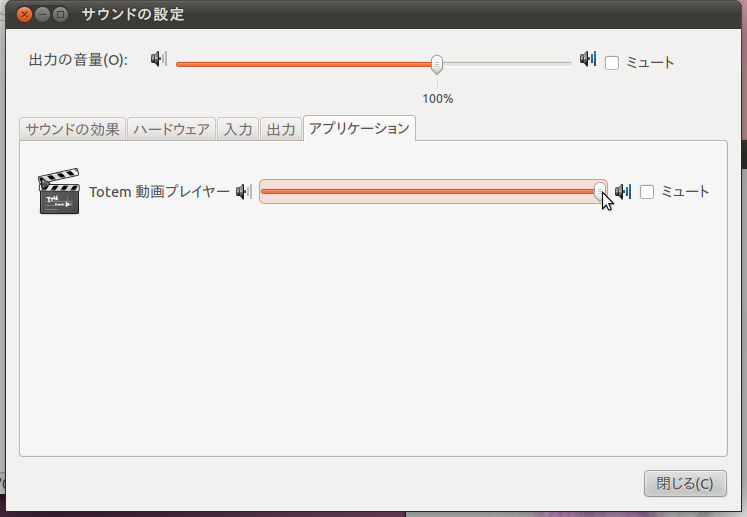

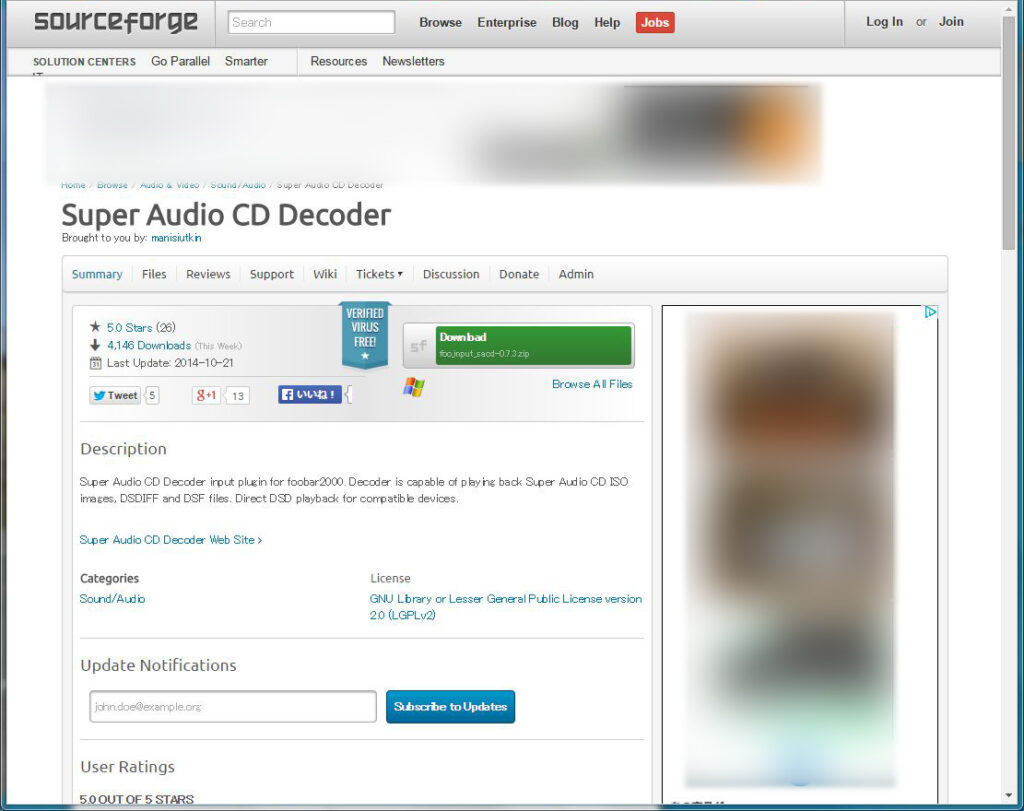

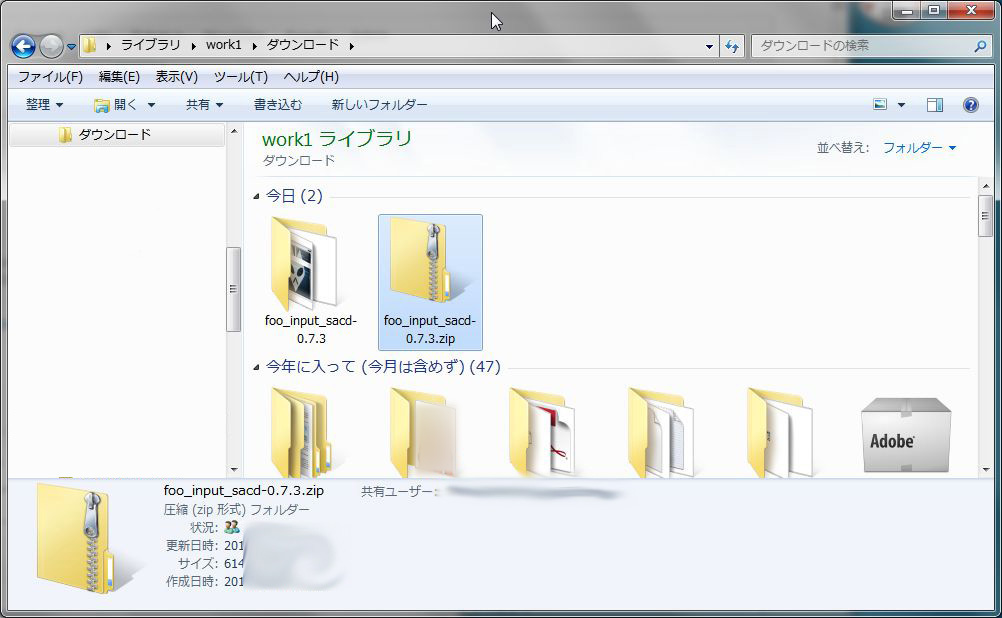

このサイトからダウン(https://sourceforge.net/projects/sacddecoder/)

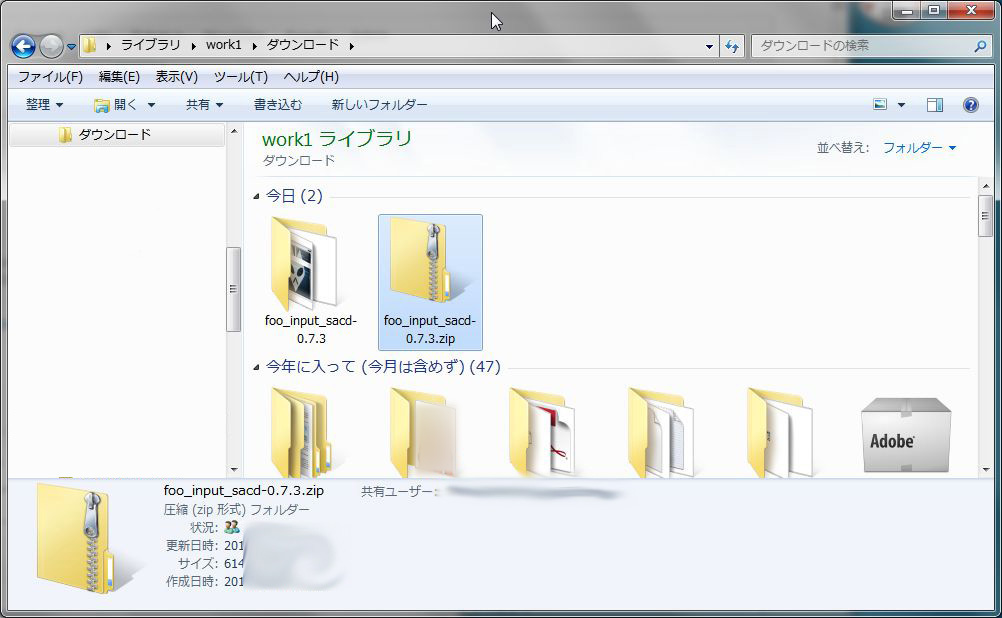

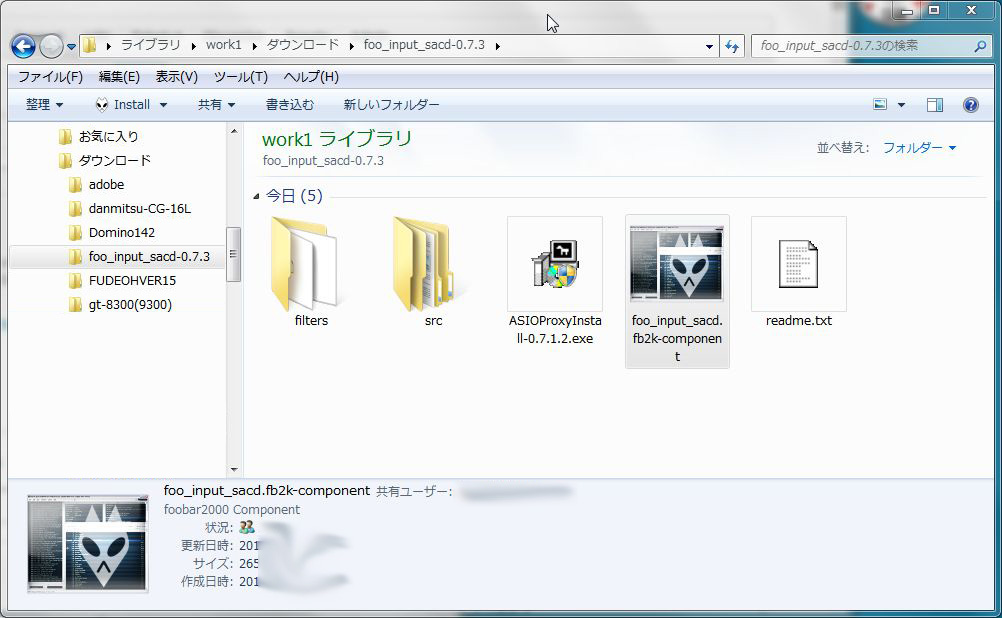

zipになっているので、適当なフォルダーに解凍

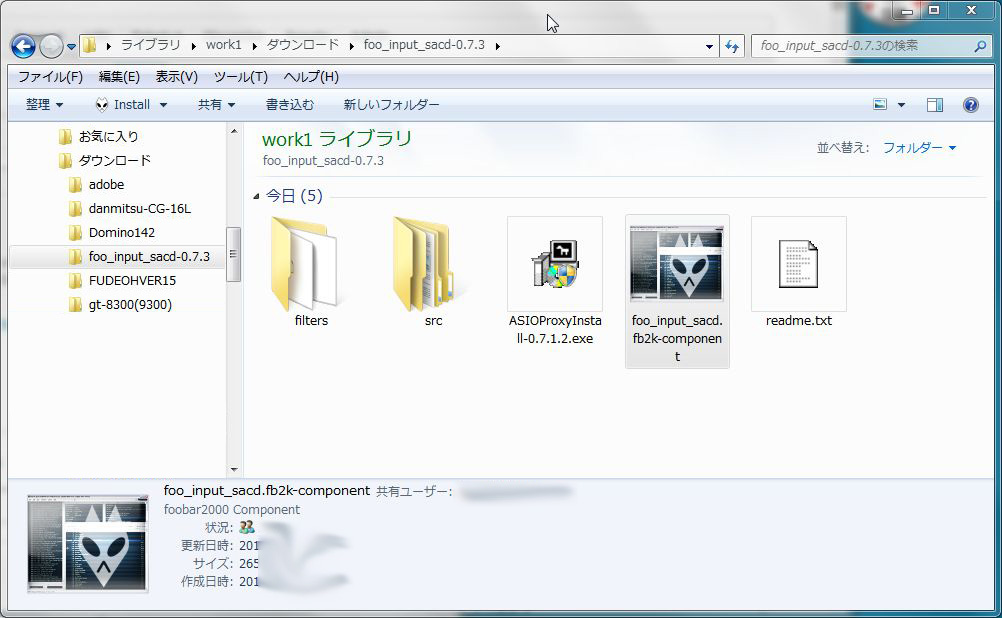

中身はこんな具合

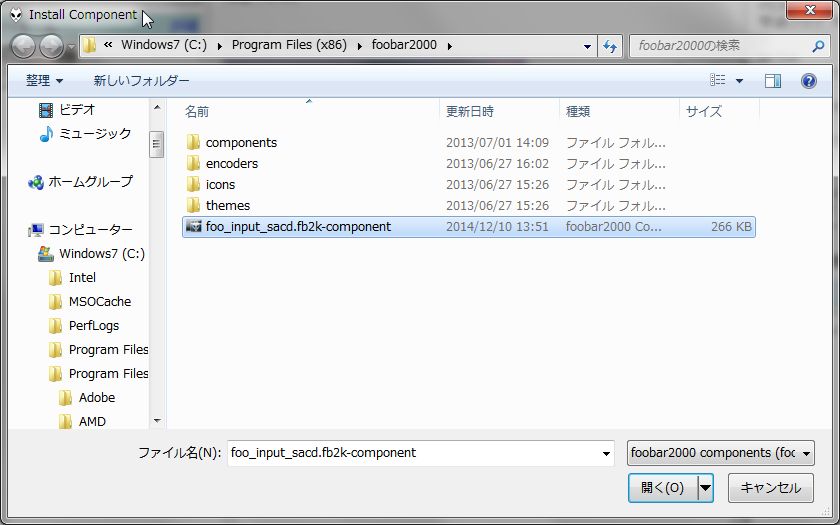

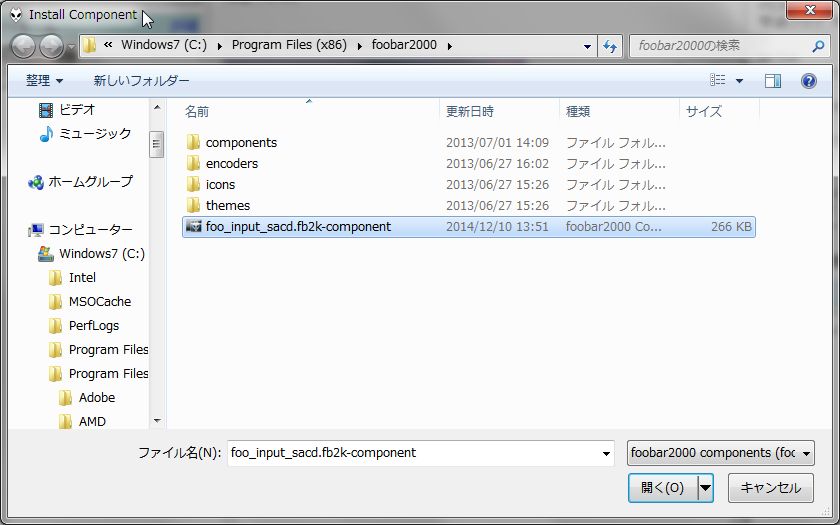

foobarのフォルダーにおいておく

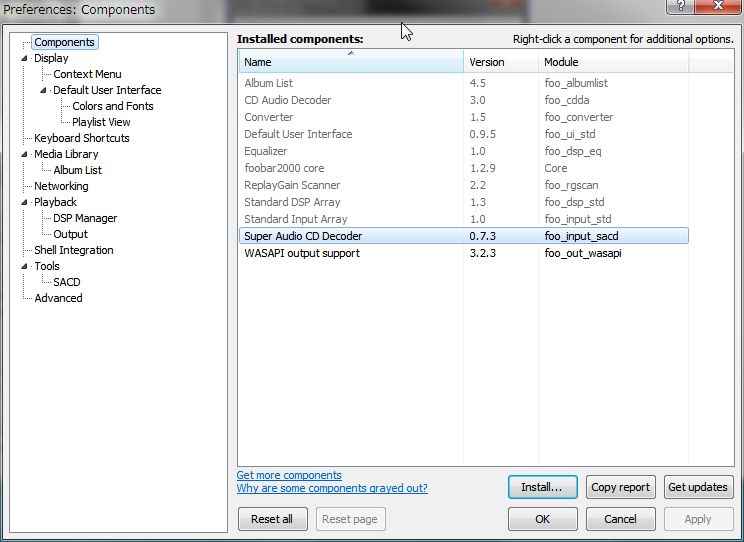

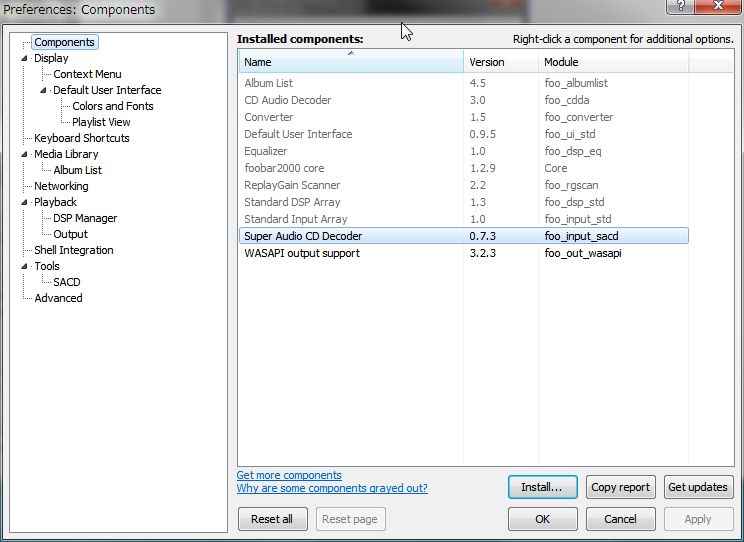

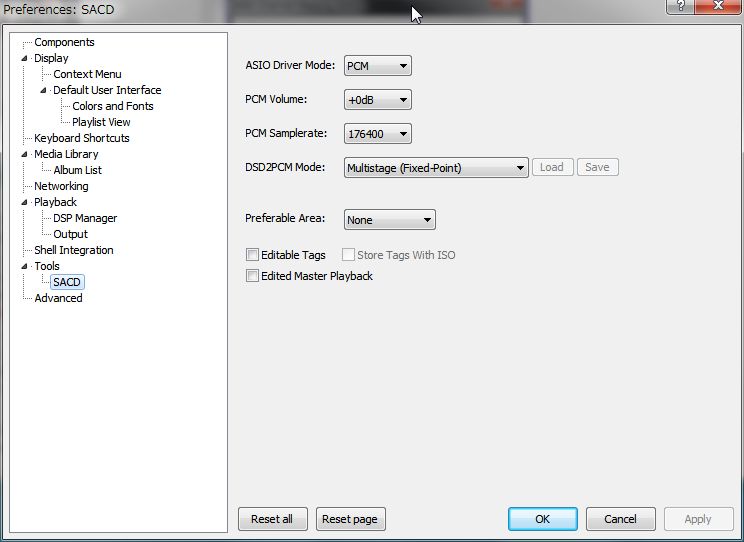

あとは、foobarのpreferencesの中のComponentsでInstallボタンをクリックして、インストール。すると、Toolsの中にSACDという場所が出来る。

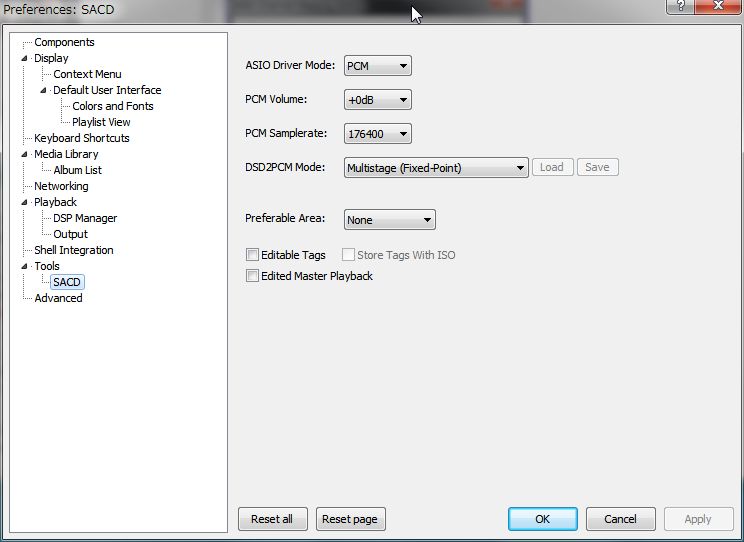

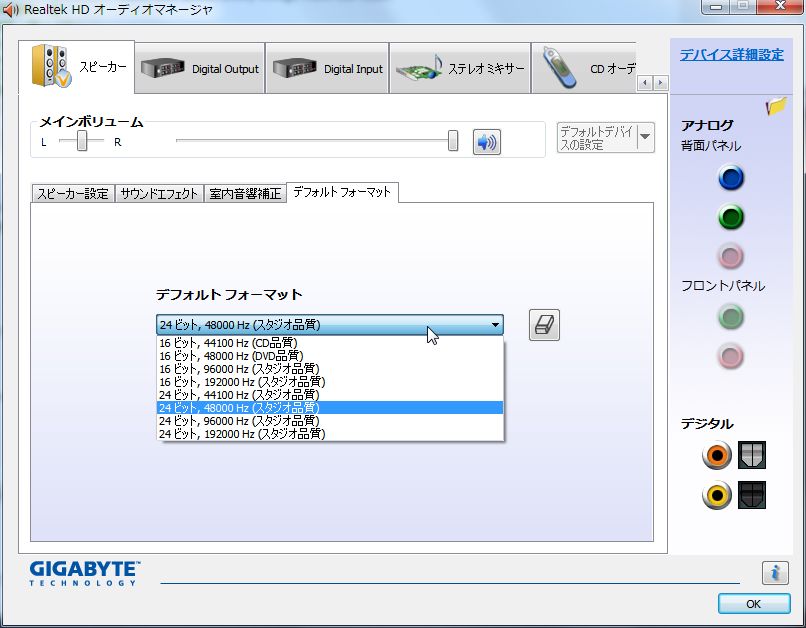

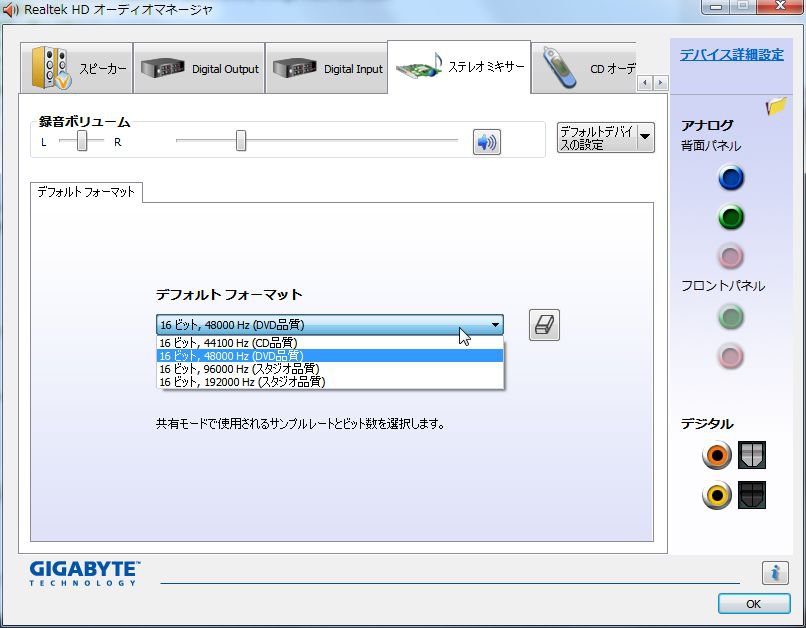

ここでDSDをPCMに換える様々な設定ができる。

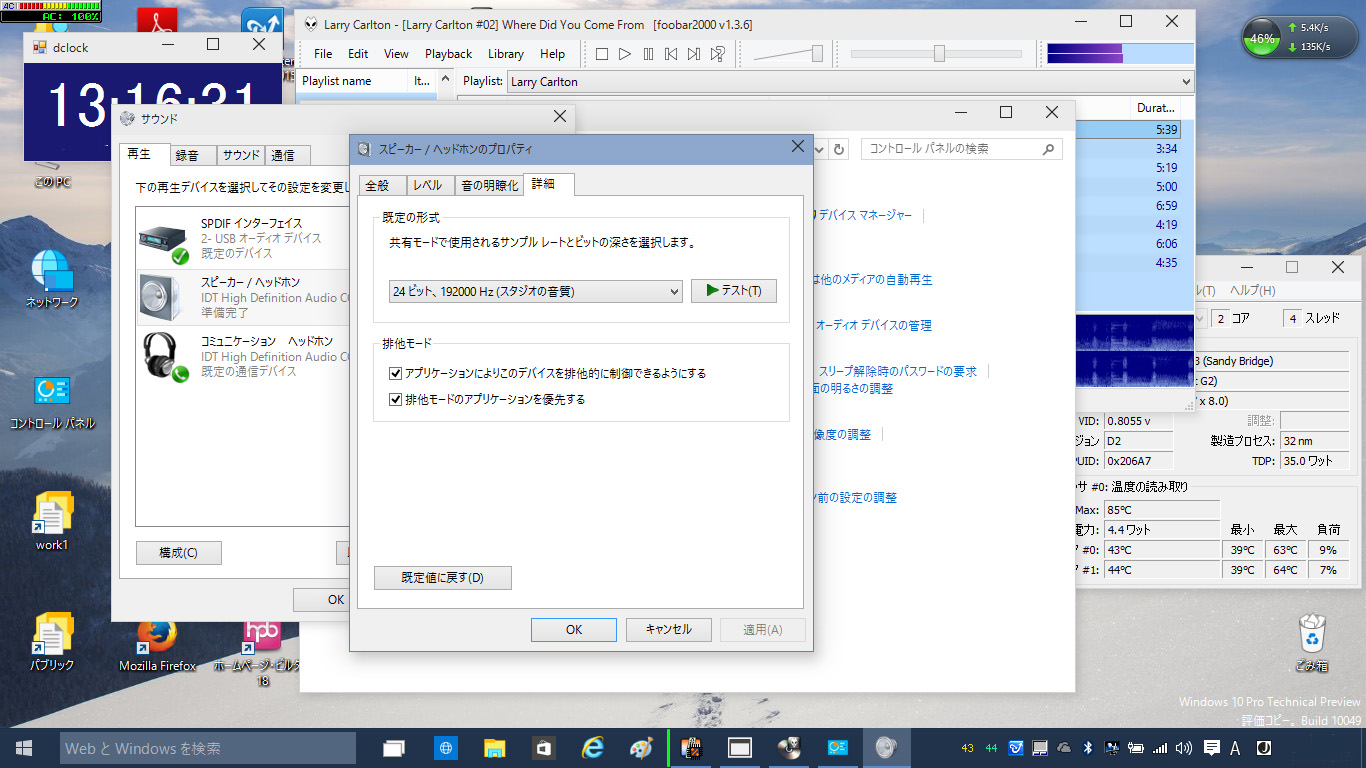

今回、PCM Samplerateは、USBDACが96KHzまでなので、176400にした。

また、DSD2PCM ModeはMultistage(Fixed-Point)にした。DSDの特徴はフロートだが、PCMで数値化するので、固定がいいかなと思ったため。

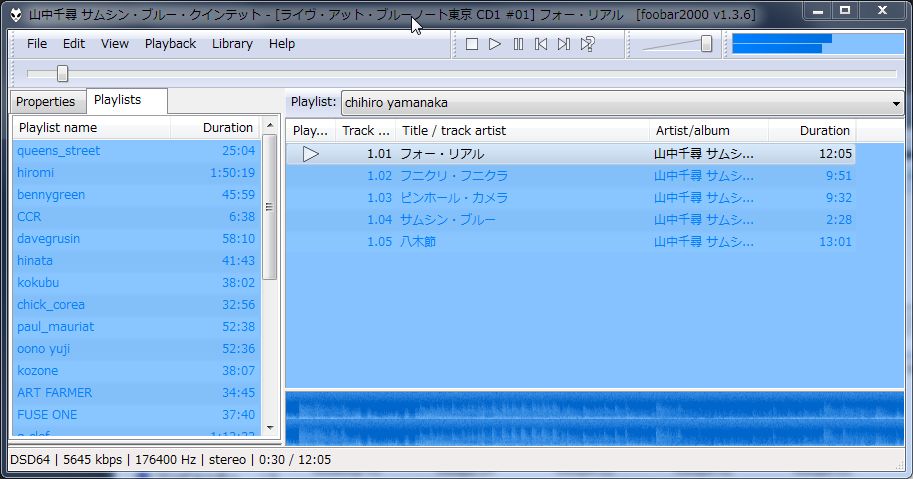

さあこれでいざ再生。音源は、

9月26日、NYファーストコール・ミュージシャンが集まったカルテットの演奏を、TASCAM DA3000を12台使用しDSD2.8MHzで収録したライヴ音源。

【パーソネル】

山中千尋(p, key) ベニー・ベナック 三世(tp) ジェリール・ショウ(sax) 脇 義典(b) ケンドリック・スコット(ds)

2014年9月26日、ブルーノート東京にてライヴ収録

なるものを使用。

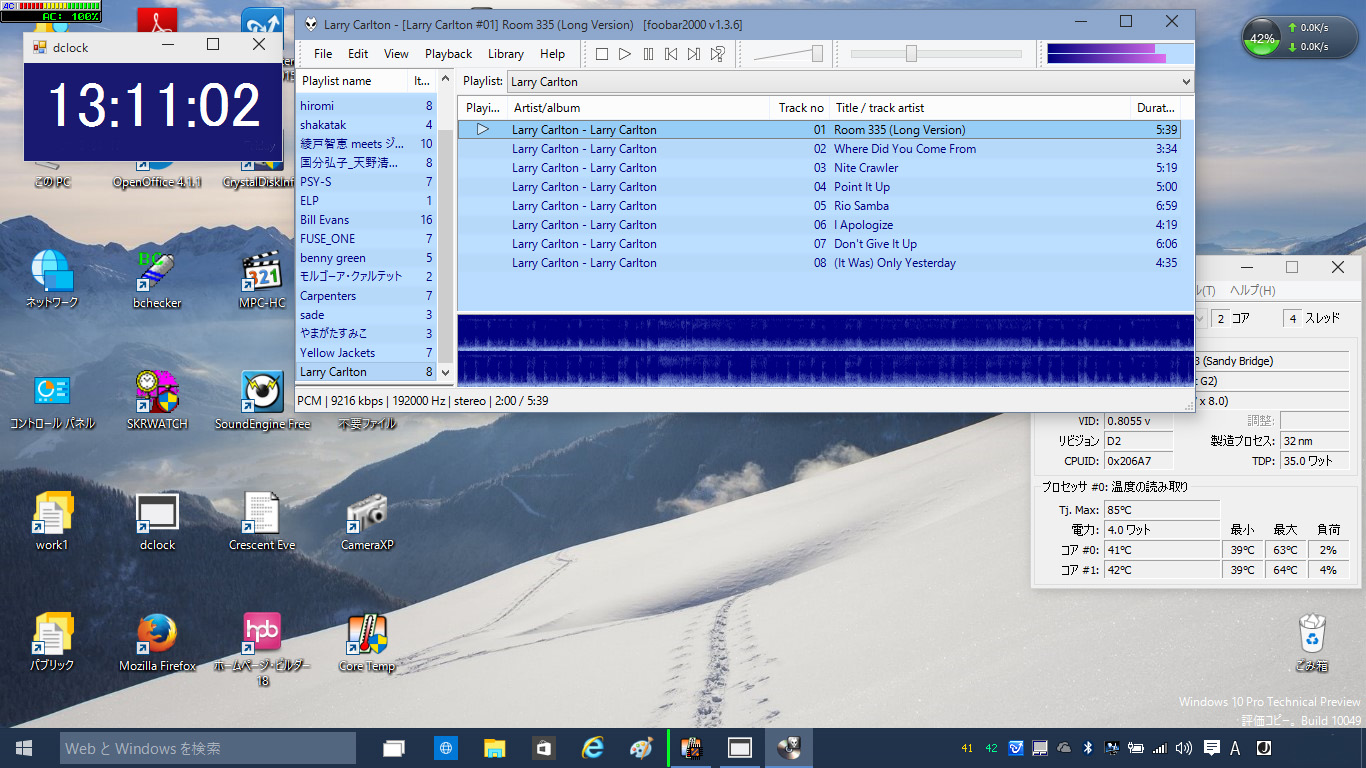

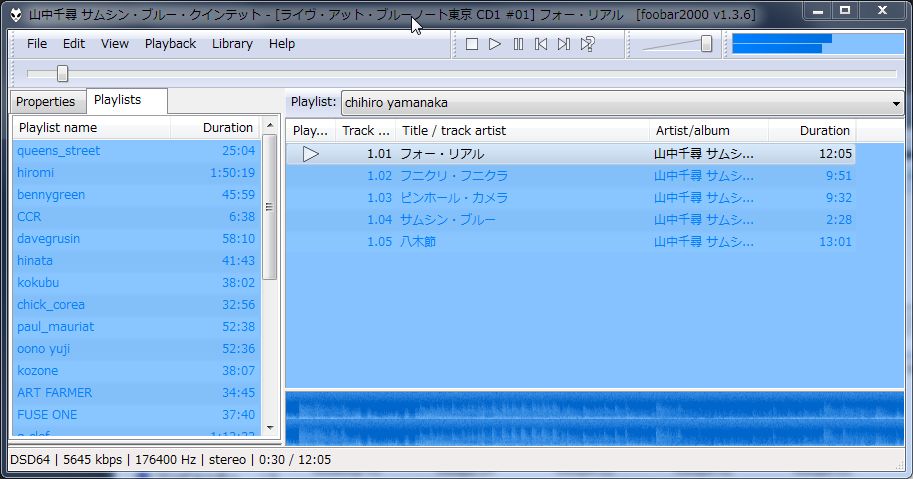

左下にDSD64と出てDSDファイルを再生中なのが分かる。肝心の音だが、WAVやFLACよりきめ細かい感じがする。もちろん、同じ音源を聴き比べていないので、なんともいいがたいのだが...。さらには、DSDを直接DA変換してなく、PCMに変換してからDA変換するという変則的な具合なので、さらに微妙な感じ。

まあ、これで、ハイレゾ音源はどんなものでもどんと来いということにはなったので、よしとしよう。