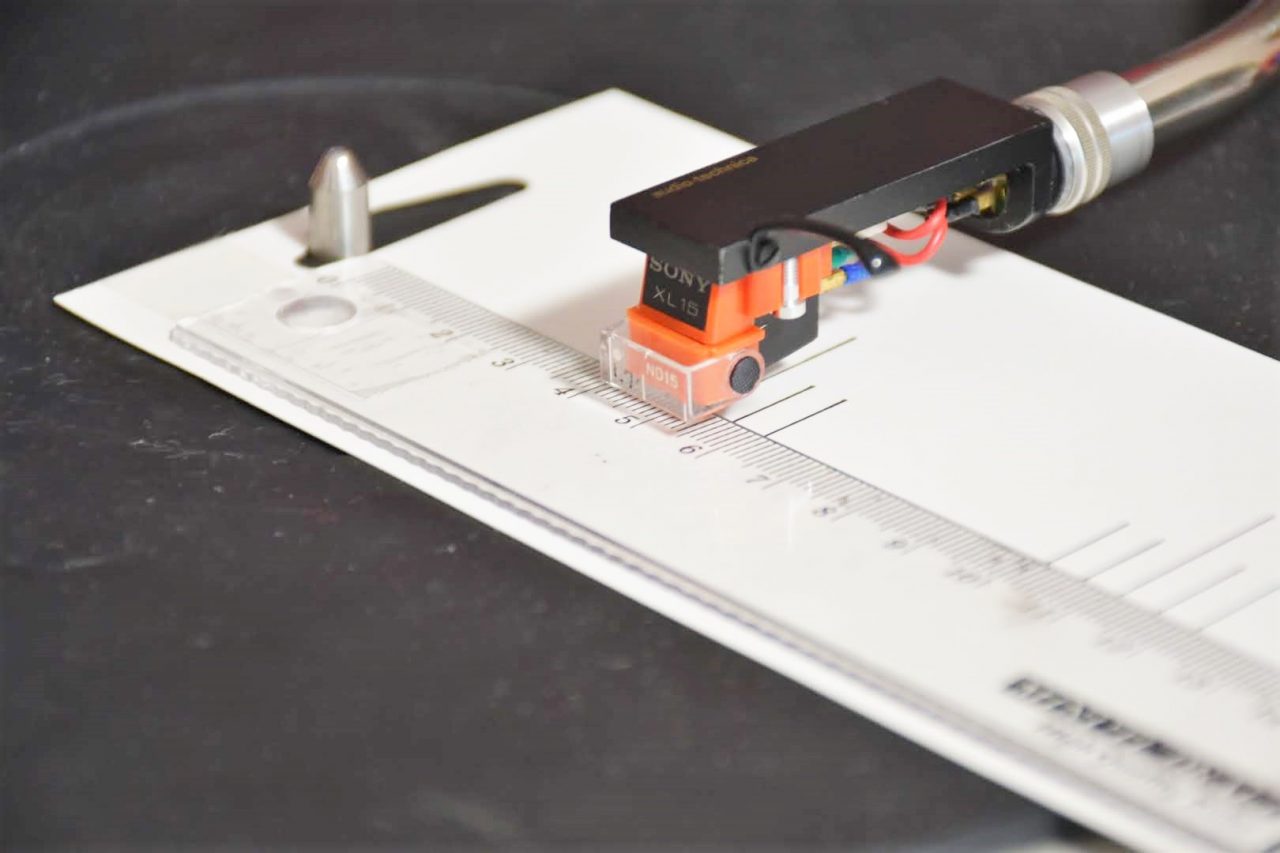

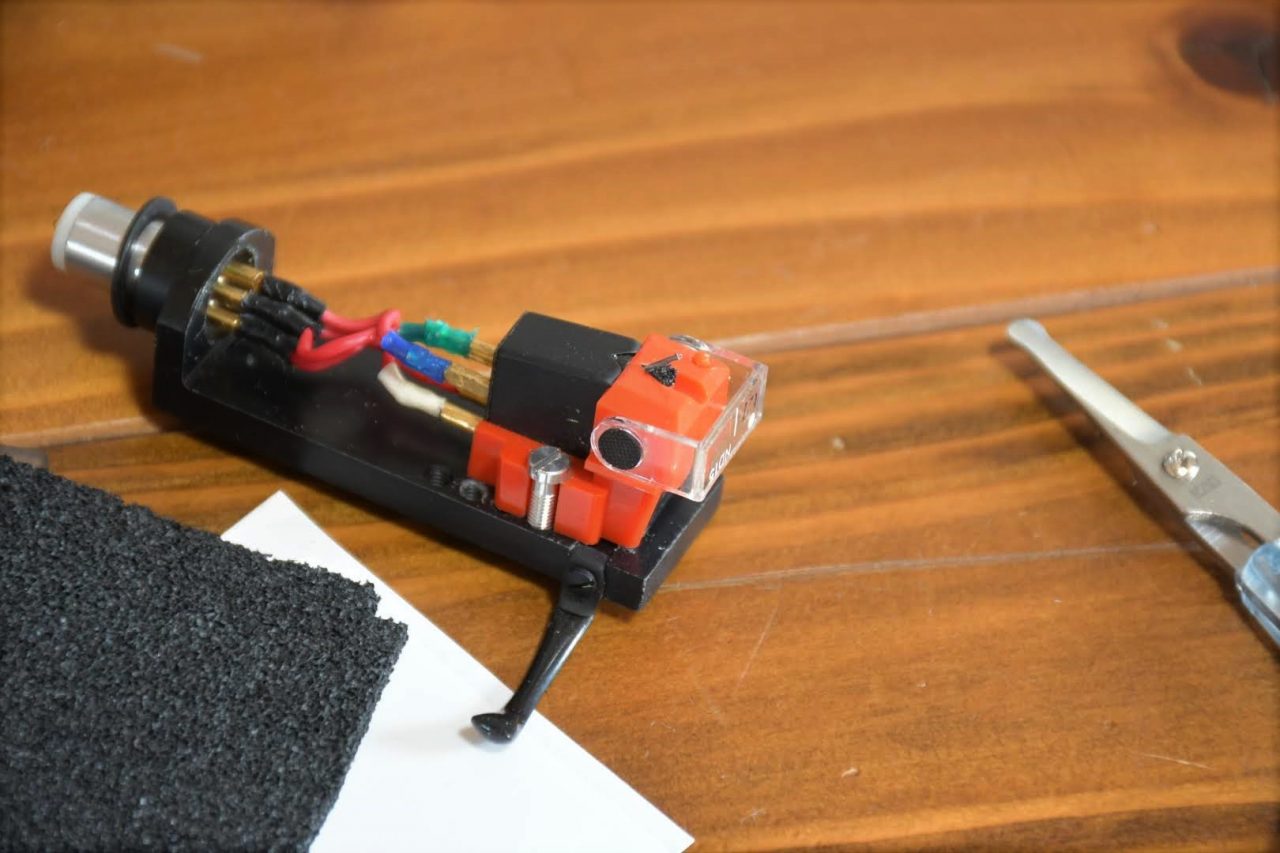

オーバーハングや針圧など色々調整していると、大変なことに気づいた。使っているSONY XL-15の針圧は、 1.2g~2.5g なのだが、1.4g位に増やしてみると、なんと針が結構沈み込んでしまい、針がついてるプラスチックの部分がレコードの盤面に接触してしまっている。これは大変。以前は冬だったので、カンチレバーの支持ダンパーは硬かったのでわからなかったのだろうが、今は夏になって柔らかくなって、経年劣化も手伝ってうまくカンチレバーを支持できなくなっているようだった。

炭素繊維混入樹脂製ダンパーらしいのだが、とても代替品はない。換え針をとも思ったが、カメラのモルト補修用の樹脂があったので、それを小さく切りなんとか支えるようにしてみた。

大きさも変えながら色々試したところ、なんとかうまくいったようだった。音は若干がさついた音になってしまった。まあ仕方がない。

こいつの換え針はJICO製でまだあるようなので、そのうちにたのんでみるかなぁ。お取り寄せとかになっているが、本当に手に入るのやら。