■PHPとMySQLのインストールと設定 データベース(MySQL)と、MySQLやブログなどを使うために便利な言語PHPを設定します。Perlでも結構できますし、Javaという選択しもありますが、やはり便利で小回りが … “ぼろサーバ改め新サーバの作成-その8” の続きを読む

■PHPとMySQLのインストールと設定

データベース(MySQL)と、MySQLやブログなどを使うために便利な言語PHPを設定します。Perlでも結構できますし、Javaという選択しもありますが、やはり便利で小回りがきくPHPがいいのではと思います。

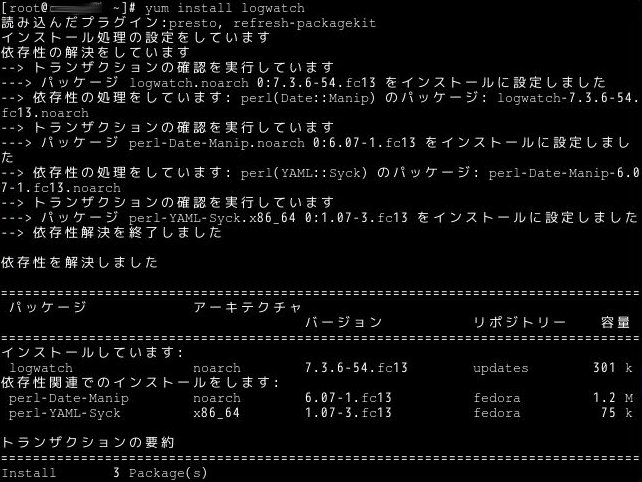

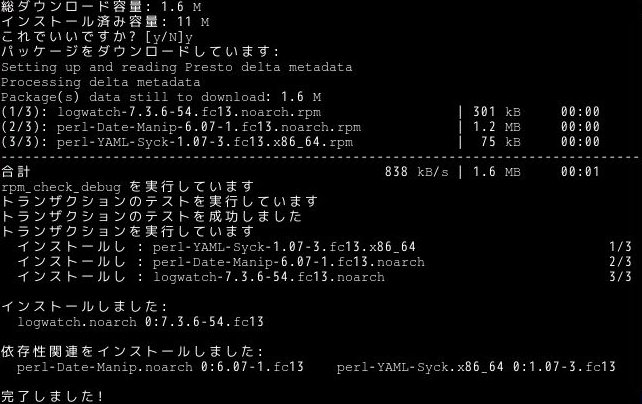

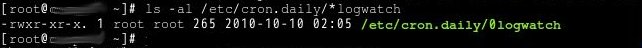

1.まずインストール

・phpのインストール

[root@fedora ~]# yum install php

・MySQLのインストール

[root@fedora ~]# yum install mysql

[root@fedora ~]# yum install mysql-server

・phpとMySQLの接続ツールのインストール

[root@fedora ~]# yum install php-mysql

・phpのクラスファイルpearのインストール

MySQLに接続するときに便利なDBやMDB2クラスライブラリが使えるpearが入っているか確かめる。

[root@fedora ~]# pear list

bash: pear: コマンドが見つかりません

こう出たら入っていないので、インストール

[root@fedora ~]# yum install php-pear

・pearの確認

[root@Casper ~]# pear list

Installed packages, channel pear.php.net:

=========================================

Package Version State

Archive_Tar 1.3.5 stable

Console_Getopt 1.2.3 stable

PEAR 1.9.0 stable

Structures_Graph 1.0.3 stable

XML_RPC 1.5.3 stable

XML_Util 1.2.1 stable

pearのクラスのインストールはこの様にする。yumと良く似ている。

[root@fedora ~]# pear install db

install ok: channel://pear.php.net/DB-1.7.13

入ったかどうかlistコマンドで確認

[root@casper1 ~]# pear list

Installed packages, channel pear.php.net:

=========================================

Package Version State

Archive_Tar 1.3.5 stable

Console_Getopt 1.2.3 stable

DB 1.7.13 stable

PEAR 1.9.0 stable

Structures_Graph 1.0.3 stable

XML_RPC 1.5.3 stable

XML_Util 1.2.1 stable

mdb2も入れてみる

[root@casper1 ~]# pear install mdb2

install ok: channel://pear.php.net/MDB2-2.4.1

入ったかどうかlistコマンドで確認

[root@casper1 ~]# pear list

Installed packages, channel pear.php.net:

=========================================

Package Version State

Archive_Tar 1.3.5 stable

Console_Getopt 1.2.3 stable

DB 1.7.13 stable

MDB2 2.4.1 stable

PEAR 1.9.0 stable

Structures_Graph 1.0.3 stable

XML_RPC 1.5.3 stable

XML_Util 1.2.1 stable

あとは、PHPでMySQLへのアクセス部分を作る時に、続きを設定。

・phpの動作確認

以下のファイルをサーバに置いて、ブラウザーで表示してみる

<?php

phpinfo();

?>

・phpのセキュリティ

phpテスト用フォルダーにLAN外からアクセスできなくする

.htaccessファイルを作成する

order deny,allow

deny from all

allow from localhost

allow from 192.168.X.X/24

※.htaccessファイルを有効にするためには、Apacheのconfファイルをいじる必要がある。

ドキュメントルート・ユーザディレクトリのディレクトリデレクティブ

<Directory “/var/www/html”> か <Directory “/home/*/public-html”>

内の

AllowOverride None

を

AllowOverride All

とする。