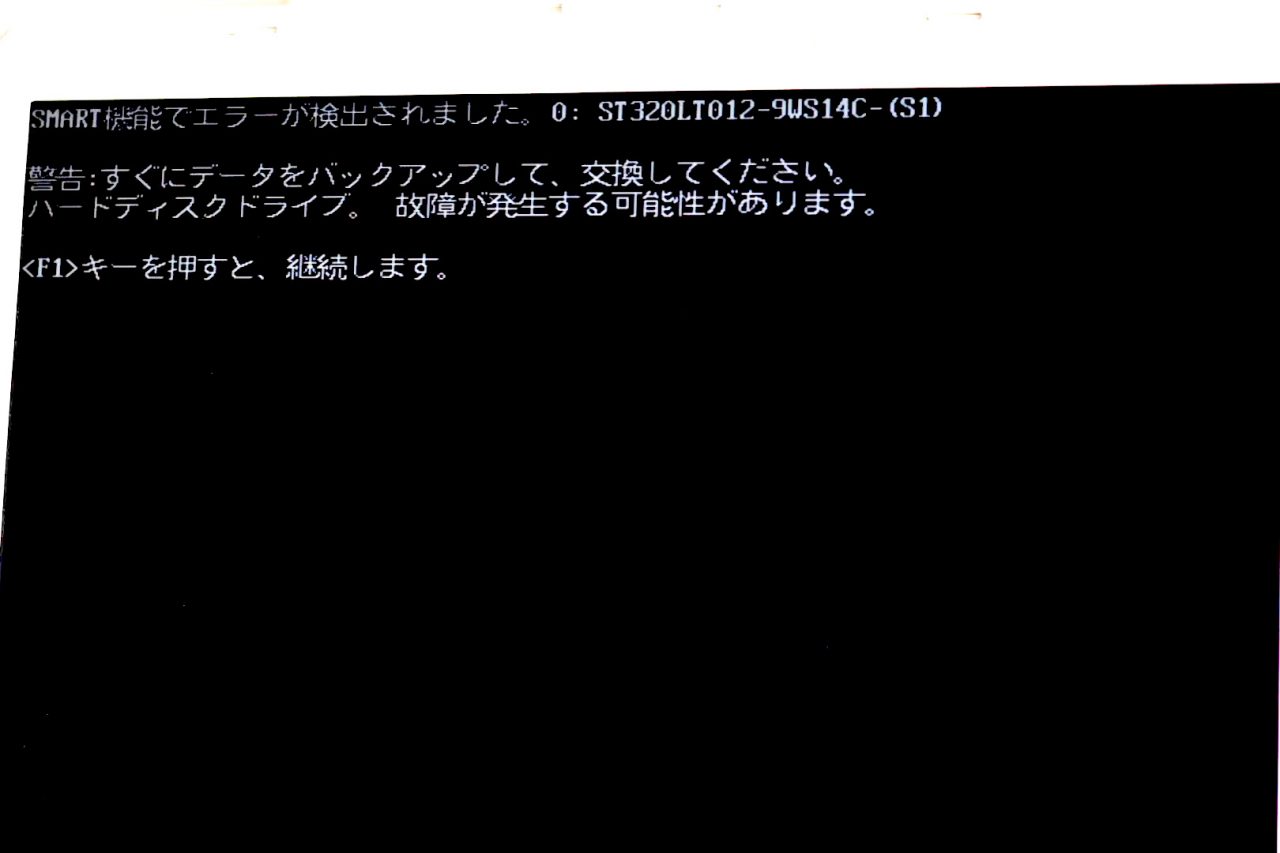

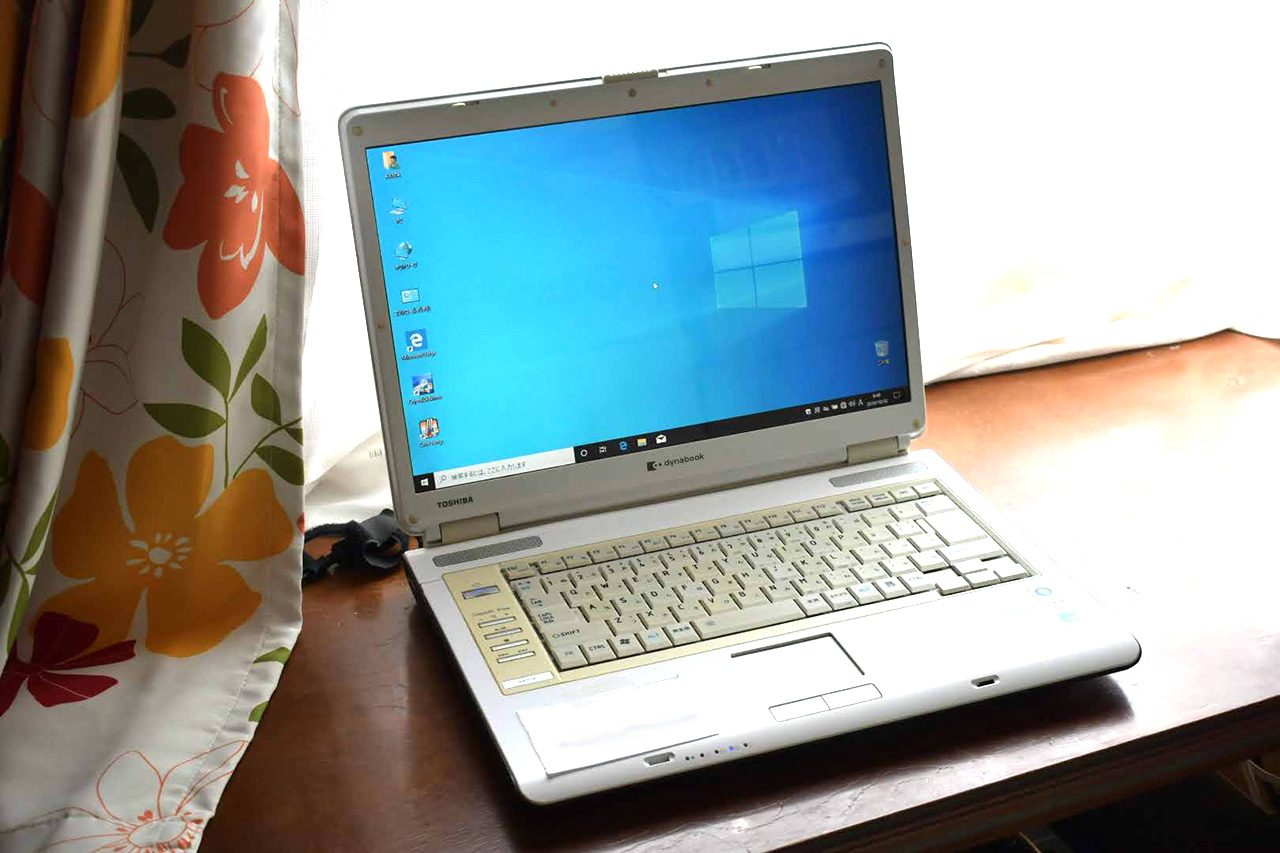

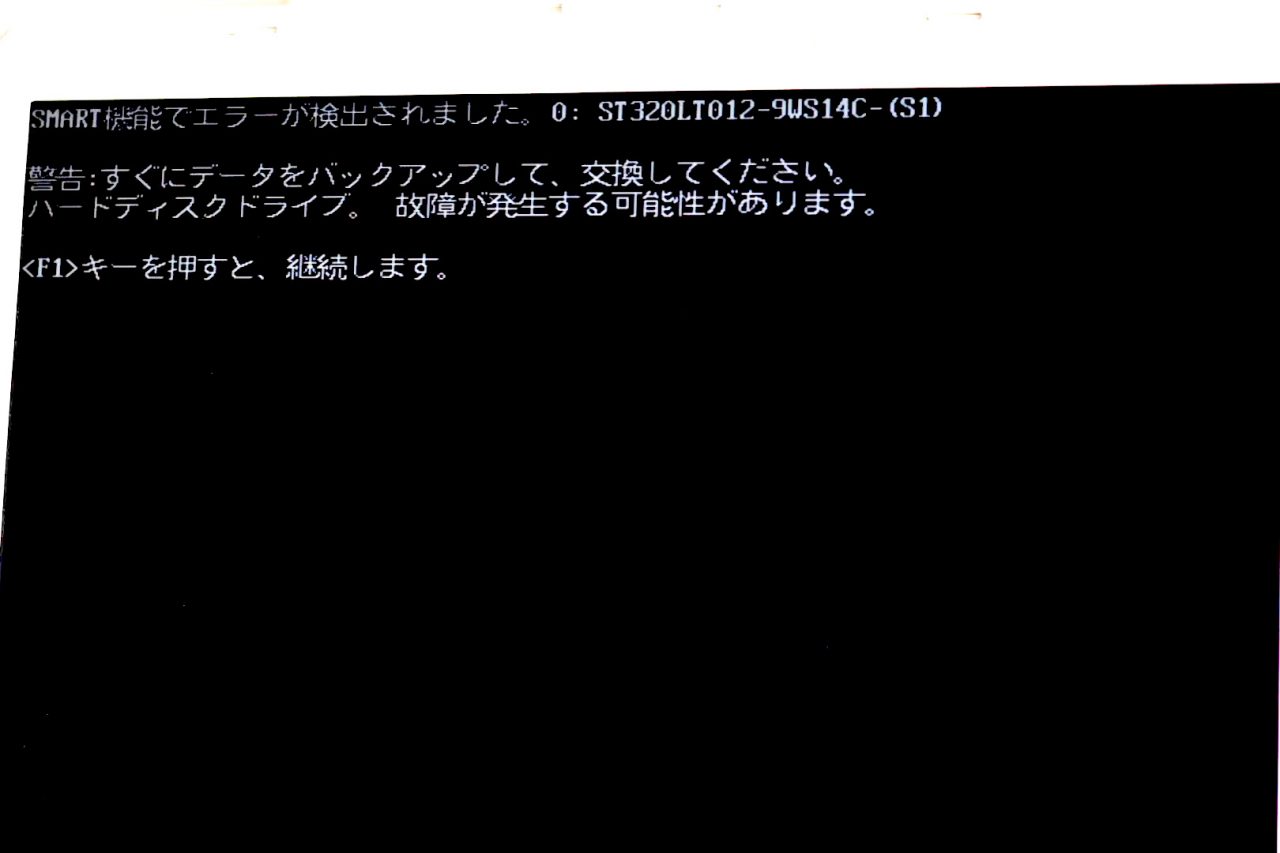

東芝のDynabook AX/57Aが故障した。起動時にこんなメッセージが出る!!

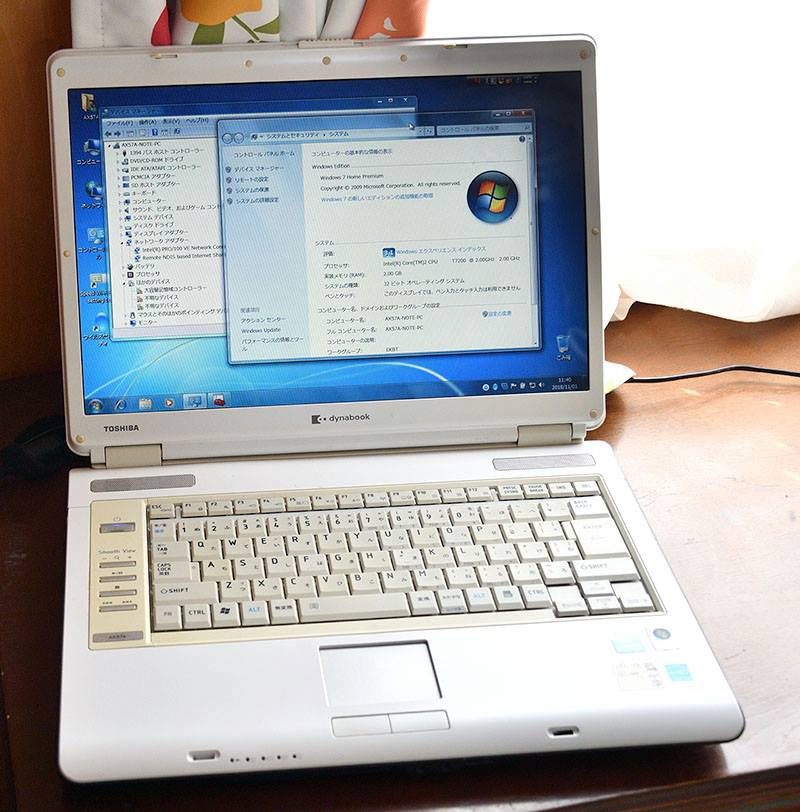

以前からHDDのSMART機能で、代替セクターが多量に出ていたのだが、いよいよ致命的になってきた。一応F1キーを押すと今まで通り起動はして普通に使えるのだが、どうも心配なのでHDDを交換することにした。とは言っても、このノートPC、2007年製造でそもそももうとっくに寿命と言っても過言ではない。一応、2011年に中古で購入したとき、CPUやHDD、メモリ、バッテリーなどはは交換したのだが、その他の部分は古いまま。特にディスプレイは今のノートPCでは当たり前のLED方式でなく、冷陰極管(つまりは蛍光灯)式で段々暗くなって、ちょっと赤みを帯びてきている。そのうち切れて点灯しなくなりそう。冷陰極管はまだ売ってあるようなので、交換すればいいのだが古いPCにそこまでやる価値があるのだろうかと考えてしまう。なので、今回も新品のHDDでなくこの前DellのノートPC、INSPIRON N5050をSSD化した時に余ったHDDを使うことにした。

左は今回ダメになったSeagateのHDD、右がSUMSUNGのHDD(DellのノートPCに入っていた)

左は今回ダメになったSeagateのHDD、右がSUMSUNGのHDD(DellのノートPCに入っていた)

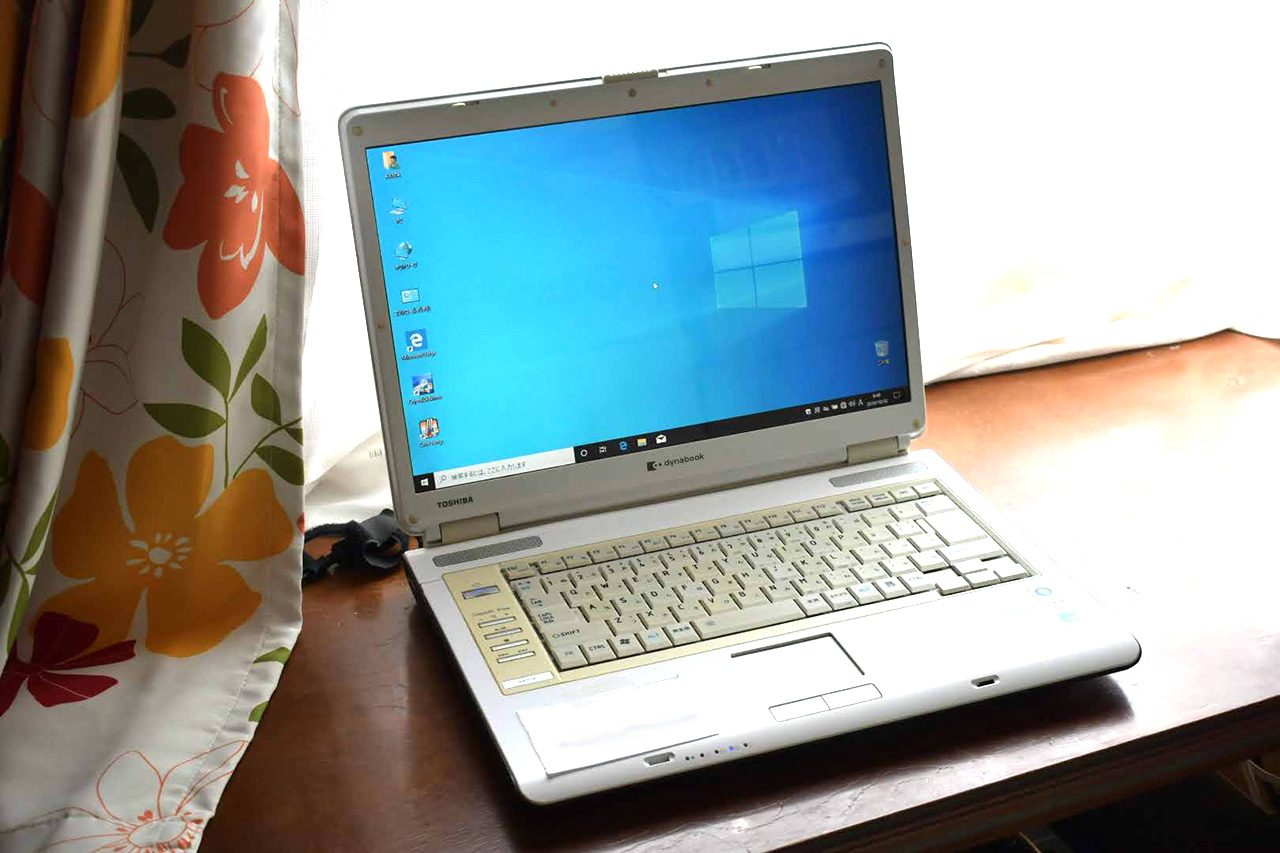

取り付け完了

取り付け完了

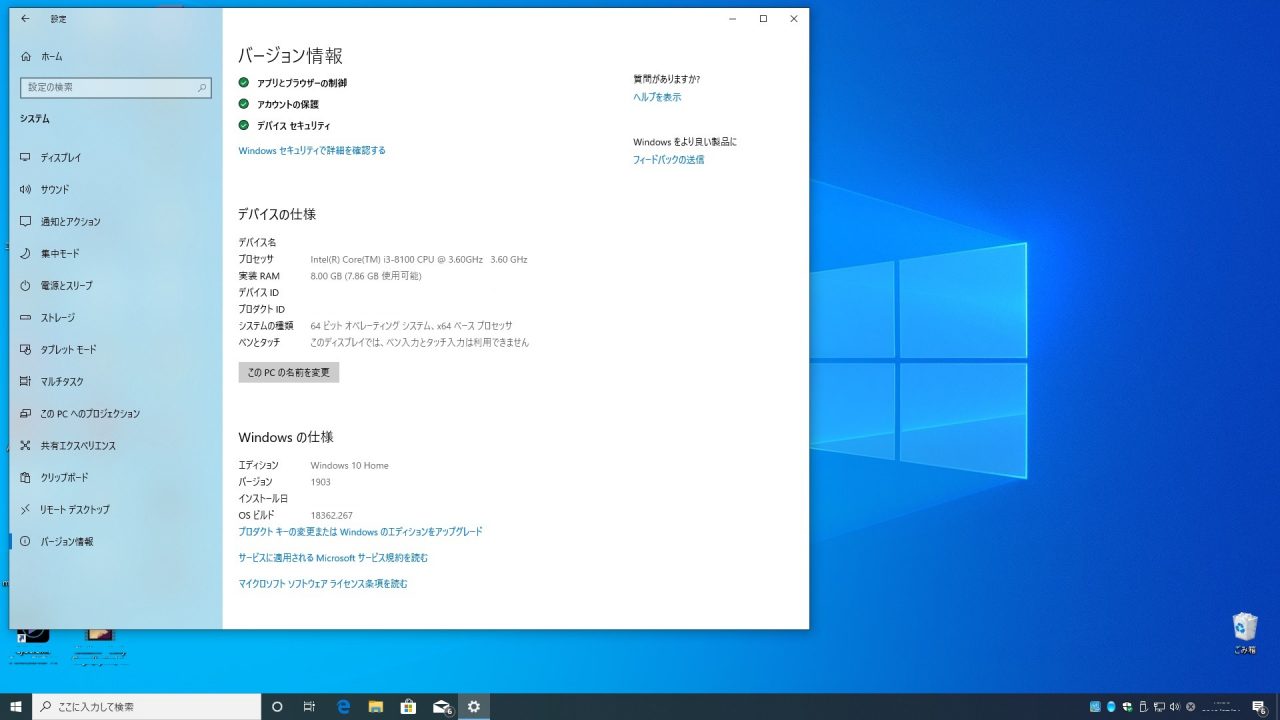

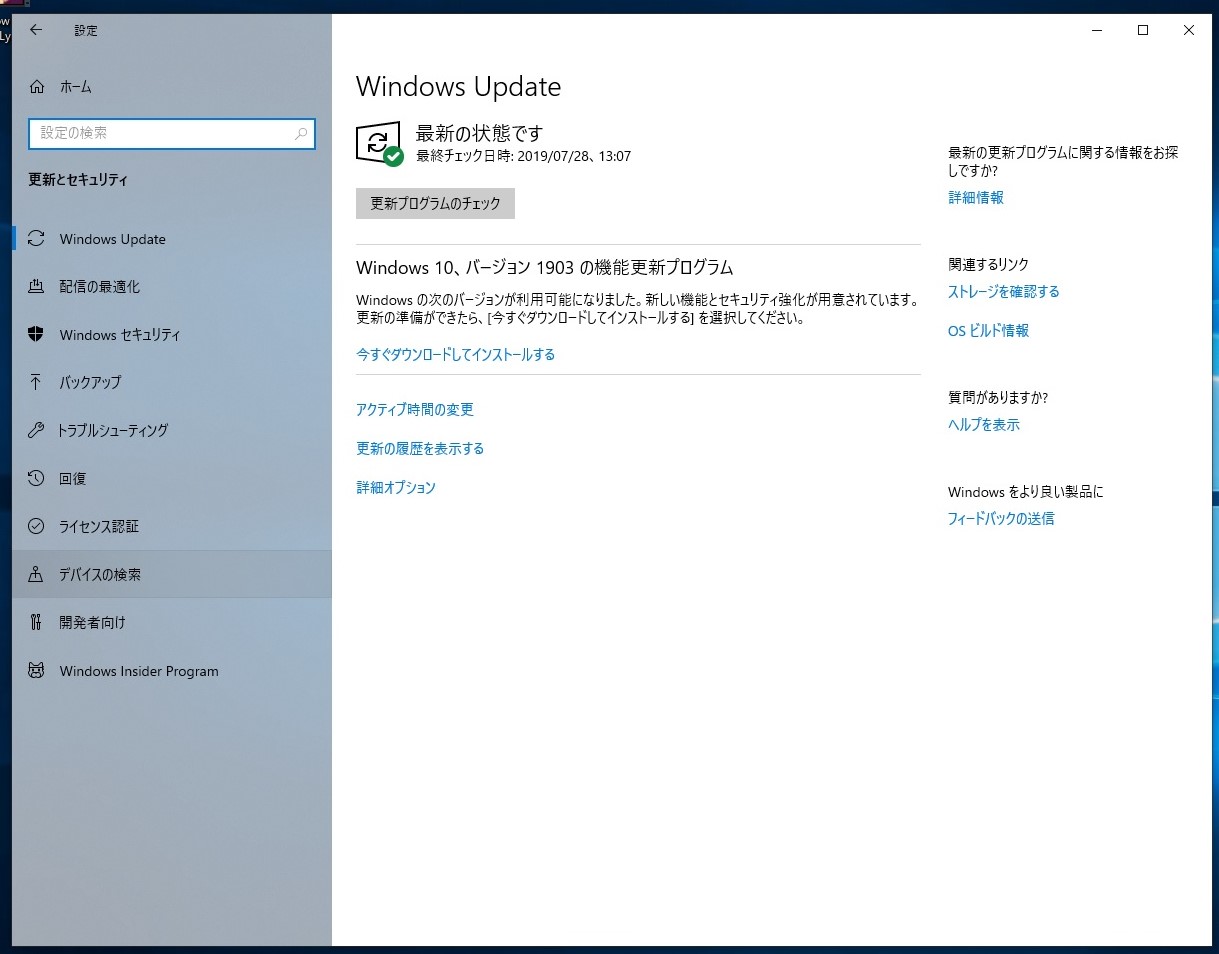

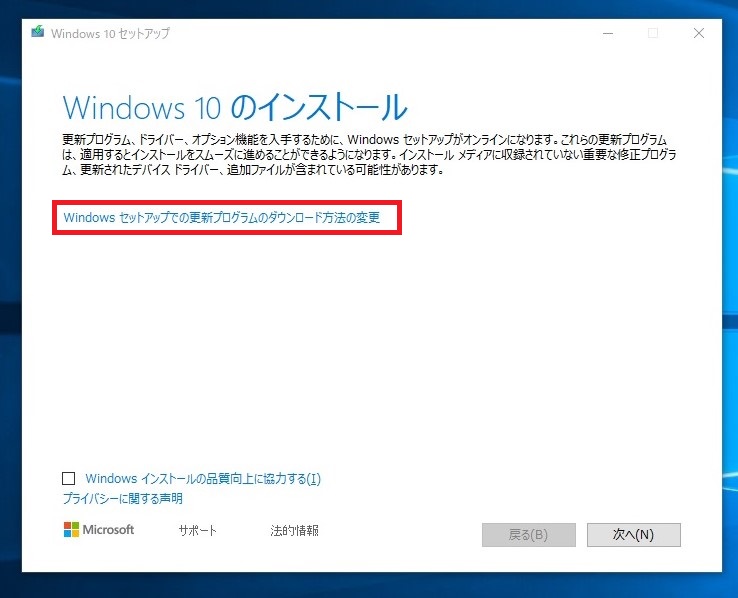

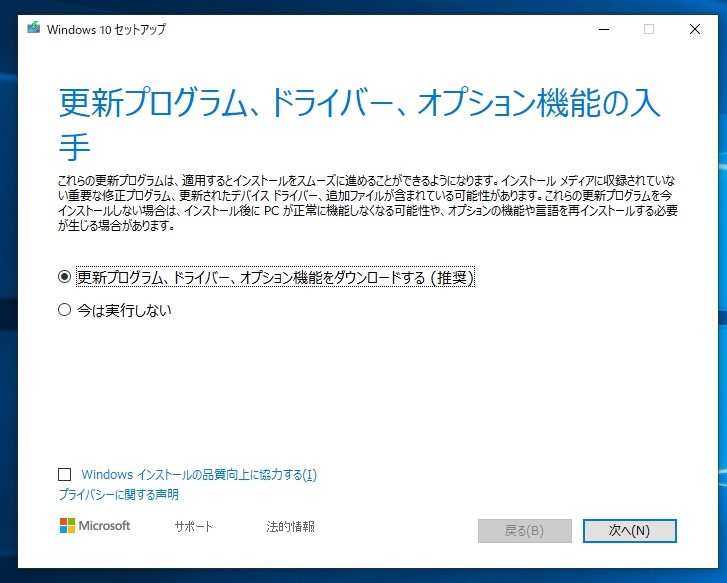

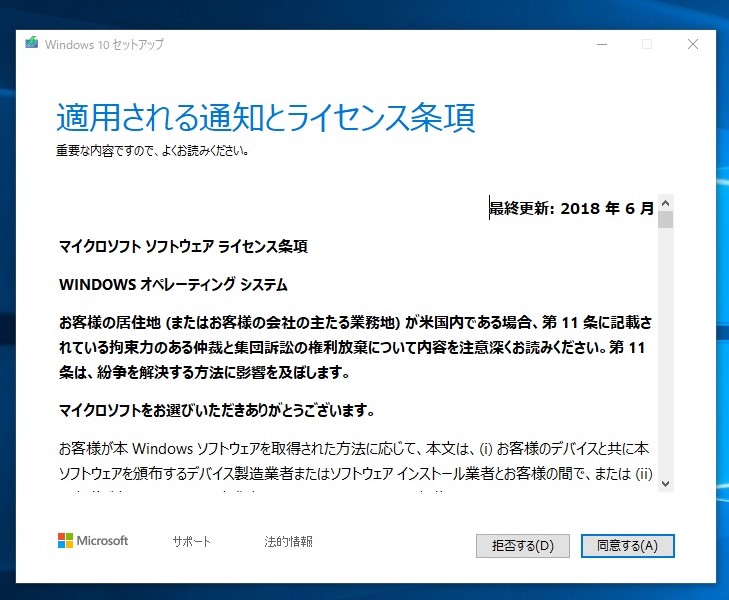

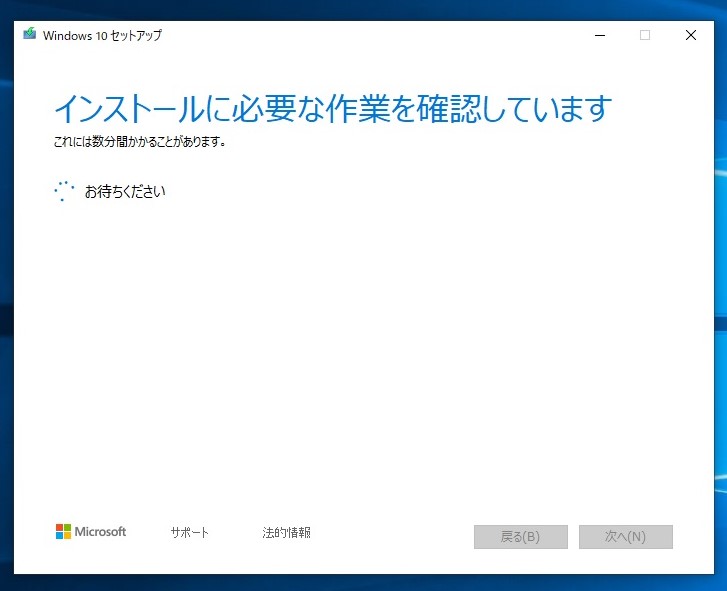

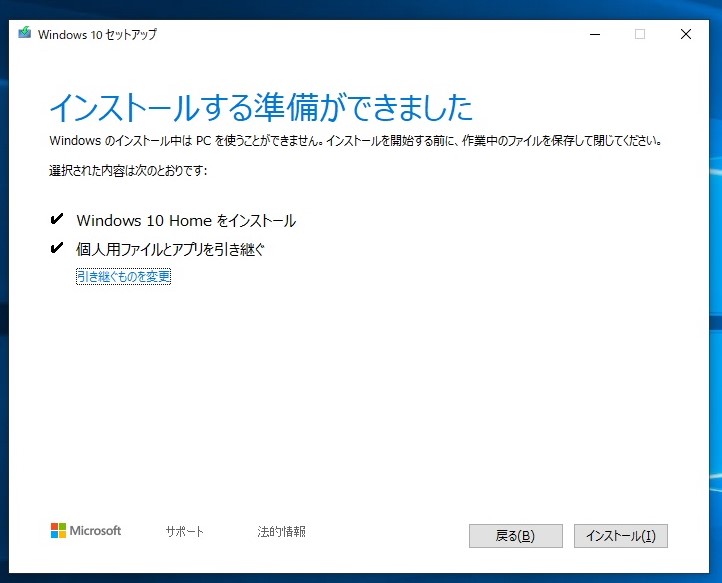

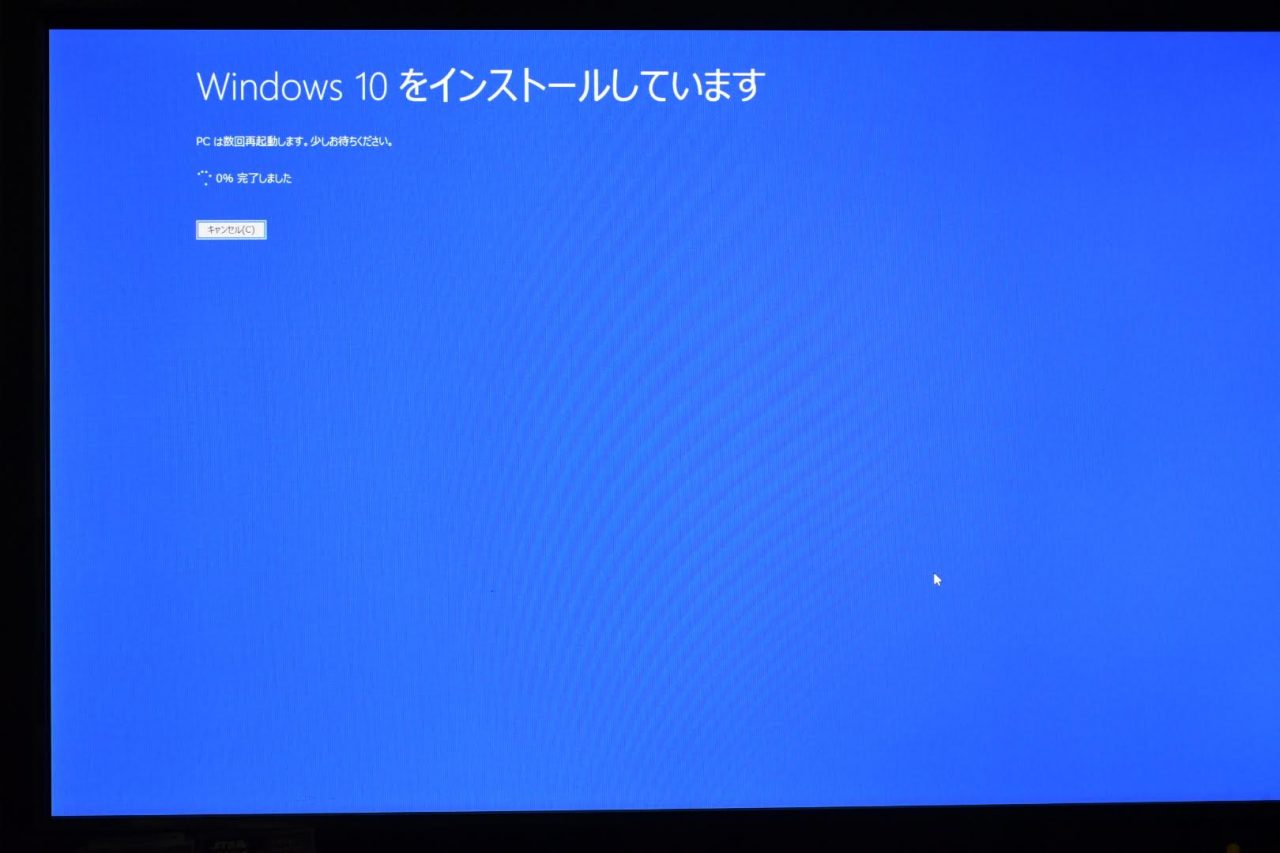

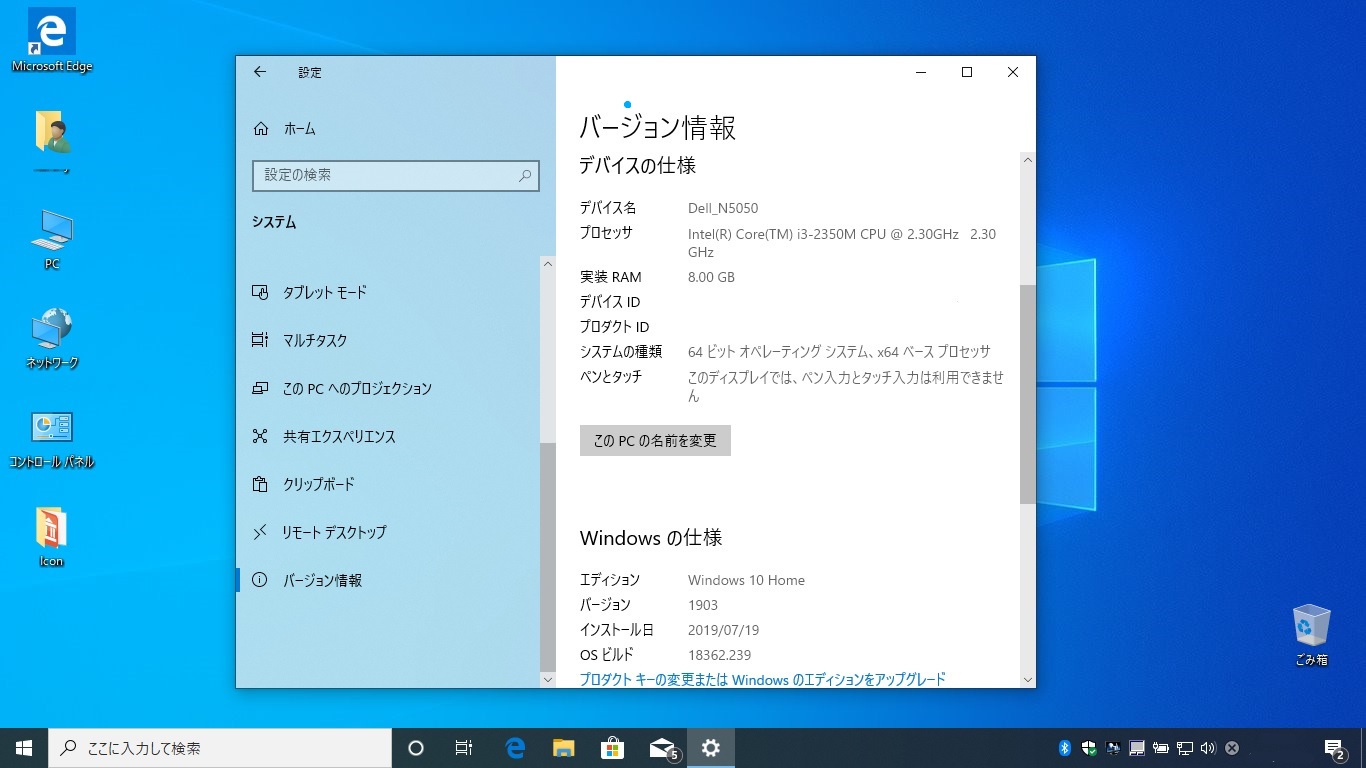

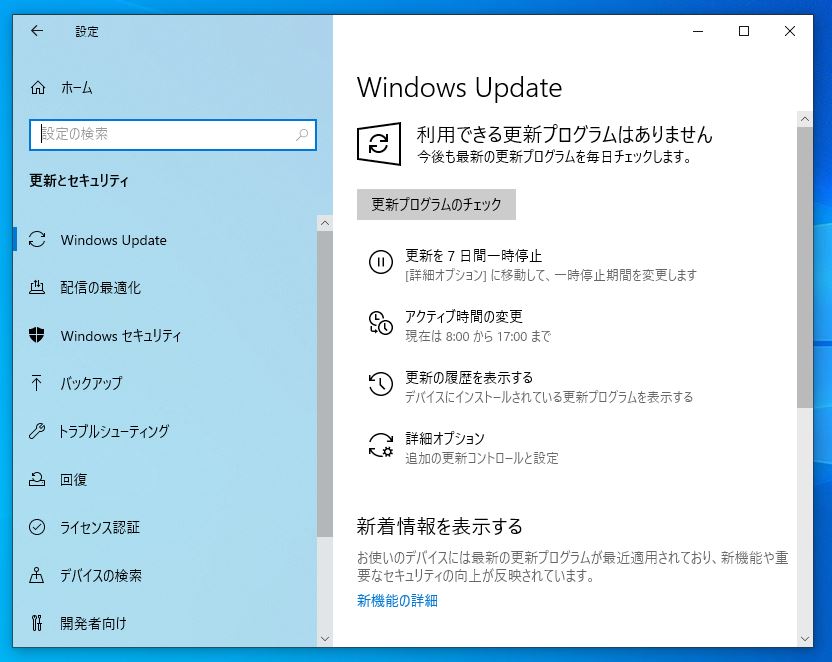

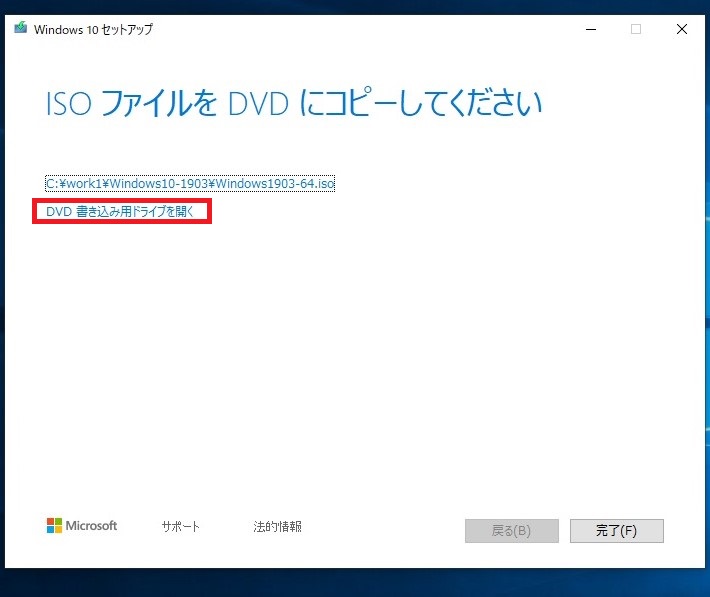

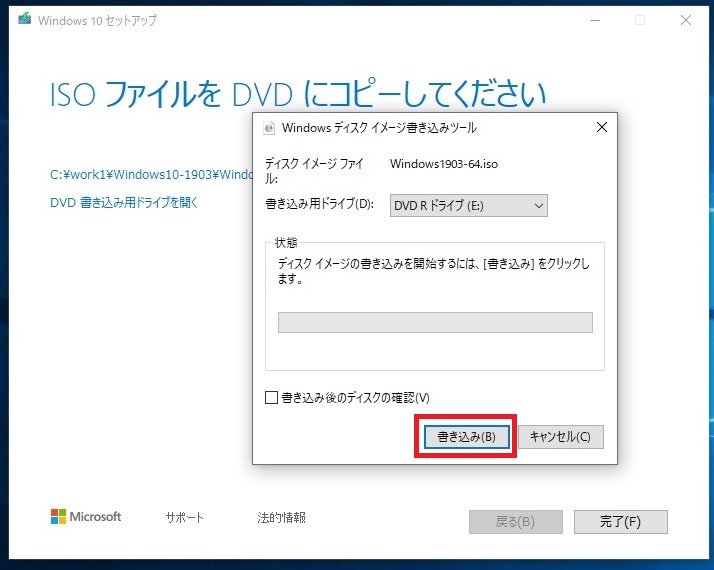

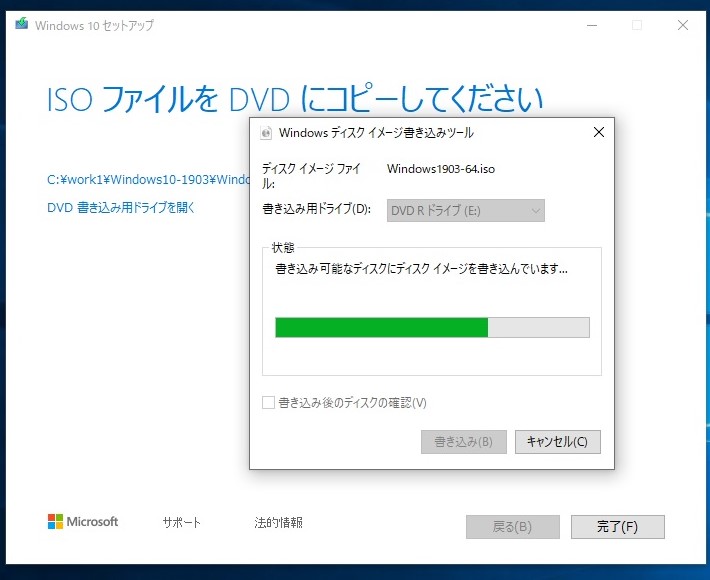

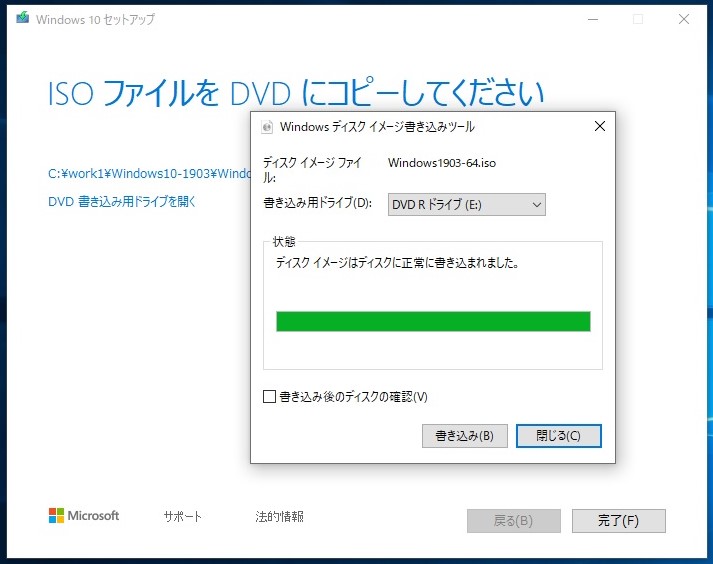

さあて、HDDが新しくなったので、Windowsも入れ直し。今までWindows7を入れていたが、ご存じの通り来年1月までの寿命なので、もう少しは使うかなと、Windows10を入れた。それもメモリーの限界がチップセットの問題で2GBなので、32ビット版を入れた。以前Windows10の64ビットをいれたら、起動時にもうメモリーを使い切っている状況だったので32ビット版にした。インストールは無事終了。これでまたしばらくは使えるかな。

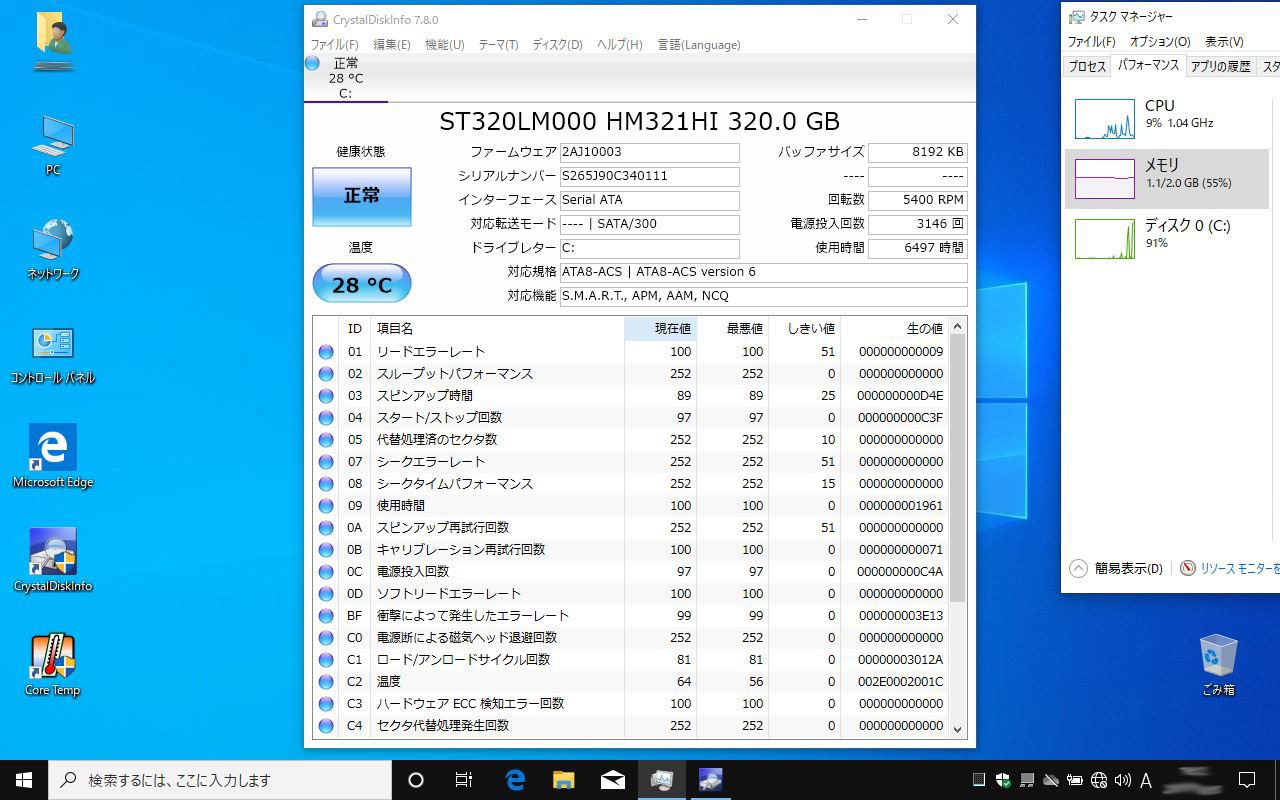

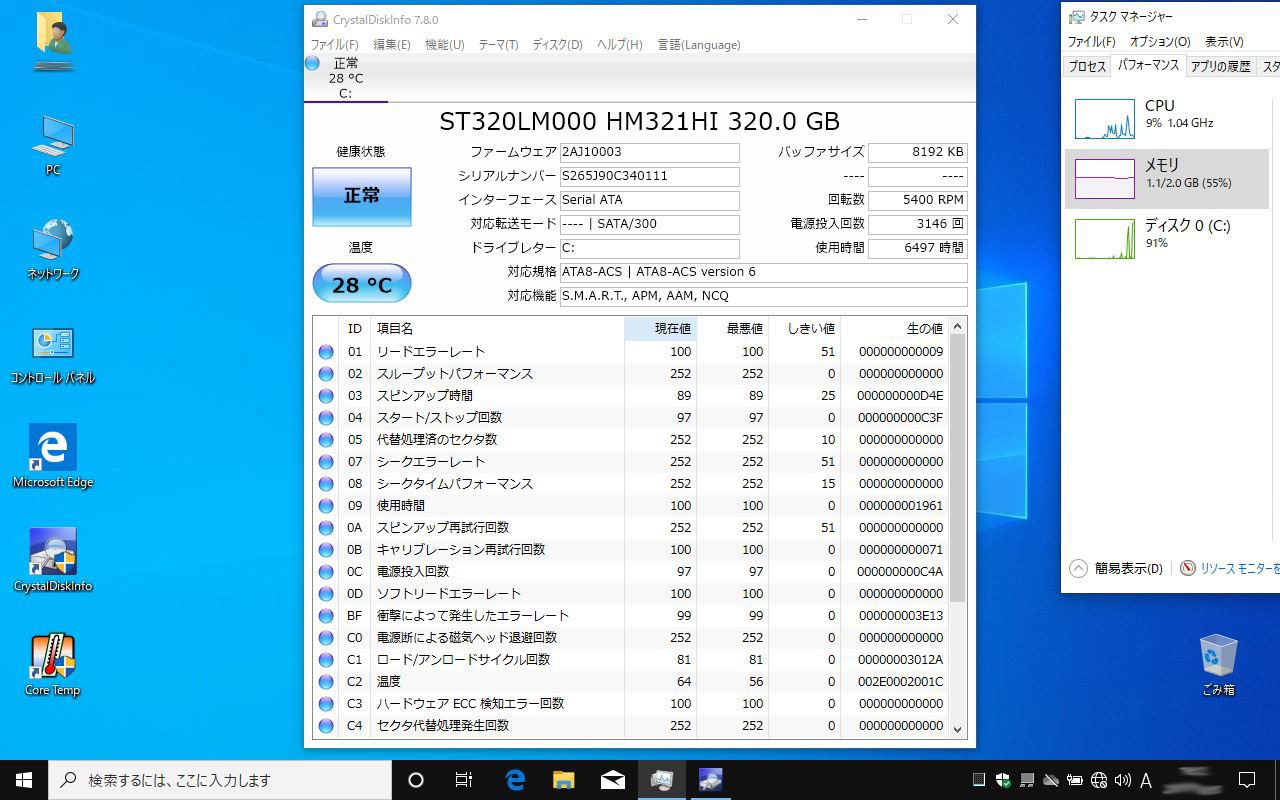

HDDの様子を見てみると、こいつはまあまだ大丈夫ようだ。

HDDの様子を見てみると、こいつはまあまだ大丈夫ようだ。

メモリーは60%オーバー程度は起動時にもう使用済み。あまり大きなアプリはちょっと無理。

メモリーは60%オーバー程度は起動時にもう使用済み。あまり大きなアプリはちょっと無理。

余ったHDDは代替セクタが大量だけれども、動いているのでバックアップ用またはデータ移動用HDDにしておいた。壊れて起動しなくなるまで使おう。

HDDの様子を見てみると、こいつはまあまだ大丈夫ようだ。

HDDの様子を見てみると、こいつはまあまだ大丈夫ようだ。 メモリーは60%オーバー程度は起動時にもう使用済み。あまり大きなアプリはちょっと無理。

メモリーは60%オーバー程度は起動時にもう使用済み。あまり大きなアプリはちょっと無理。