今日の収穫

今日朝採れた野菜。小玉スイカ。キュウリ。ナス。ジャガイモ。ピーマン(熟れた)などなど。 スイカは意外とおいしい

今日朝採れた野菜。小玉スイカ。キュウリ。ナス。ジャガイモ。ピーマン(熟れた)などなど。 スイカは意外とおいしい

またまた、スキャナーの動作テストを兼ねて昔のフイルムをまたスキャン。なんだかPCが壊れる前より色の具合が良くなったような。 気のせいかな。 画像は1976年お正月の福岡大宰府初詣の旅。 いやあ、当時のファッションが面白い … “スキャナーの動作テスト-つづき” の続きを読む

またまた、スキャナーの動作テストを兼ねて昔のフイルムをまたスキャン。なんだかPCが壊れる前より色の具合が良くなったような。

気のせいかな。

画像は1976年お正月の福岡大宰府初詣の旅。

いやあ、当時のファッションが面白い。

当時はまだ高速道路も熊本インターが開通して1年、車もまだまだ一般庶民には普及していなかった。なので福岡方面に行くというと鉄道で行くのが常識。大宰府へは、まず熊本駅から大牟田まで行って、そこから西鉄に乗り換え二日市まで行って、さらに乗り換えで西鉄の大宰府駅まで行くのが普通だった。西鉄は2000系の特急と1300系急行が走っていた。

発車を待つ2000系

やっと、PhotoshopやLightroomを入れ、スキャナーの設定もすんだ。テストスキャンにまた昔のフイルムをスキャンしてみた。1975年夏頃の撮影か?フイルムのネガフォルダーには、沢田研二と山口百恵が...。沢田研 … “スキャナー稼働” の続きを読む

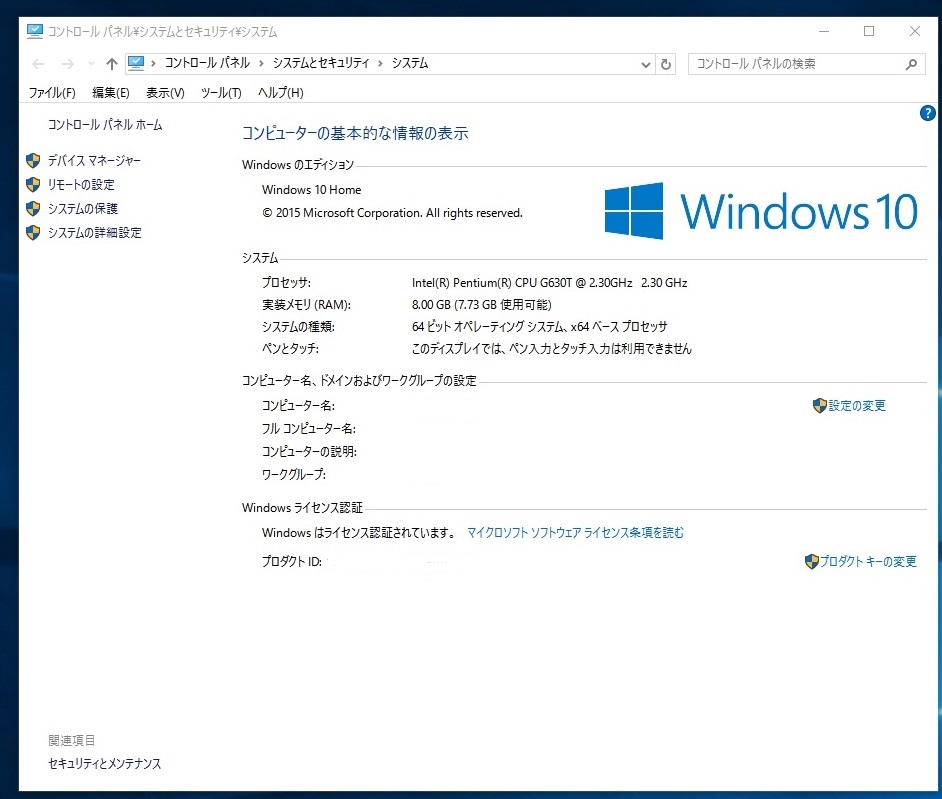

この前CPUを交換して修理した、最初に壊れたPC、また動かなくなっていないか、試してみた。まあ、問題なく動作。 このCPU、G630T、末尾のTが示す通り省電力仕様だ。35WのTDP。省電力サーバ用に使っていたものだ。実 … “動作確認” の続きを読む

この前CPUを交換して修理した、最初に壊れたPC、また動かなくなっていないか、試してみた。まあ、問題なく動作。

このCPU、G630T、末尾のTが示す通り省電力仕様だ。35WのTDP。省電力サーバ用に使っていたものだ。実際はどうか測ってみた。24インチLED液晶ディスプレイ込で51W!!。ノートPC並みになかなか優秀。もしもの時に代替え機でスタンバイしてもらう。

メモリーは1600をつけていたが、いらぬトラブルの防止のため、対応している1333の物に換えておいた。1600は今度新品部品で作るNewPC用にとっておこう。しかしSkylakeはDDR4の時代。DDR3では遅いかな。なかなか悩むところ。

この前最初に壊れたPC、どこが壊れたか原因を探ってみた。というのも、CPUやグラボなどを変えるとWindows10の認証がはずれ、また最初からインストールすることになると元はWindows7なので、そこからWindows … “原因究明” の続きを読む

この前最初に壊れたPC、どこが壊れたか原因を探ってみた。というのも、CPUやグラボなどを変えるとWindows10の認証がはずれ、また最初からインストールすることになると元はWindows7なので、そこからWindows10にできる期限がせまっていたからだ。

壊れたのはCPUかマザボかメモリか、はたまた全部か?まずは、CPUを手持ちのちょっと遅いPentium G630Tに換装して起動のテスト。

なんなくBIOSは起動、BIOSの設定をして、Windows10の起動。こちらも問題なく起動。どうやらCPUが飛んだのが原因だった。

飛んだCPUはCore i3 3240。

認証も問題ないようで、グラボとCPUが変わった位では、認証は問題ないようだった。

メモリはDDR3 1600、しかもトータル8GBを付けているが、このマザボ1333までの対応のはずだが特に問題は出ない。

復旧作業中のマシンと違いWindows10も普通に動いた。

このまま使えそうだがCPUがちょっととろいので、Visual StudioやPHPなどの開発用のマシンにするかな。ケースに組み込むところまではやっておいた。あとはおいおい考えよう。

PCの復活作業はすこしずつ進めている。というのも、前回慌てて一気にやったら、1週間位で動かなくなってしまい、慌ててやった全てが水泡に帰したからだ。それはさておき、最近スイッチングハブ(バッファローのLSW3-GT-5EP … “スイッチングハブの修理” の続きを読む

PCの復活作業はすこしずつ進めている。というのも、前回慌てて一気にやったら、1週間位で動かなくなってしまい、慌ててやった全てが水泡に帰したからだ。それはさておき、最近スイッチングハブ(バッファローのLSW3-GT-5EP)の1つの具合が悪い、ACアダプタの差し込み方で、ついたりつかなかったり。いつの間にか切れていたりと不安定。どうもコネクタ周りの接触が悪いようで、ぐりぐりやっているとついたり切れたりする。そこで、中身をあけて原因を探ってみたが、原因はプラグかコネクタ側かはっきりしない。えーもさいさい、基盤に電線を直付けしてしまえと、はんだごてでじゅーーーっとやった。

ケースには、電線の出口の穴をあけた。これで、安定して動作するようになった。しかしこれも2011年に購入した代物。もう5年。そろそろ交換の時期でもある。

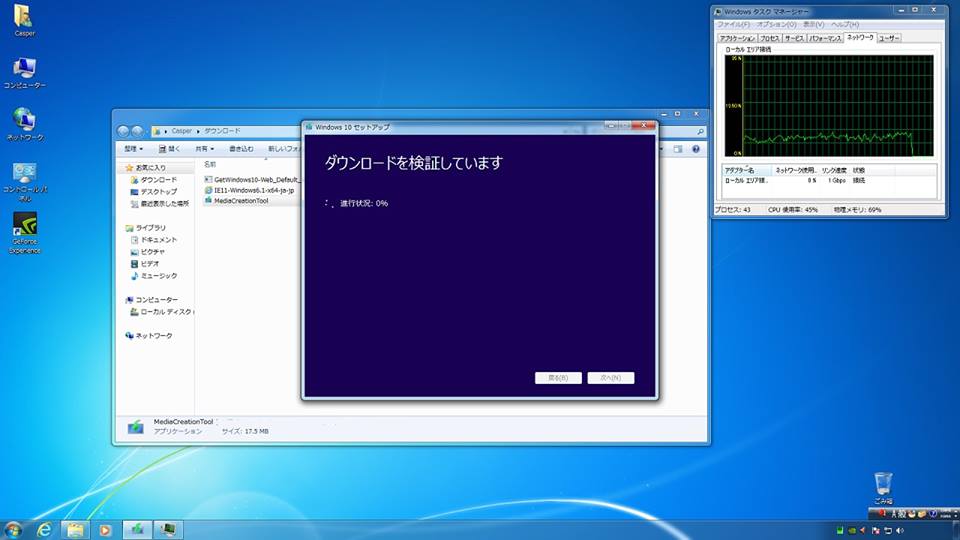

やっとWindows10のインストールまで回復。いやあ長い道のり。ところで、Win10にするには、Win7からの無料アップグレードでやった。来週で終わるのでぎりぎりのタイミング。 そのWin7を入れるときにトラブルに見舞 … “やっとWindows10まで回復” の続きを読む

やっとWindows10のインストールまで回復。いやあ長い道のり。ところで、Win10にするには、Win7からの無料アップグレードでやった。来週で終わるのでぎりぎりのタイミング。

そのWin7を入れるときにトラブルに見舞われた。なんとWindows7のDVDからインストーラを起動してインストールしようとすると、ファイルの読み込みまでは順調にすすむものの、その後「Starting Windows」と出たまま次に進まない。BIOS設定を色々いじったりしたがダメ。試しにWindowsXPを入れてみたら、なんなく入った。SP1もOK、SP3にするのも問題なく動作する。

ネットで色々調べていたら、このWin7のインストールトラブル結構出ていた。メモリーの問題ではと書いてあったので、はたと思い当たった。DDR3 1600の8GBをさしていたのだ。しかもBIOSでは問題なく認識するので。問題ないと思っていたが、古いマザボなので、DDR3 1600に対応していないのだ。早々DDR3 1333の4GBに差し替え試すとピンポン、何事もなかったかのように、インストールは進んだ。

このマザボが出たころはDDR3メモリーも出たてだったのだ。色々未対応の面があるのだろう。

晴れて、Windows10の起動とドライバーのインストールまでこぎ着けた。

ぬあんとぬあんと、メモリーのトラブルから復活したはずのAMD Phenom II X4 945 のPCが今日朝スイッチを入れたら起動しなかった。はぁーーーっ。6年経っているので、もう限界か。 しかたがないので、また、ノー … “起動しなかった。はぁーーーっ” の続きを読む

ぬあんとぬあんと、メモリーのトラブルから復活したはずのAMD Phenom II X4 945 のPCが今日朝スイッチを入れたら起動しなかった。はぁーーーっ。6年経っているので、もう限界か。

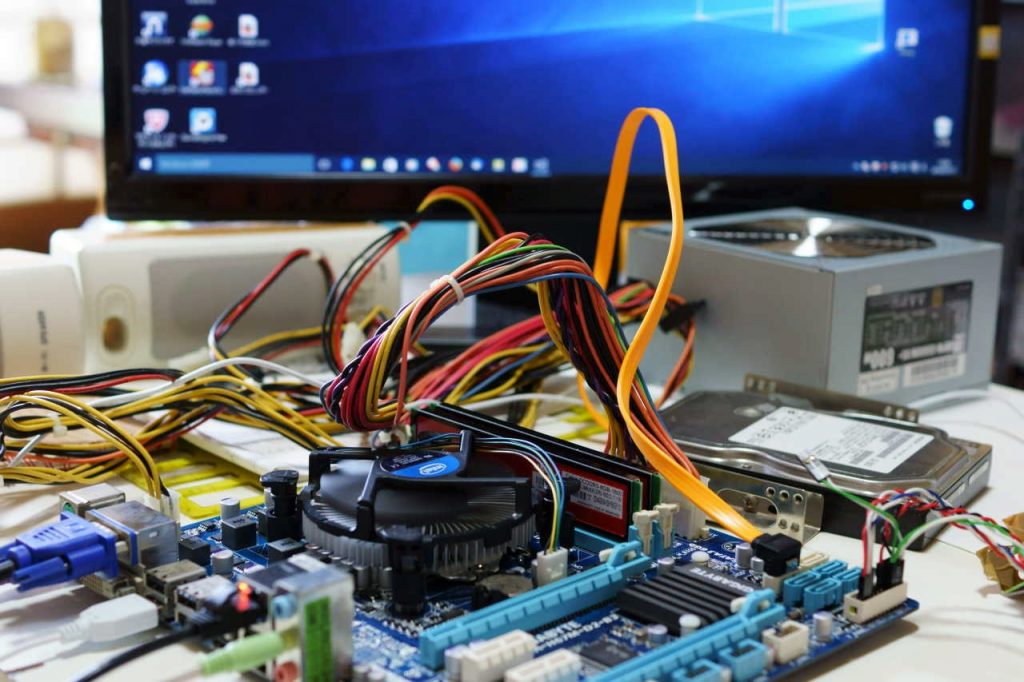

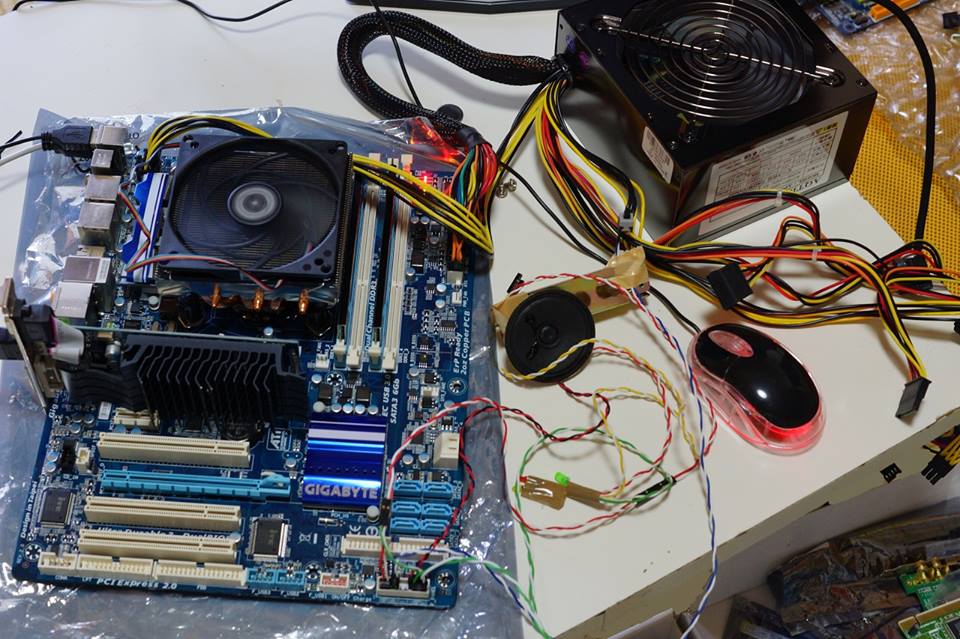

しかたがないので、また、ノートPCからのアクセスに。しかし、これでは、Photoshop Lightroom はメモリー不足で良く動かないし、デジカメのデータが全部は入らない、その他のソフトも色々問題が...。やはりCPUとマザボ位は、新品部品にしなくては。と色々検討するにも時間がかかる、ネット通販で取り寄せるにも時間がかかる。あまりにケチってすぐまたイカレルようでは元も子もないので、部品代も結構かかる。すぐは無理なので、友人からいただいた部品などを使いなんとかもう1台動くものをとりあえず作ることにした。まずは仮組で動作確認。

ケースは、古いが以前から結構気に入っていたものを使うことにした。しかしこれ電源スイッチがイカレテいるので、あたらしくスイッチを付けた。日本有名メーカーのミヤマ製スイッチ!!。これでしばらくはスイッチは壊れんだろう。赤い四角の押しボタンスイッチ。5インチベイのカバーに穴をあけ取り付け。

さて、これからOSを入れ、設定をして、アプリを入れてゆくまた長い道のり。

ぬぬぬぬぁんと、この前から代替え機で使っているAMD Phenom II X4 945 のマシン、マザボはGA-MA785GM-US2H。メモリが4GBではPhotoshpやLightroomではメモリーがちょっときつい … “また起動せず” の続きを読む

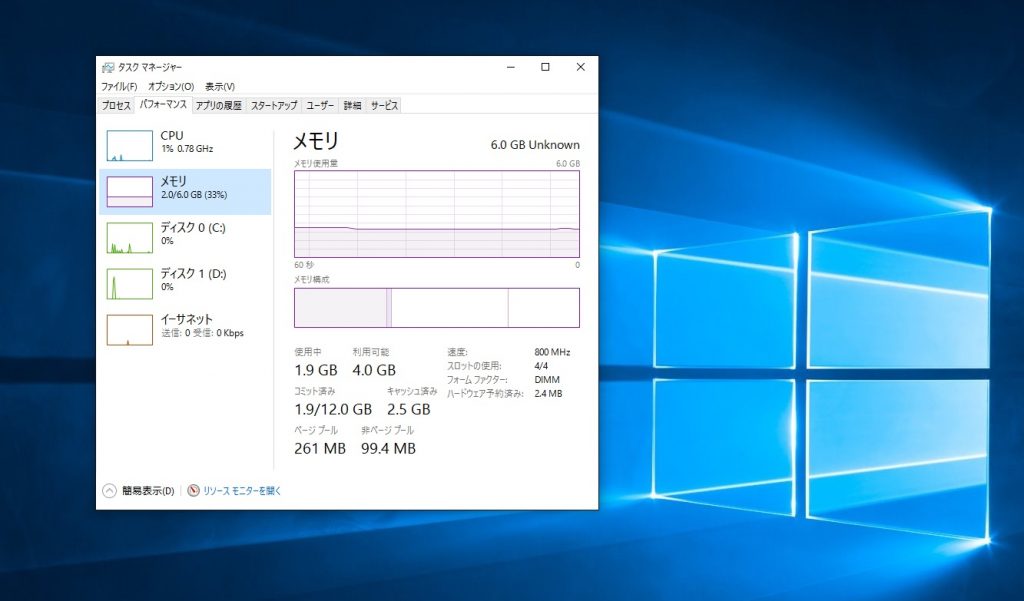

ぬぬぬぬぁんと、この前から代替え機で使っているAMD Phenom II X4 945 のマシン、マザボはGA-MA785GM-US2H。メモリが4GBではPhotoshpやLightroomではメモリーがちょっときついので、1GB4枚はまっていたのを、2枚を2GBに変えて起動しようとしたら、ぬぬぬぬぁんと起動しない。メモリの組み合わせを変えたり、CMOSクリアをしたり色々いじくりまわすものの、一旦起動したらそのあとダメになったりと不安定。

ええーーも、これはほっとくしかないと、ボタン電池を外し電源コードも抜き1晩ほっておいた。朝、おそるおそる電源ON!!するとなんとか動いた。その後はまた安定して動作し始めた模様。

ううむ不安定。やはりもう一台代替え機を準備しておかないとどうも心配。また、そもそも新品部品でも一台作っておかないともしもの時に慌てる羽目になりそうだ。おそらく、BIOSの設定から各種マザボの電圧や周波数などの設定を行うASICが劣化してきているのが原因だろう。古いマザボなので、当たり前といえばそうだが、中古部品はこれが怖い。良く考え対応をしてゆかないと。

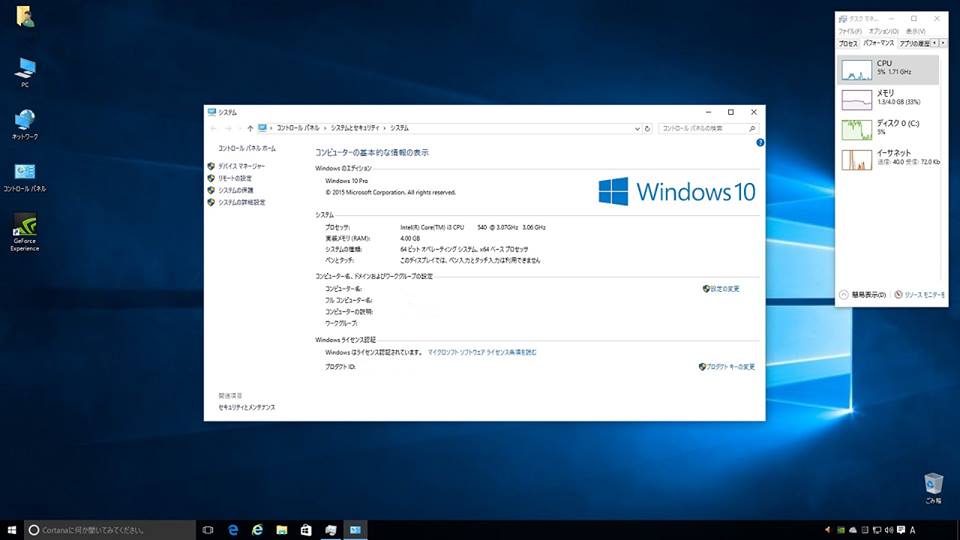

壊れたPCからの復旧その後。動作も安定しているようなので、以前から使っていたアプリを入れている。今回はAdobeのPhotoshopとLightroomを入れた。これはないと、デジカメで撮った画像の加工などでの必需品なの … “PhotoshopとLightroomを入れた” の続きを読む

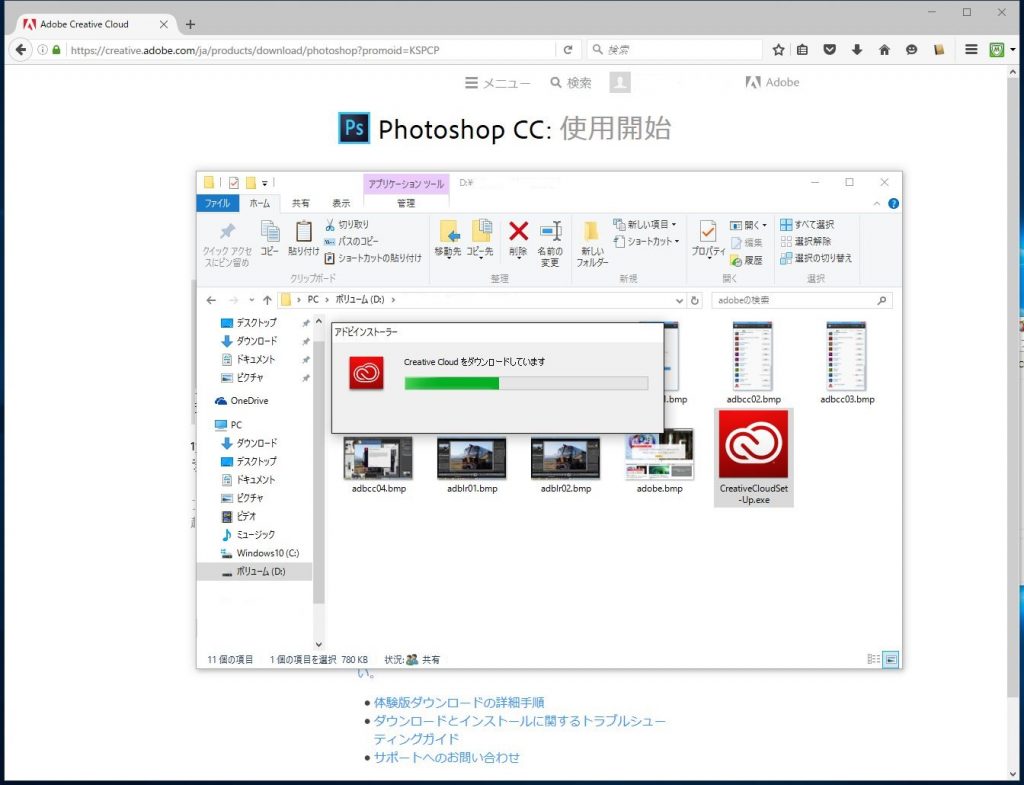

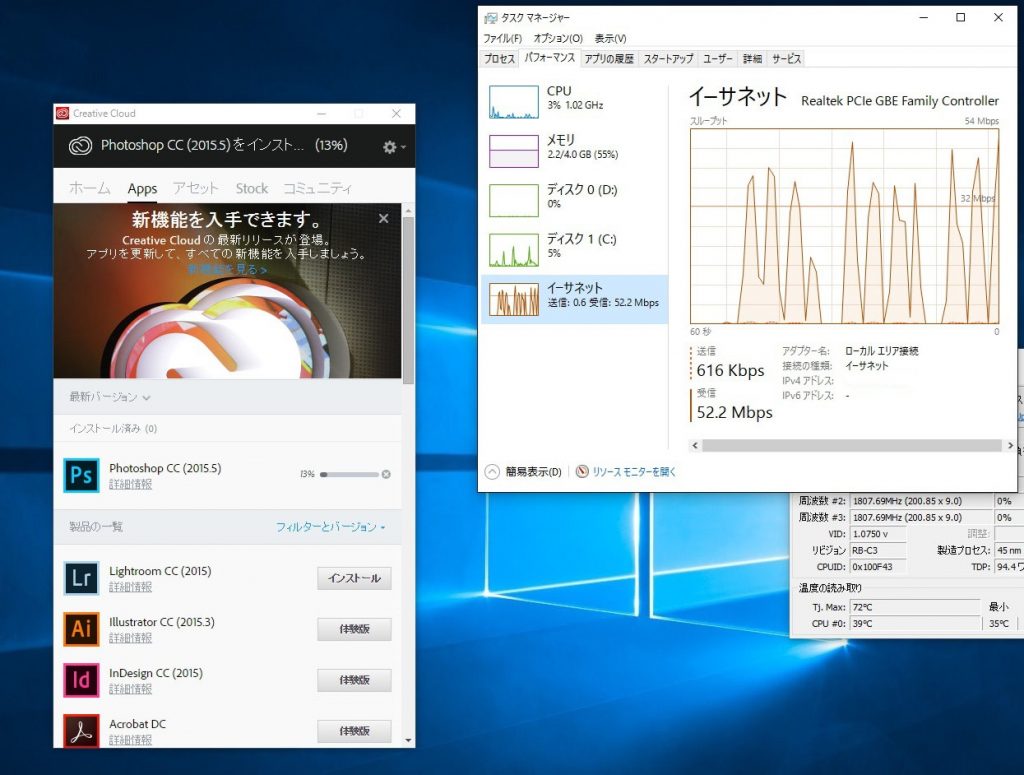

壊れたPCからの復旧その後。動作も安定しているようなので、以前から使っていたアプリを入れている。今回はAdobeのPhotoshopとLightroomを入れた。これはないと、デジカメで撮った画像の加工などでの必需品なので、困っていた。最近はAdobe Creative Cloudでダウンすれば簡単にセットアップできる。

ダウンして、Adobe Creative Cloudを起動すると、PhotoshopとLightroomをダウンしてインストールできる。

まずは、Ps CC。ついでに、ネットのスピードも測ってみた。50M程度は出ているので、UQとしては、結構早い部類か。

これで、以前のようにPs CCとLr CCが使えるようになった。しかし、カメラα65の調子は相も変わらず悪い。叩きながらつかっている。こちらも完全に壊れる前になんとか対策を立てなければ...。

それとやはりメモリーがきつい。今は4GBだが、これではキチキチなので、増設メモリーを頼んだ。このころのマザボではまだDDR2で、なんとDDR3よりも現在は高くなってしまっている。商品自体があまりないようだ。