この前から入れてみてる、VMWareの中のUbuntu、javaの開発環境eclipseを入れてみた。Ubuntu softwareから検索すると出てくる。

WindowsのVsual StudioバリのGUI開発環境!!。Linux上ではこれが一番使いやすいGUI開発ツールかな。eclipseはWindows版もあるが...。

今度はeclipse上にGUI設計ツールなどもいれてみるかな。

この前から入れてみてる、VMWareの中のUbuntu、javaの開発環境eclipseを入れてみた。Ubuntu softwareから検索すると出てくる。 試しにいつものお決まりごと。 WindowsのVsual St … “eclipse” の続きを読む

Core2 Duo E8500の調子は結構いいようなので、新品部品のPCができてからと思っていた仮想環境を入れてみた。故障前のマシンでは、WindowsのHiper-V機能でやっていたのだが、どうも仮想ハードの具合がよく … “PCの復旧作業-その後” の続きを読む

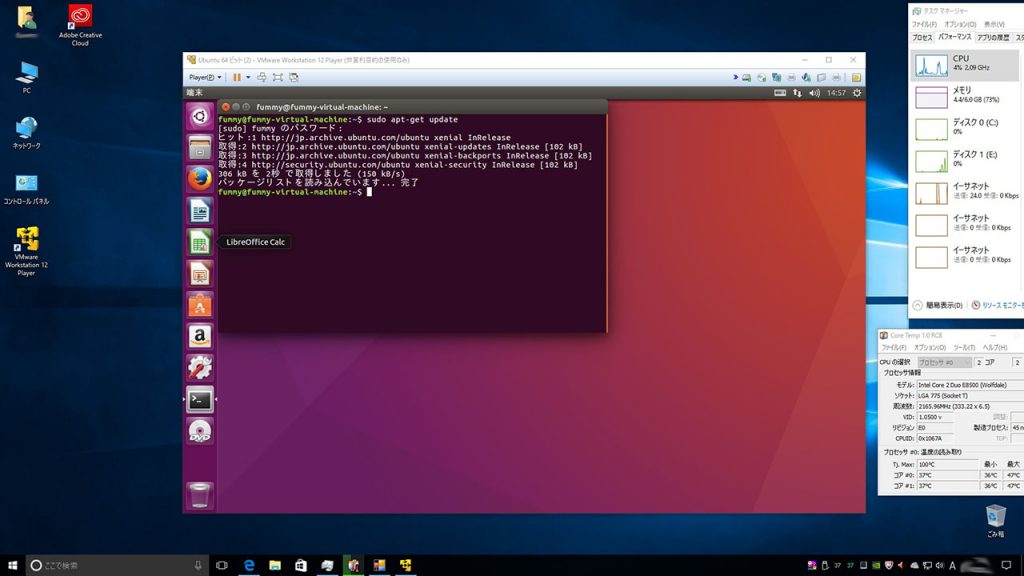

Core2 Duo E8500の調子は結構いいようなので、新品部品のPCができてからと思っていた仮想環境を入れてみた。故障前のマシンでは、WindowsのHiper-V機能でやっていたのだが、どうも仮想ハードの具合がよくなかったので、昔から使っていたVMwareにした。HPからダウンして、早速インストール。VMware自体のインストールは結構簡単。

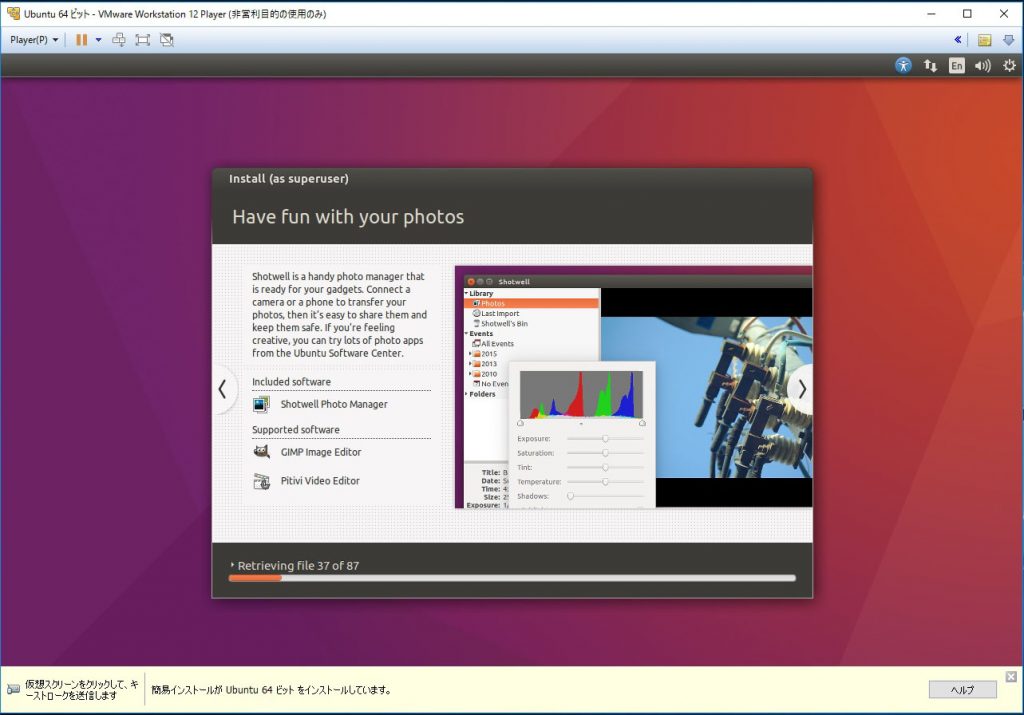

そして、いよいよLinux環境をいれてみた。入れたのはUbuntu。最初は簡易インストール機能で入れていたが、どうも日本語環境がうまくいっていないようなので、仮想ハードの環境をマニュアル設定して入れた。まあ、C言語をやるので特にどうでもよかったのだが...。

無事Ubuntuも問題なく入り、いざC言語のコンパイルテスト。

なつかしい一文

DLNAサーバはどうしようかと迷っていたが、結局入れてしまった。DLNA対応機器がないと意味がないとは言いつつも。 DNLAサーバは、「ReadyMedia (MiniDLNA)」というもの。 入れ方は、結構ややこしい。 … “DLNAサーバインストール” の続きを読む

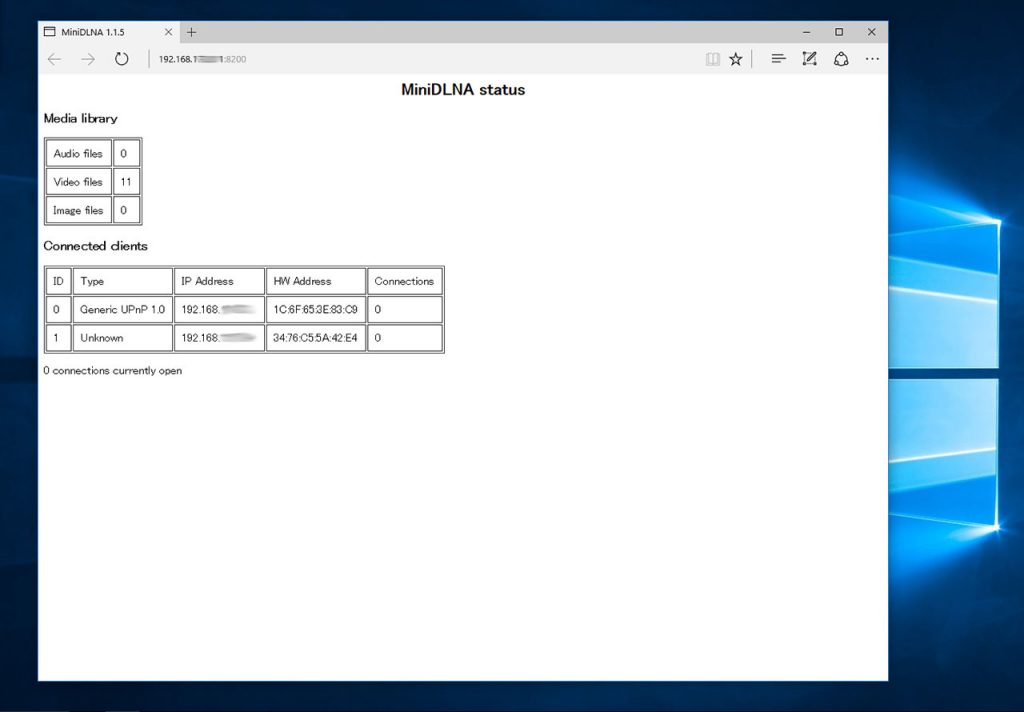

DLNAサーバはどうしようかと迷っていたが、結局入れてしまった。DLNA対応機器がないと意味がないとは言いつつも。

DNLAサーバは、「ReadyMedia (MiniDLNA)」というもの。

入れ方は、結構ややこしい。

■ 必要なパッケージのインストール

# yum install epel-release

■ リポジトリの追加

# rpm -Uvh http://li.nux.ro/download/nux/dextop/el7/x86_64/nux-dextop-release-0-5.el7.nux.noarch.rpm

■ MiniDLNAをインストール

# yum install minidlna

途中公開鍵のインストール聞いてくるので、「y」キーを押す

■ 設定、confファイル変更点

userの設定「minidlna」と

公開フォルダー

/home/shared/video

/home/shared/audio

confファイルの設定、フォルダーは新しく作ってもいい、ユーザーの既存のフォルダーを使ってもいい。

DLNAクライアントから見えるDLNAサーバの名前「CentOS DLNA Server」の設定。もちろん名前は自由につけられる。

■ minidlnaの稼働設定

# systemctl start minidlna

# systemctl enable minidlna

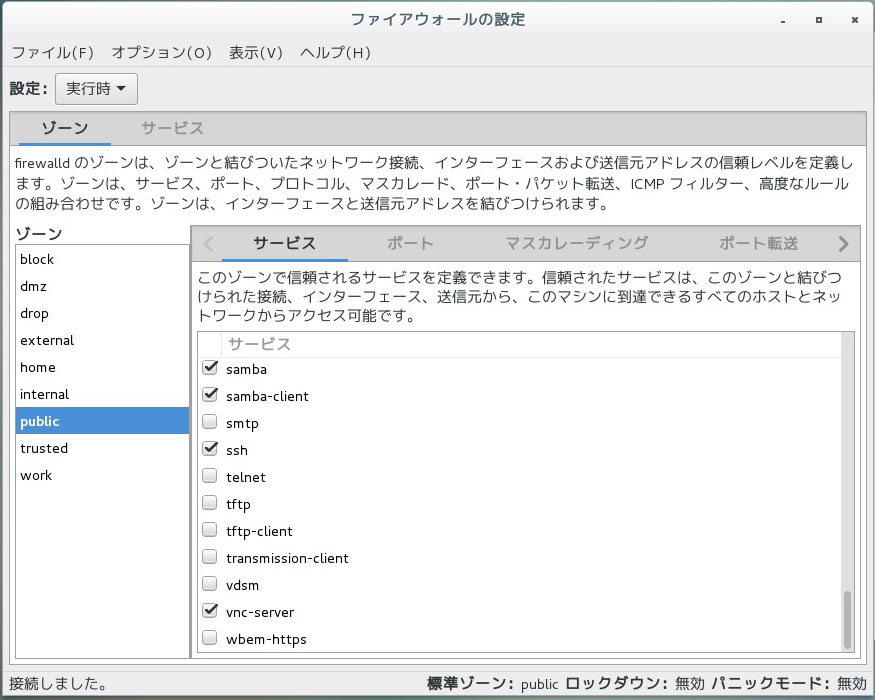

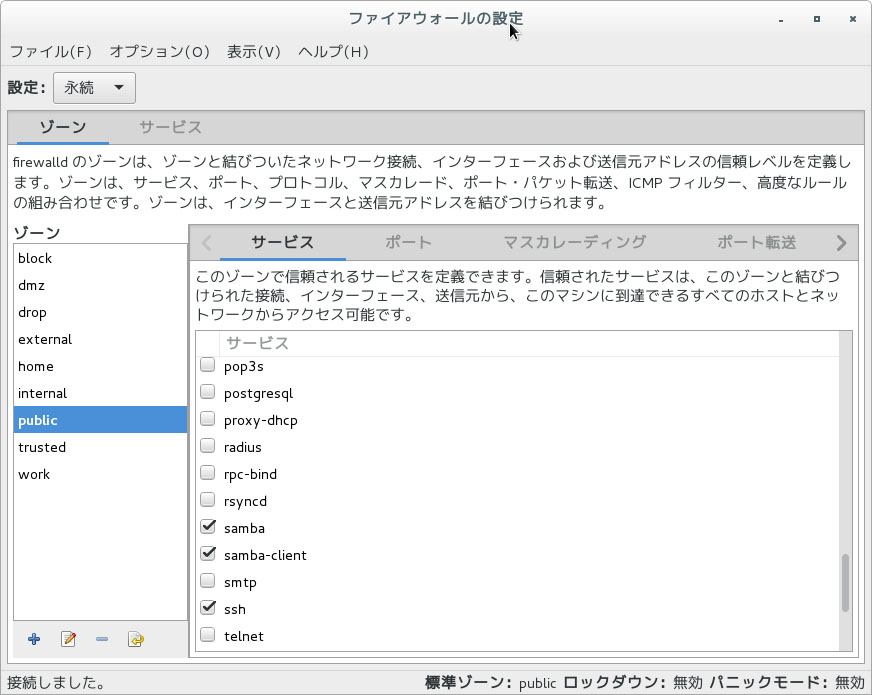

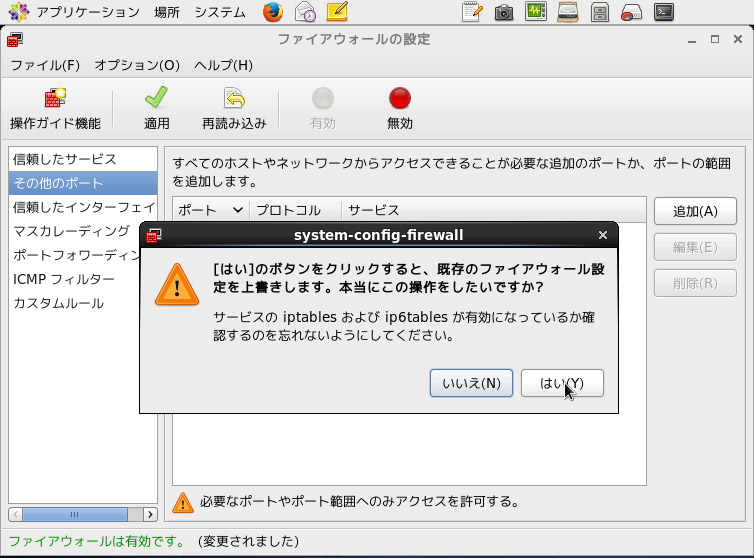

■ ファイヤーウォールの設定

ポート1900 udp

ポート5000 tcp

ポート8200 tcp

に穴をあける。

■ 動作確認

ブラウザーでサーバにアクセスしポート8200を見て、表示が出れば動作OK

この前作ったNASだが、やはりRAIDでない分HDDクラッシュが怖い。なにしろ古いHDDばかり使っているので...そこで、500GBのHDDが3個あるのを思い出したので、2TBのHDDの1個を取り外し、外付けバックアップ … “NASの再構築” の続きを読む

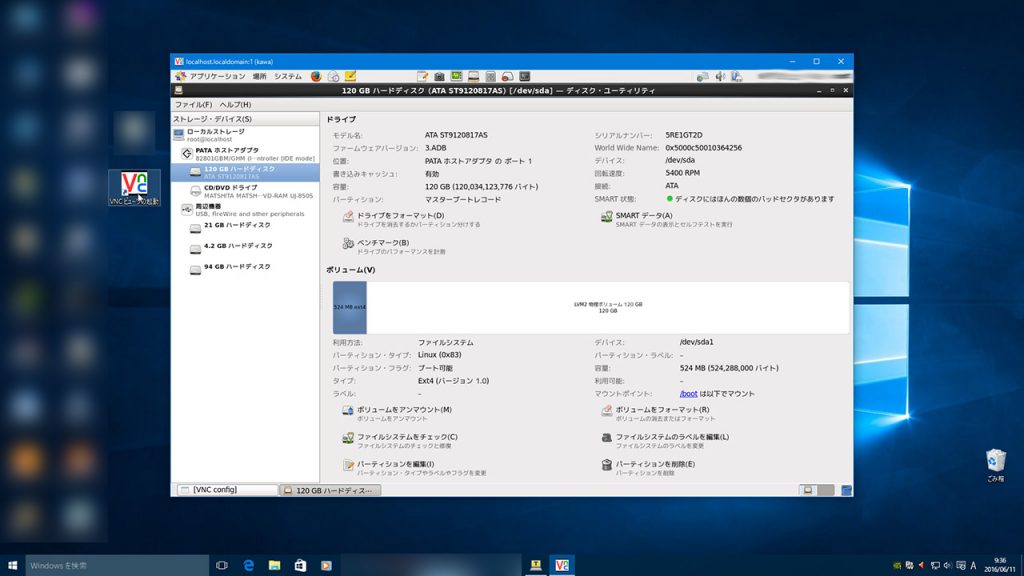

この前作ったNASだが、やはりRAIDでない分HDDクラッシュが怖い。なにしろ古いHDDばかり使っているので...

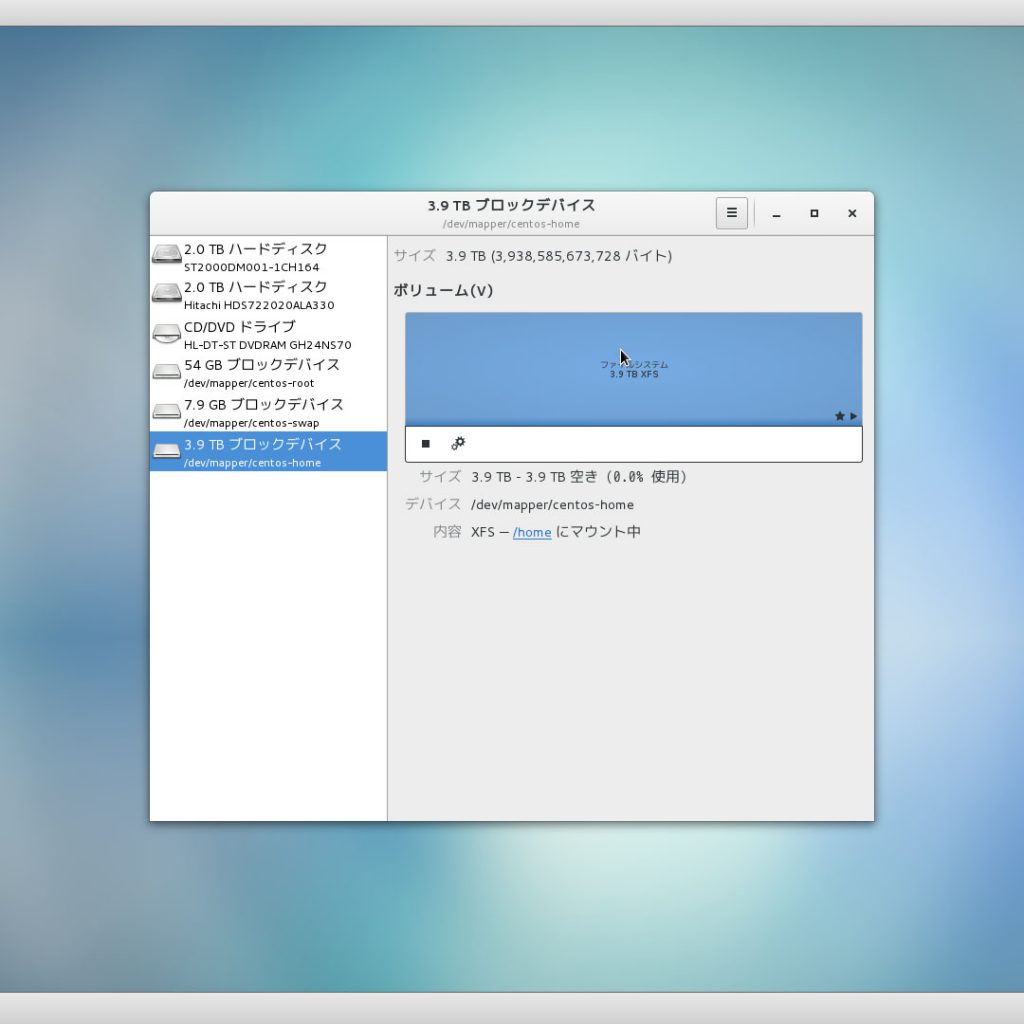

そこで、500GBのHDDが3個あるのを思い出したので、2TBのHDDの1個を取り外し、外付けバックアップ用HDDとし、2TBのHDD1個と500GBのHDD3個、合計3.5TBでNASを再構築することにした。さすがに4台のHDDをマウントすると壮観。使用しているケースではこれが限界か。マザボのSATAポートも残り1つ。

消費電力は41Wと、HDDが増え、密集したHDDを冷却するためファンも稼働させたので、若干増えた。

再構築前にはDLNAサーバの稼働までやっていたが、これってあまり意味がないようだ。もともと家電用の規格で、DLNA対応機器がないと意味がない。DLNA対応のテレビやブルーレイレコーダなどもないので、まさしく意味がない。わずかにスマホで色々見れるくらい。しかしスマホならsambaの共有ファイルも直接見れるので、それとどう違うのか...??

対応家電を色々持ってらっしゃる方は、DLNAサーバは重宝するのかもしれない。

それよりもクラウド環境構築がいいような...??

今回のsambaの構築手順

sambaのインストール

[root@localhost ~]# yum install samba

samba用ユーザ(centos)の作成

[root@localhost ~]# useradd centos

samba用ユーザ(centos)にパスワードを設定

[root@localhost ~]# passwd centos

samba用ユーザー centos のパスワードを変更。

新しいパスワード:

新しいパスワードを再入力してください:

passwd: すべての認証トークンが正しく更新できました。

samba用ユーザ(centos)の設定

[root@localhost ~]# pdbedit -a centos

new password:

retype new password:

Unix username: centos

NT username:

Account Flags: [U ]

User SID: S-1-5-21-1204239262-578675828-4075209457-1000

Primary Group SID: S-1-5-21-1204239262-578675828-4075209457-513

Full Name:

Home Directory: \\localhost\centos

HomeDir Drive:

・・・ 中略 ・・・

sambaユーザ用共有フォルダー作成

[root@localhost ~]# mkdir /home/samba

[root@localhost ~]# chown nobody:nobody /home/samba

sambaの設定ファイルをviでオープン。ファイルの場所は

[root@localhost ~]# vi /etc/samba/smb.conf

変更箇所は以下の場所

Linux と Windows の文字コードの設定

unix charset = UTF-8

dos charset = CP932

windows側のワークグループ設定

使用しているワークグループ名を設定

workgroup = workgroup

server string = Samba Server Version %v

windows側から見えるサーバの名称

netbios name = centsvr

プリンタは使用しないのでOff

load printers = no

disable spoolss = yes

共有フォルダーの設定

[public]

comment = Public Stuff

path = /home/samba

public = yes

writable = yes

only guest = yes

共有フォルダーの設定

[public]

comment = Public Stuff

path = /home/samba

public = yes

writable = yes

only guest = yes

以上、設定が終わったら、sambaを起動

[root@localhost ~]# systemctl start smb

[root@localhost ~]# systemctl start nmb

今後サーバ起動時に自動でsambaも起動するよう設定

[root@localhost ~]# systemctl enable smb

[root@localhost ~]# systemctl enable nmb

ファイヤーウォールが稼働している時は、穴をあけるのを忘れずに。

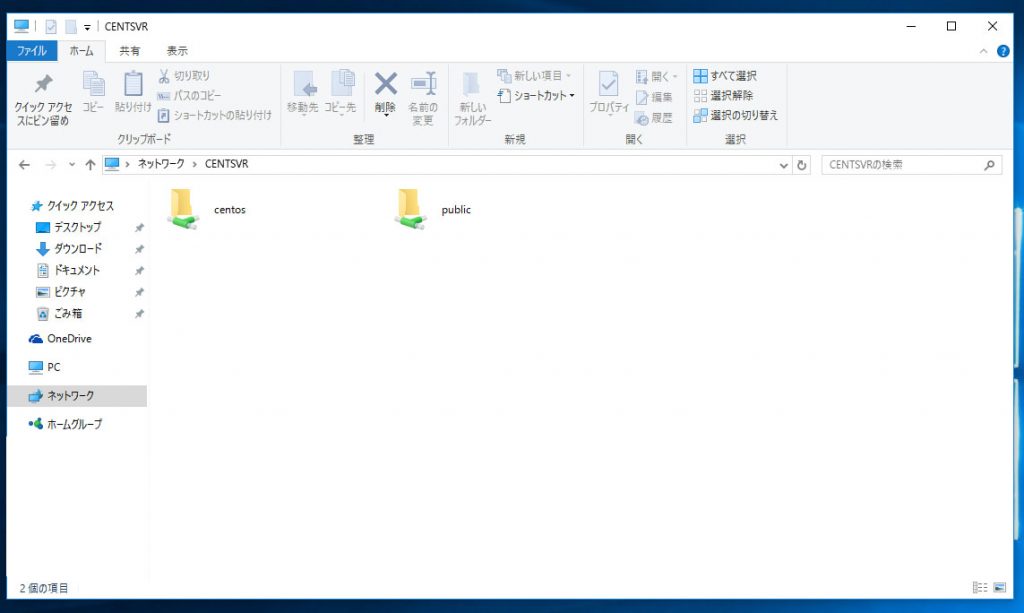

資格情報を記憶するにチェックを入れておくと、次回からダブルクリックのみで入れる。

さて次はクラウド環境構築かな...

…

最近NASが流行っているようなので、NASキットでもと思っていたが、よーく考えたら、省電力CPU-Pentium G630TがH67Mマザーにはまったままであったのだった。早速あまっていた2TBのHDDを2個取り付け、イ … “NASの制作” の続きを読む

最近NASが流行っているようなので、NASキットでもと思っていたが、よーく考えたら、省電力CPU-Pentium G630TがH67Mマザーにはまったままであったのだった。早速あまっていた2TBのHDDを2個取り付け、インストールを開始。

LAN内なので、SELinuxはOffにして(コマンド後述)

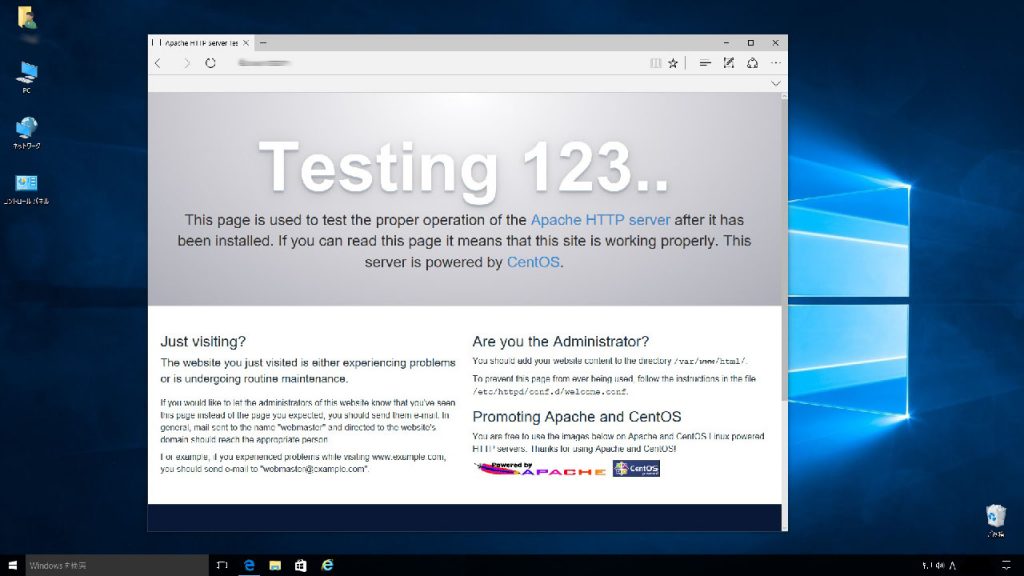

ファイアウォールに穴をあけ。

動作確認のためApacheを稼働。なんだかApache稼働の確認HPがとってもかっこよくなっていた。

そして、有名なファイルサーバーサンバを稼働させた。しばらくLinuxをやっていなかったので、結構設定に手間取った。しかしなんとか稼働。4TB弱の巨大?な容量のNASが完成!!。電力消費量は32W程度。なかなか優秀なのでは。

今後は、クラウド環境(OwnCloud)とかDLNAサーバとかも入れてみるかな。

ただしRAIDではないので、HDDが壊れたらそれで終わり...。まあバックアップ用にこれでしばらくいろいろやってみよう。

sambaインストール

yum -y install samba

samba用ユーザ(centos)の作成

useradd centos

samba用ユーザ(centos)にパスワードを設定

passwd centos

samba用ユーザー centos のパスワードを変更。

新しいパスワード:

新しいパスワードを再入力してください:

passwd: すべての認証トークンが正しく更新できました。

samba用ユーザ(centos)の設定

pdbedit -a centos

new password:

retype new password:

Unix username: centos

NT username:

Account Flags: [U ]

User SID: S-1-5-21-1204239262-578675828-4075209457-1000

Primary Group SID: S-1-5-21-1204239262-578675828-4075209457-513

Full Name:

Home Directory: \\localhost\centos

HomeDir Drive:

・・・ 中略 ・・・

samba用ディレクトリ作成、オーナーチェンジ

mkdir 作るディレクトリ(例 /home/samba)

chown nobody:nobody 作ったディレクトリ

viなどで、設定ファイル(smb.conf)を設定する。

設定ファイルの場所は(etc/samba)の中

Linux側日本語文字コードとWindows側日本語文字コードの設定

unix charset = UTF-8

dos charset = CP932

Windowsのワークグループの設定と、Windows側からの表示名の設定

workgroup = xxxx

server string = Samba Server Version %v

netbios name = LinuxSamba

LAN内部からのみアクセスできるように設定。IPアドレスは運用するLANに合わせてください。

hosts allow = 192.168.1. 127.

Public公開の設定

[public]

comment = Public Stuff

path = /home/samba

public = yes

writable = yes

only guest = yes

sambaの起動

systemctl start smb

systemctl start nmb

sambaの自動起動設定

systemctl enable smb

systemctl enable nmb

selinuxはLAN内なので稼働停止

setenforce 0

selinuxの設定をいじって、今後動かないようにする。viなどで設定ファイル(selinux)を設定。設定ファイルは(etc/sysconfig)の中にある。

SELINUX=disabled

Windows側からネットワークを見ると、サーバーが見えるので、samba用に作ったユーザー名とパスワードを入力して、サーバーに入る。資格情報の記憶にチェックを入れておくと、次回から入力しなくてもアクセスできる。

Bash on Ubuntu on Windowsこれは、WindowsでネイティブにLinuxが走るというもの、仮想環境よりも早いらしい。しかしその名の通りGUIはなくコマンドラインのみらしい。 しかし試してみたいので … “Bash on Ubuntu on Windows” の続きを読む

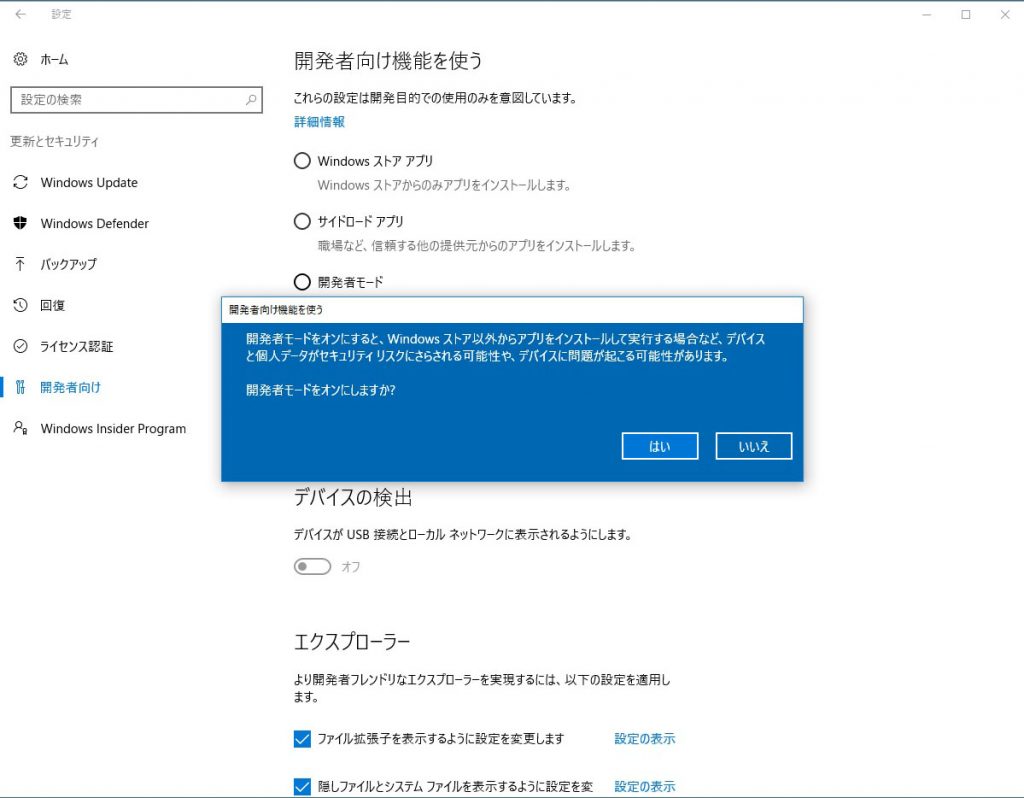

Bash on Ubuntu on Windowsこれは、WindowsでネイティブにLinuxが走るというもの、仮想環境よりも早いらしい。しかしその名の通りGUIはなくコマンドラインのみらしい。

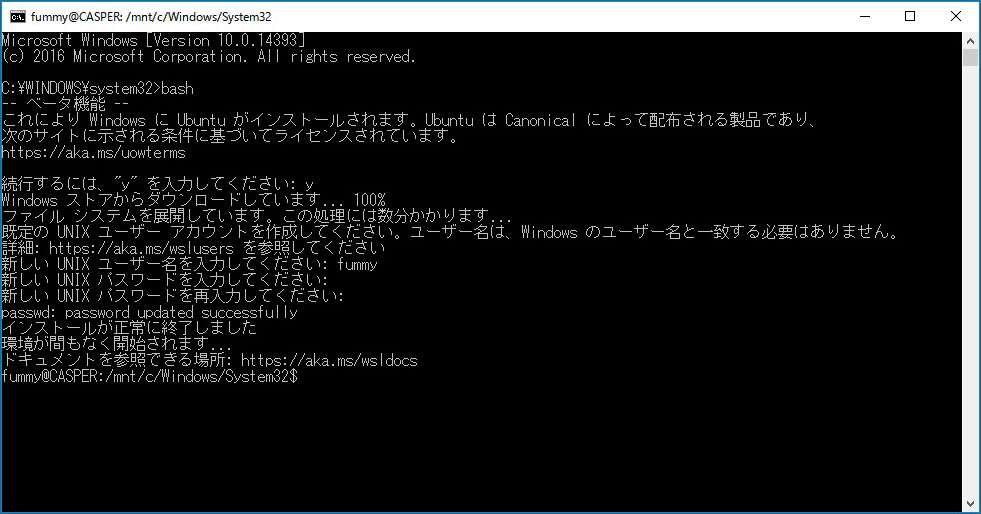

しかし試してみたいので、やってみた。動かすための設定が結構ややこしい。まず開発者モードにして、

再起動

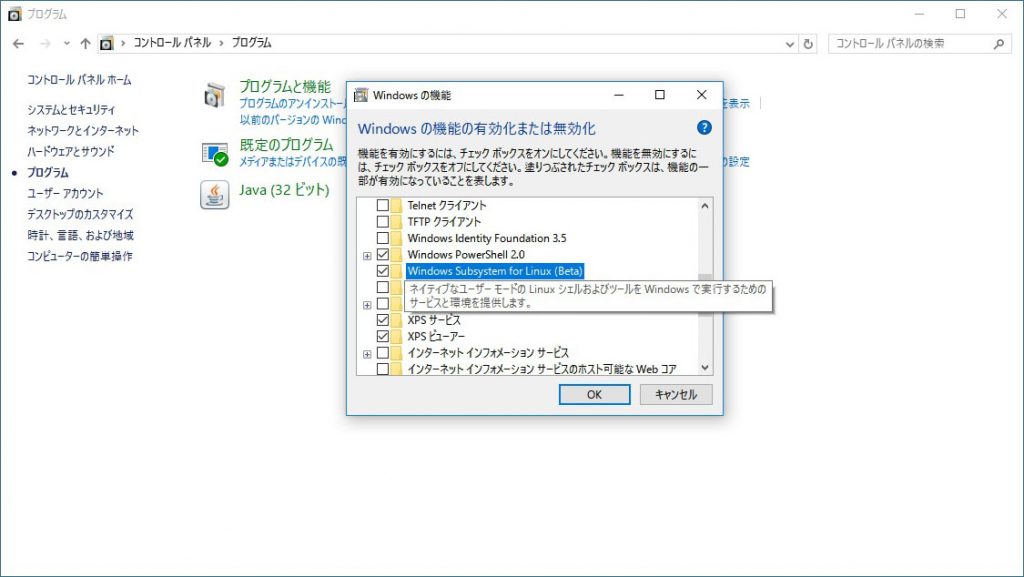

Windowsの機能でWindows Subsystem for Linux(Bata)をインストール。

再起動

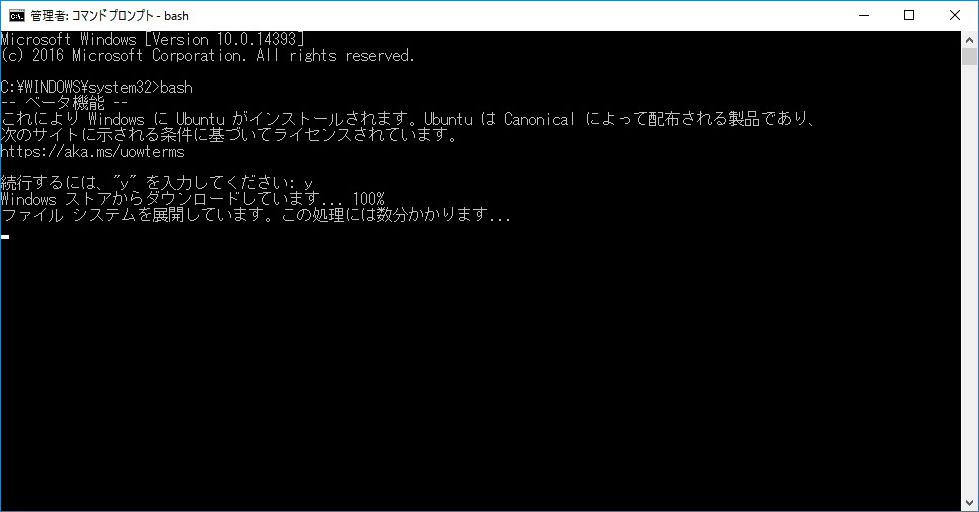

さらに管理者モードのコマンドプロンプトからbashと打つとインストールが始まる。yを押して続ける

インストールが終わると、ユーザー名とパスワードの入力になる。

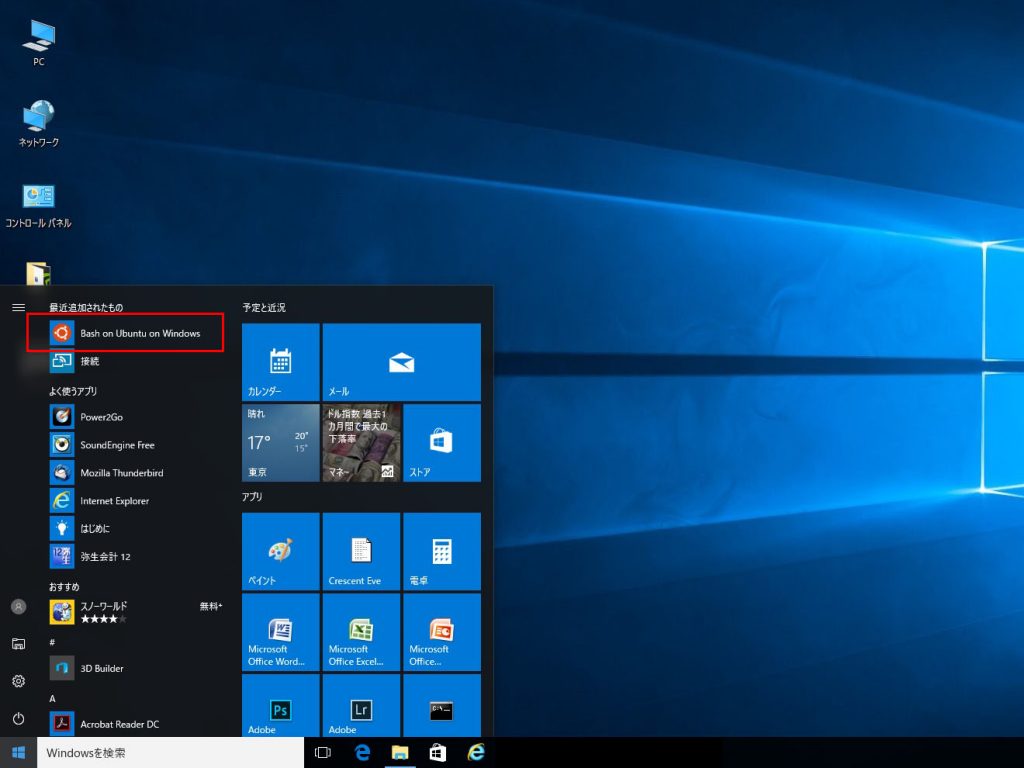

一旦、exitコマンドで終了する。

すると、スタートメニューにUbuntuのマークが出て、起動できるようになる。

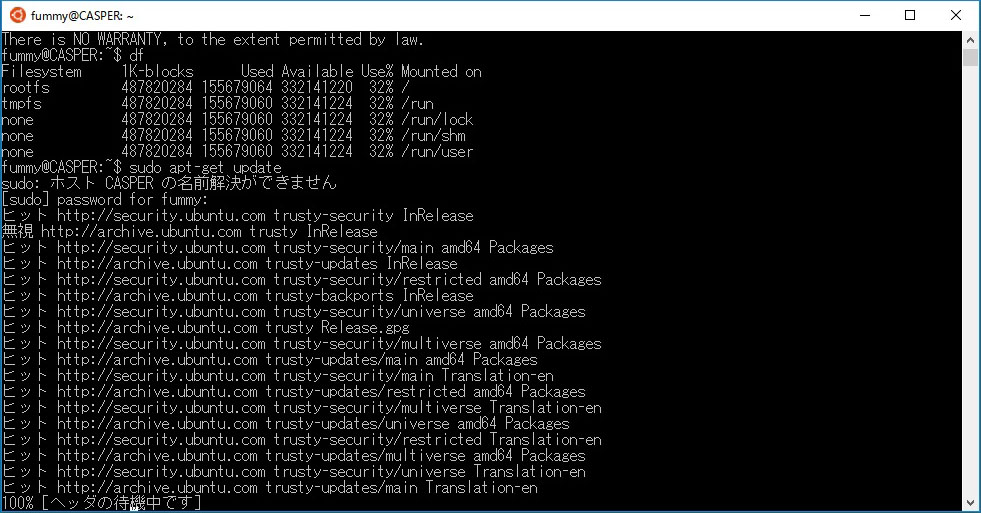

apt-get updateやapt-get upgradeなども普通にできる。

試しにApacheを入れてみたら、

sudo apt-get install apache2

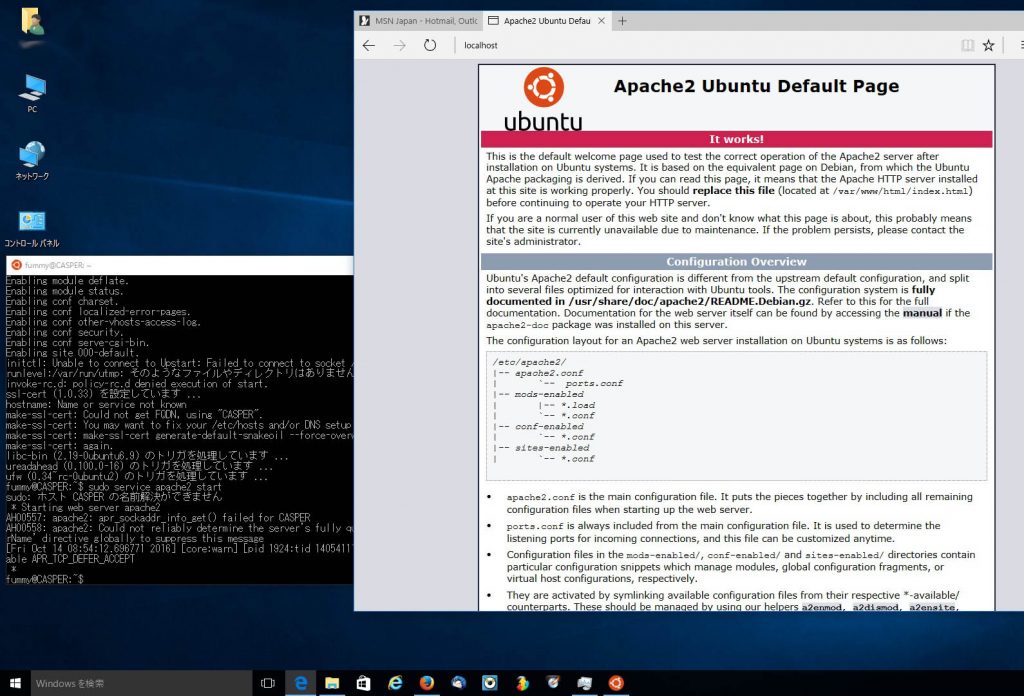

なんなく動いた。

sudo service apache2 start

コマンド実行後、Windows側のブラウザーでlocalhostと打つと、Apacheの初期画面が出る。

これはなかなかよい!!これでC言語など色々いじくってみよう。PHPのテストランなどにも使えそうだ。

UQのクレードルを買った。ぬあんと1円!!。旧モデルなので処分価格のようだ。 これで、有線LANで接続できるようになったので、ルータマシンにしていた東芝Dynabook AX57/Aは、Windows10マシンに戻した。 … “1円!!UQのクレードル” の続きを読む

ekbtのHPのサイトテーマを替えました。新しいテーマは「Being Hueman」です。 ここはブログなので、前と替えてはいませんが... 替えるのは数時間で替えられました。設定はまだ基本的な部分のみです。 色々といじ … “新しいテーマ” の続きを読む

さらに続き東芝のDynabook AX57Aのルータマシン。 今度は、VNCサーバを稼働させてみた。これはGUI環境でリモートサーバに接続できる仕組みだ。 インストールは、 [root@localhost centos] … “VNCサーバを動かす” の続きを読む

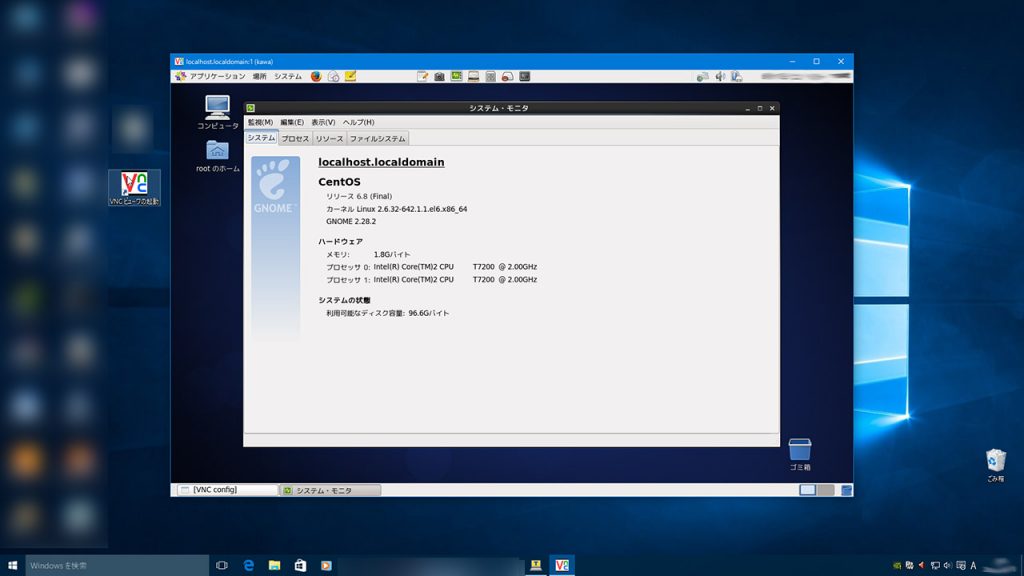

さらに続き東芝のDynabook AX57Aのルータマシン。

今度は、VNCサーバを稼働させてみた。これはGUI環境でリモートサーバに接続できる仕組みだ。

インストールは、

[root@localhost centos]# yum install vnc-server

そして、稼働させると、最初だけは設定するパスワードなどを聞いてくる。

[root@localhost centos]# vncserver -geometry 1280×800

You will require a password to access your desktops.

Password:****

Verify:****

xauth: file /root/.Xauthority does not exist

New ‘localhost.localdomain:1 (kawa)’ desktop is localhost.localdomain:1

Creating default startup script /root/.vnc/xstartup

Starting applications specified in /root/.vnc/xstartup

Log file is /root/.vnc/localhost.localdomain:1.log

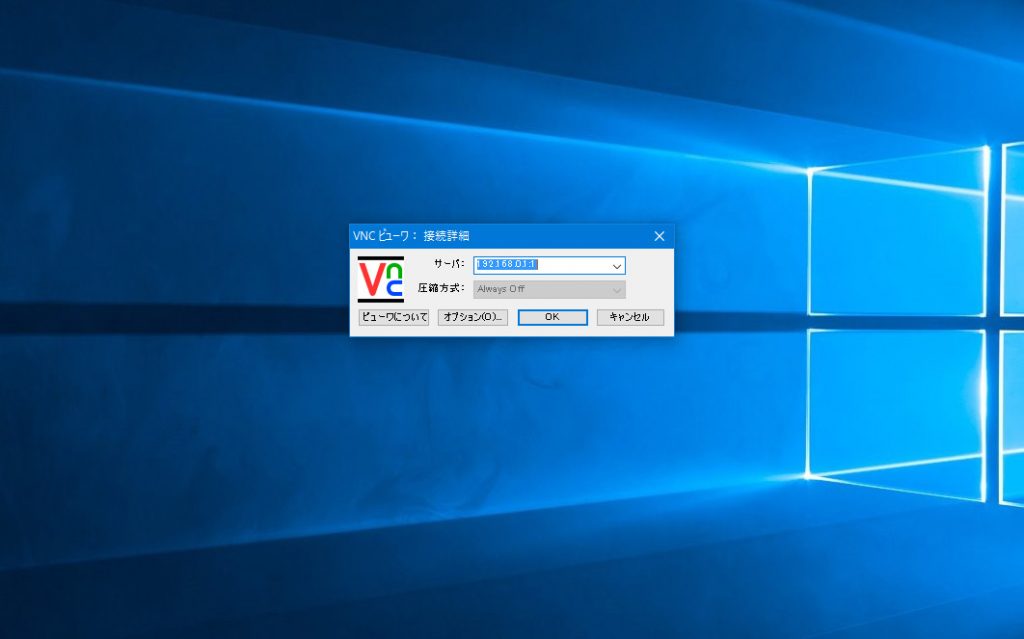

接続するWindows10マシンにはVNCビュアー(Viewer)を入れておく。

ダウンロード先は

VNC Downloads(https://www.realvnc.com/download/)

か、ちょっと古いが日本語化されたものがVectorにもある。古いけれども、Windows10でも問題なく動く。

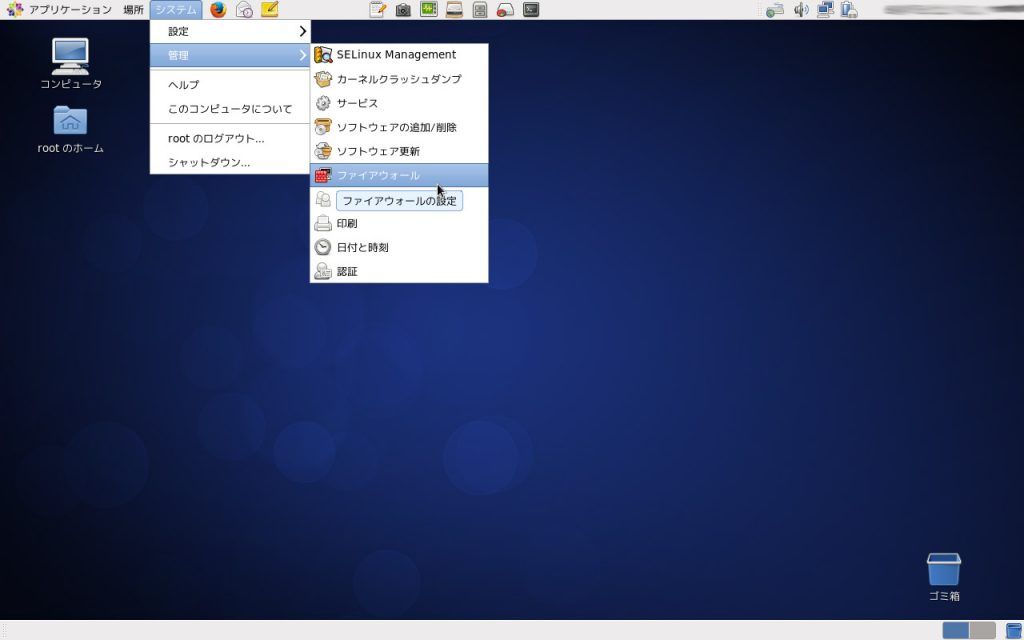

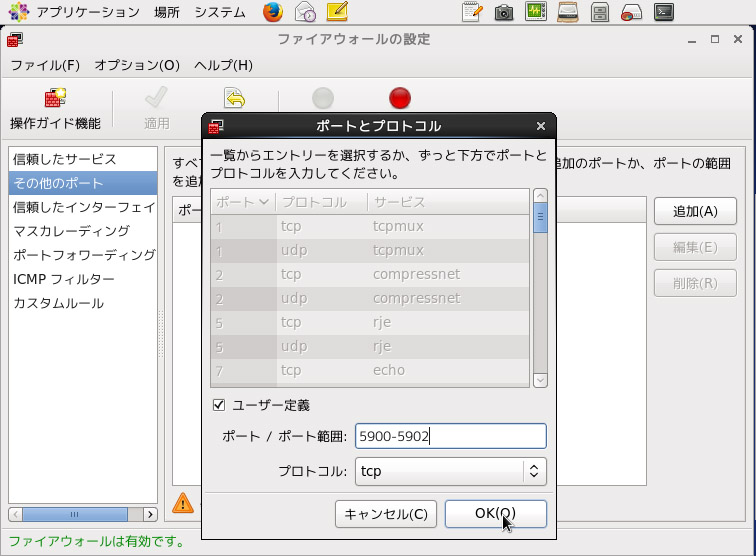

Linuxマシンのファイアウォールを設定、使用ポートは5900+「ディスプレイ番号」なので、ファイアウォールに穴をあける。

ここは、Linuxマシンに移動して…

ユーザー定義にチェックを入れ、ポートの範囲は5900-5902にしておいた。

警告が出る。これは、コマンドラインでiptablesを設定していると、それが上書きされるから。どちらでするか決めておかないといけない。

そして、Windows10マシンでVNCViewerを起動すると、先ほど設定したパスワードを聞いてくるので、入力すると接続できる。

無事、CentOSのgnomeのGUIが見えたら、接続成功!!

GUIのツールが、実際操作しているように、Windows10マシンから操作できる。LAN接続なので、ストレスもあまりない。

インターネット経由でサーバにこれで接続するのはセキュリティ上結構こわいが、LAN内なので、大丈夫だろう。これでgnomeでのCentOSの操作がWindows10マシンで可能になった。

この前からの、東芝Dynabook AX57Aのルータマシン、Windows10 マシンからTera Term経由で接続できるようにした。普段使っているWindowsマシンから簡単にメンテナンスなどができる。 Tera … “Tera Term” の続きを読む

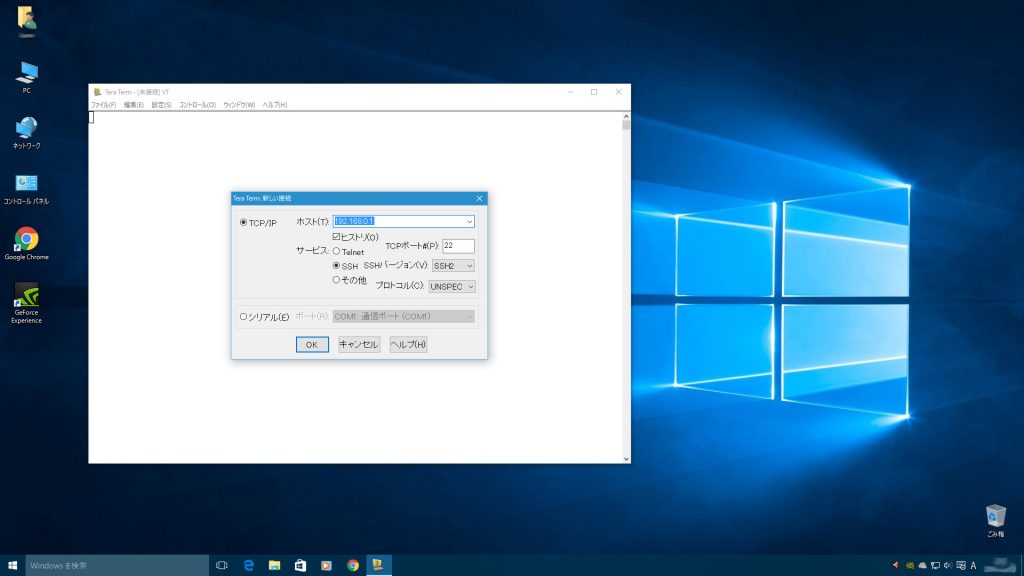

この前からの、東芝Dynabook AX57Aのルータマシン、Windows10 マシンからTera Term経由で接続できるようにした。普段使っているWindowsマシンから簡単にメンテナンスなどができる。

Tera Termは、「https://osdn.jp/projects/ttssh2/」からダウンできる。結構頻繁にアップデートがあるので、最新版をこの際ダウンしておいた。

Tera Termを起動。ルータマシンのIPアドレスを入れる。

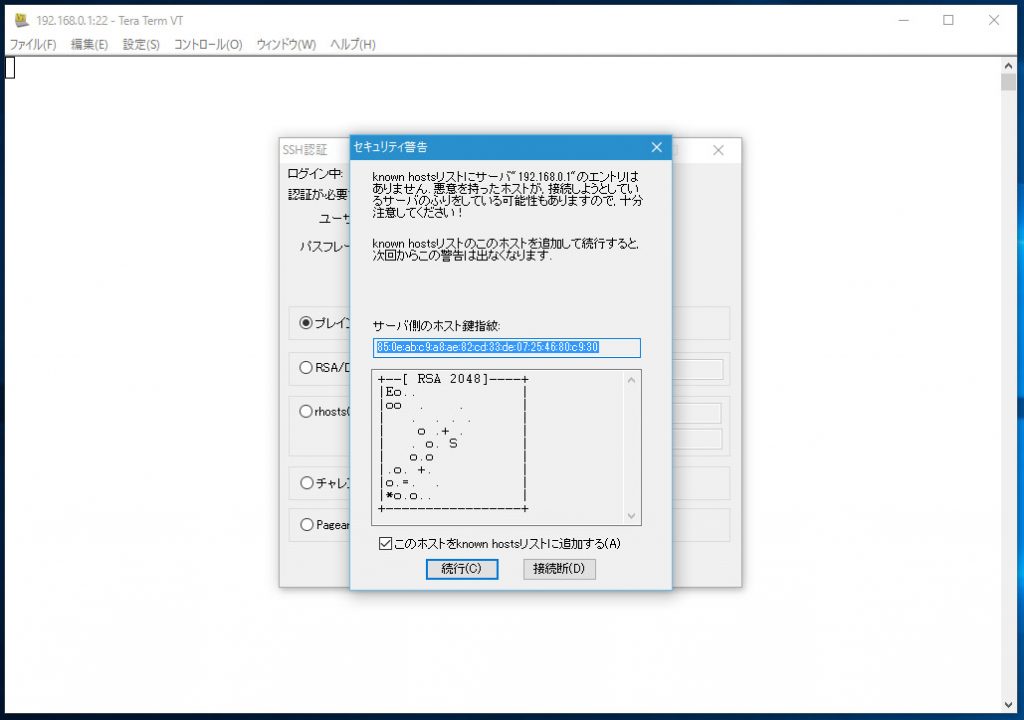

すると、最初はセキュリティ警告がでる。続行するとknown hostsに登録をすることになる。これは安全性のため。LAN内なんであまり関係はないが。

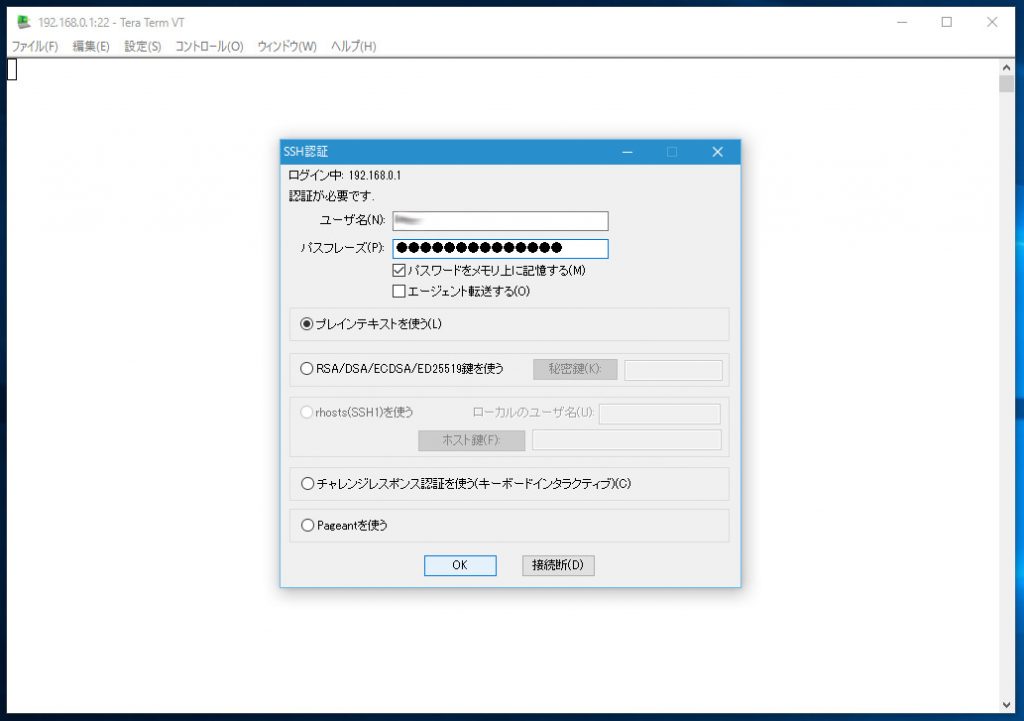

Linuxマシンのユーザー名パスワードを入れる。Tera TermはRSA方式の公開暗号鍵方式での認証もできる。秘密鍵・公開鍵のペアーを作ることができる。今回はLAN内からのアクセスのみなので、そこまではしない。

一応、sshの設定も見てみた。基本的なところは再設定。パスワードなしでのログイン許可や、ルートでのいきなりのログインは止めておいた。設定ファイルの編集はviなどで、sshd_configを開く。場所は、etc/sshdの中にある。

これで、安心してログインできる。