ISOファイルをダウンしたら、それをCDかDVDに焼くのだが、Nero7でどうすればいいか。

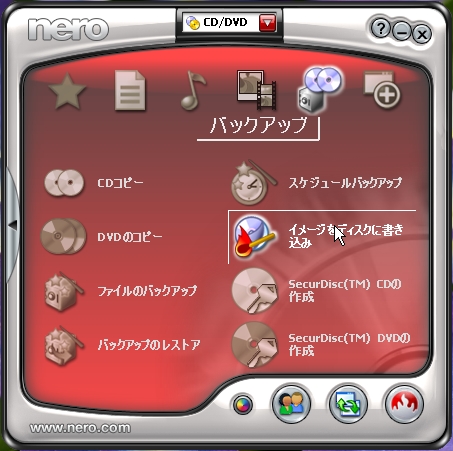

まず、Neroのメイン画面で、「バックアップ」から、「イメージをディスクに書き込み」を選択。

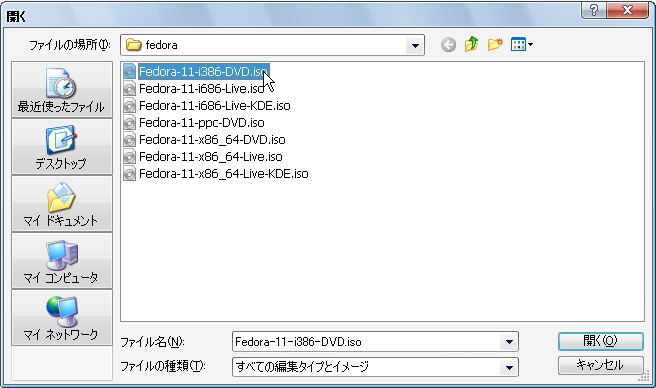

「開く」ダイアログが表示されるので、ISOイメージを保存した場所を指定。

ISOファイルをダウンしたら、それをCDかDVDに焼くのだが、Nero7でどうすればいいか。 まず、Neroのメイン画面で、「バックアップ」から、「イメージをディスクに書き込み」を選択。 「開く」ダイアログが表示されるの … “ISOファイルのDVD化” の続きを読む

「Windows 7」の販売は2009年末のホリデー・シーズンに開始する計画だそうだ。サーバー向けWindowsのアップデート版「Windows Server 2008 R2」の製品候補(RC:Release Candi … “「Windows 7」は2009年末発売” の続きを読む

「Windows 7」の販売は2009年末のホリデー・シーズンに開始する計画だそうだ。サーバー向けWindowsのアップデート版「Windows Server 2008 R2」の製品候補(RC:Release Candidate)版も公開された。

また、2009 年6月30日までには、法人向け先行優待販売を実施しているようだ。

最近カードの情報が漏れるトラブルがあった。タイに行ってもいないのに、タイで航空券を買ったことになっていた。あまり使わないPCからだ。たまにしか電源を入れないものなので、WindowsXPの更新がうまくいってなかった。そこ … “カードの情報の漏えい” の続きを読む

最近カードの情報が漏れるトラブルがあった。タイに行ってもいないのに、タイで航空券を買ったことになっていた。あまり使わないPCからだ。たまにしか電源を入れないものなので、WindowsXPの更新がうまくいってなかった。そこで、時間はかかったが、Windowsを入れなおし、最新の状態にサービスパックなどをあてた。そして、Microsoft Windows Defenderも入れておいた。これで大丈夫だろう。カード情報がカードを使用したときその使用したサイトから漏れたのか、こちらのPCからもれたのか、どちらからもれたかはわからないが、こちら側は一応つぶした。もれる直前のカード使用サイトは「サントリーのセサミンのサイト」だ。それ以外にカードは使っていない。

やはり。古いPCはCPUも遅くメモリも少ないので、アップデートなどをすると時間がかかるので、やらないでおいたら、そこに付け込まれたのかもしれない。

正規の Windows の特典

・Microsoft 圧縮 (LZH 形式) フォルダ

・Microsoft Windows Defender

メインフレームの思い出。 NEC ACOS SYSTEM550 手前はプリンタ、右の灰色の冷蔵庫みたいのがCPU、その奥の並んでいる箱がHDD群!!。 なにもかもがでかかった。HDDなど数ギガだろう。メモリは128MB位 … “往年の名機” の続きを読む

Windows7RC版がいよいよダウンロード開始となった。このRC版は2010年6月1日まで使える。ただし、2010年3月1日以降は2時間ごとにシャットダウンするようになる。なんとまあこざかしい。製品版の発表は6月だそう … “いよいよ” の続きを読む

Windows7RC版がいよいよダウンロード開始となった。このRC版は2010年6月1日まで使える。ただし、2010年3月1日以降は2時間ごとにシャットダウンするようになる。なんとまあこざかしい。製品版の発表は6月だそうだ。

しかし、10か月程は新しいWindowsがただで使えることとなる。なんだかWindows2000の時のような感じだな。

WindowsXPの大変な長寿命に比べ、WindowsVistaの不評がWindows7の発表時期を結構早めているようだ。

WindowsXPが2001年11月頃から出て、Vistaは2007年1月だったから、XPは実に5年間の寿命だった。なのにVistaは2年半ほど、いかにVistaが不評かわかるというものだ。

まあ、Windows95からWindows98が出るまでに3年、Windows98からWindows2000が出るまでおよそ2年なので、XPの寿命が異常に長かったとも言えるのだが....。

これを踏まえてか、Windows7には、XPのエミュレーションを充実させているとのことだ。

Microsoftの起死回生は成るか。

最近、春で暖かくなってきたが、Mpeg動画などを良く見るマシンで、時々ブルーの画面が出てハングする状態が何度か起こってしまった。原因は何だろうと思い調べていた。もしやと思い、ノースブリッジの温度を測ってみたら、70℃に近 … “ノースブリッジの異常高温” の続きを読む

最近、春で暖かくなってきたが、Mpeg動画などを良く見るマシンで、時々ブルーの画面が出てハングする状態が何度か起こってしまった。原因は何だろうと思い調べていた。もしやと思い、ノースブリッジの温度を測ってみたら、70℃に近かった。一応ヒートシンクはついてはいるが、このフィンの部分でこの温度だ。これはいけない。早速、手持ちのFANをノースブリッジ(AMD690G)とサウスブリッジ(ATI SB600)の近所につけてみた。そして温度を測ると40℃を切る位になった。やはりハイビジョンなみの画質を見たりしていて、ディスプレイには常時HDMI出力しているので、チップセット内臓のグラフィックスコア「ATI Radeon X1250」には、最大解像度で2560×1600ドット(HDMIからのデジタル出力で1920×1080ドット)の連続動作はきついのかもしれない。でも、このマザー使い出して1年たっているので、この間特に昨年夏にこれだけの高温のままだったのは、結構問題だなあ。ちょっと気づくのが遅かったか。まあ、仕方がない。これで少しは寿命が延びただろう。やはりグラフィックスコア内臓チップセット使用のマザーはCPU温度だけでなく、チップセットの温度も十分考えておかなくてはいけないなあ。

M2A-VM HDMI主なスペック

Plays HD DVD and Blu-ray Discs with HDMI Support

– The first integrated VGA MB supports Playback of HD DVD and Blu-ray Discs with HDCP compliant

– Support Dual-VGA output and SurroundView

– Support AMD Socket AM2+/AM2 CPU

– AMD 690G Chipset

– Integrated ATI Radeon X1250-based graphics

– DDR2 800

– 4 x SATA 3Gb/s RAID 0,RAID 1, RAID10

– 2 x 1394a ports

– Bundled HDMI/AV/S/SPDIF module

CPUはAthlon 64 X2 Dual-Core 4800+ SocketAM2 BOX (65nm)

主なスペックは、

・ソケット形状 :SocketAM2[940pin]

・動作クロック:2.5GHz

・2次キャッシュ:512KB ×2

・HyperTransport 2.0 2000MT/s

・CPUコア:Brisbane , Extended 3DNow ,SSE3 ,AMD64 ,Cool’n’Quiet ,NX-Bit ,AMD Virtualization

・CPUファン:Active HeatSink

・TDP:65W

・Voltage:1.325/1.35/1.375V

この前から、RAIDを組んでいるHDDにエラーが表示される問題がでていた。HDDのケーブルを差し替えたら、出なくはなっていたが、どうも心配なので、RAIDのHDDそのものを入れ替えた。2台でRAID1を組んでいたが、その … “PCのRAID構成HDDの交換” の続きを読む

この前から、RAIDを組んでいるHDDにエラーが表示される問題がでていた。HDDのケーブルを差し替えたら、出なくはなっていたが、どうも心配なので、RAIDのHDDそのものを入れ替えた。2台でRAID1を組んでいたが、そのうち1台は他のPCで認識できたが、残る1台はダメ。やはりHDDの不具合だった。早めに交換してよかった。

HDD交換作業のついでにPC内部を掃除機できれいにした。すると、CPUの温度やMBの温度があまり上がらなくなった。CPUファンの回転速度を、低回転の静粛モードにしても問題ないレベルだ。綿ごみが詰まってクーリング性能を悪くしていたようだ。やはり年1回か半年に1回位は、メンテナンスして掃除くらいはしなくてはだめだなあ。

以前起こっていた、RAIDの認識の不調だが、最近改善したようだ。半年もたたずして不調に陥るとは、RAIDの意味ないじゃん、などと思っていたが、なにか対応したかというと、SATAケーブルの入れ替え位。不調が起こった時期が1 … “RAIDのHDDの不調またまたその後” の続きを読む

以前起こっていた、RAIDの認識の不調だが、最近改善したようだ。半年もたたずして不調に陥るとは、RAIDの意味ないじゃん、などと思っていたが、なにか対応したかというと、SATAケーブルの入れ替え位。不調が起こった時期が1月頃で、室内温度が寒かったせいもあるのかな。同じ頃不調になっていた古いDVD-RWも最近問題なくなった。夜中に寒くなり、昼間は結構暖房で暖かくなると言った温度差で、部品の接触などが問題を起こしていたのだろう。

まあ24時間冬は20度位、夏は28度近辺に空調していれば問題ないのだろう。メインフレームでは当たり前にやっていたことだが、PCでも構造はおなじなので、同様に温度管理しなくていはいけないのだろう。

人間の体調もおなじだな。

最近、DVD-RWの価格が安い。三千円台でソフトもついている。一時期CD-RWがそのような価格だった。時代はもうBlu-rayの時代だなあ。そのBlu-rayですら、3万円を切ってきている。むかしDVD-RWが出だしのこ … “DVD-RW” の続きを読む

最近、DVD-RWの価格が安い。三千円台でソフトもついている。一時期CD-RWがそのような価格だった。時代はもうBlu-rayの時代だなあ。そのBlu-rayですら、3万円を切ってきている。むかしDVD-RWが出だしのころも3万円台からだったなあ。時代は移り変わっている。

Officeといえば、マイクロソフトのWordやExcelが定番だが、やはり高いのがどうも。パソコンを買ったときついて来ていればそう気にはならないのだろうが、僕のように全部自分で組み立てるとソフトはOSを始め色々と別途購 … “キングソフトのOfficeソフト” の続きを読む

Officeといえば、マイクロソフトのWordやExcelが定番だが、やはり高いのがどうも。パソコンを買ったときついて来ていればそう気にはならないのだろうが、僕のように全部自分で組み立てるとソフトはOSを始め色々と別途購入しなくてはいけなくなる。FedoraにはOpenOfficeがついてきているので、今までWindows上でもOpenOfficeを使っていた。しかし、MSのOfficeと互換性が高いとはいえ完全ではない。

この前、キングソフトのOffice2007と言うものを問い合わせがあったので、色々調べていたら、大変互換性が高いようだ。表示も完璧に近い。操作性は少し違い戸惑う場面もあるが、本家のOfficeもバージョンアップで操作性が変わるので、そう問題ではない。残念ながらfreeではない。30日間お試しの後、ライセンスを購入することとなる。しかし4,980円と破格のお値段。互換性の高さを考えると、この位の負担はOKかな。VBAレベルでの互換性のあるものもある。これまたすごい。