中秋の名月は過ぎたけれども、朝方に半月の月がなかなかいい。

去年完成したTDA7498E使用のDigitalAmp、どうもボリュームのガリオームがひどくなって来たので、交換することにした。使用していたのは、30年ほど前に使っていたEQアンプに使っていたものを流用していた東京光音電波製の2CP601だった。これは結構お高く3千円ほどする。なので、今回は安い100円程度のものを使いどれほど音質の差が出るのか試してみた。それとRCA端子もなんだか金メッキが黒ずんできたので、ついでに新品に変えた。また、RCA端子からボリュームまでの配線に使っているシールド線も古い物を流用していたので、これも安いが新品のものに変えてみた。これらでの音の違いも興味深い。

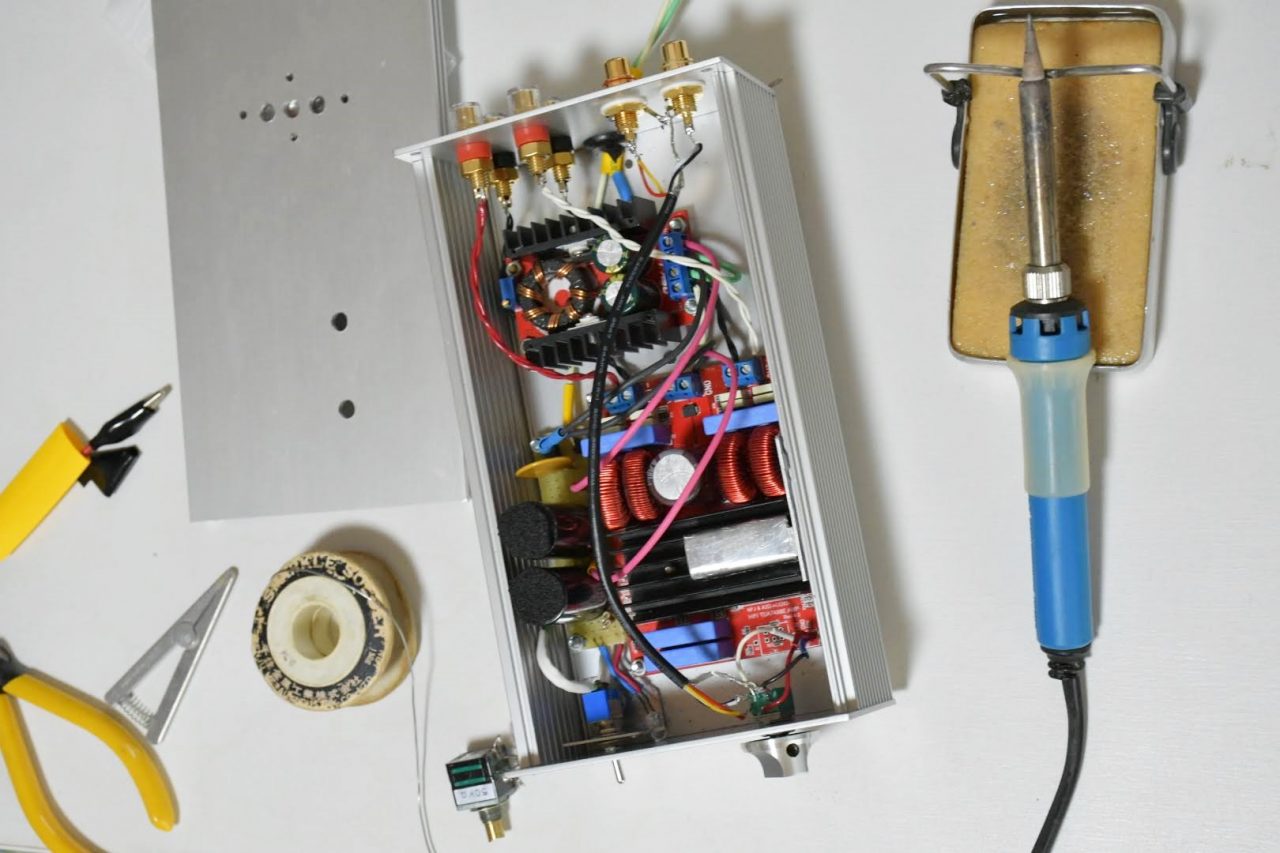

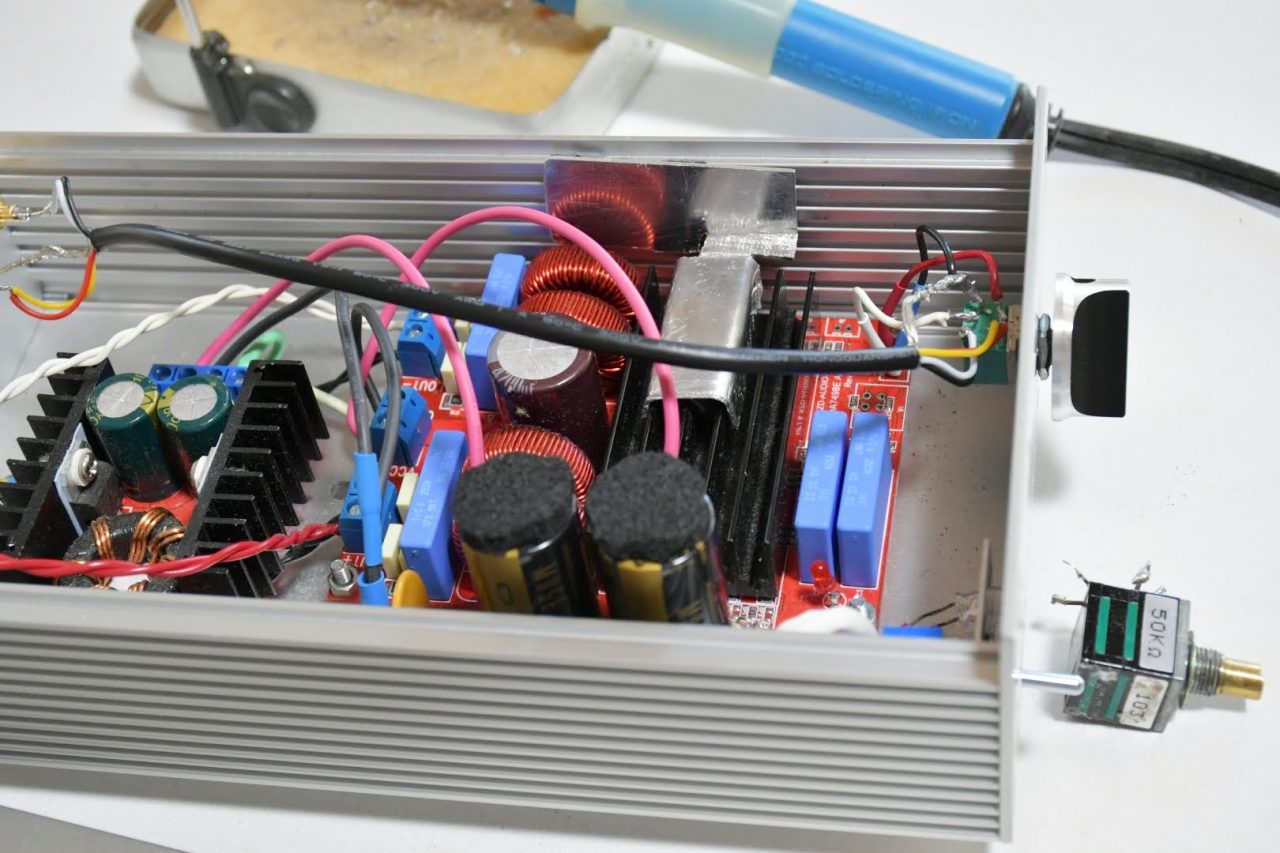

交換中の様子

あとはまたしばらくはエージングだな。どんな音になるか楽しみ。